Слова состояния как подчеркиваются

Как подчеркиваются части речи в русском языке

На вопрос, как подчёркиваются части речи, правильный ответ: никак. В русском языке слова, относящиеся к любой части речи, используются для составления предложений, в которых у каждого слова определённая функция. При синтаксическом разборе слово подчёркивается в соответствии с его синтаксической ролью. Так что подчёркиваются члены предложения, вне зависимости от способа выражения.

Что такое части речи

Слова подразделяются на категории, называемые частями речи, с учётом признаков:

На основании этих признаков части речи делятся на:

Минимальное количество частей речи, выделяемое лингвистами, – 4, максимальное – 15. Традиционный вариант классификации и основанная на нём программа общеобразовательной школы включает 12-13 разновидностей (в зависимости от программы категория состояния рассматривается в качестве отдельной группы либо как разновидность наречия).

Что такое синтаксическая роль

| Члены предложения | Вопросы | Значение | |

| Главные | Подлежащее | Падежный именительного падежа | Объект высказывания, предмет, о котором ведётся речь. |

| Сказуемое | Глагольные, краткого прилагательного, им. падежа | Основная информация об этом предмете: какое действие он совершает или какому подвергается, чем является. | |

| Второстепенные | Дополнение | Падежные (кроме Им. п.) | Добавочный предмет, с помощью которого или над которым производит действие главный. |

| Определение | Полного прилагательного | Признак, качество. | |

| Обстоятельство | Наречные | Обстоятельства, при которых происходит сказанное: в каком месте, каким способом, в какое время, для чего и пр. | |

Определяя синтаксическую роль слова, указывают, каким из названных членов оно является.

В понятие синтаксического разбора входит:

Подчёркивание – графическое обозначение функции слова в высказывании. Способы обозначения указаны в таблице выше.

Синтаксические роли частей речи

Слова, принадлежащие к одной и той же категории, в составе фразы выступают не в одной и той же роли. Возможности их использования в качестве членов предложения рассматриваются в таблице.

Части речи, выступая в одной из перечисленных синтаксических ролей, подчёркиваются в соответствии с этой ролью.

Слова состояния как подчеркиваются

Часть 1. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография

По русскому языку сегодня в среднем звене (5—9 классы) существует три официальных альтернативных учебных комплекса, имеющих гриф Минобразования, рекомендованных им и рассылаемых в школьные библиотеки.

Комплекс 1 — это учебный комплекс (авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. Т. Григорян и др. для 5—7 классов и С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко для 8 и 9 классов), переизданный к 2000 году более 20 раз; на сегодняшний день этот комплекс продолжает оставаться самым распространённым.

Комплекс 2 — учебный комплекс под редакцией В. В. Бабайцевой, который появился в начале 90-х годов.

Комплекс 3 под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта начал выходить с 1995 года.

Концептуальных различий эти комплексы не имеют: материал структурирован по уровням от фонетики до синтаксиса и «разбавлен» орфографией, пунктуацией и развитием речи. Однако некоторые расхождения в теории (система транскрибирования, статус формообразующих суффиксов, система частей речи, описание словосочетания и типов придаточных предложений), терминологии и порядка следования разделов создают ощутимые сложности как для школьника (особенно при переходе из школы в школу), так и для формирования программы для поступления в филологический вуз.

Необходимо также иметь в виду возможность преподавания в ряде школ по альтернативным и экспериментальным учебным программам, которые представляют значительно видоизменённый курс русского языка. К сожалению, в последнее время появилось большое количество учебной литературы крайне сомнительного качества.

Особенностью данного этапа развития средней школы является то, что после долгого перерыва русский язык в старших классах введён как обязательный учебный предмет.

Существующие программы и пособия, предназначенные для изучения русского языка в 10—11 классах, можно условно разделить на несколько групп: программы, в которых усилена практическая значимость русского языка как учебного предмета (орфографико-пунктуационая или речевая), и программы, в которых основной упор сделан на усиление теоретической базы, её систематизацию (для гуманитарного или — ́уже — филологического профиля).

Существуют программы и пособия каждого из этих видов. К пособиям с практической орфографико-пунктуационной направленностью относится, например, «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко, пережившее уже около 40 переизданий. Сугубо практическую направленность имеют также пособия Д. Э. Розенталя «Русский язык. 10—11 классы. Пособие для общеобразовательных учебных заведений», «Русский язык для школьников-старшеклассников и поступающих в вузы», «Русский язык. Сборник упражнений для школьников-старшеклассников и поступающих в вузы».

Ко второй группе можно отнести программы и пособия с усиленной речевой направленностью. Это программа А. И. Власенкова «Русский язык. 10—11 классы», обеспеченная пособием для учащихся «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи» А. И. Власенкова и Л. М. Рыбченковой (издаётся с 1996 года).

К третьей группе надо отнести программы и пособия с усиленной теоретической направленностью. Основной пользователь этих программ — будущий филолог, который в связи с многообразием программ и учебников для средней школы получает часто противоречащие друг другу сведения о языке. Будущему филологу необходим систематизирующий курс, способный стать промежуточным звеном в единой цепочке «школа — вуз» и обеспечить непрерывность и преемственность преподавания русского языка. Специально для старших классов гимназий, лицеев гуманитарного профиля на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова создана программа систематизирующего курса русского языка, повторяющего, обобщающего и углубляющего знания учеников по теории языка, формирующего умения и навыки работы учащихся с языковым материалом разного уровня сложности. Программа обеспечена учебным пособием «Русский язык: Учебное пособие для углублённого изучения в старших классах» в 2 томах, авторы В. А. Багрянцева, Е. М. Болычева, И. В. Галактионова, Л. А. Жданова, Е. И. Литневская (М., 2000).

Кроме того, в старших классах курс русского языка часто замещён курсом стилистики, риторики или словесности.

Такое разнообразие учебников и учебных пособий по русскому языку остро ставит вопрос о необходимости повторительно-обобщающих материалов по русскому языку. Предлагаемые материалы систематизируют и обобщают сведения о русском языке как языковой системе, представленные в трех основных учебных комплексах, при необходимости комментируя различия между ними. Орфография и пунктуации в предлагаемые материалы включена только в теоретически обобщённом виде, конкретные орфографические и пунктуационные правила не рассматриваются.

Лингвистика как наука. Основные разделы науки о языке

Лингвистическая наука представлена в школьном изучении следующими разделами, изучающими современный русский литературный язык:

— лексикологией (в школьном курсе традиционно называемой лексикой и включающей материал по лексикологии и фразеологии),

— морфемикой и словообразованием (называемой в разных комплексах в зависимости от их специфики или морфемикой, или словообразованием),

Такие разделы, как графика и орфография, обычно изучаются не самостоятельно, а совмещены с другими разделами. Так, графика традиционно изучается вместе с фонетикой, орфография — на протяжении всего изучения фонетики, словообразования и морфологии.

Лексикография как самостоятельный раздел не изучается; сведения о словарях представлены в основных разделах.

Стилистика изучается в ходе уроков по развитию речи.

Пунктуация изучается совместно с разделом синтаксиса.

Разделы лингвистики описывают язык с разных сторон, т. е. имеют свой объект изучения:

фонетика — звучащую речь,

морфемика — состав слова,

словообразование — производность слова,

лексикология — словарный состав языка,

морфология — слова как части речи,

синтаксис — словосочетания и предложения.

Морфология и синтаксис составляют грамматику.

Современный русский литературный язык

Объектом изучения всех разделов науки о русском языке в школе является современный русский литературный язык.

Современным является язык, который мы понимаем без словаря и которым пользуемся в общении. Эти два аспекта использования языка не совпадают.

Принято считать, что без «переводчика» (словаря, справочника, комментатора) мы понимаем язык начиная с произведений А. С. Пушкина, однако многие выражения, употребляемые великим поэтом и другими писателями и мыслителями XIX и начала XX века, современный человек не употребит, а некоторые и не поймёт; кроме того, тексты XIX века мы читаем в современной орфографии, а не в той, которая действовала во время их написания. Тем не менее большинство предложений из произведения русской классической литературы этого времени соответствуют нормам современного русского языка и могут быть использованы как иллюстративный материал.

Если понимать термин «современный язык» как язык, который мы понимаем и употребляем, то современным надо признать язык начиная со второй половины ХХ века. Но и в этот исторический период в языке, особенно в его лексике, произошли значительные изменения: появилось множество неологизмов, многие слова перешли в пассивный словарный запас (см. раздел лексикологии).

Таким образом, термин «современный язык» понимается в двух значениях:

1) язык, понимаемый нами без словаря, — это язык от Пушкина;

2) язык, употребляемый нами, — это язык начиная с середины 20 века.

Русский язык — это язык русской народности и русской нации. Он принадлежит к группе восточнославянских языков и выделился в XIV — XV веках вместе с украинским и белорусским языком из общего языка-предка — древнерусского (восточнославянского) языка.

Слова состояния как подчеркиваются

Различение частей речи

Слово категории состояния

К какому слову относятся?

не зависит от других слов

На какой вопрос отвечает?

каков? какова? каковы?

признак предмета, признак другого признака

состояние природы, человека, оценка действия

Каким членом предложения является?

сказуемое в предложении без подлежащего

по родам, числам и падежам

Морфологический разбор слова категории состояния включает выделение двух постоянных признаков (разряда по значению и наличия форм степеней сравнения).

Непостоянных признаков слово категории состояния не имеет, так как является неизменяемым словом.

Вместо характеристики непостоянных признаков следует указывать: «неизменяемое слово».

II. Морфологические признаки:

1) разряд по значению;

2) степень сравнения (если есть);

3) неизменяемое слово.

III. Синтаксическая функция. О, грустно,грустно мне! (А. Хомяков)

Образец морфологического разбора слова категории состояния

II. Морфологические признаки:

2) грустнее, грустнее всего;

3) неизменяемое слово.

III. Синтаксическая функция. Слово «грустно» выполняет функцию сказуемого в безличном предложени

Категория состояния – самостоятельная часть речи

Общее грамматическое значение

Душевное состояние человека: мне хорошо;

Физическое состояние человека и животных: мне больно, зайцу холодно;

Состояние окружающей среды: на улице сыро;

Оценку действий: можно шутить, нельзя плакать

Не изменяется, может иметь степень сравнения

Является сказуемым в безличных предлжениях

1. Не путайте слова категории сстяния (СКС) с прилагательным и наречиями: прилагательные являются именной частью сказуемых в двусоставных предлжениях, наречия – обстоятельствами, а СКС – сказуемыми в односоставных безличных предложениях.

Ср.: Она взглянула (как?) грустно наречие

Лицо её (каково?) грустно прилагательное

Ему (каково?) грустно СКС

2. Как наречия и прилагательные, СКС могут иметь степени сравнения: ему веселее, мне более (менее) холодно

3. СКС с НЕ пишутся раздельно: не над, не жаль, не пора, не нужно и т.п.

Источник: Русский язык: 5-11 кл. / Г.Ф.Хлебинская. – М.: ООО «Издательство ОНИКС»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2006. – 272 с.

Источник: Внеклассный урок. Слова категории состояния [http://raal100.narod.ru/index/0-183]

Разряды слов категории состояния по значению.

Душевное и интеллектуальное состояние человека

весело, грустно, понятно, характерно

Физическое состояние человека и животных

Состояние природы и окружающей среды

Возможность, необходимость, оценку действия

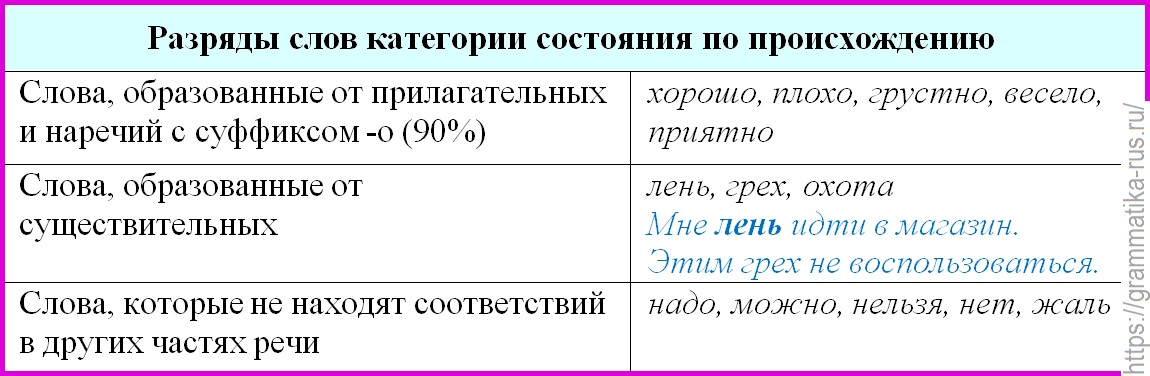

Разряды слов категории состояния по происхождению:

хорошо, плохо, грустно, весело, приятно

Слова, образованные от существительных

Мне лень идти в магазин.

Этим грех не воспользоваться.

Слова, которые не находят соответствий в других частях речи

надо, можно, нельзя, нет, жаль

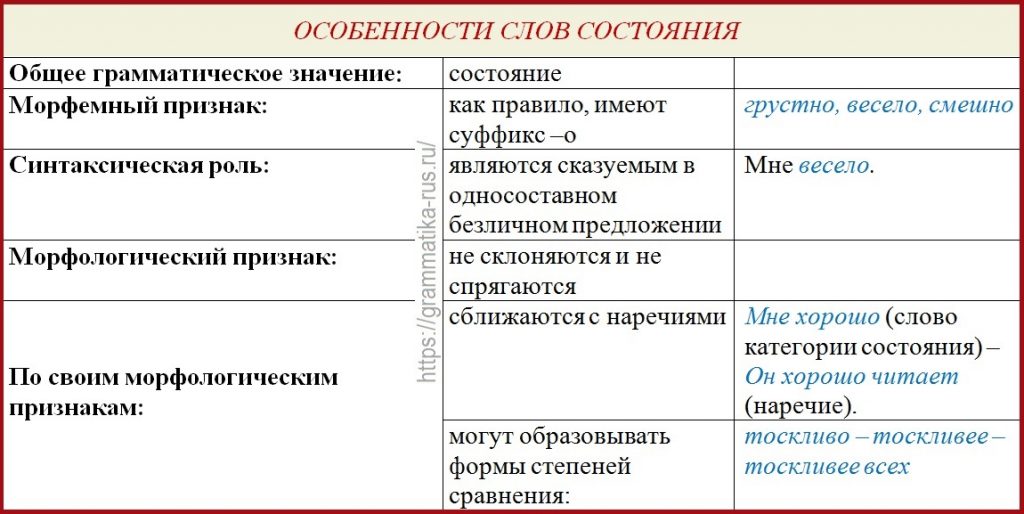

Особенности слов состояния:

Общее грамматическое значение слов категории состояния – состояние

Морфемный признак: как правило, имеют суффикс –о

грустно, весело, смешно

Синтаксическая роль: являются сказуемым в односоставном безличном предложении:

Морфологический признак: не склоняются и не спрягаются

По своим морфологическим признакам сближаются с наречиями:

Мне хорошо (слово категории состояния) — Он хорошо читает (наречие).

Ему грустно (слово категории состояния) — Старик грустно улыбнулся (наречие)

тоскливо – тоскливее – тоскливее всех

Сходство слов состояния с наречиями:

Слова состояния, как и наречия, не имеют рода, числа, падежа, склонения – то есть не изменяются

Как и наречия, могут иметь сравнительную степень:

Различия между словами состояния и наречиями:

Слово категории состояния

Зависит от глагола.

Он хорошо читает (зависит от глагола читает).

Обозначает признак действия

Обозначает состояние природы или живых существ

Задается вопрос обстоятельства.

Он читает (как?) хорошо.

Задается вопрос краткого прилагательного.

В предложении является обстоятельством.

В предложении является сказуемым.

Источник: Подготовка к олимпиаде по русскому языку. Слово категории состояния [http://rusolimp.kopeisk.ru/morfologia/?file=112]

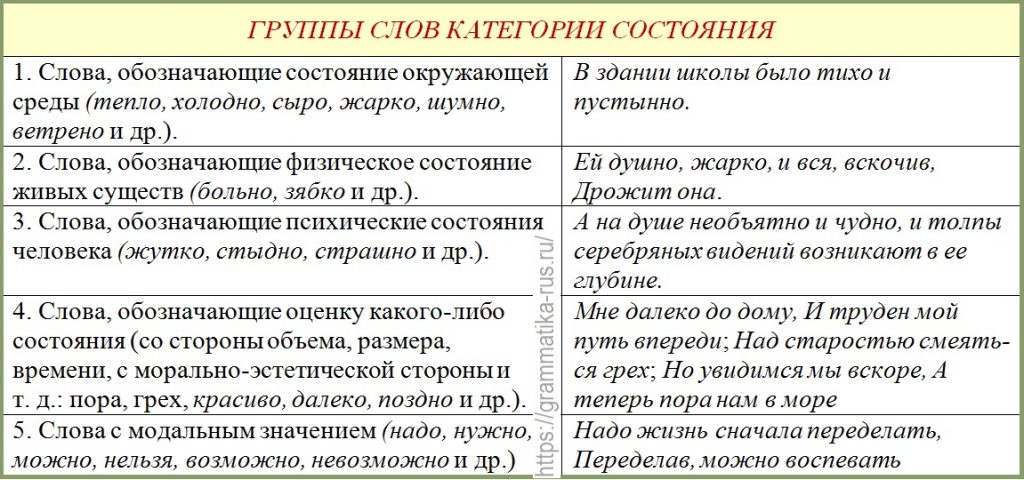

Слова категории состояния можно разделить на два разряда в зависимости от выражаемого значения:

Обозначают состояние природы, окружающей среды, физическое и психическое состояние человека

Тепло, холодно, жарко, весело. грустно, смешно, приятно, красиво, тоскливо, удобно. уютно.

Выражают модальную оценку различных состоянии и ситуации.

Можно, нельзя, необходимо, пора, время, грех, стыд. охота, неохота. лень, мука.

Источник: Подготовка к олимпиаде по русскому языку. Слово категории состояния [http://rusolimp.kopeisk.ru/morfologia/?file=112]

Слово категории состояния

Он грустно посмотрел на приятеля (функция обстоятельства образа действия). (функция именной части сказуемого в односоставном безличном предложении).

Лицо его грустно, печально (функция именной части сказуемого в двусоставном предложении)

Те же различия характерны для форм простой сравнительной степени указанных частей речи. Сравнительная степень прилагательного в предложении обычно является именной частью сказуемого и поясняет признак подлежащего, например: Он был маленький, но стал выше. Сравнительная степень слова категории состоянияявляется именной частью сказуемого в безличном предложении: Всем стало веселее. Сравнительная степень наречия служит обстоятельством и относится к глаголу-сказуемому, например: Он сделал много, но не больше, чем остальные.

Слова категории состояния

Слова категории состояния

Особую группу составляют предикативные наречия, которые обозначают состояние и выполняют функцию сказуемого (предиката) в безличном предложении.

Без вас мне скучно, – я зеваю; при вас мне грустно, – я терплю… (Пушкин)

На дворе ещё холодно, но солнце светит уже по-весеннему. (Горький)

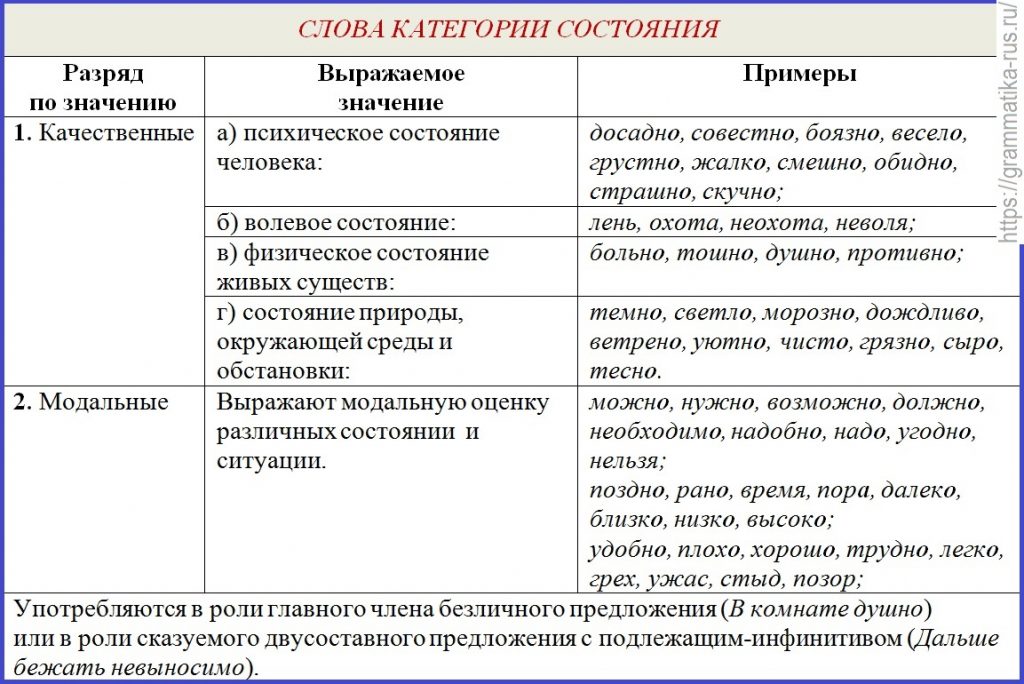

Выражаемое значение

а) психическое состояние человека: досадно, совестно, боязно, весело, грустно, жалко, смешно, обидно, страшно, скучно;

б) волевое состояние: лень, охота, неохота, неволя;

в) физическое состояние живых существ: больно, тошно, душно, противно;

г) состояние природы, окружающей среды и обстановки: темно, светло, морозно, дождливо, ветрено, уютно, чисто, грязно, сыро, тесно.

Выражаемое значение

Выражают модальную оценку различных состоянии и ситуации:

можно, нужно, возможно, должно, необходимо, надобно, надо, угодно, нельзя;

поздно, рано, время, пора, далеко, близко, низко, высоко;

удобно, плохо, хорошо, трудно, легко, грех, ужас, стыд, позор;

Употребляются в роли главного члена безличного предложения (В комнате душно)

или в роли сказуемого двусоставного предложения с подлежащим-инфинитивом (Дальше бежать невыносимо).

Традиционно в школьной практике слова категории состояния относились к наречиям или выделялись в классе наречий и квалифицировались как наречия в роли сказуемого.

1) Слова категории состояния, обозначающие состояние. Слова этой группы обозначают:

психическое и физическое состояние человека или состояние животного: стыдно, досадно, совестно, боязно, весело, грустно, смешно, обидно, страшно, скучно (психическое состояние человека); голодно, холодно, щекотно, больно(физическое состояние);

состояние природы и окружающей среды: темно, светло, тихо, солнечно, ветрено, уютно, чисто, сыро, тесно;

2) Слова категории состояния с модальным значением, т. е. со значением необходимости, долженствования, возможности, невозможности, желательности. К этой группе относятся слова: надо, надобно, можно, должно, нельзя, нужно, охота, неохота, лень. В предложении они обычно употребляются в сочетании с зависимым инфинитивом: Надо уметь что-то хорошо делать; Нельзя понять; Лень подняться;

К этой группе слов (собственно-модальным безлично-предикативным словам) примыкают слова со значением достаточности действия, необходимости его прекращения: достаточно, довольно, полно, хватит, будет. Довольно болтать; Ср.: Не надо болтать.

Слова категории состояния образованы:

1) От кратких форм качественных прилагательных (наиболее многочисленная группа): весело, легко, смешно, красиво, хорошо;

2) От наречий: рано, поздно, далеко, близко;

3) От именительного падежа существительных: грех, стыд, страх, пора, время, лень, охота, неохота..

Морфологические признаки категории состояния:

Синтаксические признаки категории состояния:

Кроме того, при словах категории состояния часто употребляется зависимый инфинитив: Снег на прощание с землей переливал такими алмазами, что больно (что делать?) глядеть; Но эти три березы при жизни никому нельзя (что делать?) отдать.

«Нам будет очень весело» слово весело омонимично краткой форме прилагательного (вопрос каково? к тому и другому) и наречию (вопрос как? к тому и другому)

Слова категории состояния – это главный член односоставного (безличного) предложения.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему «Категория состояния»

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Наречие в табл.«, «Морфологический разбор наречия«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Как подчеркивается наречие и на какие вопросы отвечает?

Выберем, как подчеркивается наречие в зависимости от того, каким членом предложения оно является.

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия (идти быстро), признак признака (очень успешный) и признак предмета (куртка нараспашку).

Исходя из определения этой части речи, можно уже сделать вывод, что наречием могут выражаться разные второстепенные члены предложения, и соответственно с синтаксической ролью они подчеркиваются определенной линией.

Каким членом предложения бывает наречие?

Наречие обозначает признак действия

Если наречие зависит от глагола, то оно обозначает признак действия и отвечает на обстоятельственные вопросы:

Наречие обозначает признак другого признака

Слова этой части речи, относящиеся по значению к наречиям меры и степени, часто поясняет прилагательные, причастия и обозначает меру или степень признака, например:

В такой синтаксической ситуации наречие является второстепенным членом предложения — обстоятельством, причем разные группы наречий по значению обозначают разные виды обстоятельств.

Как подчеркивается обстоятельство, выраженное наречием?

Обстоятельство, выраженное наречием, подчеркивается специальной линией: «штрих-точка-штрих-точка».

С нею был коротко знаком человек очень (в какой мере?) замечательный (А. С. Пушкин. Пиковая дама).

Наречие обозначает признак предмета

В предложении наречие может пояснять слово с предметным значением, например:

Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома (какого?) напротив (М.Н. Булгаков. Белая гвардия).

В этом предложении наречие «напротив» обозначает признак предмета, обозначенного падежной формой существительного «дом», и является несогласованным определением.

Как подчеркивается определение, выраженное наречием?

Второстепенный член предложения определение, выраженное наречием, подчеркивается волнистой линией.

Облонский снял пальто и в шляпе (какой?) набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками (Л. Толстой. Анна Каренина).

Наречие — сказуемое в предложении

В предложении наречие может являться частью составного именного сказуемого. В такой синтаксической роли наречие подчеркивается двумя параллельными линиями.

Чаще всего предикативные наречия (слова категории состояния) являются синтаксическим центром безличных предложений.

Я вижу, тебе неохота помочь нам.