Слуховая трубка как называется

Строение, функции и особенности органа слуха человека

Полезные статьи и актуальная информация от специалистов по слуху «Аудионика»

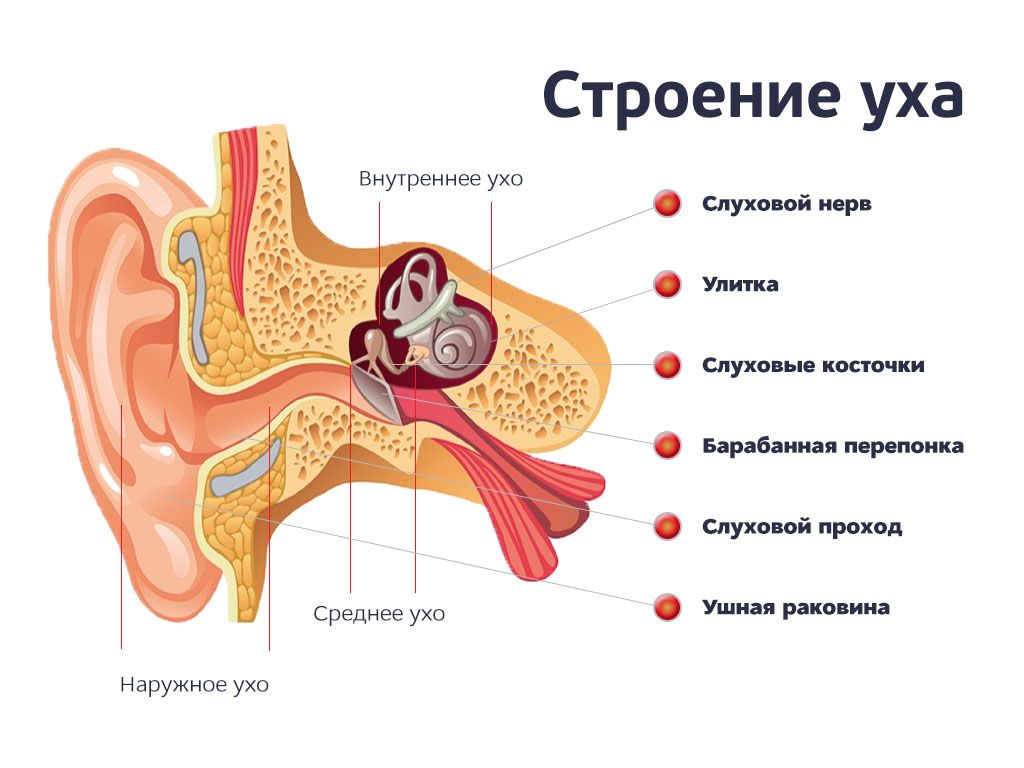

Ухо человека – сложный орган, который помогает поддерживать связь с внешним миром и дает человеку информацию о его расположении и перемещении в пространстве. Оно состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Уникальное строение органа слуха обеспечивает: прием, передачу звука и преобразование энергии колебания в нервный импульс.

Строение органа слуха

Звуки окружают человека с самого рождения. Выделяются 3 отдела органа слуха:

Наружное ухо – видимая часть органа. Оно представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом. Раковина – хрящ воронковидной формы, покрытый кожей. На ее поверхности находятся разные образования: ямки, завитки, возвышенности. Они помогают улучшать качество звука, делают его более громким и направляют в слуховой проход.

К раковине присоединяются волокна ушных мышц. В процессе эволюции человек утратил возможность «шевелить ушами», чтобы точнее локализовать звуки, эти мышцы работают у редких «счастливчиков». Кожный покров раковины имеет сальные и потовые железы.

Описывая строение органа слуха, анатомы указывают, что наружная часть канала имеет хрящевые стенки, а контактирующая со средним ухом – костные. Структуры среднего и внутреннего уха располагаются в теле височной кости.

Среднее ухо представлено полостью, объем которой составляет чуть более 1 кубического сантиметра. В ней расположены три маленькие слуховые косточки, которые соединены между собой в цепочку:

Они названы так по своему сходству с предметами обихода. Стремечко соединяется с окном преддверия. Среднее ухо также связано с носоглоткой посредством евстахиевой трубы.

Внутреннее ухо – самое причудливое образование органа слуха человека. Оно состоит из:

Что такое орган слуха и равновесия

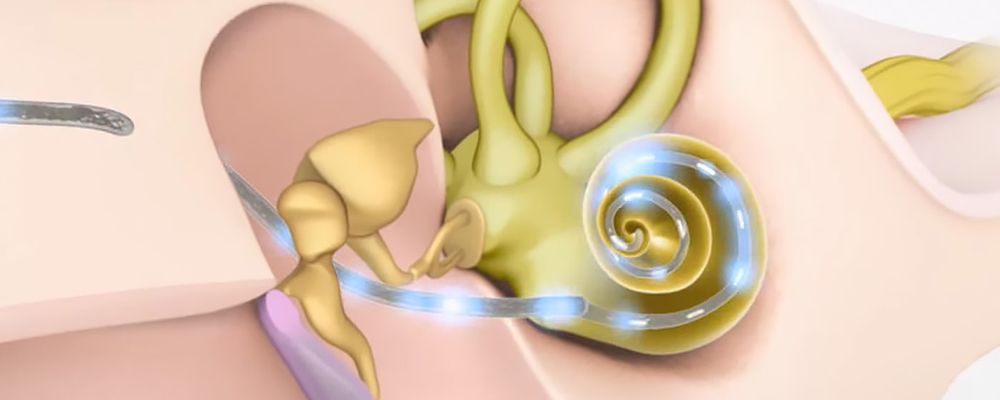

Ухо человека отвечает не только за восприятие и дальнейшую передачу звуковой информации. Внутреннее ухо относится к органу слуха и равновесия. Это сложное образование, в котором волна механических колебаний, как морской прибой, распространяется в лимфатической жидкости и колышет отростки нервных клеток, формируя электрический импульс. Этот сигнал несет информацию о громкости, продолжительности, высоте звука в мозг.

Другая часть внутреннего уха – орган равновесия (вестибулярный аппарат). Он состоит из: преддверия, находящихся в нем трех полукружных каналов, маточки и мешочка. Преддверие – полость округлой формы с диаметром около 5 мм. Оно находится между каналами и улиткой. Каналы взаимно перпендикулярны и в месте соединения с преддверием имеют расширения – ампулы. Каналы заполнены эндолимфатической жидкостью.

Маточка и мешочек – поля нервных клеток, которые воспринимают различные раздражения. Смена положения тела регистрируется рецепторами маточки и вызывает рефлекторную реакцию мышц, помогая человеку сохранять равновесие. Вибрация улавливается окончаниями мешочка.

От органа в головной мозг идет преддверно-улитковый нерв.

Функции органа слуха

Говоря о функциях органа слуха, физиологи описывают их в соответствии с анатомическими образованиями. Так для каждого отдела есть свои специфические задачи:

Функции слуха эволюционно тесно связаны с оповещением об опасности и коммуникациями в сообществе. Чтобы надолго сохранить способность слышать долго, необходимо соблюдать простые правила профилактики снижения слуха.

Особенности органа слуха

Органы слуха у человека парные. Что это означает? Человек может слушать одновременно правым и левым ухом. Бинауральный слух дает больше информации о звуке и усиливает его при определенных условиях.

Если источник механических колебаний находится на одинаковом расстоянии от правого и левого уха, громкость сигнала увеличивается на 50%. Значит, при одностороннем нарушении компенсация с помощью слухового аппарата даже небольшой мощности существенно улучшает качество жизни.

Это помогает избегать опасности (например, приближающегося автомобиля) и выделять полезные звуки из всего фонового шума, беседуя с одним человеком в шумном помещении.

При возникновении любых проблем со слухом, необходимо срочно пройти диагностику слуха на профессиональном оборудовании. Если обратиться за помощью вовремя, то появляется шанс на полное восстановление слуха.

Удивительные возможности слуха человека

Особые возможности связаны с адаптацией органа слуха и коркового отдела анализатора при травме, одновременном воздействии нескольких звуковых волн способностью «достраивать» разговор на основе имеющегося опыта.

Развитие височных областей коры мозга происходит постепенно в ответ на сигналы извне. Физиология органа слуха такова, что при повреждении коркового отдела анализатора окружающие нейроны могут взять на себя «обязанности» погибших клеток. Это явление носит название нейропластичность. Ее запас особенно велик у детей в раннем возрасте, что говорит о важности слуховой стимуляции для развития мозга и слуха.

Взрослые люди не обладают такой способностью, но опыт общения позволяет им восполнять информацию, которая теряется при разговоре – например, при плохой телефонной связи, беседе в шуме. Это достигается за счет усиленной работы нейронов височных областей и приводит к быстрому утомлению.

А как реагирует ухо на очень громкие звуки? Доказано, что после воздействия таких сигналов у человека развивается временное снижение слуховой чувствительности. Это так называемое постстимульное утомление. Для полного восстановления требуется до 16 часов. Такой механизм должен защищать орган слуха от повреждения, но люди, долго слушающие громкую музыку, непроизвольно «делают погромче» и вредят здоровью.

Звуки-фантомы – еще один феномен, описывающий работу органа слуха. Порой человек «слышит» низкие звуки, хотя в действительности их нет. Особенность колебаний мембраны улитки приводит к «появлению» звуков низкой частоты, в то время как источника сигнала отсутствует. Такие колебания, особенно громкие, обладают интересной способностью маскировать звуки высокой частоты до их полного исчезновения.

Органы слуха – сложные и хрупкие образования. Внимательное отношение к их состоянию позволит сохранить здоровье и предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний.

Орлова Наталья Михайловна

Более 7000 подобранных и настроенных аппаратов. Участник Международного семинара аудиологов в Дании.

Как работает ухо

Как работает ухо.

Чтобы понять причины потери слуха, надо понимать как работает человеческое ухо. Ваше ухо удивительный орган, который переносит звуковую информацию в мозг и заставляет вас реагировать различными способами на окружающие нас звуки. Они вызывают у нас эмоции, любопытство, мы реагируем на смех, плач, похвалы, звуки обозначают имена. Ухо может воспринимать звук еле слышно, очень громко, определяет источник звука, его громкость и расстояние до источника звука. Вы увидите как ухо выполняет задачу слуха. Наши уши представляют собой сложный орган. Они воспринимают воздушные волны и преобразовывают их в «звуки» в нашем мозге. Уши также контролируют равновесие, и во многом определяют наше отношение к окружающему миру. Наша способность – или неспособность – слышать влияет почти на все аспекты нашей жизни.

Природа звука.

Звуки – это воздушные волны или колебания, ощутимые здоровым ухом.

Эти колебания характеризуются частотой ( высотой ) и амплитудой (громкостью). Частота определяется как количество колебаний в секунду и измеряется в Герцах. Чем больше частота, тем выше звук, и наоборот. Примером высокого звука является (малая флейта) или пение птиц. К низким звукам относятся отдалённые раскаты грома или басы в музыке.

Уровень звукового давления.

Уровень звукового давления выражается в децибелях (дБ). Однако уровень звукового давления не следует путать с громкостью. Например, звонок будильника будет звучать гораздо громче, чем рычание собаки, даже если оба звука имеют одинаковый уровень звукового давления. Следовательно, громкость – субъективная величина и не может быть точно измерена.

Сложные звуки.

Разные звуки имеют различные характеристики. Простые звуки, такие как чистые тона- это колебания с одной частотой, в то время как сложные звуки состоят из колебаний на разных частотах. Большинство звуков, которые мы каждый день слышим, являются сложными. Речь, например, состоит из колебаний с различным уровнем громкости на разных частотах. Обычно диапазон этих частот – от 500 до 3000 Гц.

Продувание слуховых труб по Политцеру

Продувание слуховых труб оказывает благоприятное воздействие на слуховую систему, восстанавливает эластичность ушных каналов, позволяет улучшить микроциркуляцию в тканях органов слуха.

Показания и противопоказания

Продувание слуховых труб назначается в случае:

В числе противопоказаний находятся острый воспалительный процесс носоглоточных и ушных полостей, гнойные отиты, перфорация барабанных перепонок, баротравма, патологии внутреннего уха.

Проведение процедуры

Продувание слуховых труб состоит из следующих этапов:

Если проходящий воздух не встречает преграды, то пациент и врач могут услышать равномерное шипение, в случае обнаружения препятствия послышится определенный щелчок. Если же в полости наличествует серозная или гнойная жидкость, то интенсивность шипения резко снижается и выслушивается «лопающийся» звук.

Восстановление проходимости слуховых труб требует от 5 до 10 сеансов с интервалами в 1-2 дня. Если результаты курса неудовлетворительны, назначаются иные физиотерапевтические методы.

Возможные побочные эффекты процедуры

Непосредственно после процедуры пациент может некоторое время страдать от головокружения, шума в ушах или потери пространственной ориентации, что является совершенно естественной реакцией внутреннего уха на воздействие давления.

Несмотря на то, про продувание является малоинвазивным методом воздействия, при неправильном выполнении или нарушениях техники проведения оно может иметь ряд серьезных последствий — например, ушные кровотечения, травмы (контузии) среднего уха и барабанной перепонки вплоть до разрывов; (при резких скачках давления), разлив гноя в случае пренебрежения противопоказаниями, а также скопление воздуха в подкожных слоях. Учитывая возможность возникновения осложнений, рекомендуется проводить процедуру с помощью опытного персонала в условиях клиники и не заниматься самолечением.

Слуховая трубка как называется

Наружный слуховой проход (НСП) является S-образной трубкой около 2,5 см в длину от ушной раковины до барабанной перепонки.

Наиболее латеральная треть канала является хрящевой, тогда как медиальные две трети являются костными. Самый узкий участок наружного слухового прохода (НСП), перешеек, соответствует стыку хрящевой и костной частей. Передненижняя стенка канала слегка длиннее, чем задневерхняя, поэтому между передней стенкой канала и барабанной перепонкой образуется острый угол.

Наружный слуховой проход (НСП) также слегка выгнут вперед, что может препятствовать полноценному осмотру барабанной перепонки. Улучшенние визуализации барабанной перепонки достигается ретракцией ушной раковины в задневерхнем направлении во время отоскопии.

Кожа и подкожная клетчатка покрывают хрящевую часть наружного слухового прохода (НСП). Волосяные фолликулы, сальные железы и апокринные (серные) железы находятся в подкожной клетчатке. Эти структуры формируют защитный слой ушной серы.

Более медиальный костный отдел наружного слухового прохода (НСП) имеет недостаточно железистой ткани и состоит только из барабанной кости и плотно прилегающего эпидермиса. Клиническое значение этого различия заключается в том, что инфицирование сальных кист и острые фурункулы возникают только в латеральной части наружного слухового прохода (НСП).

Эпидермис наружного слухового прохода (НСП) является продолжением плоского эпителия барабанной перепонки. Инфекционные процессы наружного слухового прохода (НСП) могут распространиться на височно-нижнечелюстной сустав (ВНС) и мягкую ткань околоушной слюнной железы через непостоянные дегисценции хрящевого отдела канала, санториниеву борозду.

Передненижний разрыв барабанной кости называется отверстие Гушке, через которое может произойти распространение инфекции в предушные ткани. Развитие этих дегисценций обычно заканчивается в позднем детстве, но может сохраняться и у взрослых.

Чувствительная иннервация наружного слухового прохода (НСП) является вариабельной с возможным участием ветвей V, VII, IX и X черепных нервов. Как правило, ушно-височная веточка нижнечелюстного ветви тройничного нерва иннервирует переднюю и верхнюю стенки наружного слухового прохода (НСП).

Волокна от лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, идущие с ушной веточкой (нерв Арнольда) от блуждающего нерва, проникают в НСП через барабанно-сосцевидную щель, снабжая заднюю и нижнюю стороны канала.

Кровоснабжение наружного слухового прохода (НСП) такое же, как и ушной раковины, но дополненное глубокой ушной артерией. Этот сосуд — ветвь внутренней верхнечелюстной артерии — проходит через вещество околоушной железы и идет кзади от капсулы ВНС, а затем проникает в наружный слуховой проход (НСП) в проекции перешейка.

Венозный дренаж осуществляется через поверхностную височную и заднюю ушную вены, соединяющие внутреннюю и наружную яремную системы соответственно. Лимфоотток от нижних отделов наружного слухового прохода (НСП) идет в лимфоузлы расположенные ниже ушной раковины, от задних отделов канала — в заушные и околоушные узлы, дренаж передних отделов канала осуществляют поверхностные и глубокие шейные узлы.

Сера представляет собой смесь слущенного эпидермиса и ушной серы, выделений из сальных и серных желез наружного слухового прохода (НСП), в том числе жирных кислот, спиртов, триглицеридов, холестерола, холестериновых предшественников и аминокислот. Состав воска может быть отчасти наследственным.

Ушная сера имеет склонность быть влажной, в отличие от сухого воска, как правило, содержит больше липидов и пигмента. Ушная сера смазывает наружный слуховой проход (НСП) и содержит канал чистым, задерживая грязь и отталкивая воду. Обладает ли ушная сера дополнительно антимикробным действием, неясно.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Слуховая трубка как называется

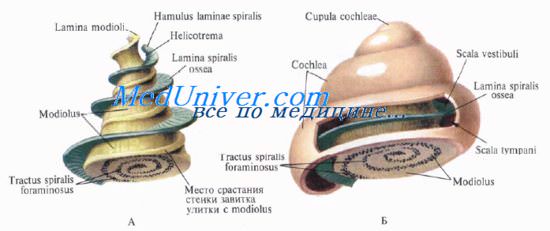

Слуховая труба связывает барабанную полость с носоглоткой. По данным разных авторов, протяженность трубы составляет от 36 до 47 мм. Слуховая труба напоминает два конуса. обращенных друг к другу вершинами; она состоит из хрящевого (мембранозного) и костного отделов.

В слуховой трубе мы выделяем такие функциональные элементы, как: 1) протимпанум и костный отдел трубы; 2) перешеек; 3) хрящевой отдел трубы, глоточное устье и перитубарный комплекс.

Функции слуховой трубы

Открытие и закрытие глоточного устья происходит рефлекторно при жевании, глотании и разговоре. При сокращении мышцы, поднимающей нёбо, хрящевой крючок разворачивается вверх и кнаружи, устье открывается. При сокращении мышцы, напрягающей нёбо, хрящевой крючок опускается вниз и вовнутрь, что приводит к закрытию устья. Благодаря открытию и закрытию глоточного устья осуществляются вентиляционная и эквипрессорная функции слуховой трубы, — способность пропускать воздух и выравнивать давление в среднем ухе в ответ на колебания внешнего давления.

Защитную дренажную функцию трубы обеспечивает слизистая оболочка и реснитчатый эпителий, которые отвечают за транспорт слизи в сторону носоглотки.

Защитная акустическая функция заключается в способности мышц, напрягающих барабанную перепонку и мягкое нёбо, рефлекторно сокращаться и закрывать глоточное устье в ответ на громкий звук; что предохраняет структуры уха от акустической травмы.

Акустическая, или резонаторная, функция подразумевает участие слуховой трубы в механизме звукопроведения. Например, в периоде ОРИ, когда в процесс воспаления вовлекается слизистая оболочка носа и слуховой трубы, на аудиограмме можно зарегистрировать потери слуха до 15—25 дБ. Практически все названные функции слуховой трубы координируются структурами перитубарной области.

Клинические особенности костного отдела слуховой трубы

В верхней и нижней пластинке мышечно-трубного канала имеются узуры в виде окон, шириной 2—6 мм; а также ходы, которые направляются под медиальную стенку слуховой трубы. Перитубарные клетки и узуры в стенках канала способствуют длительному воспалению в барабанной полости и в полуканале мышцы, напрягающей барабанную перепонку; что годами поддерживает дисфункцию слуховой трубы.

При упорных рецидивах хронического среднего отита Н. Wullstein (1990) предлагал полностью разрушать и полуканал, и его мышцу. По перитубарным клеткам воспалительный процесс может достичь даже боковой стенки носоглотки и привести к образованию глоточного абсцесса.

Мукозит слизистой оболочки мышечно-трубного канала может способствовать гипертонусу мышцы, напрягающей барабанную перепонку. Этот феномен получил название «тимпанальной гипертонии*. Постоянное натяжение мышцы приводит к ателектазу перепонки, что поддерживает отрицательное давление в барабанной полости, а также длительное вдавливание стремени в окно преддверия.

В условиях длительного отрицательного давления в барабанной полости не могут правильно циркулировать жидкости лабиринта. А поскольку жидкости не сжимаемы, начинается растяжение мешочка (sacculus). Контакт мешочка преддверия с основанием стремени вызывает приступ головокружения.

В клинической картине этого феномена характерны слуховестибулярные расстройства: давление, полнота и тяжесть в ухе легкое головокружение с флюктуацией слуха, постоянный шум. На аудиограммах можно отметить два характерных зубца. Один зубец имитирует «зубец Кархарта» в виде резкого повышения порогов звукопроведения в интервале 2-4 кГц; другой — представляет собой умеренный «сенсорный компонент» на высоких частотах.

Еще 130 лет назад о данном явлении говорили как об одном из возможных механизмов развития болезни Меньера.