Смягчение согласных как называется

Палатализация

Палатализа́ция (от лат. palatum — среднее нёбо) — это смягчение согласных, возникающее в результате поднятия средней спинки языка к твёрдому нёбу. [1]

Содержание

Палатализация в синхронии

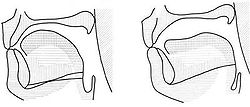

В синхронном описании фонетической системы языка под палатализацией понимают подъём средней части языка к твёрдому нёбу, происходящий одновременно с основной артикуляцией согласного. Например, для русского [б’] (см. иллюстрацию) основная артикуляция — смыкание губ друг с другом и последующее быстрое размыкание (взрыв), палатализация же — дополнительная артикуляция. Палатализация может сочетаться с любой артикуляцией, кроме среднеязычной; таким образом, палатализованными могут быть все согласные звуки, кроме палатальных. В Международном фонетическом алфавите палатализация обозначается знаком [ j ] вверху справа от знака соответствующего согласного, в русской фонетической традиции — апострофом.

В русском литературном языке палатализованные («мягкие») согласные в большинстве случаев имеют «твёрдые» пары: так, [б] и [б’] оказываются противопоставлены по признаку дополнительной артикуляции ([б] — веляризованный, [б’] — палатализованный), все прочие признаки (место и способ образования, наличие голоса) у них одинаковы. Таким образом, для большинства русских согласных наличие/отсутствие палатализации является различительным (дифференциальным) признаком, т. е. имеет фонематическую значимость: существуют слова, различающиеся лишь твёрдостью/мягкостью согласного, например пы́[л] — пы́[л’].

Следует заметить, что «мягкими» в русской традиции принято называть не только палатализованные согласные, но и палатальные.

Во многих языках мира распространена палатализация перед гласными переднего ряда; в этих случаях она существует не как различительный признак фонем, а как позиционное фонетическое явление. Как дифференциальный признак палатализация присутствует, помимо русского литературного, в белорусском, польском, литовском, румынском, ирландском, украинском, японском и других языках.

Палатализация в диахронии

В исторических описаниях разных языков палатализацией называют разнообразные качественные (т. е. затрагивающие основную артикуляцию — место и (или) способ образования) изменения согласных под воздействием гласных переднего ряда либо [j] (начальная фаза этих изменений обычно связана с палатализацией в первом значении). Например, в истории праславянского языка принято говорить о трёх палатализациях заднеязычных согласных (иногда используется термин переходное смягчение):

Кроме того, ещё находясь в стадии, переходной от статуса праиндоевропейского диалекта к статусу самостоятельного языка, праславянский язык пережил так называемую сатемизацию, которая также является переходной палатализацией.

Уже в письменную эпоху русский, как и другие славянские языки, подвергся непереходной палатализации заднеязычных: кы, гы, хы> ки, ги, хи.

Заднеязычные при палатализации обычно проходят через несколько ступеней. Например: k’>t’>t s’ >c’.

Термин палатализация используется также при описании исторических изменений согласных в романских, индийских, финно-угорских и других языках.

Литература

Примечания

Дефект смягчения

Дефект смягчения – это постоянные, регулярно повторяющиеся замены мягких согласных соответствующими твердыми парами и наоборот. Дефекты смягчения и твердости чаще встречаются в структуре возрастного косноязычия, дислалии, дизартрии, тугоухости. В ходе диагностики исследуется состояние слуха, строение и подвижность артикуляционного аппарата, звукопроизношение, слуховая дифференцировка. Специфика логопедической работы зависит от разновидности и причины дефекта, включает выработку базового артикуляционного уклада, развитие фонематических процессов, отработку дифференциации твердых и мягких вариантов фонем.

Классификация

Дефекты твердости и мягкости могут охватывать любые пары звуков, различающиеся по данному признаку. Недостаток звукопроизношения может затрагивать все речевые фонемы (тотальный) или только некоторые (частичный). По своему механизму расстройства твердости/мягкости бывают фонетико-фонематическими (при нарушенной артикуляции и слуховом восприятии) или чисто фонематическими (при нарушении слуховой дифференциации):

К развитию дефекта смягчения предрасполагает несформированность у ребенка фонематических процессов и речевых кинестезий, снижение физического слуха, нарушения строения органов артикуляции, изменение тонуса артикуляционных мышц. По своей психолого-педагогической характеристике такие дети относятся к группе ФФН или ОНР.

Причины

Возрастные несовершенства речи

Смягчение (палатализация) согласных или замена мягких фонем на твердые считается нормальным явлением при физиологической дислалии. Все дети в своем речевом развитии проходят этап возрастного косноязычия, обусловленный недостаточной сформированностью движений органов артикуляции и фонематического слуха. Чаще встречается смягченное произношение, но возможен и дефект твердости. Примерно к 4,5-5 годам по мере совершенствования фонетико-фонематических процессов дефекты звукопроизношения исчезают.

Дислалия

Дефекты смягчения и твердости характерны для функциональной (акустико-фонематической, артикуляторно-фонематической) и механической дислалии. Непосредственными производящими факторами выступают:

При неоправданной палатализации согласных детская речь становится «сюсюкающей»: «тяпки» вместо «тапки», «дёмик» вместо «домик». При отсутствии смягчения речь теряет свою плавность, протяжность, мелодичность. Ребенок говорит «тота» вместо «тётя», «лублу» вместо «люблю». При дислалии нередко встречаются полиморфные комбинированные нарушения звукопроизношения, например, сигматизм + ротацизм + дефект смягчения.

Дизартрия

При дизартрии дефект мягкости или твердости может быть обусловлен повышенным тонусом (спастичностью) или парезом языка, гиперкинезами. При этом высокий тонус мышц средней трети спинки языка обусловливает смягчение твердых согласных (псевдобульбарная дизартрия), а паретичность и вялость – исчезновение палатализации (бульбарная дизартрия). Подобные нарушения наблюдаются также при стертой, мозжечковой дизартрии.

Тугоухость

Снижение биологического слуха – врожденная или рано развившаяся тугоухость у детей ‒ затрудняет восприятие речи окружающих и слуховой контроль за собственным звукоизвлечением. У слабослышащих детей дефект смягчения нередко сочетается с дефектом озвончения, сигматизмом, ротацизмом, парасигматизмом. Отмечается монотонность и гнусавость голоса.

Диагностика

Логопедическая диагностика должна решать следующие задачи: выяснение причины дефекта смягчения и определение круга сопутствующих речевых нарушений, нуждающихся в исправлении. С учетом предполагаемых этиофакторов ребенку может потребоваться консультация детского невролога, ортодонта, отоларинголога. План обследования включает:

Коррекция

Дефекты твердости и мягкости неизбежно отражаются на письме. В процессе школьного обучения у детей с подобными нескорректированными проблемами диагностируется акустическая дисграфия. Поэтому логопедические занятия необходимо начинать в старшем дошкольном возрасте. Индивидуальный маршрут зависит от вида нарушения.

Подготовка органов артикуляции

Если палатализация согласных обусловлена высоким мышечным тонусом спинки языка, работу необходимо начинать со снятия напряжения его мышц. На первом этапе проводится расслабляющий массаж языка с акцентом на среднюю часть, артикуляционная гимнастика (упражнения «Лопаточка», «Наказать непослушный язычок», «Пожуем грушу» − «жевание» медицинской спринцовки №1, поглаживание языка губами).

При смягчении и слабости мышц языка, напротив, усилия логопеда должны быть направлены на активизацию язычной мускулатуры. Прибегают к активизирующему логопедическому массажу и упражнениям («Горка», «Катушка», покусывание языка зубами). В обоих случаях уделяется внимание развитию мягкой моторики и речевого дыхания.

Коррекция фонематических процессов

Ребенку объясняются отличия между твердыми и мягкими согласными, обыгрываются основные отличительные признаки звуков. Используются упражнения на различение квазиомонимов, показ артикуляционных профилей, работа с парными картинками на смешиваемые звуки. На данном этапе важно выработать у ребенка зрительный и кинестетический контроль.

Выработка правильных артикуляционных укладов

Для постановки звуков используются приемы по подражанию и объяснению, механический способ. Разные авторы предлагают различную последовательность отработки звуков при дефекте смягчения. Наиболее распространенная схема: переднеязычные, губно-зубные, губные, свистящие, соноры. Параллельно проводится дифференциация непалатализованных и палатализованных согласных, как на слух, так и в произношении.

Медицинские процедуры

Медицинский блок подключается при нарушениях иннервации. Он включает проведение медикаментозной терапии, физиотерапии, рефлексотерапии, ЛФК, гидропроцедур. Слабослышащим детям для успешной коррекции фонетико-фонематических дефектов и правильного развития речи показано слухопротезирование.

Смягчение согласных [г], [к], [х]

В предыдущей статье было рассказано о слоговом сингармонизме в праславянском и древнерусском языке; теперь поговорим об одном из наиболее ярких примеров действия этого закона.

Согласные звуки [г], [к], [х] в лингвистике относят к заднеязычным и задненёбным согласным, поскольку при их произнесении смыкаются или сближаются в ротовой полости задние части языка и нёба. Как правило, в древнерусском языке [г], [к], [х] не сочетались с гласными переднего ряда (в артикуляции которых участвует передняя часть языка) и не могли быть мягкими.

Исключений было немного. Во-первых, в некоторых формах слов в результате действия аналогии, например: кѣмъ (кем) по аналогии с къто (кто). Во-вторых, в заимствованных словах: ангелъ, китъ, хитонъ и др.

В большинстве исконно славянских слов заднеязычные сочетались с гласными непереднего ряда: нога, духъ, реку. Кроме того, столица Древней Руси именовалась словом Кыевъ, хитрый звучало как хытрыи, а гибель – как гыбѣль. Если же за заднеязычным следовал гласный переднего ряда, заднеязычный претерпевал большие изменения. Он не просто смягчался в результате действия закона слогового сингармонизма, но менял свою артикуляцию настолько, что превращался в другой звук – шипящий или свистящий.

Такое смягчение заднеязычных произошло еще в праславянском языке. В истории праславянского это случилось два или три раза, соответственно, лингвисты говорят о двух или трех палатализациях (смягчениях) заднеязычных согласных. Разное количество – всего лишь результат разной классификации: то, что некоторые языковеды относят к разным палатализациям, другие считают разновидностями одной. Мне привычнее говорить о трех… Итак, давайте их рассмотрим.

Первая палатализация

Примеры из древнерусского языка:

другъ – дружина, богъ – боже;

рука – поручити, крикъ – кричати (из праславянского *krikēti);

грѣхъ – грѣшьникъ, сухъ – сушити.

Долгий звук *ē, вызывавший палатализацию стоящих перед ним заднеязычных, впоследствии переходил в гласный *а (см. выше праславянскую форму слова кричать).

В результате первой палатализации приобрели привычный для нас облик слова: жена (из *gena ‘рождающая’, ср. искусственные, но образованные от этимологически родственного корня термины генетика, генезис и др.), черта (праславянское *kĭrta), жар (праславянское *gerъ, ср. гарь, гореть) и многие другие.

Палатализация происходила и в некоторых сочетаниях заднеязычных с другими согласными. Так, перед гласными переднего ряда смягчались сочетания *sk и *zg, образуя сложные шипящие звуки (подробнее см. здесь).

Вторая палатализация

Мы не знаем точного времени описываемых смягчений. Наука пока смогла установить только относительное время: какая палатализация случилась раньше, какая – позже.

Звуки [i] (и), [ě] (ѣ), существовавшие во времена первой палатализации, происходили от индоевропейских гласных [ī] и [ē]. Но прошло время, и [i] (и), [ě] (ѣ) появились в праславянском еще раз, теперь уже из дифтонгов [oi] и [ai]. Напомню, что дифтонг – это сочетание двух гласных в одном слоге. В нашем случае второй гласный – [i] – был неслоговым, а первый мог быть долгим или кратким.

Примеры из древнерусского языка:

нога – нозѣ (ноге), другъ – друзи, совр. друзья;

рука – руцѣ, влъкъ – влъци (волк – волки);

муха – мусѣ, послухъ – послуси.

Примеры второй палатализации в начале корня: цена (древнерусское цѣна, праславянское *koina), цвет (древнерусское цвѣтъ, праславянское *kvoitъ), звезда (древнерусское звѣзда, праславянское *gvoizda). В двух последних словах – цвет и звезда – наблюдается интересная особенность: если между заднеязычным и гласным переднего ряда стоял звук [в], палатализация все равно происходила (правда, не во всех славянских диалектах, кое-где осталось квѣтъ и гвѣзда).

Из всех восточнославянских диалектов второй палатализации не было только в новгородско-псковском, о чем убедительно свидетельствуют данные современных говоров и берестяных грамот.

Чередования согласных г//з, к//ц, х//с до сих пор имеют место при склонении существительных в разных славянских языках (например, совр. украинское дорога – на дорозi, муха – на муci), но в современном русском языке они отсутствуют: дорога – на дороге, муха – на мухе.

Третья палатализация

Третье смягчение произошло, например, в словах девица (древнерусское дѣвица, праславянское *děvika), отец (древнерусское отьць, праславянское *otьkъ), князь (заимствованное слово, от германского kuningos; праславянское *kъnęgъ) и др.

Также третье смягчение не наблюдается в именах прилагательных: тѧжькъ, тѧжька и т. д.

Есть мнение, что третья палатализация прошла в языке раньше, чем вторая.

Праславянские смягчения заднеязычных оставили след в русском языке в виде многочисленных чередований заднеязычных с шипящими и свистящими согласными: друг – дружный – друзья, лик – лицо – личина и др.

Палатализация

Смягчение заднеязычных к, г, х перед гласными переднего ряда совершилось в условиях общеславянского языка. Исконно твердые согласные к, г, х не могли удержаться перед гласными переднего ряда (е, и, ь, ѧ, ѣ), так как нарушалась действующая в языке закономерность — тенденция к соединению в одном слоге звуков, однородных по своей артикуляции. Вследствие этого согласные к, г, х смягчались и переходили в другие звуки — мягкие шипящие ч, ж, ш или свистящие ц, з, с. Смягчение заднеязычных к, г, х называют также палатализацией в силу того, что оно вызывается смещением артикуляции к твердому небу (лат. palatumdurum).

Попробуйте произнести звуки к, г, х – почувствуйте, где находится язык, затем произнесите звуки ч, ж, ш и сравните положение речевого аппарата. Внимательная артикуляция сочетаний чи, жи, ши и ки, ги, хи позволит Вам заметить препятствие в несколько миллиметров, на преодоление которого понадобилось несколько тысячелетий.

Различают первую палатализацию, более раннюю, и вторую, более позднюю. Обе палатализации заднеязычных осуществились еще в общеславянском языке.

I палатализация

Первое смягчение заднеязычных характеризуется переходом звуков к, г, х перед гласными переднего ряда е, и, ь, ѧ, ѣ, (из ē) в шипящие звуки, соответственно: к→ч, г→ж, х→ш. Другими словами, первое смягчение — это изменение заднеязычных согласных, в силу их уподобления гласным переднего ряда, в переднеязычные палатальные.

II палатализация

Сущность второй палатализации состояла в том, что заднеязычные к, г, х переходили в свистящие ц, з, с при других условиях, а именно: перед звуками ě (ѣ), а также и дифтонгического происхождения, например: литовское слово draugai и древнерусское — друзи. В слове друзи звук и дифтонгического происхождения, поэтому г (другъ) перешло в з. В словах руцѣ, цѣна звук к перешел в ц перед и «дифтонгическим» что подтверждается сравнением с литовскими словами rankai, kaina.

В церковнославянском языке второе смягчение чаще всего встречается при склонении имен существительных и образовании глагольных форм.

* ы здесь имеет орфографический характер, ставится после ц, ж, ш для отличия падежей, но произносится как и.

Повелительное наклонение: могY – мози2, рекY – рьци2.

Смягчение согласных как называется

Приходилось ли вам встречать детей, которые в разговоре смягчают согласные? Возникает такое чувство, будто им что – то мешает говорить. Они «сюсюкают», как полуторогодовалые малыши. Прислушайтесь, и вы обнаружите, что ваш ребенок параллельно с другими дефектами произносит смягченно те или иные согласные. Это дефект может быть частичным или тотальным, т. е. охватывать все согласные за исключением ш, ж, ц, которые всегда только твердые, и те, что всегда только мягкие и твердой пары не имеют – ч, щ, й.

Можно ли такому ребенку помочь? Безусловно. И чем раньше, тем лучше. Поэтому особое внимание необходимо уделять коррекции звукопроизношения в возможно раннем возрасте. Если дефект смягчения своевременно не устранен, то он проявляется позже в письменной речи, что приводит к новым проблемам, снижению успеваемости в школе.

Мягкие согласные по артикуляции отличаются от парных твердых дополнительным подъемом спинки языка к твердому небу, некоторые (к’г’х’) также заметным перемещением языка вперед. Чем вызван этот дефект? Прежде всего нарушениями мышечного тонуса, характер которых зависит прежде всего от локализации поражения мозга.

Спастичность артикуляторных мышц – постоянное повышение тонуса в мускулатуре языка, приводит к тому, что язык напряжен, оттянут назад, спинка его изогнута, приподнята вверх, кончик не выражен.

В произношении согласных, имеющих твердую и мягкую пары, наблюдаются дефекты смягчения. Среди дефектов смягчения различают три варианта нарушения:

1) постоянная их замена парными твердыми звуками: дада Вана вместо дядя Ваня, тота вместо тетя и т. д.;

2) излишнее смягчение, например, сябякя идеть дямей вместо собака идет домой;

3) нарушение дифференциации между твердыми и мягкими фонемами, когда наряду с правильным произношением твердых и мягких согласных наблюдаются отклонения.

Переход твердого согласного звука в мягкий зависит от напряжения и подъема средней части языка к небу. Все случаи смешения твердых и мягких фонем, как правило, отражаются в письменной речи.

Поэтому в работе по коррекции дефекта смягчения важное значение имеет тщательная дифференциация твердых и мягких согласных на слух и в произношении.

Подготовительными упражнениями при коррекции дефекта смягчения являются выгибание средней части спинки языка и ее опускание. Для развития этих навыков используются упражнения артикуляционной гимнастики «Киска сердится», «Катушка», «Горка».

Упражнение «Киска сердится»

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основание нижних резцов. Спинка языка выгибается, затем выравнивается. Следить, чтобы кончик языка не отрывался от зубов, язык не сужался, губы и нижняя челюсть были неподвижны.

Упражнение «Катушка»

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основание нижних резцов. Боковые края языка прижаты к коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и убирается вглубь рта. Следить, чтобы язык не сужался, боковые края языка скользили по коренным зубам, кончик языка не отрывался от резцов, губы и нижняя челюсть были неподвижны.

Упражнение «Горка»

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижние резцы, а переднее – средняя часть его спинки сначала приподнимается до соприкосновения с верхними резцами, затем опускается. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась.

Для понимания детьми положения языка при произнесении твердых и мягких согласных можно использовать тактильный контроль. Рекомендуется положить на язык средний и указательный палец, что позволит ощутить изменение положения языка при переходе твердой фонемы в мягкую. При этом способе необходимо следить за чистотой рук.