Сочинение менделеев как личность

Сочинение менделеев как личность

Поверьте, биография любого человека не может быть сведена к формуле «родился, учился, работал, женился, умер». Тем более так нельзя рассказывать о судьбе людей, сделавших хоть что-то толковое. Итак, Дмитрий Иванович Менделеев.

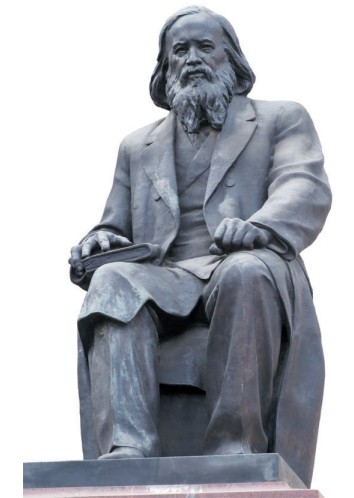

Ещё ни один человек не делал что-то путное до своего рождения, поэтому и отсчёт жизни Менделеева мы начнём от 8 февраля 1834 года. Обычно к дате добавляют место рождения и краткую информацию о семье. Не отступая от канона, называем город рождения – Тобольск – столицу Сибирской губернии, самый крупный и продвинутый город Сибири. В Тобольской гимназии директором был Иван Павлович Менделеев. Жена, Мария Дмитриевна Менделеева, в 1834 году родила ему последнего, 17го ребенка. В то время столь многочисленные семьи были лишь у некоторых крестьян, а чета Менделеевых относилась к высшему сословию.

Однако 8 детей Менделеевых умерло в младенчестве, троим из них родители даже не успели дать имени. Получается, у маленького Дмитрия было 8 старших братьев и сестер. Отец скончался, когда юноше было 13 лет, поэтому всё дальнейшее воспитание и образование организовывала и обеспечивала его мать.

В 1855 году двадцатиоднолетний двоечник окончил Главный педагогический институт (СПбГУ) с золотой медалью и был назначен старшим учителем гимназии в Симферополь, но самовольно перевелся в Одессу в Ришельевский лицей по состоянию здоровья.

То есть, понимаете, молодой Менделеев почти сразу становится школьным учителем. И ещё каким! А с 1857 года становится преподавателем в Императорском Санкт-Петербургском университете, где проработает 30 лет. Вычисляем возраст Менделеева к окончанию преподавательской деятельности 21+2+30=53 года. Но, как известно, гений прожил 72 года. Почему он не продолжил преподавать? На самом деле, Менделеев был очень упорным человеком. Его друзья вспоминали, что он никогда не хотел уступать. Так однажды случилось и с петицией студентов к министру просвещения. Дело в том, что Дмитрия Ивановича студенты любили, он пользовался авторитетом. В марте 1890 начались студенческие волнения и ученого попросили подать петицию Правительству, в которой студенты изложили свои пожелания, среди которых была свобода слова и печати. Однако министр просвещения Иван Делянов дал отказ, который взбесил Дмитрия Ивановича. 22 марта он прочитал свою последнюю лекцию, завершив её остроумными словами: «Покорнейше прошу не сопровождать моего ухода аплодисментами по множеству различных причин».

Я обещала вам отойти от привычной всем биографии, но пока так и не сделала этого. Пора! Заодно развенчаем два самых популярных мифа о Дмитрии Ивановиче Менделееве. Во-первых, дядя Дима никогда не изобретал водку! Сорокоградусная водка появилась в России в 1843 году, когда Менделееву было 9 лет. Тогда правительство боролось с разбавленной водкой и ввело минимальный порог – 40% с погрешностью в 2%. Откуда же взялся этот миф? В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «рассуждение о соединении спирта с водою». Именно эта работа и породила легенду о Менделееве – изобретателе водки, на самом же деле ученого интересовали куда большие концентрации, чем 40% по массе. Он даже назвал идеальным 46%-раствор из-за предельного уменьшения объема смешиваемых жидкостей. Поэтому к водке Дмитрий Иванович никакого отношения не имеет.

Многим почему-то кажется, что если главное открытие Менделеева находится в области химии, то и сам учёный был химиком. Но это совсем не так! Вот совсем. Из 431 работы только около 10% посвящено химии. Дмитрий Иванович был прекрасным геологом, метеорологом, метрологом, физиком и экономистом. Мы называем его гением, потому что он интересовался не только наукой теоретической, но и практической.

Мало кто знает, но это Менделеев первым предложил прокладывать нефтепроводы и перевозить нефть в цистернах, а также не просто сжигать её как топливо, а вырабатывать из нефти множество других химических продуктов. Он же придумал первый стратостат, но денег на его создания не было, поэтому активно изучать стратосферу начали лишь в ХХ веке, хотя Менделеев сам поднимался один раз на высоту 3 км и смог измерить там температуру, давление и влажность воздуха, пробыв в небе 3 часа. Также он приложил руку к созданию первого ледокола «Ермак».

Сфера его интересов подчас кажется невообразимо большой. Но не все его занятия были связаны с наукой. Например, любимое занятие Менделеева – изготовление чемоданов. Это ремесло он освоил в молодости, во время Крымской войны (1853-1856). Он не мог сидеть без дела и начал переплетать книги, клеить рамки и столики, мастерить дорожные сумки и чемоданы. Он изучил все возможные клеевые составы и создал свой уникальный клей. Его чемоданы считались лучшими. Даже когда Дмитрий Иванович ослеп в 1895 году, он продолжил клеить чемоданы, руководствуясь только своими тактильными ощущениями.

Пожалуй, самое отвратительное в судьбе Менделеева то, что он так и не получил Нобелевскую премию, хотя номинировался на неё три раза: в 1905, 1906 и 1907 годах. Выдвигали его кандидатуру, кстати, иностранные научные академии, так как он был их членом, а членом Русской академии наук он так и не был признан. В 1905 году лауреатом стал немецкий химик-органик Адольф Байер. Через год победил Менделеев, но Шведская королевская академия наук отменила это решение в пользу француза Анри Муассана (фтор). В 1907 году прозвучало предложение разделить премию с итальянским химиком Станислао Канниццаро, однако в этот раз вмешалась судьба. 2 февраля 1907 года 72хлетний Менделеев умер.

За 72 года жизни Дмитрий Иванович Менделеев сделал множество открытий в разных областях науки. При этом Менделеев всегда оставался обычным человеком. Он всю жизнь много курил, отчего его пальцы были жёлтыми. У него было шестеро детей, которых он очень любил.

Дмитрий Иванович Менделеев и его вклад в науку

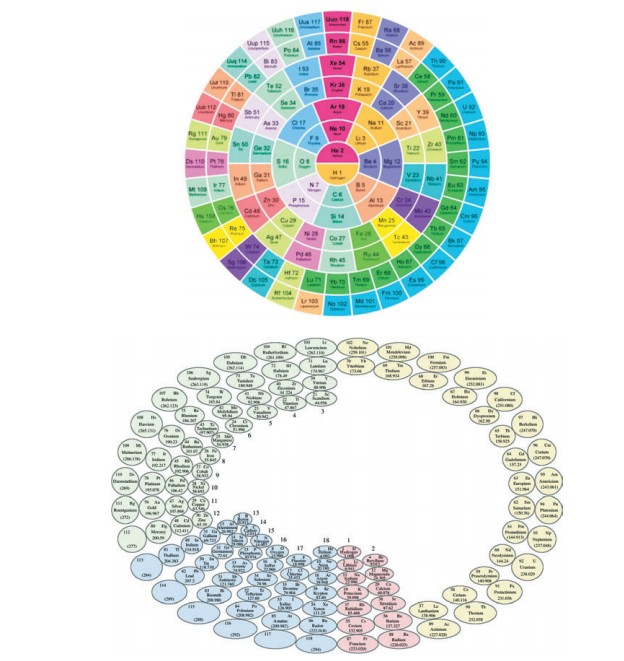

На протяжении истории развития химической науки сделано немало открытий, однако немногие из них можно сопоставить с достижениями русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Со времени открытия периодического закона прошло достаточно времени, однако даже сегодня никто не может однозначно утверждать, что все содержание таблицы элементов осознано до конца.

Открытие периодического закона

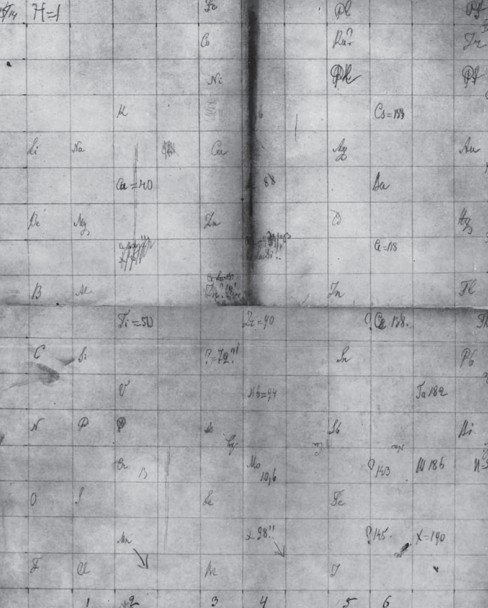

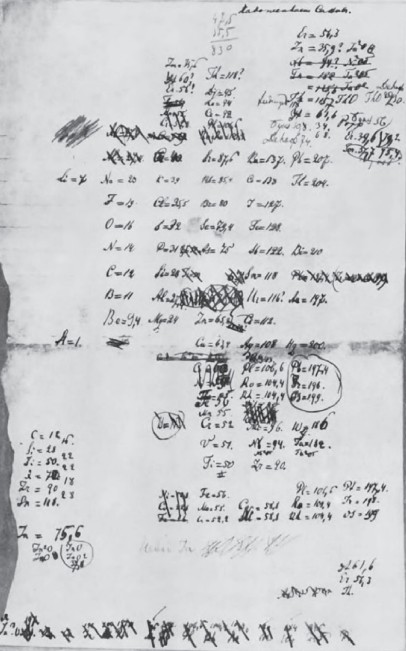

В 1865 году автор знаменитого учебника по органической химии пришел к заключению, что возникла острая необходимость создать новый учебник, но уже по неорганической химии. В нем Менделеев планировал отразить современный уровень развития науки. К этой идее он подошел со всей ответственностью — вместе с материалом стал одновременно собирать и анализировать данные о химических элементах. Нужно сказать, что сегодня эта задача не составила бы большого труда, но в то время, когда не существовало никакой системы расположения элементов, это была работа не из легких. Все элементы и их соединения представляли собой своеобразный «темный лес», в котором не составляло труда заблудиться. Ученый решил сделать картонные карточки и написать на каждой название элемента, его атомную массу, формулы соединений и основные свойства. Но без строгой систематизации в итоге получился своеобразный каталог известных к тому времени элементов, в котором мог разобраться лишь его создатель.

По легенде, которая более похожа на правду,

периодическую таблицу элементов, которая позволила превратить весь собранный материал в стройную базу данных, Менделеев увидел во сне.

Ему приснилось, в каком порядке необходимо расположить имеющиеся у него карточки согласно фундаментальному закону природы. На тот момент ученый был весьма близок к открытию таблицы, ведь он годами пытался систематизировать данные, так что рано или поздно это должно было случиться. Мозг химика и днем, и ночью работал в одном направлении. Поэтому озарение скорее закономерно, чем случайно. С того дня, когда за простыми рядами символов химических элементов Менделеев увидел проявление закона природы, его уже не занимали другие вопросы: все отошло на задний план.

1 марта 1869 года, закончив рукопись учебника, в котором находилась таблица элементов, Менделеев сдал его в печать и сразу же уехал в командировку. Этот день считается датой открытия периодического закона химических элементов. Однако именно тогда ученый лишь завершил разработку таблицы, которая на самом деле была прообразом той периодической системы, о которой мы знаем со школьной скамьи.

Об открытии закона сообщил друг Менделеева профессор химии Меншуткин. Это произошло 6 марта 1869 года на заседании Русского химического общества. Интересен тот факт, что русские химики вначале даже не поняли, о чем идет речь и какое великое достижение имеется в виду. Однако для дальнейшего развития таблицы и закона было достаточно того, что значение этого открытия осознал сам Дмитрий Иванович.

Термин «периодический закон» Менделеев впервые употребил в 1870-м, а спустя год дал окончательную формулировку.

Закон звучал так: «Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

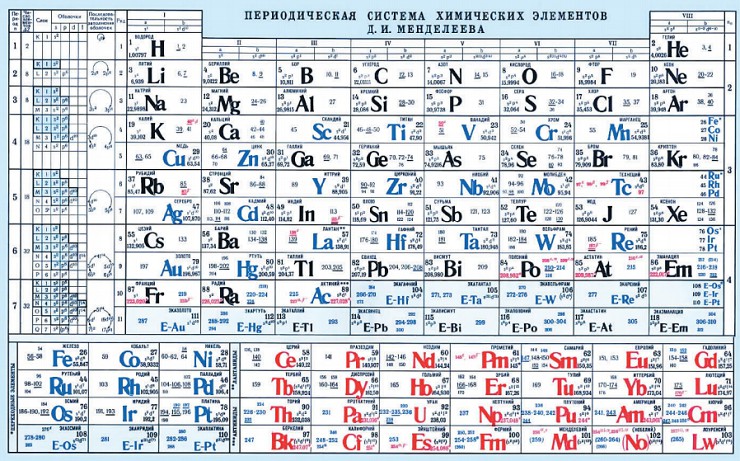

Существует и альтернативная формулировка: «Измеримые физические и химические свойства элементов и их соединений стоят в периодической зависимости от атомных весов элементов». Графическим выражением данного закона является разработанная Менделеевым таблица элементов, которая вскоре стала также называться периодической. Вот так обосновывает ее название сам ученый: «Было бы правильнее назвать мою систему периодической, поскольку она вытекает из периодического закона, что естественно». На склоне лет ученый так оценит свое открытие: «Это лучший свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов. Это главная причина моей научной известности, потому что многое оправдалось гораздо позднее».

Окончательная доработка периодической таблицы

В течение последующих двух лет после первого упоминания о таблице элементов Менделеев сформулировал и заложил основы учения о периодичности. Параллельно с этим шли «шлифовка» и упорядочивание элементов в таблице, так как распределение иногда казалось Дмитрию Ивановичу несовершенным. По его мнению, атомные массы во многих случаях были определены неточно. В результате такой ошибки некоторые элементы занимали не те места в таблице, и это подтверждалось свойствами их соединений.

Руководствуясь законом периодичности и химико-физическими свойствами соединений, Менделеев изменил атомные массы этих элементов и поставил их в один ряд с теми, у которых были сходные свойства.

Так, вначале он поместил карточку с бериллием, атомная масса которого считалась равной 14, рядом с алюминием (атомная масса 27,4). В то время бериллий считали аналогом алюминия. Но, сопоставив химические свойства, переместил бериллий ближе к магнию. Можно сказать, что ученый таким образом высказал сомнение в общепринятом значении атомной массы бериллия. Он изменил ее на 9,4. А формулу оксида бериллия по аналогии с оксидом магния переделал из Be2O3 в BeO. Следует заметить, что такое значение атомной массы бериллия было подтверждено только спустя десять лет. Так же смело Менделеев действовал и в остальных подобных случаях. Например, приписал урану атомную массу 240, вследствие чего элемент оказался последним в системе. Далее четко сформулировал понятия о группах элементов, малых и больших периодах.

Пустые места в таблице Менделеева не смущали: он с легкостью оставлял их, считая, что эти элементы еще не открыты и неизвестны науке.

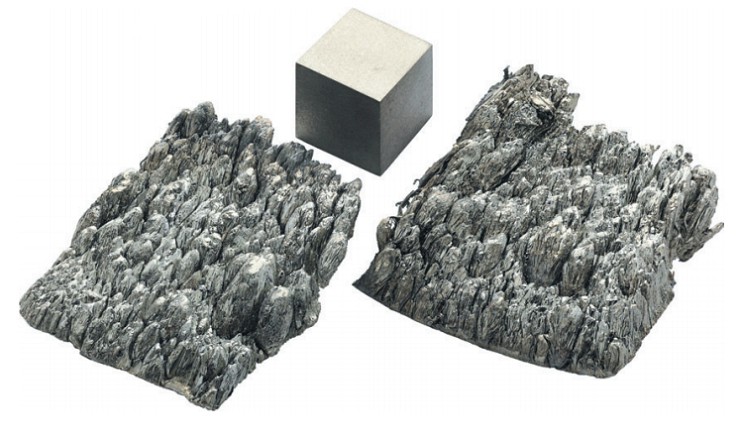

Так, с учетом свойств соседствующих с пустотами в таблице элементов и их соединений талантливый химик предсказал и подробно описал три неизвестных элемента, назвав их именами аналогов — эка-бор (будущий элемент скандий), эка-алюминий (известный затем как галлий) и эка-силиций (получивший название германий).

Доработкой таблицы занимался не только сам ее создатель. К ней приложили руку многие видные химики всех передовых стран. Варианты периодической системы отличались друг от друга порой разительно, однако всегда во главе угла стоял открытый Менделеевым закон периодического изменения свойств элементов.

Так, химик поместил элемент водород в первую группу (сверху слева), некоторые ученые вообще не предоставляли водороду места в системе, другие рассматривали его как легкий аналог галогенов (хлора, брома или йода), третьи размещали водород в середине первого периода, подразумевая, что этот элемент как бы принадлежит ко всем группам элементов. К слову, такая неоднозначная ситуация сохранилась и до сих пор.

Вариант таблицы, опубликованной в «Основах химии» Менделеева за 1871 год, представлял классическую короткую форму периодической системы, являющейся в весьма высокой степени информативной — четко очерчены периоды и группы элементов, под их символами приведены формулы важнейших соединений. Здесь большинство атомных масс округлены до целых чисел, а также четко показаны пробелы, которые отвечают предсказанным элементам. Во времена Менделеева было известно мало редкоземельных элементов. Ученый поместил в таблицу только символ элемента церия, а положение остальных — иттрия, лантана, диспрозия, эрбия — он затем неоднократно менял, но прийти к однозначному выводу так и не смог. Несмотря на это, химик полагал, что за каждым редкоземельным элементом должно быть закреплено отдельное место в определенной группе периодической системы.

Последним элементом в этом варианте таблицы был уран с атомной массой 240. Менделеев не спешил предсказывать существование элементов тяжелее урана. Он считал, что если они и есть в природе, то их совсем немного.

Так, в таблице после урана идут пять пустых мест, которые соответствуют трансурановым элементам с их вероятными атомными массами. Кроме этого, в таблице присутствуют и другие элементы, которые еще предстояло открыть: два аналога марганца с атомными массами 100 и 190 — будущие технеций и рений, аналоги цезия, бария, лантана и тантала — франций, радий, актиний и протактиний, аналоги теллура и йода — полоний и астат.

В восьмом издании «Основ химии», которое вышло в 1906-м, была помещена другая, немного модифицированная таблица. В нее добавили так называемую нулевую группу, включающую новые элементы, открытые в конце XVIII века, —

благородные, или инертные, газы. Их Менделеев предсказать не смог, более того, они стали целым испытанием для периодического закона и таблицы.

Дело в том, что от данных элементов не удавалось получить каких-либо соединений, они просто не вступали в химическое взаимодействие с другими веществами. Доходило до того, что некоторые ученые отказывались признавать их элементами. Однако в итоге была выдвинута идея так называемой нулевой группы, что позволило включить данные элементы в таблицу. Кроме них в таблицу попал еще радий — это говорит о том, что Менделеев окончательно признал явление радиоактивности и радиоактивных элементов.

Открытие предсказанных элементов

Интересна история открытия элементов, существование которых предрекал Менделеев исходя из периодической таблицы. По сути, относительно скорое их обнаружение и полное совпадение предсказанных свойств с реальными стало дополнительной причиной признания периодического закона, дальнейшего развития таблицы и поиска новых элементов. А началось все, как водится, с подачи Дмитрия Ивановича.

Однажды осенью 1875 года, просматривая доклады Парижской академии наук, Менделеев обратил внимание на сообщение французского химика Поля-Эмиля Лекока де Буабодрана об открытии нового элемента, названного галлием (в честь Франции, но по ее латинскому названию — Галлия). Интересно то, что символ страны — петух — по-французски пишется lecoq, а на латыни — gallus, поэтому, дав новому элементу имя галлий, Лекок неумышленно увековечил заодно и свою фамилию.

Открытие галлия — первое подтверждение закономерности, выведенной Менделеевым.

Ученый получил новый элемент в очень небольшом количестве (меньше 100 мг), и полностью изучить его физические и химические свойства не представлялось возможным. Поэтому неудивительно, что первоначально атомная масса была определена неверно: французский исследователь указал цифру 4,7. По вычислениям Менделеева, у эка-алюминия он должен быть 5,9. Дмитрий Иванович написал французскому ученому о том, что, судя по свойствам открытого элемента, это не что иное, как предсказанный им в 1869- м эка-алюминий. После более точных исследований удельный вес галлия действительно получился 5,94!

Открытие галлия вызвало настоящую сенсацию в научной среде. Фамилии Менделеева и Лекока де Буабодрана в одночасье стали известны буквально всему миру. Ученые всех передовых стран воодушевились возможными успехами, что дало мощный старт дальнейшему поиску остальных предсказанных элементов. Десятки лабораторий Европы подключились к этой работе, не говоря уже о сотнях химиков, жаждущих необыкновенных открытий и славы.

При таком подходе успехи не заставили себя ждать. Уже в 1879 году профессор химии Ларс Фредерик Нильсон из шведского города Упсала открыл новый элемент, полностью соответствующий эка-бору. Он занимался изучением минералов, содержащих редкоземельные металлы, и стремился выделить из них соединения редкоземельных элементов в чистом виде, а затем определить физико-химические свойства и место в периодической системе.

В результате Нильсон открыл неизвестное соединение, которое сначала принял за оксид существующего элемента. После более подробных исследований было доказано, что это новый элемент.

Профессор Нильсон назвал его скандием в честь родины Скандинавии. На то, что открытый элемент очень похож на предсказанный Менделеевым эка-бор, указал другой шведский ученый — Пер Теодор Клеве, который обратил внимание, что многие свойства нового элемента, в частности формула оксида, бесцветность солей и нерастворимость оксида в щелочах, очень похожи на предсказанные свойства эка-бора. После этого скандий занял в периодической системе именно то место, на которое указывал русский химик.

Повторное доказательство предсказаний Менделеева вызвало настоящий фурор. После этого случая стали поступать многочисленные сообщения о том, что ученого избрали почетным членом многих европейских университетов и академий.

На очереди было открытие эка-силиция. Удалось это сделать только в 1886 году. Профессор минералогии Фрейбергской горной академии А. Вельсбах открыл новый минерал, содержащий серебро. Он попросил немецкого химика К. Винклера произвести полный анализ образца. Винклер пришел к выводу, что в минерале присутствует какой-то неизвестный элемент, не обнаруживаемый исследованием. После упорной работы он все же выделил некоторое количество элемента в чистом виде. Первые сообщения об открытии содержали предположения, что нашли аналог сурьмы или мышьяка. Они вызвали острую научную полемику, которая закончилась тем, что было установлено —

новый элемент есть эка-силиций, существование которого предсказал Менделеев. Винклер предложил назвать его нептунием, намекая на то, что история открытия очень сходна с обнаружением планеты Нептун.

Однако из-за того, что такое имя было дано ранее другому, ложно открытому элементу, Винклер придумал новое — германий — в честь родины. Но данное название вызвало неоднозначную реакцию у многих ученых. Конец спорам положил Менделеев, который к тому времени обладал неоспоримым авторитетом. В своем письме к Винклеру он решительно поддержал название германий.

Авторитет Менделеева был настолько велик, что после его смерти имя ученого было присвоено Русскому химическому обществу (сейчас оно называется Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева). Кроме этого, АН СССР с 1962 года вручает золотую медаль им. Д. И. Менделеева отечественным ученым за выдающиеся научные работы в области химической науки и технологии.

Краткая биография

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 года в городе Тобольске в семье директора гимназии. Дмитрий был последним, семнадцатым ребенком. Из всех детей восемь умерли еще в младенчестве. Первое образование получил в Тобольской гимназии, а после смерти отца семья перебралась сначала в Москву, а затем — в Санкт-Петербург. В 1850 году Дмитрий стал студентом физико-математического факультета Главного педагогического института, который окончил с золотой медалью и званием «старший учитель». По настоянию врачей уехал в Одессу, где преподавал математику, физику и естественные науки в гимназии при Ришельевском лицее, параллельно работал над магистерской диссертацией, которую блестяще защитил в 1856-м, в следующем году стал приват-доцентом при Санкт-Петербургском университете. В 1859-м был командирован за границу, где организовал собственную лабораторию и проводил исследования. Через два года после возвращения на родину решил написать учебник по органической химии, который впоследствии принес известность. В 1864-м Менделеев стал доцентом Санкт-Петербургского университета и профессором Санкт-Петербургского технологического института, приступил к написанию докторской диссертации, посвященной растворам спирта в воде. В 1866-м начал работать над учебником по неорганической химии. Попытки систематизировать элементы привели к открытию периодического закона. В 1876 году отправился в командировку в американский штат Пенсильвания для изучения местных нефтяных месторождений. Последующие работы в этой области имели большое значение для российской нефтяной промышленности. В 1890-м завершил карьеру преподавателя, но остался верен науке. Так, из-под его пера вышел труд «Толковый тариф 1890 года», ставший на долгие годы основой русской таможенной политики. На должности ученого-хранителя Главной палаты мер и весов Менделеев разработал точнейшие эталоны веса. Скончался Дмитрий Иванович 20 января (2 февраля) 1907 года.

На протяжении истории развития химической науки сделано немало открытий, однако немногие из них можно сопоставить с достижениями русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Со времени открытия периодического закона прошло достаточно времени, однако даже сегодня никто не может однозначно утверждать, что все содержание таблицы элементов осознано до конца.

Сочинение менделеев как личность

Венедиктова А.А.

Cами трудясь, вы сделаете всё для

близких и для себя, а если при труде

успеха не будет, будет неудача –

не беда, попробуйте еще

Д.И. Менделеев

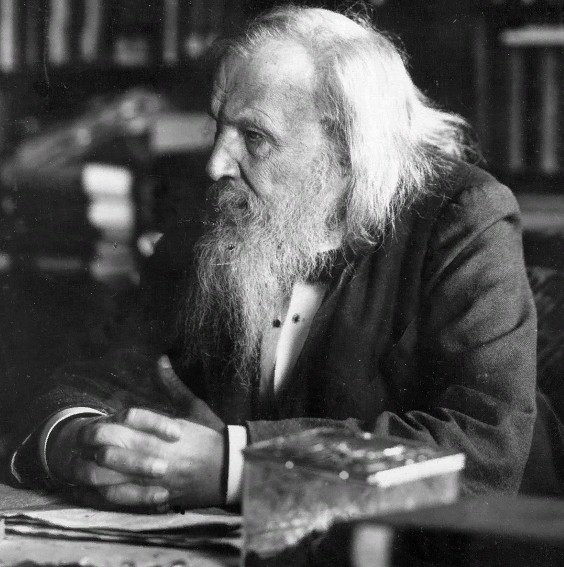

Говоря сегодня об истории, мы невольно вспоминаем самые яркие и значимые события и конечно личности, ведь именно они составляют историю. Изучая и осознавая события прошлых лет, мы можем познать и понять историю нашего государства, великого государства под названием Россия. Именно поэтому данная статья посвящена одному из самых выдающихся личностей своего времени: физику, химику, экономисту, экспериментатору Д.И. Менделееву.

Дмитрий Иванович был неординарной и разносторонней личностью. Его заслуги перед наукой оценить невозможно. Мы привыкли считать его великим химиком, создателем всемирно известной периодической системы и мало кто знает, что голос знаменитого ученого звучал в экономике, социологии, физике и других областях наук. В своих многочисленных трудах он дал полную смелых замыслов программу использования природных богатств и индустриализации нашей страны.

Д.И. Менделеев считал свою Родину «настоящим золотом», великой мировой державой, которой она обязательно станет, как только вступит на путь индустриализации. В годы творческой деятельности великого ученого Россия делала лишь первые робкие шаги по пути использования своих природных богатств. Менделеев страстно желал поднять отечественную науку, промышленность и благосостояние народа. Он считал, что обязанность каждого человека делать все для своей страны и для народа, в ней проживающего. «…Я люблю свою страну, как мать…. » так говорил великий ученый о России. Однако при всем своем патриотизме и всех заслугах Д.И. Менделеев долгие годы не был признан в своей настолько любимой им стране. Жизнь и научные труды Д. И. Менделеева, этого гиганта человеческой мысли и воли, с каждым годом привлекают всё возрастающее внимание культурного человечества и оказывают всё большее влияние на развитие химических и физических наук. Дмитрий Иванович это именно та история, которой может гордиться Россия, один из самых ярких примеров настоящего гражданина.

Для того, что бы более оценить степень влияния этого человека на историю и достижения нашего государства, необходимо, конечно, обратиться к его жизни и к его трудам.

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в деревне Верхние Аремзяны Тобольской губернии в семье директора гимназии и попечителя народных училищ Тобольской губернии Ивана Павловича и Марии Дмитриевны Менделеевых. (Соколовых, так как дед знаменитого ученого от рождения носил фамилию Соколов и являлся священником, которым в те времена запрещалось иметь более одного живокрещённого наследника, поэтому дед Дмитрия Ивановича, который являлся вторым ребёнком в семье, получил фамилию соседнего помещика Менделеева, эту фамилию дал ему его учитель).[1] Вскоре после рождения Дмитрия, его отец ослеп на оба глаза, и все материальные заботы и воспитание детей полностью легли на плечи матери. Детей в семье всего было 17 из них 14 живокрещенных. Ради благополучия семьи Мария Дмитриевна вынуждена была взять на себя управление стекольной фабрикой своего брата, которая находилась в 25 километрах от Тобольска, где маленький Дмитрий проводил много времени, наблюдая за варкой и обработкой стекла, что впоследствии повлияло на его интерес к естественным наукам.

После окончания в 1849 году Тобольской гимназии Менделеев пытается поступить в московский университет. Но по существующим тогда правилам, лица, окончившие гимназию, могли поступать в университет лишь того же округа, где находилась гимназия. И Митя поступает в Петербургский педагогический институт на физико-математический факультет, который в отличие от школы (где Митя учился очень плохо, успехом он блистал лишь на тех предметах, которые истинно увлекали его, таких как физика, математика и история, а настоящим камнем преткновения для Мити оказались иностранный языки: немецкий и особенно латынь, по которым он имел исключительно неудовлетворительные оценки) заканчивает в 1858 году с золотой медалью. Первого мая 1850 года он подал прошения в этот институт и выдержал приемные испытания. Набрав всего 3,22 балла, Митя был принят в институт, вопреки тому, что в данный год набора не было. На испытаниях по математике и физике он получил соответственно 3 и 3+ баллов, а по латыни твердую 4.[2] Вскоре 20 мая 1850 года умирает мать Дмитрия. Будучи студентом физико-математического факультета, он интересовался и науками, проходимыми и на историко-филологическом факультете.

В этот период отношение Менделеева к учению начинает заходить за рамки понятия, определенного под словом учение. Однако в 1851 году Дмитрий серьезно заболел чахоткой и в 1853 слег. Он лежал в клинике педагогического института. Однажды, совершая обход и решив, что Менделеев уже уснул, главный лекарь сказал директору, что этот уже не поднимется. Вот так приговорили врачи гениального ученого к ранней смерти, но Дмитрий Иванович оказался очень сильным волей человеком. Впоследствии Менделеев обращался за помощью к придворному медику Здекауру. Врач посоветовал больному уехать на юг и показаться Пирогову. Великий врач, осмотрев пациента, говорит о долгой жизни Дмитрия Ивановича.

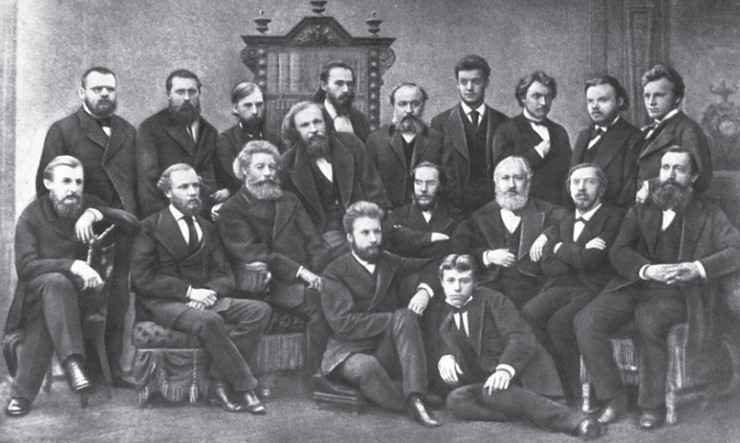

В 1859г., защитив диссертацию, он уезжает за границу в двухгодичную научную командировку в Гейдельберг (Германия). В Гейдельберге Дмитрий Иванович работал у выдающихся физико-химиков того времени Бунзена и Кирхгофа, провёл исследование над капиллярностью, расширением жидкостей и температурой абсолютного кипения. Там он впервые установил существование критической температуры кипения жидкостей. За границей Д. И. Менделеев напечатал несколько выполненных им лабораторных исследований и познакомился с рядом крупных иностранных учёных. Однако в Гейдельбергской лаборатории, где молодому ученому было выделено место, работать было практически невозможно. Кругом толпились студенты, не хватало посуды, реактивов. Менделеев принимает решение отправиться в Париж, но и там не получает того, что хочет. Тогда он возвращается в Гейдельберг, где продолжает работать на съемной квартире. Именно здесь Дмитрий Иванович находит лучших друзей Иван Сеченов, Александр Бородин, Дмитрий Менделеев, настолько известны нам их имена сегодня, однако в то время это была небольшая группа малоизвестных ученых, имеющих общие интересы, в частности химия. Друзья помогали друг другу и всегда, собираясь за чаем, делились интересными наблюдениями. Чуть позже, когда к ним присоединился Мечников, они дали клятву, что, если кому-нибудь из них в жизни будет тяжело, все соберутся, что бы прийти на помощь. Эту клятву каждый из них сдержал.

По возвращении в Петербург Менделеев погрузился в кипучую педагогическую, исследовательскую и литературную работу; написал учебник органической химии и перевод «Химической технологии» Вагнера. В 1865 г. Д.М. Менделеев купил в Клинком уезде Московской губернии небольшое имение — село Боблово (около 380 десятин земли), организовал там научное применение удобрений, техники, рациональных систем землепользования и за пять лет удвоил урожаи зерновых. Он был одним из первых, кто предложил денежное поощрение труда (это, по его мнению, должно было повысить заинтересованность крестьян в качестве их работы для повышения урожайности). В конечном итоге, это оказывалось выгодно и помещику [Д.И.Менделееву] и крестьянам, так как от качества их работы зависело количество денежных средств, на которые они могли рассчитывать. Можно предположить, что это было одна из первых систем денежного поощрения (заработной платы). Сегодня вся система строится именно на том, что каждый получает лишь то, сколько он реально заработал, в отличие, например, от административных систем (коммунизм, социализм). Д.И. Менделеев отстаивает идею о том, что равенство в нищете не ведет к прогрессу, а справедливая дифференциация доходов служит хорошим стимулом к производительному труду и предпринимательству.[3] В 1989 г. эти идеи получили широкую известность в нашей стране в виде ставшей крылатой фразы о том, что лучше жить по-разному, но хорошо, чем всем одинаково плохо. В конце концов, общество пришло к осознанию неэффективности социализма, как политической системы, и мы снова убеждаемся, что высказанные Менделеевым, в данном вопросе, предположения оказались абсолютно верны.

В 1866 г. выходит работа Д. И. Менделеева «Об организации сельскохозяйственных опытов при Вольном Экономическом обществе». За ней последовали: «Об обществе для содействия сельскохозяйственному труду» (1870), «Отчет о сельскохозяйственных опытах 1867-1869 гг.» (1872), «Мысли о сельском хозяйстве» (1899), «О сельскохозяйственных мелиорациях» (1902), «О мелиорационных работах» (1904).

Применяемые Менделеевым удобрения, предназначенные для повышения урожайности, вскоре получили широкое распространение в России. Это позволило даже в тяжелые годы добиваться пусть и не самых высоких, но стабильных урожаев в сельском хозяйстве, в чем можно убедиться на примере урожая ржи и ячменя. В среднем в 1860-1900 г.г. зерновых собирали 40,4 ц/га, а в 1900-30г.г. 63,7 ц/га. Сегодня минеральные удобрения применяются практически повсеместно. Они очень эффективны при повышении урожайности на полях, потомствах животных и т.д. Через некоторое время Менделеев вновь переезжает в Петербург. Мысль о химическом сродстве элементов, которая пришла еще в годы студенчества, опять волновала его. Он был абсолютно твердо убежден, что непременно должен существовать некий закон, который определяет сродство или различие элементов, населяющих мир. В то время химики открыли 64 элемента, знали их атомные веса, так что уже был материал для работы. Не было только человека, который сумел бы скомпоновать их в единую структуру. К тому времени многие ученые-исследователи пытались найти эту важнейшую связь, однако каждый из них пытался не найти единую систему, а подогнать данные элементы под какую-либо систему. Менделеев смотрел в самую суть явлений и не пытался искать какую-то внешнюю связь, объединяющую все элементы в фундаменте мироздания. Он пытался понять, что их связывает и что определяет их свойства. Менделеев расположил элементы по возрастанию их атомного веса и стал нащупывать закономерность между атомным весом и другими химическими свойствами элементов. Он пытался понять способность элементов присоединять к себе атомы сородичей или отдавать свои. Он вооружился ворохом визитных карточек и написал на одной стороне название элемента, а на другой его атомный вес и формулы его некоторых важнейших соединений. Снова и снова он перекладывал эти карточки, укладывая их по свойствам элементов, часами сидел, склонившись над своим столом, снова и снова вглядываясь в записи, и ощущал, как начинала кружиться от напряжения голова, а глаза застилала дрожащая пелена [4]. Существует мнение, что во сне к нему пришло озарение, как и в каком порядке надо разложить карточки, чтобы все легло по своим местам, по закону природы. Но эта была справедливая благодарность за те усилия, которые он приложил. Ничего не возникает просто так. Ученые-медики давно доказали, что возможности нашего мозга намного больше, нежели мы представляем, возможно даже отдыхая телом, Дмитрий Иванович не переставал думать над тем великим открытием, которое предстояло ему сделать.

Итак, в 1869 году Дмитрий Иванович открыл периодический закон, выпустив свой знаменитый труд «Основы химии». Но самое интересное было впереди, созданная система позволила Менделееву сделать вывод о существовании еще не открытых, в то время, элементов. Более того, Дмитрий Иванович точно предсказал их вес и свойства. Однажды осенью 1875 года Менделеев, просматривая доклады Парижской академии наук, обратил внимание на сообщение Лекока де Буабодрана об открытии нового элемента, названного им галлием. Но французский исследователь указал удельный вес галлия 4,7, а по вычислениям Менделеева у эка-алюминия получалось 5,9. Менделеев, узнав о свойствах галлия, решил написать учёному, попросив в письме более точно определить удельный вес галлия, так как предположил, что это не что иное, как предсказанный им ещё в 1869 году эка-алюминий. И действительно, более точные определения дали значение 5,94. Это событие сделало имя Менделеева известным в научных кругах[5]. Работая над периодическим законом, Дмитрий Иванович не оставлял и другие свои труды. В частности, он был инициатором создания комиссии по рассмотрению медиумских явлений. Так как в 1975 году это новое направление (спиритизм) завлекло буквально всю интеллигенцию. 21 марта 1876 года комиссия вынесла свое решение: Спиритические явления происходит от бессознательных движений и сознательного обмана, а спиритическое явление есть суеверие. Однако, к изумлению, общественное мнение буквально восстало против подобного вердикта.

В 70 – 90-ых годах Д.И. Менделеев так же изучал нефтяные, каменноугольные и железные месторождения России и Пенсильванские нефтяные залежи в Америке. Позднее он посвятил книгу, где подробно описал свое путешествие. На основании своих поездок и детального изучения сырьевой и топливной базы России он опубликовал ряд технико-экономических исследований и статей о необходимости подъёма отечественной каменноугольной, нефтяной и металлургической промышленности, намечая многочисленные и смелые мероприятия скорейшей реализации своих проектов[6]. Во второй половине 1880-х гг. кризисные явления обозначились в нефтяной промышленности. Они были связаны с перепроизводством нефти, поэтому Менделеев предложил принять меры к ее более широкой утилизации. Вместо использования только 25% сырья на изготовление керосина и сжигания остальной массы как простого топлива он предлагал организовать дальнейшую переработку нефти для получения ценных продуктов.

Ему пришлось немало сил потратить на опровержение ложных слухов об истощении запасов нефти в районе Баку, на борьбу против введения налога на нефть и за сооружение транскавказского нефтепровода. Развитие буржуазии и промышленности создало потребность в изучении и расширении сырьевой базы растущих отраслей промышленности, в научной разработке новых технологий. Правительство и промышленники обратились за помощью к науке. Профессора высших технических учебных заведений, представители общества, разрабатывающие экономические вопросы, приглашались участвовать в работе торгово-промышленных съездов, промышленных и торговых выставок (в том числе за рубежом), получали прямые предложения заняться промышленным производством [7].

Трудно сегодня представить нашу жизнь без нефти и газа. На мировом рынке сбыта продукции нефтегазовой отрасли России является крупнейшим поставщиком. Огромные нефте- и газопроводы протянуты на сотни тысяч километров в разные страны мира. А ведь впервые похожая идея создания такого способа транспортировки ценного сырья так же появилась у Дмитрия Ивановича Менделеева во время его двадцатидневного пребывания на Апшероне в 1865 году. В то время нефть доставлялась от промыслов Балахан в бурдюках и бочках, перевозимых на арбах и вьючным способом. При этом перевозка нефти обходилась намного дороже её добычи. Именно поэтому В.А. Кокорев, владелец нефтедобывающих заводов в Баку, в 1863г. пригласил Дмитрия Ивановича, служившего тогда доцентом в Санкт-Петербургском университете, осмотреть всё дело и решить: как можно сделать дело выгодным или закрыть завод. «Тогда я в августе 1863 и был первый раз в Баку. С этого и началось моё знакомство с нефтяным делом» [8].

Можно предположить, что существовало и ещё одно обстоятельство, подтолкнувшее Дмитрия Менделеева к поездке на Апшеронский полуостров. Вечером 1 августа 1863 г. на улицах Санкт-Петербурга зажгли три тысячи уличных фонарей, использовавших в качестве осветительного материала американский керосин. Это обстоятельство очень возмущало великого ученого. И, как и многое другое, получило отражение в его трудах. Причем керосин, который в последующие годы производила Россия, ценился выше всех аналогов. И этим наша страна так же обязана этому гениальному человеку.

Дальнейшее развитие нефтепроводов как средства транспортировки было очень стремительным и на сегодняшний день существует масса дополнительных возможностей. Трубопроводы оборудованы по последнему слову техники. Но всё-таки, именно Дмитрий Иванович Менделеев положил начало трубопроводному строительству.

Много места в его жизни занимали проблемы в промышленной отрасли. По мнению Менделеева, промышленность – это то, на чём должна строиться экономика, именно она является одной из самых важных отраслей народного хозяйства. В подтверждение своих догадок об общих численных закономерностях экономического и социального прогресса Дмитрий Иванович отобрал и сопоставил данные с двадцати стран. Согласно этим данным, видно, что на 38.1 млн. жителей Франции заработками занято 14.6 млн. человек и, следовательно, на одного зарабатывающего приходится, в среднем, 2,6 жителя. Аналогичная и немецкая перепись показывает, что на одного зарабатывающего приходится 2,5 жителя и т.д.[9]

Далее, сделав собственную выборку из отчётов о переписях Соединенных Штатов за 1890 год, Менделеев сравнивает количество жителей и производительность фабрик и заводов 8 крупнейших городов Америки. Из его расчетов выясняется, что фабрично-заводской заработок в этих городах кормит более 60% жителей этих городов. Остальные же 40% городских жителей за вычетом перевозчиков, торговцев, прислуги, очевидно, составляют интеллигенция и служащие. Иными словами, чем выше уровень развития промышленного производства, тем больше людей высвобождается для создания культурного наследия страны. Менделеев показывает, что в странах, где промышленность развита, ниже уровень смертности и выше уровень жизни. И именно эти выводы послужили основой его взглядов на развитие экономики России.

В работе 1900 году в своей работе «Учение о промышленности. Вступление в библиотеку промышленных знаний» Д. И. Менделеев среди прочих вопросов тщательно рассмотрел перспективы развития России, вытекающие из ее срединного положения на евразийском континенте, протяженности и промежуточного экономического развития между Европой и Азией.

Менделеева можно назвать трубадуром российской индустриализации, при котором государство должно было бы координировать и направлять экономическую деятельность предпринимателей, обеспечивая тем самым «общее благо развития», разрешая неизбежные противоречия между товаропроизводителями.

Он верил в природу человека и утверждал, что если народ владеет знаниями, имеет землю, трудолюбив, бережлив и способен к размножению, его развитие может идти необыкновенно быстро.

Очень много занимался Менделеев исследованиями газов. А в 1887 году Дмитрий Иванович, несмотря на риск, поднялся на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения, без специалиста-пилота, так как из-за дождя шар намок и не мог поднять двух пассажиров. За проявленную смелость ему была вручена медаль Французского общества воздухоплавания.[10]

В 1887 году в России начался пересмотр таможенного тарифа. Благодаря докладу Дмитрия Ивановича новый таможенный тариф России удалось ввести в действие с 1 июля 1891 года. Его «Толковый тариф» на долгие годы стал основой русской таможенной политики. В книге приводятся конкретные проекты возможных преобразований, которые в итоге должны были улучшить экономическое состояние России. В ней Менделеев дал экономическое обоснование принятым ставкам таможенного обложения по отдельным видам товаров, последовательно пройдя по всем статьям документа.

Главное место в этой книге занимают взгляды Менделеева на предстоящие задачи изменения внутреннего быта России. Не технические подробности отдельных производств, а экономические условия их развития в России и их связь с новым таможенным тарифом.

Доказывая историческую необходимость индустриализации в нашей стране, Менделеев указывает на таможенный тариф как на одну из мер поддержки отечественной промышленности: «Без первоначального покровительства, конечно, нельзя ждать даже того, чтобы на внутренних рынках свои заводы могли соперничать с готовыми уже западными заводами. А когда заводы вырастут, можно действовать и на английский манер, проповедуя свободную торговлю». Однако ученый выступает против покровительства отдельным лицам и предприятиям, что, по его мнению, «возбуждает не предприимчивость, а искательство».

Годы, прошедшие после принятия тарифа 1891 г., по мнению Менделеева, показали правильность избранного курса в таможенной политике: тариф не уменьшил ввоза, таможенные доходы возросли, а вместе с ними возросли и общие доходы государства.

В течение зимы и лета 1888 г. Менделеев по предложению министра государственных имуществ М. Н. Островского трижды побывал в Донбассе, ознакомился с состоянием дел на основных месторождениях, посетил много шахт и заводов. Дело в том, что начавшаяся в 1880-х гг. подъема металлургии на Юге России, обусловленный отчасти созданием там развитой сети железных дорог, связывавшей центр с крупными морскими портами. Увеличение таможенных тарифов должно было способствовать дальнейшему развитию промышленности в этом регионе, но было одно существенное затруднение — топливо. В это время Донбасс испытывал кризис сбыта, в результате чего многие шахты закрылись. Хороший урожай 1887г. вызвал потребность в угле для перевозки зерна, но угля не хватало, цена его резко возросла, сделав конкурентоспособным английский уголь (притом, что последний облагался высокой таможенной пошлиной).

Необходимо было как можно скорее переориентировать приморские промышленные районы Юга России на потребление донецкого угля.

Для быстрейшего выхода из кризиса, в котором пребывала донецкая каменноугольная промышленность, Дмитрий Иванович предложил правительству осуществить несколько специальных мер.

— установить благоприятный железнодорожный тариф на каменный уголь;

— упорядочить движение угля по железной дороге (в частности: увеличить подвижной состав путем его переброски с северных дорог; повысить в 2 раза скорость товарных поездов; резко сократить сроки загрузки и выгрузки вагонов угля и срок передачи вагонов с одной дороги на другую). Очень важно было изменить систему распределения вагонов, сложившуюся в интересах крупных горнопромышленников и разорявшую мелких шахтовладельцев;

— организовать и поощрять вывоз угля водными путями (использовать Донец и Дон, сделав Донец судоходным, создать здесь же на юге железное судостроение).[12]

Даже частичное осуществление предложенных Менделеевым мер, наряду с системой дифференцированных таможенных пошлин и льготного железнодорожного тарифа, в чем так же была немалая заслуга Дмитрия Ивановича, практически избавило Донбасс от иностранной конкуренции и способствовало заметному росту добычи там угля.

В настоящее время у России есть еще одно “черное золото”, которое в последнее время незаслуженно недооценивают и которое может потянуть за собой почти всю отечественную экономику. Это хорошо и давно известное топливо — уголь.

Добыча газа в последние годы практически не растет в отличие от объемов, которые мы обязаны поставить за рубеж по экспортным контрактам. Прогнозируемый дефицит газа уже через 3—4 года может составить от 30 до 100 млрд. кубометров. А через 10—12 лет он может увеличиться кратно. Ведь газа и внутри страны требуется все больше и больше. Если, к примеру, энергетики в 2006 году купили для выработки электроэнергии 157,5 млрд. кубов, то к 2020 году им надо будет уже не менее 213 млрд. На 22% больше, чем сейчас.

Между тем, газа в нашей богатой на сырье стране не так уж и много. По последним данным, запасы “Газпрома” составляют 30 трлн. кубометров. При нынешних темпах добычи нашим газовым монополистом (550 млрд. кубов в 2006 году) его хватит менее чем на 60 лет. Надо еще учесть, что с выработкой месторождения себестоимость добычи только растет. А, по оценкам Минпромэнерго, в России все нефтегазоносные провинции уже выявлены.

А вот с углем картина совершенно противоположная. Начнем с того, что Россия обладает вторыми по величине запасами этого ископаемого в мире (на первом месте — США). Как следует из доклада Минпромэнерго, запасы угля по состоянию на 01.01.2006 г. составляют 192,3 млрд. тонн, из них 43,6% — каменные угли, 3,5 — антрациты и 52,9% — бурые угли. Около 100 млрд. тонн энергетически высококалорийного каменного угля, который дает минимальное загрязнение окружающей среды, при нынешней добыче в 300 млн. тонн в год способно обеспечивать страну в течение как минимум 340—350 лет. А освоение новых месторождений по сравнению, к примеру, с газовыми требует в 6—8 раз меньших инвестиций. При этом если газовые месторождения не только осваиваются, но и эксплуатируются преимущественно вахтовым методом, то рядом практически со всеми угольными месторождениями уже есть вся готовая инфраструктура: от горняцких городов до железных дорог и линий электропередачи.

В 1890 году Менделеев помимо химии, обращается к экономическим и государственным вопросам. Он был назначен членом Совета торговли и мануфактур, публикует работу «Современное состояние нефтяной промышленности России».

На протяжении всей жизни Менделеев был ярым сторонником идей студентов. И вследствие конфликта с министром народного просвещения графом Деляновым, (в котором Менделеев принял сторону студентов) после 23 лет преподавания в Петербургском университете, Дмитрий Иванович был вынужден уйти. Он не сдался. Он еще много работал.

Одним из предметов его изучения в это время была монополизация экономического сектора. И вновь этот гениальный человек приходит к выводам, которые были в полном объеме сознаны лишь после краха административно-плановой системы и кризиса социализма. В то время как в Америке уже появились первые антимонопольные законы. Д.И. Менделеев был одним из первых русских экономистов обративших особое внимание на эту проблему. Он реально предвидел последствия монопольной политики и старался предотвратить полную монополизацию страны. И в вечной борьбе крупных предпринимателей с мелкими Менделеев всегда был на стороне последних. Он предлагает организацию льготного кредитования промышленных начинаний поддержкой малого предпринимательства и организацию мер, ограничивающих полный контроль рынка сбыта одной компанией. «Я, со своей стороны, всегда буду стоять за эту борьбу крупных с мелкими и примкну к последним, потому что смотрю на них как на истинный регулятор русских промышленных дел…» [13]

В 1898г. Дмитрий Иванович был назначен хранителем Главной палаты мер и весов. Несмотря на преклонный возраст, он начал активную и разностороннюю работу в этой новой области, сделал несколько открытий. Также, он начинает издание журнала «Временник».

5 октября 1891 года Менделеев предложил проект «Мнения о способах для поощрения мореходства и судостроения России», в то время это было очень важно, так как основная торговля, например, велась по морским путям. В этой работе он выступает против иностранного капитала и предлагает конкретные меры, способствующие развитию отечественного кораблестроения. В 1897 году адмирал Степан Осипович Макаров, который являлся другом Дмитрия Ивановича, высказал идею о путешествии к северному полюсу через ледяной покров. Менделеев с восторгом поддержал эту идею. Он разработал не только маршрут, не только маршрут, но и проект самого судна, способного своей тяжестью крушить самые толстые слои льда. Основная идея была в том, что судно должно было иметь крепкий, резко выраженной обтекаемости корпус, такие очертания позволяли бы ему свободно идти во льдах, не секрет, что сегодня большинство кораблей имеют такие очертания, что бы свободно рассекать воду и развивать большую скорость. Однако, узнав, что этот проект не был поддержан правительством и Дмитрий Иванович бросил все бумаги в огонь.

Менделеев был гениальным изобретателем: его деффенциальный барометр, один из самых точных приборов, был положен в основу высотометра. Выдвинул идею о том, что из воздуха можно получать газ, богатый кислородом. Эта идея привела к появлению кислородного дутья в металлургии. Он предвидел появление кондиционеров, и широкого применения цемента.

31 января 1865 года он с успехом защищает диссертацию «О соединении спирта с водой». По-существу, диссертация Менделеев была посвящена изучению отдельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации последних и температуры. Он пытался найти формулу, коэффициент зависимости плотности спиртоводных растворов, от изменения градусности, и приходит к выводу, что такой формулы не существует, все измерения выражаются параболой.[14]

В последние годы своей жизни Менделеев выпустил «Заветные мысли» и ряд статей, в которых он высказывался о важнейших проблемах культуры и народного хозяйства. Он много болел, перенес операцию по удалению катаракты и совершенно не страшился приближающейся кончины. Последней опубликованной и, к сожалению, незавершенной книгой крупнейшего русского экономиста XIX в. был труд «К познанию России» (1906), представляющий анализ данных переписи 1897г., и выдержавший при жизни автора 4 издания (с 1905г.). В ней содержатся многочисленные мысли Дмитрия Ивановича о путях дальнейшего развития отечественного народного хозяйства.

Библиографический список

[2] Архив Д.И. Менделеева. Автобиографические материалы. Сборник документов.1951г.

[3] Дмитрий Иванович Менделеев. Библиографический указатель трудов по вопросам народного просвещения, промышленности, сельского хозяйства и метрологии / Сост. О. П. Каменоградская и др. Л., 1973.

[4] Антонов М.Ф. «Гений русской экономической мысли», Москва, «Дуэль», 2000 г., №№ 46,48,50,

[5] Смирнов, Г.В. Тобольский гений России: в 2т / Г.В. Смирнов.-Тобольск: Тюменский региональный общественный благотворительный фонд Возрождение Тобольска, 2003.

[6] Дмитрий Иванович Менделеев. Библиографический указатель трудов по вопросам народного просвещения, промышленности, сельского хозяйства и метрологии / Сост. О. П. Каменоградская и др. Л., 1973.

[7] http://www.abitura.com/not_only/hystorical_physics/mendeleev.html Савченко, М.М./ Он мечтал о России процветающей

[8] Смирнов, Г.В. Тобольский гений России: в 2т / Г.В. Смирнов.-Тобольск: Тюменский региональный общественный благотворительный фонд Возрождение Тобольска, 2003.

[10] http://www.spbumag.nw.ru/2007/03/14.shtml Чепарухин, В.В./ Судьба и место наследия Д.И.Менделеева в России.

[11] Менделеев Д.И. «Толковый тариф; или исследование о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года». СПб.: В. Демаков 1892г.

[12] Дмитрий Иванович Менделеев. Библиографический указатель трудов по вопросам народного просвещения, промышленности, сельского хозяйства и метрологии / Сост. О. П. Каменоградская и др. Л., 1973.

[13] Чубук И.Ф. Проблемы экономического развития России в произведениях Менделеева // История русской экономической мысли. Т. 2.4. 1. М.: Соц-экгиз, 1959. с. 179-181.

[14] Смирнов, Г.В. Тобольский гений России: в 2т / Г.В. Смирнов.-Тобольск: Тюменский региональный общественный благотворительный фонд Возрождение Тобольска, 2003.

При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»