Сомкнутость крон как определить

Сомкнутость крон как определить

Полнота насаждения

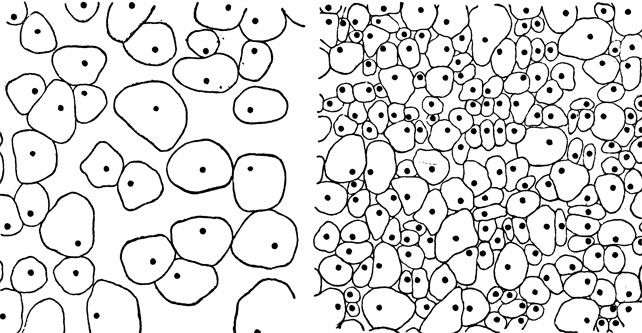

Полнотою насаждения называется степень сомкнутости крон деревьев. Полог насаждения считается сомкнутым, если кроны соседних деревьев соприкасаются в наиболее широких своих частях (рис. 25). Сомкнутость крон определяется в десятых долях единицы. При вполне сомкнутом пологе просветы неба едва видны, и тогда полнота выражается единицей. Если просветы неба составляют от общей площади полога 0,2, то полнота насаждения составляет 0,8. В неполных насаждениях деревья широкослойны и суковаты, а почва зарастает травой. Если кроны деревьев заходят одна в другую, что бывает редко, то полнота насаждений превышает единицу.

В полном насаждении получается наибольшее количество стволовой древесины. Если древостой чрезмерно густ, то рост деревьев в высоту и толщину замедляется, происходит сильное их отмирание, и запас древесины на гектаре уменьшается. В редком древостое высота деревьев также незначительна, но прирост стволов в толщину бывает больший и сучья развиваются сильнее; в результате запас древесины получается также невысокий и с низкими техническими качествами древесины.

Определение полноты насаждения по сомкнутости полога зависит от древесной породы: чем порода теневыносливее, тем гуще полог. Следовательно, полог насаждения из сосны менее сомкнут, нежели полог ельника; а полог березняка реже, нежели полог дубового насаждения. На сомкнутость крон оказывает влияние возраст насаждения: полог старых насаждений более разрежен, нежели полог молодняков. Таким образом, одна и та же полнота насаждений, в зависимости от возраста, может быть принята при различной сомкнутости крон. На сомкнутость полога оказывает влияние ветер: раскачивая вершины деревьев, он обивает их кроны и разреживает полог. Деревья раскачиваются тем сильнее, чем больше высота насаждения; следовательно, чем старше насаждение, тем сильнее влияние на него ветра. На сомкнутость крон влияет вырубка деревьев. В насаждении, где часть деревьев вырублена, кроны разрастаются, и при определении полноты получается некоторая погрешность.

Рис. 25. Сомкнутость крон в редком и густом 35-летнем сосновом насаждении

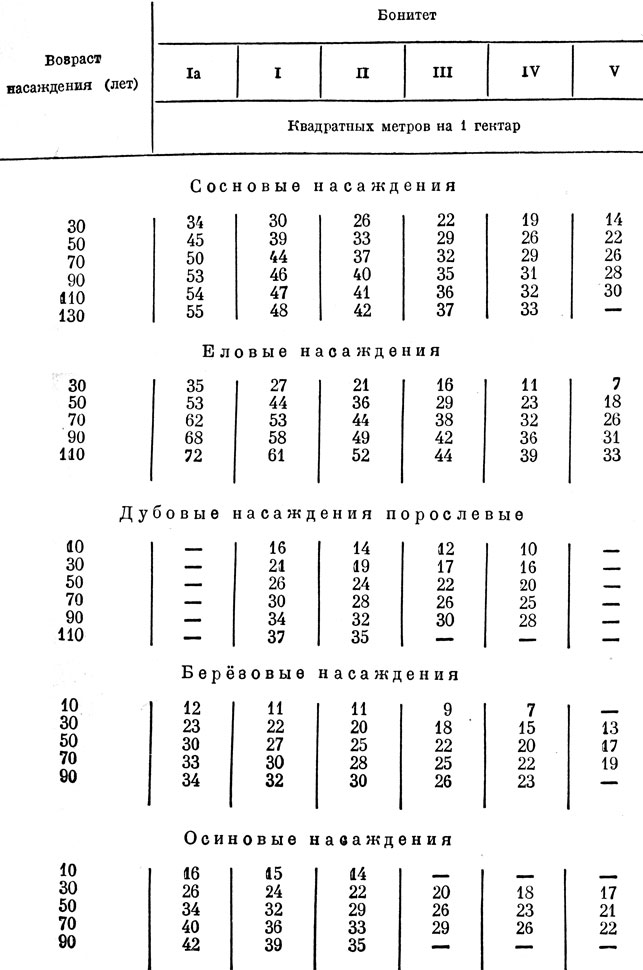

Для точного определения полноты насаждения пользуются площадью сечения стволов на 1 га на высоте 130 см от земли. При этом полнота выражается как отношение площади сечения стволов данного насаждения к площади сечения стволов полного насаждения, принимаемого за образец. Такие данные приводятся в опытных таблицах хода роста насаждений и представляются в следующих величинах (табл. 1).

Таблица 1. Площадь сечений стволов полных насаждений

Так, если площадь сечений стволов данного соснового 90-летнего насаждения второго бонитета составляет на 1 га 32 кв. м, а соответствующая площадь сечения стволов полного насаждения по таблицам равна 40 кв. м, то искомая полнота составляет 32:40, т. е. 0,8.

Полнота имеет важное лесохозяйственное значение, так как от неё зависят запас и качество древесины в насаждении.

Описание древесного и кустарникового ярусов

После заполнения шапки бланка (общих сведений о биотопе) следует собственно описание древесного и кустарникового ярусов.

Сомкнутость крон

Сомкнутость, обилие и прочие подобные величины в геоботанике обычно оценивают одним из трех показателей: в процентах (от 0 до 100), в баллах (от 1 до 5 или до 10) и в долях от единицы (от 0,1 до 1), что в, общем-то, одно и то же.

После оценки видового состава и сомкнутости крон древесного яруса переходят к оценке аналогичных параметров для подроста и подлеска*.

Формула древостоя

Долю различных деревьев определяют по соотношению стволов. С биоценотической точки зрения это не совсем правильно, т.к. различные деревья могут иметь разные по «объему» кроны и формула, составленная по соотношению стволов не всегда отражает биоценотическое значение каждой из пород деревьев в лесу. Поэтому, в тех случаях, когда это принципиально важно, например при проведении исследования связей численности лесных кронных животных (насекомых или птиц) с их кормовой базой (растительностью), можно порекомендовать отклонение от существующего стандарта и определение соотношения древесных пород по соотношению объемов крон, а не стволов.

Примеры формул для полога спелого древостоя:

3) Формула 10Е+Б означает, что в древостое кроме ели имеется незначительная примесь берёзы.

| Древесный и кустарниковый ярусы | Сомкнутость | Формула древостоя |

| Спелый и приспевающий древостой | 0,8 | 6Е2С2Б |

| Подрост | 0,3 | 10Е |

| Подлесок | 0,1 | 5Кр 5Лщ +М |

Отличие формулы древостоя от значений сомкнутости в том, что в формуле каждому виду растений соответствует показатель доли его численности относительно других видов сообщества, а показатели сомкнутости отражают как-бы «абсолютные» значения «численности» растений. Так, в частности, можно представить ситуацию, когда два биоценоза с одинаковыми формулами древостоев могут быть совершенно различными по внешним признакам (количеству стволов на единицу площади, размерам их крон, ярусному составу, разреженности, бонитету и т.п.). Кроме этого, отличие формулы от сомкнутости в том, что в формулу включаются все без исключения виды древесных и кустарниковых растений, даже редкие и единично встречающиеся, в то время как при оценке сомкнутости эти виды не учитываются вовсе, как несущественные в общем пространстве крон (т.к. практически невозможно оценить количественно сомкнутость крон далеко стоящих друг от друга деревьев или единичных экземпляров).

Учитывая целесообразность оценки сомкнутости крон и формул для каждого из пологов леса в отдельности, запись в бланке описания (см. в конце) может, например, выглядеть следующим образом (см. табл. внизу).

Эта запись означает: в описываемом лесу густой сомкнутый полог спелых и приспевающих деревьев. 80% пространства в верхней части леса занята кронами. При этом преобладает ель, меньше и в равном количестве встречаются сосна и береза. В лесу довольно густой подрост ели (идет интенсивное возобновление). Подлесок разреженный и состоит из крушины и лещины в примерно равном соотношении с отдельными вкраплениями малины.

Дополнительная информация

В описание древесного и кустарникового ярусов включаются также такие важные сведения об их строении как диаметр стволов (D 1,3), высота древостоя (Нд), высота прикрепления крон (Н кр) и возраст растений.

Диаметр стволов измеряется у нескольких типичных для данного леса деревьев на высоте груди (

1,3 м) с рассчетом затем среднего значения. При необходимости можно отмечать также минимальные и максимальные значения для каждого полога.

D = L / р

Измерение высоты проводится обычно одним из четырех способов: 1) на глаз (что требует большого опыта), 2) путем измерения рулеткой или метром одного из упавших деревьев данного полога, 3) путем подсчета «человечков» и 4) измерения тени.

Возраст подлеска также определяется по годовым кольцам на примере одного спиленного или срубленного растения.

При необходимости, например, при проведении сложных биоценотических исследований, все вышеперечисленные показатели (сомкнутость крон, диаметр стволов, высоту растений, высоту прикрепления крон и возраст) можно определять для каждого из видов древесного и кустарникового ярусов в отдельности. Возможности и место для занесения этих данных в стандартный бланк описания имеются.

Сомкнутость крон как определить

МЕТОДИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Простейшая методика геоботанического описания леса

А.С. Боголюбов,

А.Б. Панков

По нашему мнению, лучшее естественнонаучное, экологическое образование дети могут получить только в полевой обстановке. В этом мы полностью солидарны с Ассоциацией «Экосистема», полевой учебный Центр которой расположен в ближайших окрестностях Москвы. Одну из методичек Ассоциации мы здесь и приводим. С условиями получения других методичек «Экосистемы» вы можете ознакомиться на следующей странице.

В настоящее время геоботаниками используется

несколько методик проведения геоботанических описаний растительности, предназначенных для различных целей. Так, различаются между собой методики описания луговых и лесных сообществ, методики описаний с природоохранными и лесохозяйственными целями, методики описаний при исследованиях сукцессионных смен растительности и т.п. В конце концов, различаются между собой методики геоботанических описаний, разработанные различными школами (направлениями) в геоботанике и в разных странах.

В данном методическом пособии изложена простейшая методика, позволяющая стандартизировать процедуру описания, с тем, чтобы данные описаний, сделанных разными авторами и в различных типах биоценозов, были сравнимы. Следует иметь в виду при этом, что данная методика является сильно упрощенной и может быть рекомендована только при проведении исследований, где ботанические описания не являются основными, а также при проведении рекогносцировочных комплексных исследований.

Данная методика предлагается также для ее использования в учебных целях с юными геоботаниками.

Подробные («профессиональные») методики геоботанических исследований изложены в методических пособиях данной серии «Методы геоботанических исследований» и «Методика геоботанического картографирования и профилирования».

Материалы

и оборудование

При проведении простейшего геоботанического описания Вам понадобятся:

— бланк описания (см. образец в конце);

— простой карандаш или ручка; предпочтительнее пользоваться простым карандашом, т.к. текст, написанный карандашом, не размывается водой, что немаловажно в полевых условиях;

Может также потребоваться полиэтиленовый пакет или гербарная папка для сбора неизвестных растений. Для сбора мхов потребуются бумажные пакетики.

Техника геоботанического описания

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ОПИСАНИЯ УЧАСТКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Заполнение шапки бланка

Сначала необходимо внести в бланк общие данные об описании и месте его проведения: дата, автор, номер описания.

Название сообщества (по доминантам основных ярусов). Название сообщества формируется из названий доминирующих видов (или экологических групп) растений в каждом из ярусов фитоценоза. При этом названия видов в пределах каждого яруса перечисляются в порядке возрастания их относительной численности.

Леса с наличием развитого мохово-лишайникового покрова обычно подразделяют на три типа, соответствующие преобладающим экологическим группам этого яруса: беломошные (с покровом из лишайников), долгомошные (с покровом из сфагнумов и политрихумов) и зеленомошные.

Описание древесного и кустарникового ярусов

После заполнения шапки бланка (общих сведений о биотопе) следует собственно описание древесного и кустарникового ярусов.

Сомкнутость, обилие и прочие подобные величины в геоботанике обычно оценивают одним из трех показателей: в процентах (от 0 до 100), в баллах (от 1 до 5 или до 10) и в долях от единицы (от 0,1 до 1), что в, общем-то, одно и то же.

После оценки видового состава и сомкнутости крон древесного яруса переходят к оценке аналогичных параметров для подроста и подлеска*.

Для того, чтобы научиться делать это, проще всего опять же мысленно представить, что кроме оцениваемого в данный момент яруса или полога в лесу больше нет других ярусов и пологов и постараться оценить сомкнутость крон именно этого одного яруса. Затем следует перейти к следующему ярусу и т.д. Следует при этом учитывать, что в сложных многоярусных лесах суммарная сомкнутость крон различных ярусов может быть больше единицы (за счет перекрывания крон в разных ярусах).

В лесной геоботанике (исторически «выросшей» из лесоведения) долю различных деревьев определяют по соотношению стволов. С биоценотической точки зрения это не совсем правильно, т.к. различные деревья могут иметь разные по «объему» кроны и формула, составленная по соотношению стволов не всегда отражает биоценотическое значение каждой из пород деревьев в лесу. Поэтому, в тех случаях, когда это принципиально важно, например при проведении исследования связей численности лесных кронных животных (насекомых или птиц) с их кормовой базой (растительностью), можно порекомендовать отклонение от существующего стандарта и определение соотношения древесных пород по соотношению объемов крон, а не стволов.

Примеры формул для полога спелого древостоя:

3) Формула 10Е+Б означает, что в древостое кроме ели имеется незначительная примесь берёзы.

Древесный и кустарниковый ярусы

Спелый и приспевающий древостой

Отличие формулы древостоя от значений сомкнутости в том, что в формуле каждому виду растений соответствует показатель доли его численности относительно других видов сообщества, а показатели сомкнутости отражают как-бы «абсолютные» значения «численности» растений. Так, в частности, можно представить ситуацию, когда два биоценоза с одинаковыми формулами древостоев могут быть совершенно различными по внешним признакам (количеству стволов на единицу площади, размерам их крон, ярусному составу, разреженности, бонитету и т.п.). Кроме этого, отличие формулы от сомкнутости в том, что в формулу включаются все без исключения виды древесных и кустарниковых растений, даже редкие и единично встречающиеся, в то время как при оценке сомкнутости эти виды не учитываются вовсе, как несущественные в общем пространстве крон (т.к. практически невозможно оценить количественно сомкнутость крон далеко стоящих друг от друга деревьев или единичных экземпляров).

Учитывая целесообразность оценки сомкнутости крон и формул для каждого из пологов леса в отдельности, запись в бланке описания (см. в конце) может, например, выглядеть следующим образом (см. табл. внизу).

Эта запись означает: в описываемом лесу густой сомкнутый полог спелых и приспевающих деревьев. 80% пространства в верхней части леса занята кронами. При этом преобладает ель, меньше и в равном количестве встречаются сосна и береза. В лесу довольно густой подрост ели (идет интенсивное возобновление). Подлесок разреженный и состоит из крушины и лещины в примерно равном соотношении с отдельными вкраплениями малины.

В описание древесного и кустарникового ярусов включаются также такие важные сведения об их строении как диаметр стволов (D 1,3), высота древостоя (Нд), высота прикрепления крон (Н кр) и возраст растений.

Диаметр стволов измеряется у нескольких типичных для данного леса деревьев на высоте груди (

1,3 м) с рассчетом затем среднего значения. При необходимости можно отмечать также минимальные и максимальные значения для каждого полога.

Измерение высоты проводится обычно одним из четырех способов: 1) на глаз (что требует большого опыта), 2) путем измерения рулеткой или метром одного из упавших деревьев данного полога, 3) путем подсчета «человечков» и 4) измерения тени.

Возраст подлеска также определяется по годовым кольцам на примере одного спиленного или срубленного растения.

При необходимости, например, при проведении сложных биоценотических исследований, все вышеперечисленные показатели (сомкнутость крон, диаметр стволов, высоту растений, высоту прикрепления крон и возраст) можно определять для каждого из видов древесного и кустарникового ярусов в отдельности. Возможности и место для занесения этих данных в стандартный бланк описания имеются.

Описание травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов

По окончании описания древесно-кустарникового яруса (после заполнения таблицы) приступают к описанию травяно-кустарничкового и мохово-лишайни- кового ярусов.

Проективное покрытие выражается в процентах и определяется для каждого вида в отдельности. При этом сумма значений проективного покрытия всех видов может быть и больше 100 (что чаще всего и бывает), в случае, если листья растений «перекрываются» (образуют несколько «пологов»). Если часть почвы остается незакрытой растениями, суммарное проективное покрытие может быть меньше ста процентов.

Точность определения проективного покрытия должна быть не менее 5 %.

При заполнении бланка в графе «травяно-кустарничковый ярус» названия растений пишут в одну колонку, или в несколько, если в одной колонке весь список не умещается. Желательно при этом, первыми в списке указывать кустарнички (черника, брусника и пр.), а затем травянистые растения в порядке убывания их численности (проективного покрытия). Редкие растения, с проективным покрытием менее 5 %, объединяют фигурной скобкой, напротив которой ставят суммарное значение их проективного покрытия. Единичные растения, также как и в случае с древесно-кустарниковым ярусом, помечают значком «ед.».

Таким же образом, как и травяно-кустарничковый ярус, описывают затем мохово-лишайниковый ярус, также указывая названия встречаемых мхов и лишайников (если они есть на почве и возможно их определение) и проективное покрытие каждого из видов.

Встречаемые во время описания неизвестные виды растений отбираются в гербарий и берутся с собой для дальнейшего определения. При этом в бланке описания им придается определенный номер (индекс), который после проведения определения заменяется на видовое название.

Проведение простейших геоботанических описаний на пробных площадях

При необходимости проведения многолетних геоботанических исследований, или при проведении комплексных экологических исследований, где вместе с растительностью изучаются, например, почвы или насекомые, птицы или млекопитающие и т.д., геоботанические описания рекомендуется проводить на постоянных пробных площадях. Преимуществом исследований на пробных площадях является более строгий подход к самому описанию, возможность повторного описания на этом же участке, а также возможность проверки и сравнения описаний, выполненных разными исследователями. Последнее особенно важно при проведении геоботанических описаний с учебными целями, когда один опытный геоботаник может обучить или контролировать проведение описаний сразу несколькими учащимися.

Заложение и разметка пробной площади

Для проведения геоботанического описания выбирается более или менее однородная территория размером (в лесу) 20х20 метров (классический вариант).

После разметки пробной площади на ней проводят стандартное описание с использованием бланка и методики описания, изложенной выше.

Бланк описания участка растительного покрова

Географическое и местное положение:

Положение в рельефе:

Описываемая площадь (м х м):

Название сообщества (по доминантам основных ярусов):

Сомкнутость крон как определить

Простейшие методики геоботанического описания фитоценозов

Это задание составлено на основе методички А.С. Боголюбова и А.Б. Панкова.

Срок приема материалов с 5 до 30 сентября 2016 г.

Такие работы основаны на методах описания и наблюдения, они не представляют большой сложности, могут выполняться группой школьников, и дают интересные и полезные результаты.

При геоботанических исследованиях основным объектом изучения является фитоценоз.

В отечественной геоботанической литературе наиболее широко используется определение, данное В.Н.Сукачевым: «Под фитоценозом (растительным сообществом) надлежит понимать всякую совокупность растений на данном участке территории, находящуюся в состоянии взаимозависимости и характеризующуюся как определенным составом и строением, так и определенным взаимоотношением со средой. «.

Фитоценоз — это не случайное собрание видов растений, а закономерная совокупность видов, приспособившихся в ходе эволюции к совместному существованию в определенных условиях внешней среды. Совокупность всех фитоценозов определенной территории называют растительностью, или растительным покровом данной территории.

Для описания фитоценозов используют следующие основные признаки:

1) видовой (флористический) состав;

3) структура — вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза;

Существование и развитие фитоценозов напрямую зависит от комплекса физико-географических факторов, в первую очередь — от особенностей рельефа, почв и почвообразующих пород данной территории. В свою очередь растения и сформированные ими фитоценозы изменяют среду своего обитания и поэтому могут быть использованы как индикаторы (особенно виды и фитоценозы с узкой экологической амплитудой) различных особенностей природных условий.

Данная методика предлагается для использования в учебных целях с юными геоботаниками.

Материалы и оборудование

При проведении простейшего геоботанического описания Вам понадобятся:

Может также потребоваться полиэтиленовый пакет или гербарная папка для сбора неизвестных растений и бумажные пакетики ( конверты) для сбора мхов.

Техника геоботанического описания

Задание 1. Заложение и разметка пробной площади.

Для проведения геоботанического описания выбирается более или менее однородная территория размером (в лесу) 20х20 метров (классический вариант).

После разметки пробной площади на ней проводят стандартное описание с использованием бланка и методики, которая будет описана далее.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ОПИСАНИЯ ФИТОЦЕНОЗА.

Заполнение шапки бланка

Сначала необходимо внести в бланк общие данные об описании и месте его проведения: дата, автор, номер описания.

Примечание. Если выбрать участки с различным уровнем антропогенной нагрузки и провести описания, то вы получите одновременно и работу по экологии – оценку уровня антропогенного воздействия.

Задание 2. Как правильно назвать описываемый фитоценоз.

Методика предполагает, что участники работы уже знают произрастающие в выбранном фитоценозе виды растений. Однако, если не все они вам известны, то сначала надо провести определение растений до вида с помощью определителей или проконсультироваться с учителем, чтобы в дальнейшем опознавать каждый вид без проблем.

Название сообщества формируется из названий доминирующих видов (или экологических групп) растений в каждом из ярусов фитоценоза. При этом названия видов в пределах каждого яруса перечисляются в порядке возрастания их относительной численности.

Леса с наличием развитого мохово-лишайникового покрова обычно подразделяют на три типа, соответствующие преобладающим экологическим группам этого яруса: беломошные (с покровом из лишайников), долгомошные (с покровом из сфагнумов и политрихумов) и зеленомошные.

Задание 3. Описание древесного и кустарникового ярусов леса.

После заполнения шапки бланка (общих сведений о биотопе) надо провести описание древесного и кустарникового ярусов.

Определение сомкнутости крон

После оценки видового состава и сомкнутости крон древесного яруса надо оценить эти показатели для подроста и подлеска.

Обратите внимание на значение этих терминов: подростом называют молодые деревья основных лесообразующих пород данного леса высотой до 1/4 основного полога (спелого и приспевающего древостоя).

Подрост выделяется как самостоятельный полог древесного яруса.

Определение формулы древостоя.

Посмотрите примеры формул для полога спелого древостоя:

Отличие формулы древостоя от показателя сомкнутости состоит в том, что в формулу включаются все без исключения виды древесных и кустарниковых растений, даже редкие и единично встречающиеся. А при оценке сомкнутости эти виды не учитываются вовсе, как несущественные в общем пространстве крон (т.к. практически невозможно оценить количественно сомкнутость крон далеко стоящих друг от друга деревьев или единичных экземпляров).

В таблице ниже приведен образец записи. Она означает: в описываемом лесу густой сомкнутый полог спелых и приспевающих деревьев. 80% пространства в верхней части леса занята кронами. При этом преобладает ель, меньше и в равном количестве встречаются сосна и береза. В лесу довольно густой подрост ели (идет интенсивное возобновление). Подлесок разреженный и состоит из крушины и лещины в примерно равном соотношении с отдельными вкраплениями малины.

По таким формулам можно сразу представить, как выглядит лес.

Проведите оценку данных показателей на пробных площадках и заполните аналогичную таблицу.

Если у вас есть время и желание, то вы можете провести дополнительные исследования для более подробного описания фитоценоза.(см. информацию ниже).

Задание 4. Определение диаметра стволов, высоты древостоя и возраста растений.

В описание древесного и кустарникового ярусов включаются также такие важные сведения об их строении как диаметр стволов (D 1,3), высота древостоя (Нд) и возраст растений.

Диаметр стволов измеряют у нескольких типичных для данного леса деревьев на высоте груди (

На рисунке показано устройство такой мерной вилки, ее можно сделать самостоятельно.

Измерение высоты проводится обычно одним из четырех способов: 1) на глаз (что требует большого опыта), 2) путем измерения рулеткой или метром одного из упавших деревьев данного полога, 3) путем подсчета «человечков» и 4) измерения тени.

Существуют и более точные приемы измерения высот с использованием эклиметра или высотомера. Подробные характеристики устройства этих приборов и проведения с их помощью измерений можно получить в руководствах, прилагаемых к отдельным моделям.

Средняя высота породы в конкретном фитоценозе определяется как среднее арифметическое нескольких стволов со средним диаметром.

Возраст растений определять надежнее всего по годовым кольцам спиленных деревьев, которые при желании можно найти практически в любом лесу. Кольца следует считать как можно ближе к основанию дерева. Можно также воспользоваться свежим пнем, если таковые в лесу имеются. Ни в коем случае ( даже ради науки) не следует самим рубить дерево. Постарайтесь найти пни соответствующего диаметра. Если лес был посажен, то можно узнать, когда это происходило и определить примерный возраст деревьев.

Задание 5. Описание травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов в лесу или травяного яруса на лугу.

Размеры пробных площадок в фитоценозах с травянистой растительностью обычно составляют 10м х 10 м, а на верховых болотах иногда всего несколько м2.

Характеристику травяно-кустарничкового яруса в лесу и на болоте или травяного на лугу также начинают с определения общего проективного покрытия. В данном случае визуально учитывается отношение проекций растений (за вычетом просветов между листьями и ветвями) к общей площади, принимаемой за 100%. Точность учета проективного покрытия может быть значительно увеличена путем дробления пробной площади на более мелкие участки: в каждом полученном квадрате покрытие учитывается отдельно, а затем определяется среднее значение.

Эталоны градаций проективного покрытия (в %) травостоя, рассматриваемого в сетку Раменского

При заполнении бланка в графе «травяно-кустарничковый ярус» названия растений пишут в одну колонку, или в несколько, если в одной колонке весь список не умещается. Желательно при этом, первыми в списке указывать кустарнички (черника, брусника и пр.), а затем травянистые растения в порядке убывания их численности (проективного покрытия). Редкие растения, с проективным покрытием менее 5 %, объединяют фигурной скобкой, напротив которой ставят суммарное значение их проективного покрытия. Единичные растения, также как и в случае с древесно-кустарниковым ярусом, помечают значком «ед.».

Таким же образом, как и травяно-кустарничковый ярус, описывают затем мохово-лишайниковый ярус, также указывая названия встречаемых мхов и лишайников (если они есть на почве и возможно их определение) и проективное покрытие каждого из видов.

Встречаемые во время описания неизвестные виды растений отбираются в гербарий и берутся с собой для дальнейшего определения. При этом в бланке описания им придается определенный номер (индекс), который после проведения определения заменяется на видовое название.

После выполнения общей характеристики травяного покрова фитоценоза переходят к выявлению флористического состава пробной площади и характеристике каждого вида растений. Составление списка видов лучше всего начинать с одного угла площадки, записывая сначала все растения, попадающие в поле зрения. Далее, медленно передвигаясь по сторонам квадрата, список дополняют новыми видами и только после этого пересекают пробную площадь по диагонали. Следует очень внимательно просматривать травостой, поскольку с высоты человеческого роста удается разглядеть далеко не все растения. Многие из них, более мелкие, хорошо скрыты под листьями и стеблями крупных трав и обнаружить их возможно лишь при раздвигании травостоя руками и осмотре самых скрытых уголков.

После того, как составление списка видов в целом завершено, можно заняться их отнесением к тому или иному подъярусу. В некоторых случаях выделение ярусной структуры травянистого покрова представляет собой достаточно трудное дело, и тогда можно ограничиться только указанием высоты растений и верхнего уровня наиболее густой фитомассы. В случаях же, когда отдельные ярусы хорошо дифференцированы друг от друга, их нумеруют от высшего к низшему и для каждого указывают господствующие виды и высоты развития.

Степень участия отдельных видов в травостое определяется методами учета их относительного обилия. Наиболее распространенным из таких методов является использование шкалы Друде (табл. 1), в которой различные степени обилия обозначаются баллами на основе величин наименьших расстояний между особями вида и их встречаемости.

ТАБЛИЦА 1. Шкала оценок обилия по Друде (с дополнениями А.А. Уранова)

Обозначение обилия по Друде Характеристика обилия Среднее наименьшее расстояние между особями (счетными единицами) вида, см

Баллами Сор (copiosae) при этом обозначаются обильные растения, среднее наименьшее расстояние между особями составляет не более 100 см. Вследствие этого растения обладают и высокой встречаемостью – не ниже 75%. Растения крупных и средних размеров при этом обычно играют значительную роль в общем облике фитоценоза или отдельного яруса, становясь вполне или отчасти фоновыми. В пределах этого балла различаются три ступени:

сор3 – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 20 см. Встречаемость поэтому, как правило, 100%. Такие растения обычно (за исключением очень мелких растений) образуют основной фон растительности или отдельного яруса;

сор2 – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см. Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бывает немного ниже 100%. Такие растения часто, особенно при отсутствии других, более или столь же обильных, но более крупных, играют основную или по крайней мере значительную роль в физиономии участка ассоциации, создавая сплошной фон;

cop1 – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 см. Встречаемость обычно не падает ниже 75%. Роль таких растений в облике участка меньшая, фона они не составляют, но могут существенно влиять на облик растительности, представляя многочисленные вкрапления в массу травостоя, особенно заметные при специфической форме роста или крупных размерах особей.

Баллом Sp отмечаются рассеянные растения, среднее наименьшее расстояние между которыми составляет 1–1,5 м. Встречаются они почти на каждых 1–2 шагах, но фона, как правило, не образуют (за исключением очень крупных растений) и физиономическое значение в травостое имеют только в случае заметного контраста с другими.

Единичные растения обозначаются баллом Sol. Они далеко отстоят друг от друга – наименьшее расстояние – всегда более 1,5 м. Встречаемость низкая, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют, хотя иногда, отличаясь формой роста, яркой окраской и величиной, являются довольно заметными среди остальных.

В случае колебания обилия между двумя ступенями иногда применяют комбинированные оценки, например sol–sp, sp–сop1 и т.д.

Шкала Друде чрезвычайно проста и легка в использовании. Но этот метод пригоден только для схематичного, в значительной мере субъективного, определения соотношения между видами и выделения основных видов из общей массы. Представление о том, как соотносятся результаты, полученные с использованием шкалы Друде, и с помощью других, более точных методов, можно получить, рассмотрев табл. 2.

ТАБЛИЦА 2. Значение баллов шкалы Друде

Задание 6. Определение фенофаз растений.

Под фенофазой или фенологическим состоянием растения подразумевается та или иная фаза его развития. Для их обозначения при описании фитоценоза наиболее часто применяется система, предложенная В.В. Алехиным (1925) – табл. 3.

ТАБЛИЦА 3. Система обозначений фенофаз по В.В. Алехину (с дополнениями)

Если вы проведете такое исследование несколько раз за лето, то получите график смены фенофаз растений. Если видовое разнообразие велико, выберите несколько наиболее интересных для вас видов. Можно также отмечать температуру воздуха в дни наблюдений. В итоге, если вести мониторинг несколько лет, то можно выяснить, что более влияет на развитие растений – длина дня или температура. Но это уже тема отдельной работы.

При характеристике мохово-лишайникового покрова отмечается процент покрытия почвы мхами – общий и по видам. Очень важно также показать характер размещения мхов и лишайников, которое зависит от микрорельефа, влияния крон деревьев и кустарников, упавших стволов и т.д., а также субстрат, на котором они произрастают.

Задание 7. Заполнение бланка описания фитоценоза.

Бланк описания участка растительного покрова

Описание №:

Автор:

Дата:

Географическое и местное положение:

Положение в рельефе:

Окружение:

Описываемая площадь (м х м):

Название сообщества (по доминантам основных ярусов):

Травяно-кустарничковый ярус

Кочки:

Межкочья:

Моховой ярус

Кочки:

Межкочья:

Желаем всем совместить приятное с полезным – гулять по прекрасным лесам и лугам и одновременно делать исследовательскую работу.