Сообщение как появилось искусство

Сообщение как появилось искусство

Зародившись ещё в каменном веке, оно многим обязано труду. Искусство представляет собой один из способов познания окружающего мира, как с естественной, так и с религиозной точек зрения. Люди начали заниматься им даже раньше, чем у них сложилось понятие о нем.

Первое искусство приходится на эпоху среднего палеолита (300-30 тысяч лет назад) и достигает расцвета только лишь спустя 250 тысяч лет, а именно – в верхнем палеолите.

Бытует мнение, что доисторическое искусство возникло из-за врожденной человеческой склонности к игре, к украшению, к подражанию. Это «Теория игры».

Но из-за различных обрядов, проводимых ранее людьми, искусству позже приписывают возникновение в результате «Магической теории».

Человека в древнем творчестве изображали крайне неумело, ведь раннее искусство было направлено прежде всего на познание окружающего мира.

Люди старались изображать животных как можно точнее, потому что верили, что от качества изображения и проведённого позднее обряда будет зависеть исход охоты.

Несколько позже “художников” стал интересовать не только облик зверя, но и его жизнь.

Рисуя фигуру животного, человек в каком-то смысле овладевал им, ведь он познавал его, а познание – ключ к господству над природой.

Но поначалу изображения на стенах были расположены беспорядочно, без попытки передать плановость, окружение, фон.

Все было совсем иначе с рисунками, которые помещали в естественное обрамление – их вписывались довольно искусно. Так зарождались элементы будущего прикладного искусства.

Ситуация меняется в эпоху верхнего палеолита, когда начинают встречаться многофигурные, осмысленно расставленные внутри, композиции.

Здесь фигуры пространственно объединены и выделен передний план.

Вместе с тем эпоха палеолита начинает познавать орнамент – различные спирали, зубчики и волнистые линии все чаще появляются на орудиях труда.

Но свой верх орнамент берет в неолитическую эпоху, наряду с развитием гончарного производства. Глиняные сосуды того времени были украшены различными узорами, начиная с концентрических кругов и заканчивая шахматными клетками.

В искусстве неолита, а затем и бронзового века, наблюдается совершенствование орнамента и схематизация людей в рисунке путём перенесения орнаментальных приёмов на изображение человека и животного.

Если раньше человек рисовался неточно из-за банального неумения, то теперь он рисуется таким намеренно.

В связи со скорым более сильным разделением труда, в общине было обусловлено расщепление первоначального взгляда на мир, а именно – первобытная магия, становящаяся усложнённой системой мифологического представления. Это подразумевало собой наличие «второго мира» – таинственного и загадочного.

Кругозор человека расширялся, появлялось все больше вопросов. Люди все сильнее пытались понять окружающий их мир.

Из-за этого в культах начинают выделяться жрецы, колдуны, но в их руках искусство утрачивает свой изначально реалистический характер.

Когда изображение существа становится идолом, то значит и совсем превращается во что-то отдаленное от реальности. У каждого народа по-своему деформированы специальные культовые изображения. Отсюда берутся устрашающие идолы ацтеков, грозные истуканы полинезийцев и прочие.

Но тенденция к схематизации была далеко не всепоглощающей. Наряду с ней продолжает развиваться реалистическая линия, осуществляемая в областях творчества, имеющих наименьшую связь с религией. Тем самым идёт создание предпосылки для товарного производства, что знаменательно переходом от родового строя к классовому обществу.

Происходит расцвет художественных ремесел. Схематизируя изображение, человек учится обобщать понятие линии как таковой. Без этих постепенно накапливающихся навыков был бы невозможен переход человека к новым художественным ценностям. В период неолита складывается окончательное понятие о ритме и композиции в искусстве.

Появление искусства

Вы будете перенаправлены на Автор24

Искусство – это, творческое воспроизведение действительности в художественных образах; творческая художественная деятельность.

Зарождение искусства

Искусство является показателем развития не только духовной, но и материальной культуры. Искусство в определенной степени отражает окружающий мир, то есть является его копией.

Древнейшее искусство неразрывно связано с магией, ритуалами, мифами. Для первобытных охотников пронизанное копьем изображение зверя считалось ритуальным и приносящим успех на охоте. Древние люди создавали различные знаки, выступающие в качестве оберегов и защиты, как самих людей, так и их жилища.

Считается, что отпечаток руки является одним из первых произведений первобытного человека. Чаще всего археологи находили отпечаток левой руки. Такие изображения служили знаком обладания и власти над прилегающей территорией.

По мнению археологов, основные виды искусства начали появляться в эпоху палеолита. Памятники искусства, относящиеся к этому периоду находили в Европе, Северной Африке и южной Азии.

Рисунки древних людей были примитивны. Они изображали животных на известняковых стенах пещер, отпечатки рук, обведенные краской, сделанные пальцем по сырой глине волнообразные полосы.

Со временем в пещерной живописи происходил прогресс и на стенах пещер появлялись цветные изображения. Первобытные художники использовали охру, красно-желтый железняк, черный марганец и уголь в качестве красок, прибегая в ряде случаев и к технике рельефа.

Рисунок 1. Наскальная живопись. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

В период Мадлен (около 20-10 тыс. до н.э.) образы животных приобретают конкретные очертания. Животные изображаются уже не статично, а в движении. Художники начинают использовать не один цвет для раскрашивания, а несколько, что позволяло моделировать объемные формы. Такие рисунки не просто отображали облик животного, а показывали его эмоции, характер, повадки, силу.

Готовые работы на аналогичную тему

В период верхнего палеолита особое распространение получили статуэтки – «палеолитические Венеры». Первобытные скульпторы отдавали предпочтение природному и животному началу. Древний человек всячески избегал детализации и конкретики в изображении лиц и не привязывал изображение к конкретной модели.

Во времена мезолита, центр интереса художников переместился с животного на человека. Постепенно он стал возвышаться над природой, в подтверждение этому служат сюжеты, связанные не только с развитием хозяйственной или военной деятельности, но и с их развлечениями.

В эпоху неолита усиливается роль магии, развивается мифология, происходит переход от матриархата к патриархату, благодаря этому укрепляются родовые связи между людьми.

В наскальных рисунках отмечается схематизм в изображениях, что особенно ярко проявилось в петроглифах, которые высекались на открытых участках прибрежных скал и крупных валунах. Эти изображения достигали высоты до 10 метров и чаще всего это были схематически выполненные фигуры оленей, лосей, медведей, китов, рыб, тюленей. Изредка встречались примитивные изображения людей.

Теории происхождения искусства

На протяжении длительного времени ученые, и историки пытались разгадать тайну зарождения искусства. По современным данным считается, что зарождение искусства начинается со времен палеолита, около 30-40 тысяч лет до н.э.

Насколько искусство разносторонне, настолько много существует различных точек зрения о причинах его появления:

Богословская или религиозная теория предполагает, что зарождение искусства связано с божественным началом. Красота – это имя Божье, а искусство – выражение любви и восхищения к Богу и всему, что он создал.

Теория игры исходила из положения, что человек неразрывно связан с животным миром. Так как у животных игра это биологическое явление, то и искусство считается одним из естественных природных явлений. Сторонники данной теории Ф. Шиллер, Спенсер, К. Блюхер, В. Фриче считали искусство разновидностью игры. По их мнению, искусство возникло ради удовольствия, так как в игре человек не обременен мыслями о заботах и тревогах. В настоящее время теорию игры никто не разделяет. Если бы у древнего человека искусство было как игра, то зачем ему делать свои рисунки глубоко в пещерах, куда не попадает солнечный свет? Или для чего рисовать на потолке, чтобы потом любоваться рисунком с запрокинутой головой?

Лукреций, Конт, Сеченов, Даламбер придерживались теории подражания. Особенно ярко элемент подражания выражается в первобытном искусстве. Из-за слаборазвитого интеллекта первобытные люди подражали повадкам животных. Наблюдая за животными, птицами, насекомыми древние люди у паука научились ткать, а у птиц строить жилища.

Сторонниками теории «инстинкта украшения» были Дарвин, Гроссе, Нардау, Фрейд, Ланге. По их мнению, стремление к прекрасному толкнуло древних людей на различные шаги. Желание украсить себя и показать свое превосходство, сделать себе приятное заставило человека начать создавать произведения искусства. Изготовление украшений, нанесение на свое тело татуировок, раскрашивание тела до сих пор существует у народов, находящихся на первобытном уровне развития, так же сохраняется и в современном обществе.

Гипотеза информационного взрыва заключается в том, что с появлением и развитием искусства возникла необходимость сохранить и передать культурную информацию. Следы, которые оставлял человек на песке или мягкой земле служили средством общения. В дальнейшем люди намеренно оставляли свои следы с целью самоориентировки и ориентировки в пространстве других людей.

Гипотеза демонстрации трофеев. Предполагалось, что первобытная живопись возникла, как способ демонстрации охотничьих, военных и других успехов. Те, кто демонстрировал свою силу и ловкость, благодаря добытым трофеям, удачно проходили естественный отбор. Выставленные на всеобщее обозрение черепа убитых хищников давали их обладателям преимущество. Но трофеи были легкой добычей для завистников и недругов в отличие от изображений костей и черепов, которые невозможно украсть или испортить. Поэтому представители данной теории Итон и Конки считали, что искусство зародилось благодаря желанию человека выделиться и демонстрировать другим свое преимущество.

Наиболее полно, исторически грамотно и научно обосновано дает ответ на вопрос о происхождении искусства материалистическая теория. По мнению сторонника теории Плеханова к зарождению искусства причастна общественная жизнь и ее основа – труд. Первобытному человеку пришлось сотни лет трудится, чтобы вместо грубого рубила можно было пользоваться острым резцом и выгравировать им первые изображения на камне. Эта же деятельность помогла развить подвижность руки и способность к художественному творчеству.

В процессе трудовой деятельности совершенствовался и сам человек, развивалось его сознание. Благодаря труду произошло развитие духовных способностей, приведших к формированию эстетических чувств и потребностей.

На всем протяжении развития человека искусство играло в этом важную роль. Человек мог бы не стать человеком не будь у него возможности выражать свои мысли, чувства, эмоции в творчестве. Судя по древним произведениям первобытного человека, он обладал не меньшими творческими способностями, чем современный. Искусство для первобытного человека было неотъемлемой частью его жизни и потребностью. Может быть, именно поэтому не ослабевает интерес к феноменам художественной культуры первобытности, наследие которой сказывается на развитии современного искусства и духовной жизни в целом.

Первобытное искусство. Когда, где и почему началось искусство?

Искусство старше, чем государство и собственность, земледелие и скотоводство. Что это было за искусство? Было ли оно примитивным?

Искусство не началось в строго определенный момент. Оно постепенно вырастало из не искусства, развивалось и видоизменялось с создающим его человеком. Дени Виалю считает, что доисторическое искусство еще до sapiens рождается из древнего соучастия человека и его орудий, которыми он манипулировал и которые совершенствовал. Красота, некий эстетический импульс присутствует уже в самой форме наконечника. Эстетическое начало присутствует в любой лаконичной вещи, но все же эту деятельность еще нельзя назвать изобразительной, то есть передающей образ мира.Самые ранние находки относят к верхнему палеолиту. Человек верхнего палеолита (40-12 тыс. до н.э.) являл собой homo sapiens (человек разумный). Ходил прямо, владел членораздельной речью, умел выделывать сложные орудия из камня, кости, дерева и рога. Родовые коллективы жили охотой на дикого зверя, начинали объединяться в племена.

Уже в самых доисторических эпохах искусство существовало, что подтверждают археологические находки. В потайных скалистых пещерах археологам удавалось находить целые художественные музеи и не где-нибудь в одном месте Земли, а в разных уголках света. Научная археология начала активно развиваться в XIX в. В западной Европе обнаружено около 300 пещер, сохранивших на своих стенах произведения палеолитического искусства. Около 70 из них отнесены к категории «гигантов». Наибольше число пещер открыто во Франции (около 150 памятников), в Испании 130 пещер, в Италии – 25, в Португалии – 3. Самая северная пещера расположена в Британии. В России произведения палеолитического искусства, преимущественно портативного (резьба по кости, гравированные и раскрашенные гальки, скульптуры из бивня) обнаружены в районе бассейна Верхней Волги (Зарайск, Сунгирь) и среднего Дона (Костенки), за Уральским хребтом в бассейне Верхнего Енисея, Забайкалье, на Ангаре.

Почти во всех концах земли были обнаружены и раскрыты очаги материальной культуры незапамятных времен: стоянки пещерного человека, где были найдены среди прочего: силуэты зверей, узоры и загадочные знаки, вырезанные на кусках оленьих рогов, на костяных пластинках и каменных плитах, человеческие фигурки из камня и кости, большие скульптуры животных, рисунки, резьба и рельефы на скалах …. Мы не можем назвать эти предметы иначе как художественными произведениями.

Палеолитическое искусство Европы представлено двумя видами памятников:

Линия, контур, силуэт.

Линия – как явление была освоена уже в начале верхнего Палеолита.

Сохранились линеарные, не фигуративные рисунки, проведенные пальцами с применением разведенной охры или выгравированные специальными орудиями. Исследователь Аббат Брейль в шутку назвал их «макаронами», в последствии этот термин вошел в обиход исследователей доисторического искусства. Криволинейные, или меандровые, рисунки покрывают стены пещер иногда на очень значительной (до 6 метров) площади. Меандры несли определенную смысловую нагрузку. Возможно, это знаки освоения пещерного пространства и маршруты, по которым двигались предки или души людей. У австралийских аборигенов есть похожие рисунки, которые символизируют странствие души во время сновидений.

Часто встречаются охровые отпечатки рук. Анализ подобных явлений привел археологов к выводу о том, что охровые отпечатки ладоней рук, которые принадлежат женщинам и мужчинам разного возраста, детям и даже людям с беспалыми кистями рук (инвалидам) есть нечто иное, как авторские подписи под первобытным живописным полотном. Это красноречиво свидетельствует о том, что творчество было коллективным настолько, что в нем принимали участие все члены общины.

Ранних рисунков до определенного периода было известно немного – одиночные, выполненные контуром фигуры имели правильные пропорции, но были лишены объема. Со временем первобытный художник применяет импрессионистические приемы, смягчая резкие линии за счет показа шерсти и волос, делая контур более расплывчатым.

Посмотрите на эту монолитную, мощную фигуру бизона из пещеры Альтамира. Какое точное ощущение анатомии и пропорций! Рисунок не просто контурный, но и объемный. Фигура передана экономными, смелыми штрихами, в сочетании с большими пятнами краски. Бизон полон жизни. Это не элементарный рисунок. Ему мог бы позавидовать современный художник-анималист. Первобытное искусство не было «детскими каракулями».

В 1879 г. археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола вместе с 9-летней дочерью случайно открыли пещеру с рисунками. Саутуолу обвинили в фальсификации рисунков, пока позже не были открыты пещерные росписи в других местах, но к этому времени Саутуола уже умер.

Пещера длиной 270 м состоит из серии двойных коридоров и залов. Главный зал составляет в длину 18 м и от 2 до 6 м в высоту. Возраст 15-8 тыс. лет до н. э.. Рисунки, выполненные охрой, углем, гематитом и другими натуральными красками, покрывают стены и потолки практически всех помещений. Большой плафон Альтамиры включает изображения около 20 бизонов, одной лошади, двух кабанов и нескольких ланей.

Рисунки первобытного человека не были примитивными каракулями. Точность рисунка и тонкость гравировального мастерства сочетаются с массой полутонов, полученных от смешения черной, красной, коричневой и желтой красок. Черная линия наносилась на манер искизного наброска, затем добавлялись необходимые цвета, иногда ясно видны последующие подправки кистью и скребком, подчеркивающие пряди шерсти загривка или хвоста, выявляющие рельеф мышц.

Достигался эффект трехмерного изображения: своеобразная манера рисования: оставляя контуры темными, они закрашивали фигурки животных цветными красками разной тональной интенсивности.

В пещере Шове (Франция) древние художники выскабливали и разравнивали стены перед нанесением рисунка. Сперва процарапав контуры животного, красками придавали им необходимый объем.

Пещера Шове, Франция (открыли в 1994 г.) считается одним из главных пещерных бестиариев. Лошадей, бизонов и зубров тут значительно меньше, чем в других пещерах, зато Шове – единственная пещера, где доминируют изображения мамонтов и шерстяных носорогов (не уступали мамонтам по габаритам).

Рисунки в Шове достигают 30-33 тыс лет. В Шове также обнаружено 36 изображений львов, 15 медведей, одни гиена и одна пантера. Лошадей – 35, бизонов – 29. Северных оленей – 12, большерогих оленей – 3. Сгруппированные в определенных частях пещеры, они дали название «вестибюлю медведей», «Панно львов», «Панно лошадей», «Зал медвежьего черепа».

Первобытные художники активно использовали красный, черный и белый красители, составляющие треугольник семиотически значимых для человека цветов: Красный – кровь, Белый – материнское молоко и мужское семя – символ жизни, Черный – продукты разложение и экскременты. Для размельчения пигмента в пыль использовались песты и палетки, после растирания краску смешивали с водой, жиром животных и др. связующими веществами. Краски наносили просто пальцами или кистьями из перьев птиц и меха животных, размочаленными концами палочек, подушечками из мха или лишайника. В ряде мест, например, в Ляско, краски распылялись с помощью костяных трубочек на очень большую площадь. Остатки сухой краски сохранились внутри таких трубочек. Древние рисунки представляют собой весьма совершенные произведения живописи, в которых можно увидеть и перспективу, и светотень, и разные ракурсы и т. д.

Исследовали палеолитического искусства обнаружили, что обитаемые пещеры (где находили следы очага) оставались почти не украшенными настенными росписями. Там находили только портативное искусство. Из общего количество обнаруженных стоянок известно всего около 40 памятников, где было и настенное и мобильное искусство и там не было обнаружено следов обитания людей. Пещеры как места проведения магических ритуалов. В таких пещерах, как правило, выработаны обширные речные туннели. По всей видимости, они служили ритуальными центрами для нескольких связанных между собой родовых племен, что демонстрирует концентрация в них орудий деятельности и высокая творческая активность.

Пещера Ласко во Франции – еще один памятник искусства Верхнего Палеолита. Была случайно открыта в 1940 г. подростками. Изображения в Ляско на несколько тысяч лет старше и более разнообразны. На сегодняшний день в описи числится 1900 наименований рисунков.

В первом зале, который называется залом быков, прекрасный естественный свод словно бы из застывших облаков. Он ширина прохода 10 м, длина – 30 м, вместимость – 100 ч. Пещеры типа Альтамира и Ласко наполнены хриплым дыханием несущихся вскачь животных. Зал быков переходит в узкий коридор-тупик. Животные в панике бегут в разных направлениях. Лежащий на спине конь с вытянутыми к небосводу копытами — добыча загонной охоты, когда огнем и криками животное гонят к отвесной скале, и оно падает с нее и разбивается.

Первобытное искусство верхнего палеолита имеет синкретический характер. С точки зрения действий, вкладываемых эмоций, выразительной формы рисунка это было искусство, но оно еще шло неразрывно с другими формами общественными сознания, такими как религия и познание окружающего мира. Человек формировал свой духовный мир через познание и освоение мира дикой природы, мира зверей, который он пока осознавал яснее, чем самого себя.

Но зверь не только добыча, жертва, но это еще и объект преклонения. В наскальных рисунках, чувствуется особое отношение человека к зверю, его почтение и восхищение. Есть изображения животных и не имеющих отношения к конфронтации с человеком.

Изображения животных в эпоху верхнего палеолита больше похожи на «портреты», чем немногочисленные изображения человека.

Одним из самых прекрасных портретов животного считается так называемая «китайская лошадь». Название — дань восхищения совершенством рисунка мастера из Ляско, напоминающая китайскую гохуа. Черный мягкий контур, наполненный и истаивающий, не только создает абрис, но и моделирует массу тела. Короткая, как у цирковых лошадей, грива, гулкие в бешеной скачке копыта. Охра не заполняет все тело — живот и ноги белые.

В «святилище» пещеры Труа-Фрер насчитывается несколько сотен фигур, составляющих 18 панно. В центре «святилища» расположен колодец, над которым изображен «рогатый бог» — существо с хвостом лошади и головой оленя, но человеческим, судя по коленным и локтевым суставам, хоть и покрытым шерстью туловищем.

Фигура по мнению Брейля принадлежит к немногим произведениям кроманьонского искусства, дающим представление о ритуалах и обрядах первых современных людей.

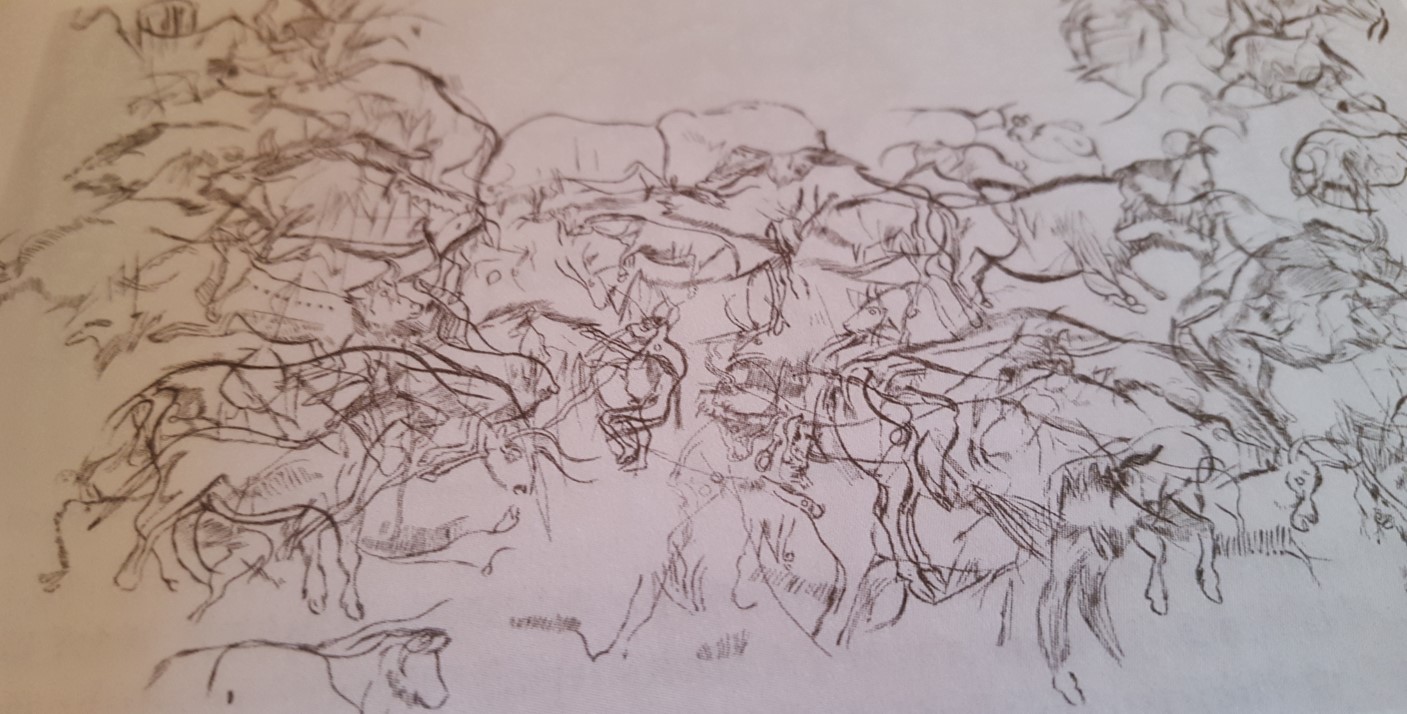

В пещерах Альтамира, Ляско, Комбарель, Труа-Фрер и других больших пещерах практически нет рисунков не перекрытых другими изображениями. Настенные рисунки создавались в разное время. Об этом свидетельствует и наслаивание изображений одно на другое, и углеродный анализ. Палимпсеты доходили до 13 слоев. Из-за палимпсетов сложно вычленить сцены или взаимосвязанные композиции. Здесь, по выражению французов, царит l’heureux désordre des figures [Блаженный хаос фигур (фр.). Поэтому некоторые специалисты склоняются к тому, что первобытный человек не мыслил свое искусство в контексте среды, обстановки. Не понимал композиции. Но пещерный художник часто создавал рисунки поверх других рисунков, считая, что под рисунок предназначено на стене специальное место в соответствии с определенным ритуалом или обычаем (подобно тому, как из года в год огонь разводят на одном и том же месте).

Обьемная пластика. 27-20 тысяч лет назад.

«Палеолитические Венеры» — обнаженные женщины с яркими признаками пола. К настоящему времени Франции, в Бельгии, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, в Украине, в России обнаружено более ста «Венер», большинство сравнительно небольшого размера — от 4 до 25 см. Вырезаны из костей, бивней и мягких пород камня, вылепленные из глины и подверженные обжигу, что является одним из древнейших примеров известной науке керамики.

Несмотря на искусность они совершенно обезличены. Палеолитическая Венера с ее вздутым животом, мешками грудей – сосуд плодородия не более того. Отношение к человеку более «животное», в отношении к зверю больше «человечности». Судить по этим скульптурам о женщинах ледникового периода, все равно что по картинам Пикассо судить о женщинах ХХ века.

Не то чтобы палеолитический художник не умел изображать женскую красоту, такой цели не стояло. Весь облик «Палеолитических Венер» подчеркивает генетативные функции «сакральной» женской природы и отсылает к темам смерти, рождения, возможно реинкарнации. Для хранительницы рода не важны индивидуальные «личные» признаки. Она – вечно беременное жизнью чрево, вечно кормящая своим молоком мать. Все что имеет отношение к рождению и кормлению ребенка – все это не просто тщательно прописано, но, как кажется, преувеличено. Есть версия, что «венеры» являлись изображениями «Матери Земли», беременной умершими, всегда производящей на свет жизнь, изображение рода в его протяжении от предков к потомкам.

Классический палеолитический канон, на основании общего эталона палеолитических Венер: груди и бедра вписываются в круг большего или меньшего размера, а вся фигура вписывается в ромб.

Композиция барельефов из Лосселя, реконструированная исследователем С.Н. Замятиным символизирует сопряженность женской природы с лунным календарным циклом. В центре изображена фигура с приподнятыми руками. В правой руке кожаный сосуд или желудок животного. По мнению Г.П. Григорьева – вульва. Слева женская фигура с головой, обращенной к центральному персонажу, в правой руке – рог бизона, острым концом к центру. Справа – симметрично построенное женское изображение тоже с рогом повернутым к центру.

Хрестоматийную известность получили головка женщины из Брассемпуи (Ланды), вырезанная из бивня мамонта. Ее высота всего 3,7 см. Была найдена в 1894 г. во время раскопок Пьетта и Лапортери. Скульптура резко контрастирует с безликими, тучными богинями, воплощающему иррационально-витальные силы природы. Изображены глаза, нос, головной убор, прическа до плеч. Головной убор и прическа украшает и головку из бивня мамонта со стоянки Дольни-Вестоницы (Чехия). Высота 4,5 см. Проработанные черты лица с большими продолговатыми глазами и обозначенными зрачками.

Искусство мезолита и неолита

В эпоху мезолита человек начинал осознавать себя не только как часть дикой природы, вокруг него, но и как часть уже довольно сложного коллектива. Развивается скотоводство и земледелие. Была одомашнена собака. Широкое применение получили лук и стрелы. В отличие от палеолита люди мезолита способны к самоидентификации и художественной передаче событийной деятельности через хорошо скомпонованные жанровые сцены.

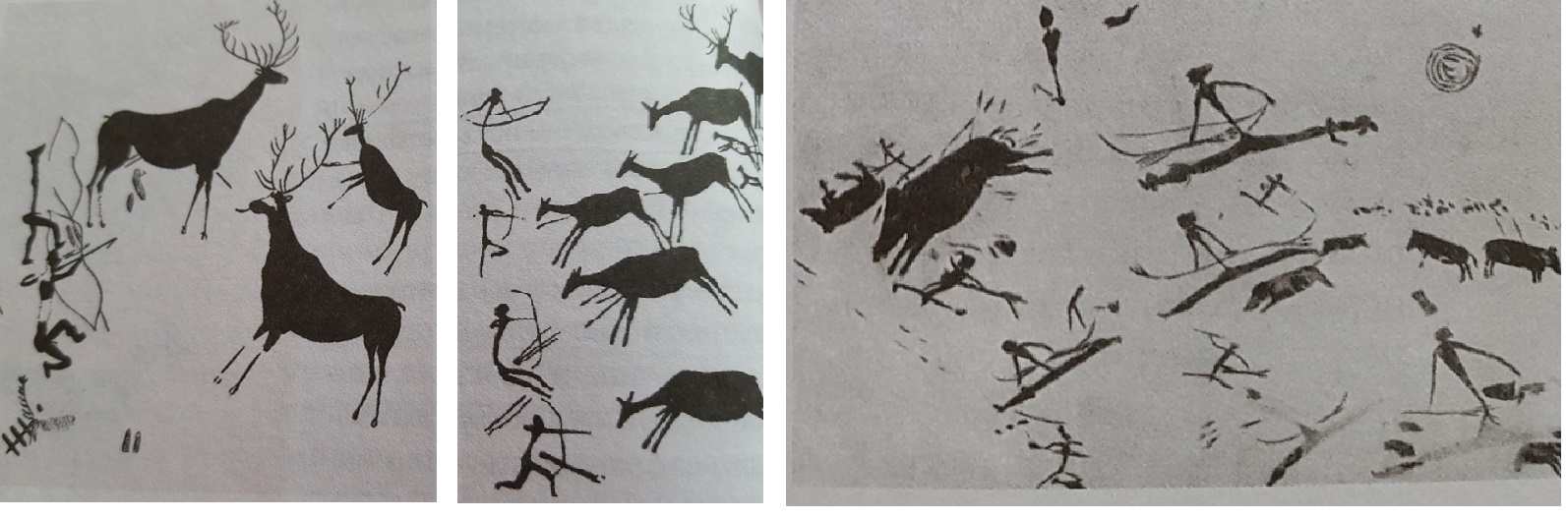

Отношение к зверю меняется, уже нет того восхищения и преклонения. Если раньше изображения зверей по силе вкладываемых эмоций можно было назвать портретами, то теперь это были больше схематические рисунки. Наивная вера палеолитического художника в немедленный практический результат рисунка, в его доподлинную реальность ослабевает. Новые черты в изображении человека: гибкие линии, сокращенный ракурс, перспектива и движение символизируют не столько прорыв в мастерстве, сколько изменение в мировоззрении – человек начинает играть доминирующую роль. Это искусство демонстрирует динамичные действия в разнообразных жанровых сценах, что было чуждо ледяной эпохе.

Развивается композиция, становящаяся главной целью художника. Для этого он выделяет наиболее яркие или динамичные сцены, такие как погоня и добыча зверя, засада, преследование. Отдельно прорисованные натуралистичные образы (как было в палеолите) теряют свою независимость в угоду композиционному единству. Возобладает батальная тематика: вооруженные конфликты, сцены, интерпретируемые как казнь…

Все в сцене подчинено изображению стремительного движения вперед, спешки, переполоха. Ноги едва касаются земли. Тела вытянуты, грациозны. Ясные и четкие линии передают напряженное состояние вооруженного конфликта.

В изображениях тетевы, лука и стрел имели в толщине всего несколько милиметров. В сравнении с палеолитом эти изображения совсем не велики, иногда меньше человеческой ладони. А некоторые и вовсе с ноготь большого пальца. По мнению А.Д. Столяра использование на охоте стрел и лука стало катализатором новой меры пространственного видения. Механизм прицеливания открыл для художника путь для последующего развития перспективных построений.

Главной функцией первобытного искусства становится не магический ритуал освоения и противостояния миру дикой природы, а коммуникация с другими людьми. Теряется прежнее стремление человека как можно более реалистично и эмоционально изобразить предмет, чтобы донести информацию достаточно схематично изобразить его. Здесь лежат истоки пиктограммы – рисуночного письма.

Первобытные времена и древнейшие цивилизации представляют нам разнообразное множество различных идолов и древних статуй. Но в них мы увидим много общего со скульптурой модерна, авангарда и современности. С той лишь разницей, что древние мастера ваяли свои творения таким зачастую грубым необтесанным, примитивным образом, потому что не обладали достаточными навыками ремесла, а скульпторы ХХ века предумышленно.