Сознание как чистая доска

TABULA RASA

Полезное

Смотреть что такое «TABULA RASA» в других словарях:

Tabula Rasa — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom … Wikipédia en Français

tabula rasa — rasa / tabula raza/ locuz. f., lat. (propr. tavola raschiata ), usata in ital. come s.f., solo al sing. [solo nell espressione fare tabula rasa ] ● Espressioni: fig., fare tabula rasa (di qualcosa) 1. [distruggere interamente: il sisma ha fatto… … Enciclopedia Italiana

tabula rasa — (n.) 1530s, the mind in its primary state, from L. tabula rasa, lit. scraped tablet, from which writing has been erased, thus ready to be written on again, from tabula (see TABLE (Cf. table)) + rasa, fem. pp. of radere to scrape away, erase (see… … Etymology dictionary

tábula rasa — tábula rasa. (Loc. lat.). f. tabla rasa (ǁ entendimiento sin cultivo ni estudios). || hacer alguien tábula rasa de algo. fr. hacer tabla rasa. * * * ► femenino En la ant. Roma, tableta de cera, blanca y alisada … Enciclopedia Universal

tábula rasa — (Loc. lat.). f. tabla rasa (ǁ entendimiento sin cultivo ni estudios). hacer alguien tábula rasa de algo. fr. hacer tabla rasa … Diccionario de la lengua española

tabula rasa — [tab΄yə lə rā′sə] n. [ML < L tabula (see TABLE) + rasa, fem. pp. of radere, to scrape, ERASE] a blank tablet; clean slate: used esp. of the mind when regarded as blank until impressions are recorded upon it by experience … English World dictionary

tabula rasa — <

Tabula rasa — Tabula Tab u*la, n.; pl.

Tabula Rasa — (лат. «очищенная табличка» или «чистая грифельная доска») используется для обозначения эпистемологического тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, одним словом, чистым, и… … Википедия

Сознание как чистая доска

Гипотеза «чистой доски» или что такое Tabula rasa

Один из фундаментальных постулатов марксизма и доктрин коммунизма в том, что личность человека формируется обществом и классовой борьбой, и эта позиция максимально близка к взглядам энвайронментализма. Джордж Элби, американский психолог-клиницист, 1982.

Гипотеза «tabula rasa», или «чистой доски», состоит в том, что люди рождаются безо всякой врожденной, унаследованной или приобретенной в ходе эволюции информации. Согласно этой теории, человек — чистый лист, пустой носитель информации, на котором еще нет никаких данных, и только информация, появляющаяся со временем, — то есть личный опыт человека — определяет его сущность, его убеждения, то, чем он становится в результате.

История вопроса

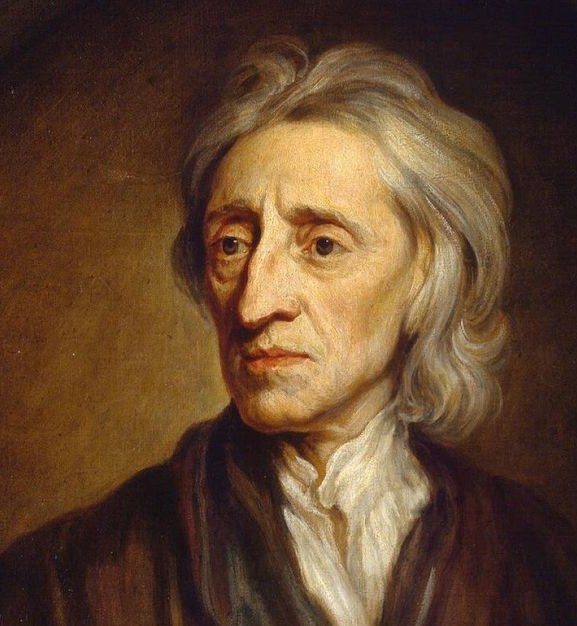

Еще Аристотель и Фома Аквинский, похоже, придерживались столь радикального «энвайронментализма» (считали, что человека формирует среда, что для его личности важнее приобретенное), а вовсе не теории «природности», то есть наследования. Этим взглядам противостояла школа Платона, приверженцы которой считали, что дух и сознание человека существовали в развитой форме еще до его рождения где-то на небесах. Современные представления опираются в основном на взгляды английского философа-эмпирика XVII века Джона Локка, считавшего, что при рождении сознание человека пусто, чисто и свободно от всякого знания и процессов его приобретения и хранения, но также и свободно от врожденных влечений. В этом смысле человек — сам творец своей судьбы и своей личности. Он сам капитан своего корабля, властелин своей судьбы и создатель своей личности — и участи. В определенной мере дискуссию о tabula rasa можно считать частью диспута о врожденных и приобретенных свойствах. Это противостояние разделило психологов и дало начало таким учениям, как евгеника, которая непримиримо боролась с традицией tabula rasa. Наука бросалась из одной крайности в другую. Так, например, гендерная идентичность, гомосексуальность и т. д. трактовались то исключительно как наследственные, то считались полностью «социально обусловленными».

Многие считают, что врожденное и приобретенное невозможно отделить друг от друга. Однако в основе споров о tabula rasa часто лежат разногласия между детерминистами и защитниками идеи свободы воли.

Представления о человеческой натуре

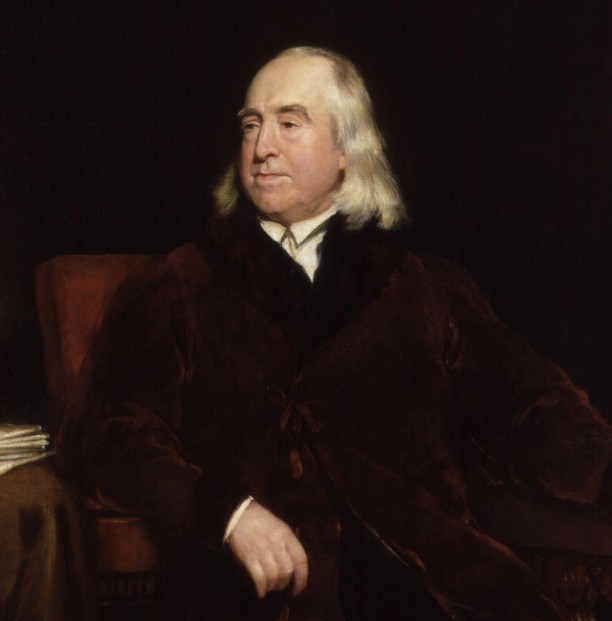

Иеремия Бентам (1748–1832) считал человека рациональным существом, которое может делать выбор и принимать решения с точки зрения просвещенного эгоизма.

Гюстав Лебон (1841–1931), напротив, подчеркивал нерациональность и импульсивность человека в толпе. Томас Гоббс (1588–1679) считал людей себялюбивыми, злобными и грубыми, поэтому их устремления должно ограничивать сильное правительство. Жан-Жак Руссо (1712–1778) считал ограничения цивилизации силой, которая разрушала природное величие человека — «благородного дикаря». Экспериментальные психологи и социопсихологи пытались выяснить определяющие факторы, структуру и следствия различных «философий человеческой натуры». Один психолог выделяет шесть основных представлений о том, что свойственно (или несвойственно) природе человека. Во-первых, это надежность, нравственность и ответственность или их отсутствие. Во-вторых, умение контролировать свои действия и понимать себя (или, напротив, иррациональность и недостаточная самостоятельность). В-третьих, альтруизм, бескорыстие и искреннее сочувствие или их отсутствие. В-четвертых, умение сохранять свои убеждения вопреки давлению группы тех, кто считает иначе (либо подчинение давлению группы или общества). В-пятых, индивидуальность и собственные интересы, отличающие человека от других, и умение (или неумение) меняться со временем. В-шестых, сложность и трудность для понимания (или, наоборот, простота и понятность). Эти свойства можно свести к двум независимым друг от друга измерениям: положительное-отрицательное (сила воли, ответственность, независимость и альтруизм) и разнообразие (изменчивость и сложность).

Биология, эволюция и чистый лист

Самые однозначные и красноречивые возражения против позиции tabula rasa высказали психологи-эволюционисты. Они высмеивают идею tabula rasa и миф о благородном дикаре, считают их не научными фактами, а политически обусловленными высказываниями.

Тот, кто боится принципов детерминизма или неравенства, кто не принимает их, тот отвергает и очевидные и сокрушительные доказательства эволюции. Позиция эволюционных психологов проста: человек (и телом, и разумом) в ходе естественного отбора выработал определенные типы поведения. Мозг — это продукт эволюционной адаптации. Все мы «запрограммированы» — и в этом смысле «обречены» действовать определенным образом. Мы остаемся «голыми обезьянами». У всех нас достаточно оснований, чтобы любить свое детство и постоянно возвращаться к нему. Основной аргумент в пользу эволюционизма в том, что главное в воспроизведении — это выбор партнера. В нас заложено стремление найти кого-то, кто поможет нам родить здоровых детей и таким образом обеспечить продолжение своего рода. Поэтому основа привлекательности в женщине для мужчины — это, прежде всего, ее способность рожать детей. Фигура (соотношение веса и роста), формы (соотношение бедер и талии, соотношение размеров тела и ног) — основные, самые важные признаки плодовитости. Самцы «запрограммированы» реагировать на сигналы юности и здоровья. Поэтому они считают важными большие глаза, чистую кожу, симметрию, светлые волосы (только европеоиды). Женщины, в свою очередь, ищут сигналы здоровья, влияния и богатства. Поэтому они выбирают высоких мужчин с широкими плечами и грудью, но с узкой талией. Их привлекают низкий голос и признаки социального интеллекта. Большую роль играет и достаток, потому что женщины видят в нем возможность обеспечить детей.

С точки зрения психологов-эволюционистов, цель нашей жизни — размножение. Так, мужчин бессознательно привлекают женщины, когда те на пике своих детородных возможностей. По эволюционно-психологической схеме женщины решают проблему выбора, предпочитая (по крайней мере, для долгосрочных отношений) высокий статус другим достоинствам — например, привлекательности. Причина в том, что чем выше статус мужчины, тем лучше его способность контролировать ресурсы. Высокий статус в большинстве обществ означает богатство и власть; кроме того, он может быть связан с интеллектом, эмоциональной устойчивостью и добросовестностью — а это черты, которые имеют и собственную ценность. Как следствие, соперничество среди мужчин за внимание женщин концентрируется на том, как накопить материальные ресурсы и продемонстрировать их. Так что, как иронизируют некоторые, красота мужчины — в его кошельке.

Мужчины, в свою очередь, решают проблему выбора женщины с наилучшими детородными способностями, реагируя на молодость и плодовитость, а не на социальный статус. Пухлые губы, чистая и гладкая кожа, ясные глаза, блестящие волосы, хороший мышечный тонус и распределение жировых тканей, пружинистая походка, живое выражение лица и энергичность. Хотя и мужчины, и женщины могут ценить одни и те же черты в партнере (привлекательность, статус, эмоциональную устойчивость и т. д.), они в ходе эволюции научились по-разному оценивать эти черты.

Tabula rasa

«Один из фундаментальных постулатов марксизма и доктрин коммунизма в том, что личность человека формируется обществом и классовой борьбой, и эта позиция максимально близка к взглядам энвайронментализма.»

Джордж Элби, американский психолог-клиницист, 1982

Гипотеза «tabula rasa», или «чистой доски», состоит в том, что люди рождаются безо всякой врожденной, унаследованной или приобретенной в ходе эволюции информации. Согласно этой теории, человек — чистый лист, пустой носитель информации, на котором еще нет никаких данных, и только информация, появляющаяся со временем, — то есть личный опыт человека — определяет его сущность, его убеждения, то, чем он становится в результате.

История вопроса

Еще Аристотель и Фома Аквинский, похоже, придерживались столь радикального «энвайронментализма» (считали, что человека формирует среда, что для его личности важнее приобретенное), а вовсе не теории «природности», то есть наследования. Этим взглядам противостояла школа Платона, приверженцы которой считали, что дух и сознание человека существовали в развитой форме еще до его рождения где-то на небесах. Современные представления опираются в основном на взгляды английского философа-эмпирика XVII века Джона Локка, считавшего, что при рождении сознание человека пусто, чисто и свободно от всякого знания и процессов его приобретения и хранения, но также и свободно от врожденных влечений. В этом смысле человек — сам творец своей судьбы и своей личности. Он сам капитан своего корабля, властелин своей судьбы и создатель своей личности — и участи.

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» Книга притчей Соломоновых

В определенной мере дискуссию о tabula rasa можно считать частью диспута о врожденных и приобретенных свойствах. Это противостояние разделило психологов и дало начало таким учениям, как евгеника, которая непримиримо боролась с традицией tabula rasa. Наука бросалась из одной крайности в другую. Так, например, гендерная идентичность, гомосексуальность и т. д. трактовались то исключительно как наследственные, то считались полностью «социально обусловленными».

Многие считают, что врожденное и приобретенное невозможно отделить друг от друга. Однако в основе споров о tabula rasa часто лежат разногласия между детерминистами и защитниками идеи свободы воли.

«Вовсе не обязательно, что первые записи на tabula rasa труднее всего стереть» Джером Кейган, американский психолог, 1976

Представления о человеческой натуре

Иеремия Бентам (1748–1832) считал человека рациональным существом, которое может делать выбор и принимать решения с точки зрения просвещенного эгоизма. Гюстав Лебон (1841–1931), напротив, подчеркивал нерациональность и импульсивность человека в толпе. Томас Гоббс (1588–1679) считал людей себялюбивыми, злобными и грубыми, поэтому их устремления должно ограничивать сильное правительство. Жан-Жак Руссо (1712–1778) считал ограничения цивилизации силой, которая разрушала природное величие человека — «благородного дикаря».

«И вор, и убийца следуют своей природе в той же мере, что и филантроп’ Т. Г. Гексли, английский биолог-эволюционист, 1873

Экспериментальные психологи и социопсихологи пытались выяснить определяющие факторы, структуру и следствия различных «философий человеческой натуры». Один психолог выделяет шесть основных представлений о том, что свойственно (или несвойственно) природе человека. Во-первых, это надежность, нравственность и ответственность или их отсутствие. Во-вторых, умение контролировать свои действия и понимать себя (или, напротив, иррациональность и недостаточная самостоятельность). В-третьих, альтруизм, бескорыстие и искреннее сочувствие или их отсутствие. В-четвертых, умение сохранять свои убеждения вопреки давлению группы тех, кто считает иначе (либо подчинение давлению группы или общества). В-пятых, индивидуальность и собственные интересы, отличающие человека от других, и умение (или неумение) меняться со временем. В-шестых, сложность и трудность для понимания (или, наоборот, простота и понятность). Эти свойства можно свести к двум независимым друг от друга измерениям: положительное-отрицательное (сила воли, ответственность, независимость и альтруизм) и разнообразие (изменчивость и сложность).

«Природа всегда была сильнее, чем образование» Вольтер, 1739

Биология, эволюция и чистый лист

Самые однозначные и красноречивые возражения против позиции tabula rasa высказали психологи-эволюционисты. Они высмеивают идею tabula rasa и миф о благородном дикаре, считают их не научными фактами, а политически обусловленными высказываниями. Тот, кто боится принципов детерминизма или неравенства, кто не принимает их, тот отвергает и очевидные и сокрушительные доказательства эволюции.

Позиция эволюционных психологов проста: человек (и телом, и разумом) в ходе естественного отбора выработал определенные типы поведения. Мозг — это продукт эволюционной адаптации. Все мы «запрограммированы» — и в этом смысле «обречены» действовать определенным образом. Мы остаемся «голыми обезьянами». У всех нас достаточно оснований, чтобы любить свое детство и постоянно возвращаться к нему.

Основной аргумент в пользу эволюционизма в том, что главное в воспроизведении — это выбор партнера. В нас заложено стремление найти кого-то, кто поможет нам родить здоровых детей и таким образом обеспечить продолжение своего рода. Поэтому основа привлекательности в женщине для мужчины — это, прежде всего, ее способность рожать детей. Фигура (соотношение веса и роста), формы (соотношение бедер и талии, соотношение размеров тела и ног) — основные, самые важные признаки плодовитости. Самцы «запрограммированы» реагировать на сигналы юности и здоровья.

Поэтому они считают важными большие глаза, чистую кожу, симметрию, светлые волосы (только европеоиды). Женщины, в свою очередь, ищут сигналы здоровья, влияния и богатства. Поэтому они выбирают высоких мужчин с широкими плечами и грудью, но с узкой талией. Их привлекают низкий голос и признаки социального интеллекта. Большую роль играет и достаток, потому что женщины видят в нем возможность обеспечить детей.

«Дайте мне дюжину здоровых крепких детей, и я возьмусь сделать из каждого из них специалиста по своему усмотрению: врача, коммерсанта, юриста и даже нищего и вора — независимо от их талантов, склонностей, тенденций и способностей, а также профессии и расы их предков» Дж. Уотсон, психолог, основоположник бихевиоризма, 1930

С точки зрения психологов-эволюционистов, цель нашей жизни — размножение. Так, мужчин бессознательно привлекают женщины, когда те на пике своих детородных возможностей. По эволюционно-психологической схеме женщины решают проблему выбора, предпочитая (по крайней мере, для долгосрочных отношений) высокий статус другим достоинствам — например, привлекательности. Причина в том, что чем выше статус мужчины, тем лучше его способность контролировать ресурсы. Высокий статус в большинстве обществ означает богатство и власть; кроме того, он может быть связан с интеллектом, эмоциональной устойчивостью и добросовестностью — а это черты, которые имеют и собственную ценность. Как следствие, соперничество среди мужчин за внимание женщин концентрируется на том, как накопить материальные ресурсы и продемонстрировать их. Так что, как иронизируют некоторые, красота мужчины — в его кошельке.

Мужчины, в свою очередь, решают проблему выбора женщины с наилучшими детородными способностями, реагируя на молодость и плодовитость, а не на социальный статус. Пухлые губы, чистая и гладкая кожа, ясные глаза, блестящие волосы, хороший мышечный тонус и распределение жировых тканей, пружинистая походка, живое выражение лица и энергичность. Хотя и мужчины, и женщины могут ценить одни и те же черты в партнере (привлекательность, статус, эмоциональную устойчивость и т. д.), они в ходе эволюции научились по-разному оценивать эти черты.

Политика и человеческая натура

В политических работах явно или косвенно высказываются взгляды на природу человека. Так, коммунистическая теория говорит, что эгоизм, соперничество и стремление к власти и богатству у человека не от природы, а формируются под влиянием общественно-экономических и политических условий. Либералы, в свою очередь, заявляют, что людям изначально присуще стремление к свободе, а консерваторы склонны очернять человека и считать людей от природы эгоистичными и враждебными анархистами.

Зависят ли наши взгляды на природу человека от наших политических взглядов так сильно, что можно однозначно логически вывести одно из другого? Например, левые обычно приписывают качества человека его среде, а правые — наследственности, хотя это зависит от того, о каких качествах идет речь (например, черты личности или физиологические черты). Поэтому можно определить политическую ориентацию человека, обсудив с ним, что важнее — среда или наследственность, и наоборот.

Tabula rasa

Tabula rasa (лат. «чистая доска» ) — выражение, которое используется для обозначения эпистемологического тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врождённого или встроенного умственного содержания, то есть чистым, его ресурс знаний полностью строится из опыта и чувственного восприятия внешнего мира.

У древних римлян в переносном смысле «tabula rasa» обозначало пустое место, а выражение «сделать из чего-либо tabula rasa» — «свести что-либо на нет». В буквальном смысле — чистая, выскобленная доска, то есть пустая доска.

Примеры употребления

Содомора Андрiй. Sub aliena umbra. Пiд чужою тiнною. // №9. — Дзвiн. — Львiв:, 2000. — С. 48.

В переносном значении выражение употребляется в поэме «Юнона и Авось». Автор — Андрей Вознесенский, 1980

Расселю там новую расу,

Третий мир без деньги и петли.

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Tabula rasa» в других словарях:

Tabula Rasa — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom … Wikipédia en Français

tabula rasa — rasa / tabula raza/ locuz. f., lat. (propr. tavola raschiata ), usata in ital. come s.f., solo al sing. [solo nell espressione fare tabula rasa ] ● Espressioni: fig., fare tabula rasa (di qualcosa) 1. [distruggere interamente: il sisma ha fatto… … Enciclopedia Italiana

TABULA RASA — (лат.) чистая доска. У Локка сознание до всякого опыта. Выражение употребляли Аристо тель, Альберт Великий и др. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв … Философская энциклопедия

tabula rasa — (n.) 1530s, the mind in its primary state, from L. tabula rasa, lit. scraped tablet, from which writing has been erased, thus ready to be written on again, from tabula (see TABLE (Cf. table)) + rasa, fem. pp. of radere to scrape away, erase (see… … Etymology dictionary

tábula rasa — tábula rasa. (Loc. lat.). f. tabla rasa (ǁ entendimiento sin cultivo ni estudios). || hacer alguien tábula rasa de algo. fr. hacer tabla rasa. * * * ► femenino En la ant. Roma, tableta de cera, blanca y alisada … Enciclopedia Universal

tábula rasa — (Loc. lat.). f. tabla rasa (ǁ entendimiento sin cultivo ni estudios). hacer alguien tábula rasa de algo. fr. hacer tabla rasa … Diccionario de la lengua española

tabula rasa — [tab΄yə lə rā′sə] n. [ML < L tabula (see TABLE) + rasa, fem. pp. of radere, to scrape, ERASE] a blank tablet; clean slate: used esp. of the mind when regarded as blank until impressions are recorded upon it by experience … English World dictionary

tabula rasa — <

Tabula rasa — Tabula Tab u*la, n.; pl.

Tabula Rasa — (лат. «очищенная табличка» или «чистая грифельная доска») используется для обозначения эпистемологического тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, одним словом, чистым, и… … Википедия

§ 29. «Чистая доска» или опыт превыше всего (Бэкон, Гоббс, Локк)

§ 29. «Чистая доска» или опыт превыше всего (Бэкон, Гоббс, Локк)

Новое время – это эпоха, которая охватывает в истории человечества XVII, XVIII и XIX века. Условно началом Новой истории считается Английская буржуазная революция 1640 года, ознаменовавшая начало нового периода – эры капитализма или буржуазных отношений, или индустриальной цивилизации. Эпоха, начавшаяся три столетия назад, потому и называется нами Новой, что именно в XVII в. были посеяны исторические реалии, которые мы сейчас пожинаем. Три века назад мы окончательно вышли из древности и, расставшись с ней (античность и Средние века навсегда превратились в музейные экспонаты), вступили в полосу истории, в которой и находимся по сегодняшний день.

Радикальные изменения условий жизни людей влекли за собой глобальные перемены в человеческом сознании: философия Нового времени продолжила идеи, сформулированные в эпоху Возрождения. Основной духовной установкой новой философии, ее интеллектуальным пафосом было положение о том, что человек – самое совершенное существо в мироздании, венец эволюции, следовательно – господин всего сущего. Кто сильнее и значительнее человека? Вроде бы, Бог.

Для Нового времени – данный тезис только старая и отжившая свой век мысль, наивное заблуждение древних. Уже Возрождение секуляризовало Бога, и поэтому новая философия нисколько не сомневалась в том, что над человеком в смысле большей силы и могущества никого и ничего нет. Если даже и есть, то существует каким–то отстраненным образом и никак не влияет на человеческие желания и деяния. Человека отныне интересует только он сам, ибо теперь, по его мнению, нет ничего иного, кроме реальности его собственного существования. Об этом прекрасно говорит доктор Фауст у Гёте:

«Но я к загробной жизни равнодушен.

В тот час, как будет этот свет разрушен,

С тем светом я не заведу родства.

Я сын земли. Отрады и кручины

Испытываю я на ней единой.

В тот горький час, как я ее покину,

Мне все равно, хоть не расти трава.

И до иного света мне нет дела,

Как тамошние б чувства не звались,

Не любопытно, где его пределы,

И есть ли там, в том царстве, верх и низ.»

Отныне человек гордо смотрит вокруг себя и чувствует, что нет преград возможностям его разума, что путь познания полностью открыт и можно проникнуть в самые сокровенные тайны природы, чтобы поставить ее себе на службу и бесконечно увеличивать собственную мощь. Безграничная вера в Прогресс, Науку и Разум – главная отличительная черта духовной жизни Нового времени. Познание окружающего мира с целью увеличения власти над природой – главная задача новой науки и философии.

В XVII в. человеку казалось, что с природой можно делать все возможное и желаемое, причем безответственно и безнаказанно. Тогда все было просто и понятно, а покорение окружающего мира представлялось безусловным прогрессом. Спустя три столетия мы осознали результаты научно–технической, «покорительной», производственной деятельности и ужаснулись увиденному, поскольку сегодня отчетливо видно, что и природа и человечество поставлены на грань уничтожения и исчезновения. Однако на заре Нового времени ни о чем подобном даже мысли не возникало, а увеличение человеческой мощи казалось делом исключительно благим и необходимым.

Родоначальником новой философии оказался английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, начинавший собственные рассуждения с критики предшествующей XVII веку философии, заявляя, что она мало продвинула людей по пути познания и слабо способствовала прогрессивному развитию. Вместо дерзновенного проникновения в тайны природы, старая философия занималась какими–то отвлеченными мудрствованиями и поэтому топталась, по большому счету, на одном и том же месте.

Прежде всего следует подвергнуть решительному пересмотру, если потребуется – и отрицанию всю предыдущую философскую традицию, после чего – построить принципиально новую философию, отвечающую требованиям эпохи. Главный недостаток древнего философствования, по мнению Бэкона, заключался в несовершенстве метода, который и надлежало реформировать в первую очередь. Метод – это вообще способ выполнения чего–либо, основной прием реализации определенных задач. Следовательно, философский метод — способ мышления или познания, путь, которым мы продвигаемся в постижении окружающего. Методом старой философии являлась дедукция (от лат. deductio – выведение) – такой способ рассуждения, при котором из общего правила делается вывод для частного или конкретного случая. Любое дедуктивное умозаключение со времен Аристотеля называется силлогизмом. Приведем пример:

В данном умозаключении (силлогизме) из общего правила («Все люди смертны») делается вывод для частного случая («Сократ смертен»). Следовательно, рассуждение в данном случае идет от общего к частному, от большего к меньшему, знание сужается, и поэтому дедуктивные выводы всегда достоверны (то есть обязательны, точны, безусловны). За что тогда критиковать дедукцию?

Во–первых, говорит Бэкон, в основе любого дедуктивного умозаключения обязательно лежит какое–либо общее положение («Все люди смертны», «Все небесные тела движутся», «Все металлы плавятся» и т. п.). Но всякое общее утверждение всегда недостоверно и принимается нами на веру. Откуда мы, например, знаем, что все металлы плавятся? Можно расплавить, скажем, железо и быть уверенными в том, что оно плавится. Но справедливо ли сказать подобное об остальных металлах, не проводя эксперимента с каждым? А вдруг не все металлы плавятся? Тогда наше обобщение будет ложным, а если оно лежит в основе дедукции, то и дедуктивный вывод окажется также ложным. Итак, первый недостаток силлогизма – непроверяемость его общих положений, из которых и делается заключение.

Во–вторых, дедукция – всегда сужающееся знание, движение внутрь, а не вовне. Но наша задача – открывать новые вещи и неизвестные пока истины, значит, рассуждение обязательно должно идти вширь, охватывая доселе неведомое, знание должно расширяться, и поэтому дедуктивный метод в данном случае совершенно неприемлем. Старая философия, говорит Бэкон, потому и не продвинулась существенно в деле познания, что пользовалась дедукцией, рассуждая от большего к меньшему, а не наоборот.

Новая философия и наука, по мнению английского философа, должна принять на вооружение иной метод, который называется индукцией (от лат. inductio – наведение). Приведем пример индуктивного умозаключения:

Железо при нагревании расширяется.

Медь при нагревании расширяется.

Ртуть при нагревании расширяется.

Железо, медь, ртуть – металлы.

Все металлы при нагревании расширяются.

Следовательно, в данном случае из нескольких частных случаев делается одно общее правило, рассуждение идет от меньшего (всего три металла) к большему (все металлы), знание расширяется: мы рассмотрели только часть предметов из некоторой группы, но вывод сделали обо всей группе, и поэтому он только вероятен. Конечно, это недостаток индукции. Но главное состоит в том, что она представляет расширяющееся знание, ведет от известного к неизвестному, от частного к общему и, поэтому, способна открывать новые вещи и истины. Чтобы индуктивные выводы оказались более точными, необходимо выработать правила или требования, соблюдение которых сделает индукцию намного совершеннее.

Важное достоинство данного метода заключается также в том, что в его основе всегда лежат не общие, а частные положения («Железо плавится», «Юпитер движется», «Метан взрывоопасен», «У березы есть корни» и т. п.), которые мы всегда можем проверить экспериментальным путем и потому – не сомневаться в них, в то время как общие положения дедукции всегда принимаются нами на веру, вследствие чего и являются сомнительными.

Индуктивный путь познания представляет, таким образом, постепенное наращивание или обогащение нашего знания, собирание информации об окружающем мире по частям, по крупицам, которое происходит только в процессе каждодневной жизни. Знание накапливается только в результате жизненного опыта, постоянной практики: если мы не контактировали бы с миром, представления о нем в нашем сознании непременно бы отсутствовали, поскольку оно изначально (то есть при рождении человека) совершенно пустое – младенец не знает ровным счетом ничего. Но по мере взросления он видит, слышит и осязает все, что его окружает, то есть постепенно приобретает некий жизненный опыт и, таким образом, его ум наполняется образами внешнего мира, представлениями о нем, мыслями, обогащается рождающимся знанием. Поэтому вне опыта, без него или независимо от него невозможно приобрести определенную информацию, что–то узнать.

Опыт по–гречески – «эмпирия», и индуктивный метод философского познания, предложенный Бэконом и опирающийся на опыт, получил название эмпиризма. Эмпирическое философствование – выведение знания из окружающего мира в процессе жизненного опыта и последовательное наполнение изначально пустого или чистого человеческого ума различными представлениями и информацией.

В данном случае источником познания является внешний мир, в сознании человека нет никаких «доопытных» знаний, следовательно, нет и никакой реальности вне и помимо чувственного мира, из которой можно было бы такие знания получить (вспомним, что в учении Платона человеческая душа до вселения в тело обитает в совершенном мире идей и все знает, поэтому задача познания заключается в том, чтобы проявить это высшее знание).

Эмпиризм, следовательно, неизбежно тяготеет к материализму. Продолжили воззрения Фрэнсиса Бэкона английские философы Томас Гоббс и Джон Локк. Гоббс выступил в духе последовательного материализма, утверждая, что не существует Бога и бессмертной человеческой души, а существует только чувственный мир, состоящий из множества физических тел. Познание происходит в результате их воздействия на наши органы чувств, в результате чего в уме и возникают различные идеи.

Локк также говорил о том, что все знания выводятся из окружающего мира посредством чувственных восприятий. Он назвал первоначальное состояние человеческого сознания «чистой доской» («tabula rasa»), на которой в процессе жизненного опыта появляется различная информация. Поэтому все, что присутствует в нашем уме, поступило туда по каналам органов чувств из внешнего мира и никакой автономностью (т.е. независимостью от окружающей действительности) не отличается. Данное утверждение он выразил в следующем изречении, ставшем впоследствии классической формулой эмпиризма: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувствах».

Материализм просматривается и в социальных воззрениях Гоббса и Локка, оказавшиеся революцией во взглядах на происхождение общества и государства. В Средние века данные постулаты объяснялись теологически: Бог предписал людям жить общественной жизнью, даровал им законы и государственную власть. Английские мыслители выдвинули натуралистическое (от лат. natura – природа) представление, то есть попытались объяснить общество и государство естественными причинами. Их учение получило название «теории общественного договора», по которой когда–то давно люди жили в естественном состоянии, то есть – в природном или в животном.

Разумеется, что в подобном случае каждый заботился только о собственном существовании, подчиняясь инстинкту самосохранения, и мог делать по отношению к ближнему все, что заблагорассудится. В этом состоянии «человек был человеку волк» («homo homini lupus est») и шла «война всех против всех» («bellum omnium contra omnes»). Чтобы не истребить друг друга окончательно, люди договорились упорядочить и нормализовать жизнь, создать законы – такие правила, которые должен был бы соблюдать каждый, сформировать общество и государство, контролировавшие выполнение законов и гарантировавшие бы порядок. Подчиняясь данным законам, обществу и государству, человек терял часть прежней природной свободы, зато обретал защиту и безопасность от посягательств окружающих его. Таким образом, люди перешли из естественного состояния в гражданское. «Теория общественного договора» внесла существенный вклад в идейную секуляризацию: социальная мысль освобождалась от теологических представлений.

В эмпиризме Бэкона, Гоббса и Локка отчетливо просматриваются основные черты философии Нового времени: антропоцентризм, секулярность, гносеологический оптимизм. Данные характеристики применимы и к другим философским направлениям данной эпохи. Однако, общность целей и задач, провозглашаемых в различных учениях, отнюдь не означает одинаковости подходов к их решению. В новой философии был выработан и совершенно иной, противоположный бэконовскому, метод познания окружающего мира и усовершенствования человеческой природы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

1. «Чистая доска» или опыт превыше всего (Бэкон, Гоббс, Локк)

1. «Чистая доска» или опыт превыше всего (Бэкон, Гоббс, Локк) Новое время – это эпоха, которая охватывает в истории человечества XVII, XVIII и XIX века. Условно началом Новой истории считается Английская буржуазная революция 1640 года (есть и другие точки зрения на начало Новой

6. Характеристика философии нового времени (XVI-ХVIII) Ее основные направления и виднейшие представители (Бэкон, Декарт, Гоббс, Локк, Спиноза, Лейбниц, Беркли, Юм)

6. Характеристика философии нового времени (XVI-ХVIII) Ее основные направления и виднейшие представители (Бэкон, Декарт, Гоббс, Локк, Спиноза, Лейбниц, Беркли, Юм) В XVI-ХVIII веках начался период развития философии, который принято называть философией Нового времени. Новое Время

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ, КАК ОПЫТ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ, И АКТ ВЕРЫ

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ, КАК ОПЫТ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ, И АКТ ВЕРЫ Теперь пора обратиться к учтению того, что правильно в упомянутых выше возражениях против намеченного мною понятия веры. Я предвижу, что только что развитые соображения о вере как религиозном опыте могут только

Глава XX. (Что) Он прежде всего и после всего, даже вечного

Глава XX. (Что) Он прежде всего и после всего, даже вечного Итак, Ты наполняешь все и охватываешь, Ты прежде и после всего. И впрямь, Ты прежде всего, потому что Ты существуешь до того, как все это возникло. Но как Ты — после всего? То есть как Ты после тех вещей, которые не имеют

1. Чистая мысль и чистая материя

1. Чистая мысль и чистая материя Сама чистая сущность не заключает в себе различия, поэтому оно входит в нее так, что для сознания обнаруживаются две такие чистые сущности, или двоякое сознание ее. — Чистая абсолютная сущность есть только в чистом мышлении, или, лучше

А. Дух (Чистая история духов)

А. Дух (Чистая история духов) Первое, что мы узнаём о «духе», это — что не дух велик, а «невероятно велико царство духов». Святой Макс может сразу сказать о духе только то, что существует «невероятно великое царство духов», — подобно тому как и в отношении средневековья он

9.1. Познание и опыт (Фрэнсис Бэкон)

9.1. Познание и опыт (Фрэнсис Бэкон) Родоначальником новой философии был английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, который начинал свои рассуждения с критики предшествующей XVII в. философии, говоря, что она довольно мало продвинула людей по пути познания и слабо способствовала

Мир как чистая имманентность

Мир как чистая имманентность Всякая метафизика, начиная с Парменида, Платона и кончая христианством и Кантом развивает теорию двух миров: в основе нашего мира — мира конечности и бренности, мира становления, временности, видимости лежит мир бытия самого по себе, мир

А. Дух (Чистая история духов)

А. Дух (Чистая история духов) Первое, что мы узнаем о «духе», это – что не дух велик, а «невероятно велико царство духов». Святой Макс может сразу сказать о духе только то, что существует «невероятно великое царство духов», – подобно тому как и в отношении средневековья он

Фрэнсис Бэкон. Познание и опыт

Фрэнсис Бэкон. Познание и опыт Родоначальником новой философии был английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, который начинал свои рассуждения с критики предшествующей XVII в. философии, говоря, что она довольно мало продвинула людей по пути познания и слабо способствовала

Познание и опыт. Фрэнсис Бэкон

Познание и опыт. Фрэнсис Бэкон Родоначальником новой философии был английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, который начинал свои рассуждения с критики предшествующей XVII в. философии, говоря, что она довольно мало продвинула людей по пути познания и слабо способствовала

А. Чистая этика

А. Чистая этика § 22. Проблема этики Этикой называется теория нравственности. Под нравственностью мы понимаем ту закономерность волевых поступков, с точки зрения которой мы судим, что то, чего мы хотим, является безусловно хорошим, т. е. безусловно должно быть или же,