Спортсмены как сильные личности

Люди, победившие себя: Спортсмены,которые достигли небывалых высот после серьёзных травм

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

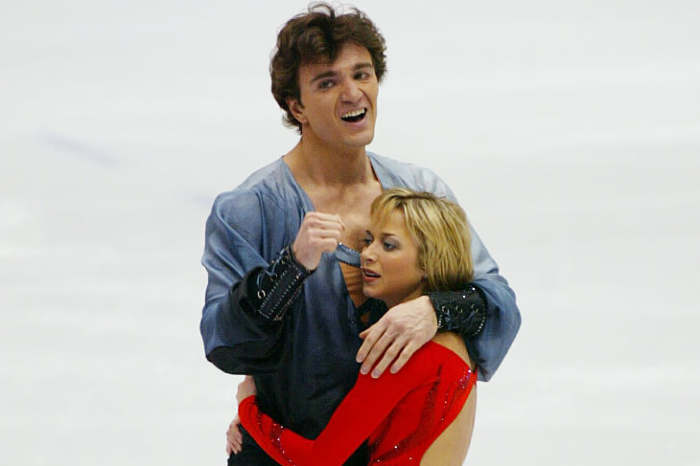

Елена Бережная, фигурное катание

В 2002 году Елена Бережная в паре с Антоном Сихарулидзе взяла «золото» Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Но мало кто знает, что за несколько лет до этого фигуристка не могла думать не только о заветной медали, могло случиться так, что она вообще не смогла бы встать на ноги.

Татьяна Тотьмянина, фигурное катание

Похожая ситуация произошла с еще одной отечественной фигуристкой, которая тоже рисковала остаться инвалидом на всю жизнь. Но сила духа помогла Тотьмяниной не только встать на ноги, но и стать олимпийской чемпионкой.

С Максимом Марининым Татьяна каталась с 14 лет, и, казалось, что триумф на Играх – лишь вопрос времени: пара вскоре начала завоевывать один трофей за другим. Но во время одного из прокатов партнер упал сам, не удержал девушку на руках, и она ударилась головой об лед. Тотьмянина потеряла сознание, и уносили ее уже на носилках.

Несмотря ни на что, уже через два месяца фигуристка вернулась в спорт. Но еще долгое время она боролась со страхом выходить на лед. А Маринин тоже испытывал психологические проблемы, чувствуя себя виноватым. Однако ребята справились с трудностями и в 2006 году стали чемпионами Олимпийских игр в Турине.

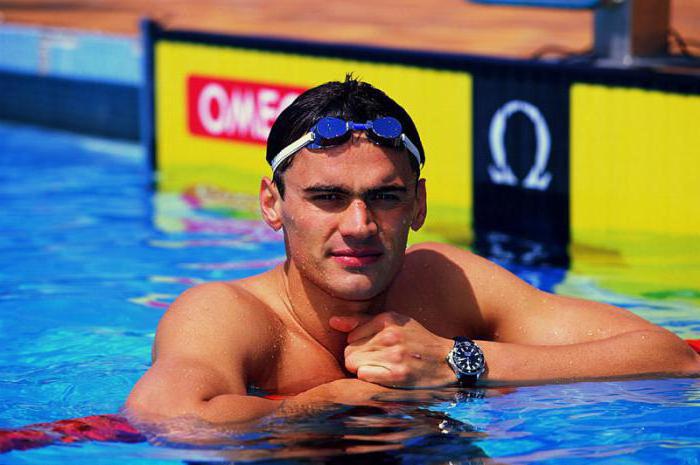

Александр Попов, плавание

Александр Попов – один из самых титулованных и известных пловцов 20 века. На Олимпиадах в Барселоне (1992) и Атланте (1996) он завоевал по две золотые медали. Но именно после Игр в США произошел случай, после которого атлет мог вообще распрощаться с жизнью.

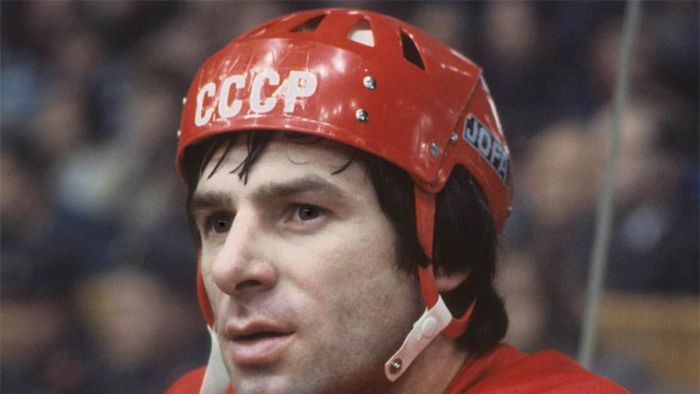

Валерий Харламов, хоккей

Один из самых известных хоккеистов за всю историю этого вида спорта мог бы вообще никогда не выйти на лед: еще в подростковом возрасте врачи диагностировали у него порок сердца. Естественно, ни о каких физических нагрузках не могло быть и речи. Но Валерий рискнул и доказал, что даже страшная болезнь не приговор.

Вообще, на коньки Харламов встал уже в семь лет, но после страшного диагноза о спорте можно было и забыть. Но отец парня вернул его на лед. А вскоре и болезнь исчезла. Валерий не только смог пробиться в сборную Советского Союза, но и в ее составе завоевал золотые медали Саппоро (1972) и Инсбрука (1976).

Однако судьба вновь решила испытать на прочность хоккеиста. После последних игр он попал в страшную аварию, в которой получил многочисленные травмы и повреждения. Валерий заново учился ходить, но все равно вернулся на лед и уже через четыре года стал серебряным призером Олимпиады в Лейк-Плэсиде.

Алия Мустафина, спортивная гимнастика

Как правило, даже после небольших травм вернуться в спортивную гимнастику очень сложно. А в случае в Алией Мустафиной, казалось бы, о продолжении карьеры и речи не могло быть.

В 2011 году первенстве Европы гимнастка неудачно приземлилась после выполнения опорного прыжка. О тяжести травмы можно было судить по тому, что спортсменка не могла самостоятельно идти, и уносили ее на руках. Оказалось, что у Мустафиной разрыв крестообразных связок колена. Потребовалась операция.

Но Алия и не думала отчаиваться. И правильно сделала: в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) она взяла по золотой олимпийской медали на брусьях.

Виктор Ан, шорт-трек

Когда-то титулованного российского спортсмена звали Ан Хен Су, жил он в Южной Корее и принес для своей страны 3 «золота» на Играх в Турине в 2006 году. Но после триумфа с ним случилась история, после которой Виктор был вынужден даже поменять гражданство.

В 2008 году во время обычной тренировки атлет врезался в ограждение и сломал колено. Восстанавливался он почти год, а в состав южнокорейской сборной для участия на Олимпиаде в Ванкувере он не попал. Тогда Ан решил попробовать свои силы в другой стране, и в 2011 году стал гражданином России. Уже в Сочи он смог завоевать для своей новой Родины три «золота» Игр.

Марио Лемье, хоккей

Среди зарубежных спортсменов тоже есть немало тех, кто смогли восстать из пепла несмотря ни на что. Один из ярких примеров – история канадского хоккеиста Марио Лемье.

В конце 80-х спортсмен начал жаловаться на боли в спине, и вскоре врачи обнаружили у него смещение дисков в позвоночнике. Но во время операции в его организм была занесена инфекция, которая привела к тому, что молодой человек оказался прикованным к больничной койке. А ведь ему было всего 25 лет.

Потратив полгода на восстановление, Лемье все же смог вернуться на лед и даже выиграл кубок Стэнли в составе «Питтсбурга». Но боли в спине усиливались. Оказалось, что у Марио редкий вид рака – лимфома Ходжкина. Хоккеист перенес лучевую терапию, но даже после этого продолжал выступать на высоком уровне и завершил карьеру в 2006 году.

Ким Ен А, фигурное катание

Южнокорейская спортсменка – одна из самых титулованных фигуристок современности. Но мало кто знает, что с большими трудностями ей пришлось столкнуться сразу после завершения юниорской карьеры.

Ким Ен А начала свою карьеру блестяще, раз за разом обыгрывая всех соперниц. Но как гром среди ясного неба прозвучал приговор от врачей: у девушки обнаружена спинная грыжа. Казалось бы, о титулах нужно забыть. Но она не сдалась и после лечения сумела стать первой спортсменкой, завоевавшей все высшие титулы в фигурном катании: Олимпиада 2010 года, первенство мира, финал Гран-При, чемпионат четырех континентов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Личность спортсмена

Содержание

Личность в спортивной деятельности [ править | править код ]

Следуя в основном систематизации А. Г. Ковалева, мы выделяем среди компонентов структуры личности спортсмена следующие: направленность, темперамент, характер, способности и саморегуляцию.

Тревожность может также быть «антиципированной» (т.е. возникать задолго до начала экстремальной ситуации, как результат прогноза предстоящих трудностей) и «символической» (опасность не обязательно затрагивает жизненные интересы, а вызвана проблемами самооценки).

Интенсивность стремления к эффективной деятельности (сила мотива) определяет состояние тревоги. Фиксируясь, такое состояние способствует развитию тревожности. Чем сильней сила мотива, тем тревожней спортсмен.

Вообще, физическая деятельность развивает такие черты личности, как настойчивость, упорство, инициативность, стремление «постоять за себя». Эти черты практически не зависят от вида спорта.

Наиболее типичными для спортсменов чертами характера являются: эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству, склонность к риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность.

На основании большого опыта работы спортивные психологи выделяют ряд личностных качеств, которые, как считается, можно назвать типичными, стандартными чертами для спортсмена-чемпиона:

Постоянная концентрация и установка к мотивации являются типичными чертами спортсмена высшей квалификации, который в своей деятельности всегда нацелен на достижение значительных результатов.

Среди личностных черт, присущих спортсменам, определенную роль играют черты, способствующие их профессиональной успешности. Если для журналистов, психологов и педагогов большое значение имеют коммуникативные навыки, то для спортсменов это умение полностью отдаться работе (максимальная самоотдача, «через не хочу»), самодисциплина, а также умение дистанцироваться от окружающих, целиком отдавая себя поставленной цели.

К чертам, которые отличают спортсменов-чемпионов, также относятся:

Исследования показали, что у спортсмена, который ценой невероятных психологических и физических затрат сделал в процессе подготовки к соревнованиям все возможное, может возникнуть один из четырех видов «страха успеха»: «страх опасности», «страх одиночества», «страх ответственности», «страх отсутствия смысла».

«Страх опасности» существует на двух уровнях: физическом и эмоциональном. Физический уровень связан с тем, что спортсмен боится травмироваться в последний момент, боится соперников, которые не желают его успеха и т.д. Эмоциональный уровень зависит от вклада, который делает любой высококвалифицированный спортсмен своими достижениями в общий успех команды. Причем, чем известнее имя спортсмена, тем большие требования предъявляют к нему СМИ, функционеры спорта и т.д. Именно поэтому спортсмен очень ценит каждую минуту личной жизни, без тщательного и надоедливого вмешательства кого-либо.

В стремлении побыть одному, спортсмен может оказаться во власти «страха одиночества». Этот страх возникает, когда спортсмен один на один остается с проблемами, связанными с его спортивной жизнью. Тренер помогает, контролирует, поддерживает. Но только спортсмен выйдет на ринг, помост, беговую дорожку, только он будет соревноваться, побеждать или проигрывать.

У спортсмена имеет место «страх ответственности», когда он знает, что страна, команда, товарищи ждут от него очень многого: достижений, рекордов, успеха. Нередко такая психологическая нагрузка оказывается не под силу спортсмену; возникает «страх отсутствия смысла». Это последняя составляющая «страха успеха». Она указывает на наличие или отсутствие целостности, силы личности спортсмена, которого отличает умение постоянно наполнять свою жизнь определенным смыслом, осуществлять планирование на перспективу и никогда не останавливаться на достигнутом. Только тогда жизнь становится богатой и наполненной реальным содержанием. В противном случае спортсмен напоминает белку в колесе: начало — процесс и вновь начало, что неизбежно вызывает вопросы к самому себе: «Зачем все это? Что дальше?» На такие вопросы, как правило, нет ответа.

Третий компонент структуры личности определяет ее возможности и включает ту систему способностей, которая обеспечивает успех спортивной деятельности. Развитие способностей зависит и от направленности личности и от ее психодинамических свойств. Сформировавшиеся способности в основном проявляются в уровне развития различных, характерных для определенного вида деятельности психических качеств, о которых здесь мы говорить не будем.

Четвертый компонент структуры личности, как бы надстраивающийся над остальными,- система самоуправления, собственно «Я» спортсмена. Этот компонент относится к самосознанию личности и осуществляет саморегуляцию и самоконтроль поведения и деятельности.

Сколько существует спортсменов со своим неповторимым «Я», столько индивидуальных вариантов проявлений личности и влияния ее особенностей на результат спортивной деятельности.

По существу, для каждого спортсмена, тем более выдающегося, необходимо создавать его собственную систему психологической подготовки. Вот почему психологи по возможности избегают давать общие рецепты.

Существует представление о человеке как саморазвивающейся-самоорганизующейся системе, состоящей из относительно замкнутых подсистем (уровней) — физиологической, психологической, социальной. Между ними существует многозначная зависимость (B.C. Мерлин). В качестве основного промежуточного звена, определяющего особенности таких взаимосвязей и такой взаимозависимости, обычно рассматриваются виды деятельности. Это подтверждается фактами изменения характера связей между индивидуальными свойствами различных уровней (гармонизации) в зависимости от того, какие действия, операции и промежуточные цели выбирает человек для решения задач, т.е. какой индивидуальный стиль деятельности или общения у него формируется (Б. А. Вяткин). В ходе развития индивидуального стиля происходит изменение детерминант, смена системных оснований, поэтому на разных стадиях развития формируются разные системы биологических, психических и социальных качеств и свойств человека в их взаимосвязи. На ранних стадиях онтогенеза развитие в большей степени подчинено биологическим закономерностям, и именно они определяют формирование определенной системы свойств индивида. Затем ведущее значение приобретают социальные факторы развития. Линия биологического развития продолжается в течение всей жизни человека, но она как бы «уходит в основание» этой жизни (Б.Ф. Ломов).

Как правило, процесс воспитания и самовоспитания протекает в неразрывной связи с повышением спортивного мастерства и динамикой отношений в спортивной команде, сохраняя высокую зависимость от успеха или неудач соревновательной деятельности. Эти предпосылки формирования и развития личности предопределяют типы мотивов спортивной деятельности.

В спорте в принципе невозможно избежать часто повторяющихся ситуаций с высокой психической напряженностью. Далеко не всегда эти ситуации разрешаются успешно. Иногда спортсмена подстерегает серия неудач, и у него возникают мотивы избегания неудач, мотивы опасения за успех, мотивы сомнения в успехе. При частом повторении таких ситуаций у спортсмена формируется мотивация избегания неудач, которая проявляется в неуверенности, оборонительном характере поведения, снижается честолюбие и активность в освоении атакующих средств. Спортсмены, сохранившие мотивацию достижения успеха, более активны, обладают меньшей тревожностью, уверенностью в своих силах, готовностью к мобилизации всех сил для победы. Попытки тренера и партнеров по команде повлиять на тип мотивации, как правило, приводят к ухудшению результативности. Практика психологического обеспечения команд показывает, что у спортсменов высокого класса примерно поровну распределена типология мотивов достижения успеха и избегания неудач, однако спортсмены с доминированием мотивации достижения успеха чаще оказываются победителями крупных соревнований.

Потребность достижений характеризует зависимость спортсмена и команды от условий, связанных со спортивными достижениями. Есть команды, согласные на участие в соревнованиях ради простого участия (но не все хотят с ними соревноваться), есть команды, готовые ради победы почти на все (но с ними тоже мало кто желает встречаться), есть команды, которые могут реально поставить посильную, но интересную для себя задачу, учтя реальную подготовленность соперника и свои возможности, ставя себе цели и действуя в зоне ближайшего развития (по Л. С. Выготскому). Более предпочтительным для спортивного взаимодействия следует признать последний вариант, хотя его осуществление на практике достаточно сложно, поскольку не всегда потребность в достижении равномерно распределяется между членами команды, у каждого может найтись повод для большей или меньшей ценности победы в конкретном соревновании. Тем не менее опытные наставники команд находят даже известный смысл в такой разнице потребности в достижении, в различном вкладе каждого спортсмена в общий успех.

Психологические параметры личности сильнейших спортсменов [ править | править код ]

С целью рассмотрения психологических параметров можно применять принципиальную схему модельных психологических характеристик структуры личности высококвалифицированных спортсменов. Эта схема психологических параметров моделей сильнейших спортсменов является условной, поскольку элементы каждого уровня отсутствуют при достижении высокого результата. В то же время значение компонентов 1-го и 2-го уровней у спортсменов высокого класса достаточно высокое, поскольку они способствуют достижению стабильности соревновательной деятельности и высокого результата.

На первом уровне находятся психические качества, обеспечивающие спортсмену возможность достичь высокого результата в экстремальных условиях соревновательной деятельности. Одним из условий этого является сформированность наиболее рационального индивидуального стиля деятельности (включая собственный тип психорегулирования, оптимальное предстартовое состояние, высокий уровень морально-волевой подготовленности, эффективную структуру мотивации, оптимальное функционирование психофизиологических функций).

Обеспечение эффективного функционирования второго уровня — очень сложный процесс, поскольку именно здесь происходит формирование тех глубинных механизмов психики спортсмена, как результата кропотливой тренировочной работы: совершенствование технико-тактического мастерства спортсмена, его психологическая подготовка, закрепление системы мотивации и целеполагания и многое другое. Здесь же формируются специфические, характерные только для данного вида спорта свойства и качества, определенный тип психорегуляции и тренировочные психофизиологические показатели (сенсомоторика, специфическая перцепция). В большинстве случаев именно на данном уровне заканчивается основная деятельность относительно отбора спортсменов, поскольку недостаточное развитие или отсутствие какого-либо психического параметра модельной характеристики на втором уровне вряд ли позволит спортсмену эффективно вести борьбу, проявляя только параметры, необходимые для первого уровня.

Третий уровень — это психические качества, присущие личности спортсмена, что является базой для последующего формирования тех свойств его личности, которые нужны для достижения высоких результатов именно в данном виде спорта. Именно из таких свойств и качеств, обусловленных спецификой вида спорта, будет в дальнейшем закладываться фундамент для достижения высоких результатов в избранном виде спорта.

Решая конкретные задачи психологической подготовки, тренер-практик или спортивный психолог в процессе подготовки спортсменов наполняет эту схему конкретным содержанием. Однако при этом следует учитывать, что нельзя устанавливать жесткие количественные модельные требования относительно психологических показателей высококвалифицированных спортсменов, поскольку они имеют очень широкие компенсаторные возможности различных проявлений психики и неповторимую индивидуальность психологического регулирования.

Нельзя устанавливать жесткие требования относительно психологических показателей высококвалифицированных спортсменов, поскольку они имеют неповторимую индивидуальность психологического регулированию.

Подструктуры личности спортсмена как критерии его спортивной пригодности [ править | править код ]

Различные подструктуры личности в спортивной психологии могут рассматриваться в качестве критериев спортивной пригодности:

Подструктура на уровне нервных процессов характеризует нейродинамические свойства силы, лабильности, подвижности, динамичности и баланса процессов возбуждения и торможения. Данная подструктура включает в себя компоненты, которые, в основном, являются врожденными. Поскольку спортивные способности во многом зависят именно от наследственных склонностей, отличающихся стабильностью и консервативностью проявлений, необходимо, прогнозируя компоненты данной подструктуры, прежде всего, обращать внимание на признаки, обусловливающие успешность дальнейшей спортивной деятельности.

Сила нервных процессов определяет выносливость нервной системы спортсмена при воздействии сильных, длительных, монотонных физических и психических раздражителей. В видах спорта, связанных с длительной монотонной работой, сильная нервная система становится существенным фактором развития специальных способностей и показателем работоспособности в этом направлении.

Сила нервной системы предопределяет такие общие показатели:

Применительно к спортивной деятельности сила нервной системы проявляется:

Подвижность нервных процессов — условие развития способности к быстрым перестройкам структуры действий при изменении тактических ситуаций, к изменению темпа и ритма работы, тактического репертуара в борьбе против соперника.

Общими показателями наличия указанного свойства нервной системы являются:

Лабильность нервной системы также связана с развитием скоростных возможностей спортсмена, но оказывается больше в скорости движений, сенсомоторного реагирования, «взрывных» действиях.

Психологические проявления динамичности нервной системы заключаются в скорости врабатывания, способности «с ходу» включаться в напряженную соревновательную деятельность.

Баланс нервных процессов обеспечивает адекватные реакции при возникновении в жизни спортсмена стрессовых ситуаций и стабильность его соревновательной деятельности.

Общими показателями баланса нервных процессов являются:

Свойства нервной системы значительно влияют на формирование способностей спортсмена на этапах его начальной и базовой (предварительной и специализированной) подготовки, когда закладываются основы спортивного, профессионального мастерства. По этой причине очень важно определить специфику их проявлений для каждого конкретного вида спорта.

Нейродинамические свойства, характерные для данной подструктуры, во многом предопределяют функционирование именно тех качеств спортсмена, которые являются врожденными, а потому мало переменны и относительно постоянны, как, например, типологические проявления темперамента. В то же время они настолько разнообразны и неоднозначны, что их невозможно рассматривать как положительные или отрицательные, а только как две неотъемлемые стороны одной медали — в зависимости от их конкретного проявления в спортивной деятельности.

Типологические свойства в поведении спортсмена [ править | править код ]

Несмотря на тесную взаимосвязь поведенческих проявлений некоторых свойств нервной системы и психологических свойств темперамента, между ними нет строгого соответствия. Вместе с тем, учитывая их влияние на поведение спортсмена, можно отметить следующие два вида взаимосвязи между ними:

а) синергизм — одинаково направленное воздействие (например, как сила нервной системы, так и экстраверсия снижают устойчивость к монотонной работе);

б) взаимная компенсация (маскировка, нивелирование проявлений одних свойств, проявлениями других).

Как отмечают исследователи, свойства нервной системы (НС), в частности сила, подвижность и лабильность нервных процессов в видах деятельности, связанных со сложными условиями протекания (к которым относится и спорт), являются профессионально важными. Поэтому определяя их особенности, необходимо учитывать такую общую специфику их проявлений.

1. Роль нейродинамических особенностей НС значительна при обеспечении надежности профессиональной деятельности в усложненных условиях ее осуществления, но общая успешность деятельности зависит от их проявлений в меньшей степени.

2. При определении практической значимости свойств НС в профессиональной деятельности необходимо учитывать двойственность их воздействия: например, качества, обеспечивающие высокий уровень выносливости, могут привести к снижению чувствительности и бдительности в деятельности.

3. Связь особенностей нейродинамических проявлений НС с показателями профессиональной деятельности неоднозначна: оптимальными для деятельности часто являются средние значения показателей, а предельные (как высокие, так и низкие) оказываются неблагоприятными.

4. Учет влияния свойств НС необходимо осуществлять не отдельно, а в комплексности их проявлений, поскольку часто они могут компенсировать проявление друг друга.

5. Влияние нейродинамических особенностей НС на успешность усвоения профессиональной деятельности часто происходит опосредованно, поскольку свойства НС во многом определяют специфику протекания психических процессов (компонентов второй подструктуры, которые рассматриваются ниже) и, будучи связанными с психомоторными особенностями человека, создают почву для возникновения многих свойств личности.

6. Влияние нейродинамических особенностей НС на успешность и надежность профессиональной деятельности особенно существенно на начальном этапе освоения профессионально значимых навыков и действий, когда речь идет о менее способных людях. Однако у квалифицированных профессионалов такого влияния нет, оно проявляется только в экстремальных или напряженных ситуациях деятельности и детерминируется уровнем их профессионального опыта.

7. Компенсация негативных проявлений НС возможна только при наличии у человека высокого уровня мотивации к деятельности, что играет существенную роль при осуществлении мероприятий по прогнозу и профессиональному отбору.

Обнаруженные у спортсмена психические процессы, необходимые для успешной специализации в конкретном виде спорта, должны иметь тенденцию к развитию и совершенствованию до уровня, необходимого для достижения высоких результатов в данном виде спортивной деятельности.

В циклических видах спорта важную роль играют стабильность мышечно-двигательных дифференцировок, «чувство ритма», способность к адекватным самооценкам функционального состояния. В скоростно-силовых видах спорта специальные способности основываются на концентрации внимания и психических качествах, связанных с высокой лабильностью нервных процессов, что обеспечивает «взрывную работу» нервно-мышечного аппарата, тонкое «чувство времени».

В сложнокоординационных видах спорта необходимо иметь следующий комплекс качеств: точные мышечно-двигательные дифференцировки, пространственную и ориентацию во времени, «чувство ритма», способность к самоконтролю и самоанализу с объективной самооценкой своих положительных и отрицательных сторон подготовки, психическую выносливость и способность эффективно действовать в неопределенных вариативных условиях, значительный объем восприятий, динамическую остроту зрения, чувствительность к контрасту, стойкость к воздействиям ослепляющего света, высокую скорость тактического мышления. Поскольку в последних двух группах, как правило, имеют место последовательные попытки в выполнении упражнений, то в них существенную роль также играют те психические качества, которые обеспечивают правильную мобилизацию психических сил спортсмена непосредственно перед попыткой, стартом.

В играх и единоборствах на первый план выступают качества, в основе которых лежит система психомоторных, перцептивно-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов. Все эти процессы протекают в непрерывно меняющихся условиях действительности и в связи с необходимостью в кратчайшие сроки воспринимать характеристики ситуации, принимать и реализовывать творческие решения относительно путей и способов проведения соревновательной борьбы. Если бы у тренеров была возможность отбирать для занятий спортом только тех спортсменов, у которых максимально развиты именно необходимые для эффективной специализации и успеха в конкретном виде спорта психические качества и свойства, достижения спортсменов были бы максимальными. Но действительность показывает, что отбор, в частности, по психологическим параметрам, это — длительный, кропотливый процесс, успех которого зависит от многих факторов. Поэтому для успешного отбора спортсменов именно по психологическим качествам необходимо знать, что обычно недостатки развития одних процессов, свойств могут успешно компенсироваться развитием у спортсменов других психических процессов.

В связи с этим, опираясь на многолетнюю работу по психологическому сопровождению подготовки спортсменов различных специализаций (фехтовальщики, баскетболисты), А. В. Родионов отмечает в них распространенность таких компенсаций.