Стеноз аорты как лечить

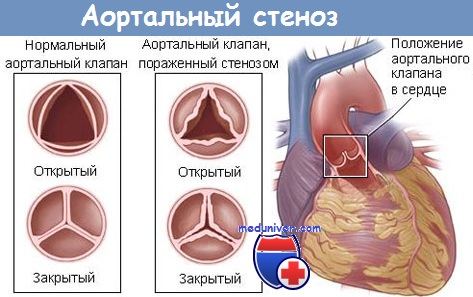

Аортальный стеноз

Что такое аортальный стеноз?

Аортальный стеноз (синоним: стеноз устья аорты) — сужение отверстия аорты за счет сращивания створок ее клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в аорту.

Причины аортального стеноза

Симптомы аортального стеноза

Аортальный стеноз чаще встречается у мужчин, особенно пожилого возраста в результате, например, отложения кальция на створках клапана. У молодых людей наиболее вероятной причиной являются врожденные аномалии. Жалобы у больных со стенозом устья аорты определяются причиной порока, характером и течением заболевания, вызвавшего порок, выраженностью и стадией развития порока. В стадии компенсации порока больные жалоб не предъявляют. Порок выявляется чаще всего случайно. У больных с более выраженным стенозом устья аорты при физической нагрузке (реже в покое) могут быть головокружения, чувство дурноты, обмороки, повышенная утомляемость, сжимающие боли в области сердца и за грудиной. Особенно характерно сочетание сжимающей боли в области сердца с головокружением и обмороком. Появление приступов сердечной астмы и одышки в покое свидетельствует о значительном снижении сократительной способности левого желудочка. Наблюдается бледность кожи. Присоединяется застой в малом, а затем и в большом круге кровообращения, что обусловливает появление акроцианоза и отеков.

Лечение аортального стеноза

— Все больные, в т.ч. и с незначительным аортальным стенозом, не имеющим клинической симптоматики, находятся под тщательным наблюдением врача

— Больным с аортальным стенозом без выраженной симптоматики рекомендовано обследование каждые 3-6 мес

— Эхо-кардиография — каждые 6-12 мес

— Всем больным со стенозом аортального клапана необходима профилактика эндокардита (антибиотики) перед, например, лечением зубов или проведением других инвазивных процедур (независимо от возраста, причин возникновения или степени стеноза)

Медикаментозная терапия

— Специфическое медикаментозное лечение отсутствует. Медикаментозное лечение направлено на стабилизацию гемодинамики

— Показана профилактика инфекционного эндокардита.

Оперативное лечение:

— Радикальное лечение — пересадка аортального клапана.

— Баллонная вальвулопластика аортального клапана показана пожилым, ослабленным больным, которые могут не перенести операцию по замене клапана

Стеноз аорты как лечить

Советы при стенозе и недостаточности аортального клапана

1. Каковы две наиболее распространенные причины стеноза аорты?

Врожденная аномалия и ревматическая атака.

2. Какова наиболее распространенная причина недостаточности аортального клапана?

Заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана и расслоение аорты.

3. Какая наиболее распространенная анатомическая аномалия лежит в основе врожденного аортального стеноза?

Двустворчатый аортальный клапан.

4. Как чаще всего проявляется стеноз аорты и аортальная недостаточность у младенцев?

Застойной сердечной недостаточностью.

5. Каковы наиболее распространенные симптомы стеноза аорты у взрослых?

Обморок, одышка при физической нагрузке и стенокардия.

6. Какие объективные признаки позволяют заподозрить аортальный стеноз?

У младенцев, это — систолический нарастающий-убывающий (ромбовидный) шум, слабая периферическая пульсация.

7. Какие объективные данные свидетельствуют о наличии аортальной недостаточности у взрослых?

Для аортальной недостаточности характерны высокое пульсовое давление и низкое диастолическое давление.

8. Каково самое опасное осложнение стеноза аорты?

9. Как подтверждается диагноз аортальной недостаточности?

При катетеризации сердца. У младенцев в критическом состоянии диагноз ставится па основании допплер-эхокардиографии; затем ребенок сразу отправляется в операционную для вальвотомии. У детей необходимо выявить сопутствующие заболевания, такие как открытый артериальный проток и коарктация грудного го отдела аорты.

У взрослых важно оцепить состояние коронарных артерий, поскольку поражение аортального клапана часто вызвано атеросклерозом (особенно это касается пожилых больных, страдающих стенокардией).

10. Как подтверждается диагноз?

У больных моложе 40 лет (когда пет подозрения па сопутствующую ишемическую болезнь сердца). Для подтверждения диагноза аортальной недостаточности достаточно только эхокардиографического исследования.

11. В каких случаях при стенозе аортального клапана показана операция?

При нарастании симптомов, прогрессирующей гипертрофии левого желудочка или пиковом систолическом градиенте 60 мм рт.ст.

12. В каких случаях показана операция при недостаточности аортального клапана?

При размере левого желудочка в конце систолы > 55 мм (по данным эхокардиографии), фракционном укорочениии 70 мм.

13. Показана ли аортальная вальвотомия при врожденном стенозе аорты?

Обычно нет. Большинству детей позднее потребуется протезирование аортального клапана.

14. Применяется ли аортальная вальвотомия при кальцифицированном аортальном стенозе?

Нет. Взрослым показано протезирование аортального клапана.

15. Показана ли при аортальной недостаточности пластика клапана?

16. В чем заключается протезирование аортального клапана?

Протезирование аортального клапана осуществляется в условиях экстракорпорального кровообращения. Поскольку левый желудочек достаточно утолщен, необходимо предпринять особые меры во избежание ишемического поражения миокарда. В левом желудочке делается отверстие для снижения натяжения миокарда, и сердце останавливается путем холодовой калиевой кардиоплегии.

Особенно внимательным следует быть при санации кальцифицированного клапана и его кольца, чтобы предотвратить попадание кальциевых частиц в желудочек и возможную эмболию. Наконец, при наложении швов необходимо не допустить обструкции левой коронарной артерии.

17. Что такое операция Росса (Ross)?

Нативный клапан легочной артерии и ее центральная часть (аутотрансплантат) перемещаются на место аортального клапана. Путь оттока правого желудочка реконструируется при помощи аллотрансаплантата легочной артерии (взятого у трупа и замороженного).

18. Какой тип протезирования используется у детей?

У детей до 15 лет применяется механический клапан из-за многочисленных случаев быстрой кальцификации свиных клапанов. Кальцификация свиных клапанов происходит быстро у молодых людей в возрасте 15-30 лет; поэтому их использование в этой возрастной группе вызывает большие проблемы.

19. Какие методы лечения применяются при небольшом размере кольца аортального клапана?

а) Аортовентрикулопластика Конно (Konno). Желудочковая перегородка разрезается но ходу кольца аортального клапана. Затем в разрез вшивается заплата для увеличения размера кольца аорты вдвое и больше.

б) Операция Росса-Конно (Ross-Konno). Нативный клапан удаляется, и перегородка разрезается. Сегмент правого желудочка вместе с аутотрансплантатом легочной артерии используется в качестве заплаты перегородки.

в) Пластика заплатой через кольцо аорты по направлению к митральному клапану. Разрез выполняется через центр некоропарного кольца по направлению к кольцу митрального клапана, но не доходя до него. Затем в разрез вшивается V-образная заплата для увеличения кольца на один размер.

г) Пластика заплатой Manouguian до передней створки митрального клапана. Описанный выше разрез распространяется на митральный клапан. Такое продление разреза позволяет увеличить аортальное кольцо приблизительно на 2 размера.

20. Что такое размер клапана?

Размер протезного клапана определяется его диаметром. Поэтому клапан №21 соответствует 21 мм в диаметре. Площадь клапана возрастает экспоненциально с диаметром клапана; увеличение размера клапана в два раза — очень значительно.

21. Каковы показатели оперативной летальности?

22. Какие возникают осложнения при протезировании аортального клапана?

• Низкий сердечный выброс (5%); чаще наблюдается у больных с предшествующей застойной сердечной недостаточностью

• Кровотечение, требующее повторного хирургического вмешательства (5%)

• Блокада сердца (2%)

• Инсульт (1%) — в результате воздушной или кальциевой эмболии после ушивания аорты

23. Каковы отдаленные результаты протезирования аортального клапана?

Отдаленные результаты превосходны, за исключением случаев предшествующей застойной сердечной недостаточности или тяжелой ИБС. Десятилетняя выживаемость составляет 75%.

24. Можно ли применять баллонную вальвотомию при кальцифицированном стенозе аорты у взрослых?

Нет. Баллонная вальвотомия использовалась при кальцифицированном стенозе аорты, но отдаленные результаты оказались плохими. Первоначально была надежда, что баллонная вальвотомия может заменить операцию и облегчить состояние возрастных больных, которые из-за пониженной функции левого желудочка подвержены наиболее высокому хирургическому риску. Тем не менее именно в этой группе баллонная вальвотомия дала наихудшие результаты; легальность к концу первого года после операции составила около 50%.

25. В каких случаях показана баллонная вальвотомия?

Из-за быстрого ухудшения гемодинамических показателей баллонная вальвотомия применяется в первую очередь как промежуточный этап перед протезированием аортального клапана или пересадкой сердца у больных в критическом состоянии. Временное улучшение функции желудочка позволяет предположить, что протезирование аортального клапана окажется эффективным.

Баллонная вальвотомия также применяется для облегчения симптомов тяжелого аортального стеноза у женщин во втором триместре беременности. Баллонная вальвотомия по-прежнему широко применяется у младенцев и детей раннего возраста с врожденным стенозом аорты при нормальных размерах клапанного кольца. В этих случаях непосредственные результаты схожи с результатами хирургической вальвотомии.

26. Следует ли выполнять вальвотомию с окклюзией притока у детей до 3-месячного возраста?

За:

а) Низкий коэффициент летальности (20%).

б) Сердечный выброс снижается редко.

Против:

а) Ограниченность во времени; операция должна выполняться быстро.

б) В 20% случаев развивается значительная недостаточность аортального клапана.

27. Следует ли проводить хирургическую вальвотомию в условиях экстракорпорального кровообращения у детей до 3-месячного возраста?

За: Достаточно времени на выполнение операции.

Против: Чаще наблюдается снижение сердечного выброса в послеоперационном периоде.

28. Показана ли баллонная вальвотомия младенцам, детям и лицам молодого возраста?

За: Позволяет избежать операции.

Против: Часто бывает неудачной у младенцев с небольшим клапанным кольцом.

29. Можно ли использовать свиные или трупные клапаны у больных в возрасте 15-30 лет?

За: Не требуется антикоагулянтная терапия. Таким образом, можно избежать риска значительного кровотечения у физически активных больных, что дает реальные преимущества у женщин детородного возраста.

Против: Несколько чаще возникает ранняя дисфункция клапана за счет его кальцификации. Поэтому может потребоваться замена клапана до истечения десятилетнего срока протезирования.

30. Нужно ли делать операцию Росса?

За:

а) Нет необходимости в применении механических клапанов даже у детей, что позволяет избежать антикоагулянтной терапии.

б) Такой аортальный клапан может функционировать всю жизнь.

Против:

а) Разрушается здоровый клапан легочного ствола, в результате чего больной пожизненно приобретает пороки двух клапанов.

б) Операция требует большого хирургического опыта, который приобретается за счет многочисленных осложнений.

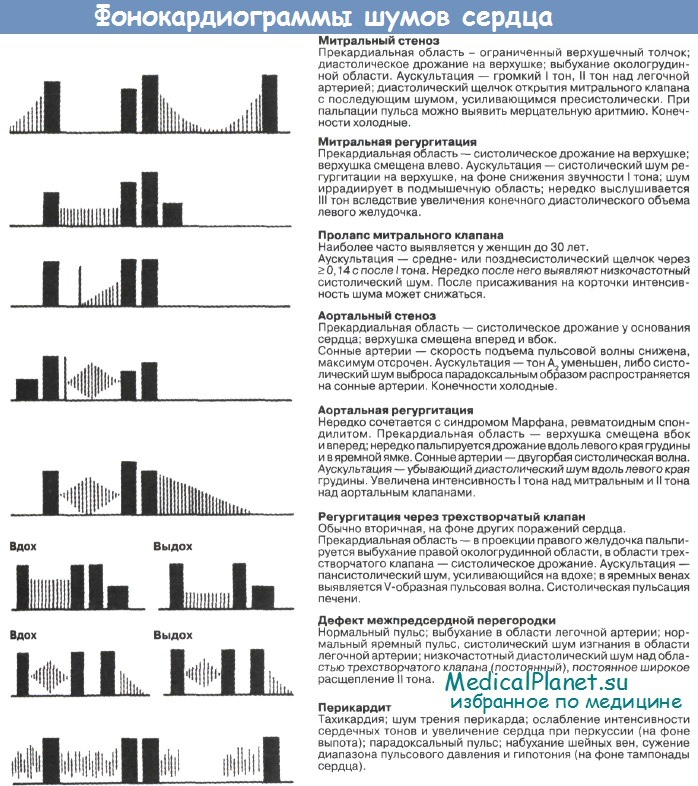

Учебное видео аускультации сердца

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

«Старческий» порок сердца: истина и мифы

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»? Каков механизм развития аортального стеноза? Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом? Рисунок 1 Многим терапевтам и кардиологам

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»?

Каков механизм развития аортального стеноза?

Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом?

|

| Рисунок 1 |

Многим терапевтам и кардиологам хорошо известен такой нередко встречающийся клинический феномен: у пожилого человека без ревматического анамнеза при выслушивании сердца определяется грубый систолический шум над аортальными точками. Зачастую его практически никак не трактуют и в диагнозе не отражают. Но иногда в попытке объяснить подобную аускультативную картину врач все же выносит примерно такой вердикт: «атеросклеротический стеноз устья аорты». Но нельзя забывать, что диагноз — это формула для лечения, и от того, насколько правильно он будет сформулирован, во многом зависит дальнейшая тактика. Это касается любого диагноза, и данного — в частности. Именно поэтому следует серьезно разобраться не только и не столько в правомочности термина «атеросклеротический стеноз», сколько в том, что же в действительности скрывает за собой «неревматический» систолический шум на основании сердца.

В СССР традиционно рассматривались три основные причины приобретенного аортального стеноза: 1) ревматизм, 2) инфекционный эндокардит и 3) атеросклероз. Именно эта триада, и, как правило, именно в таком порядке перекочевывала из руководства в руководство, из одного учебника в другой до середины настоящего десятилетия, тогда как другим предпосылкам отводилось место в графе «и прочие». Большинство авторов после описания ревматического и «септического» эндокардитов в той или иной форме упоминают атеросклероз, который обычно в преклонном возрасте может привести к формированию кальцинированного стеноза аортального клапана [1].

Между тем за рубежом уже более 30 лет придерживаются иной точки зрения. Она последовательно рассматривается в англоязычных источниках, вышедших в свет в 60-е, 70-е и 80-е годы, и последнее десятилетие исключением не является. Согласно мнению западных исследователей, аортальный стеноз у взрослых может быть результатом: 1) кальцификации и дистрофических изменений нормального клапана, 2) кальцификации и фиброза врожденного двустворчатого аортального клапана или 3) ревматического поражения клапана, причем первая ситуация является наиболее частой причиной аортального стеноза [2].

Итак, налицо очевидная разница в подходах к этой проблеме в России и за рубежом. «Точкой пересечения» был и остается лишь ревматизм, тогда как отечественная и зарубежная школы «дополняют» его каждая двумя разными этиологическими формами: первая — инфекционным эндокардитом и атеросклерозом, вторая — идиопатическим кальцинозом и кальцификацией врожденного порока (чаще двустворчатого клапана). Но следует учитывать, что существуют две оговорки. Во-первых, изолированный кальциноз как трикуспидального, так и бикуспидального аортального клапана — по сути есть один и тот же процесс, наблюдающийся лишь в разных временных диапазонах. Во-вторых, инфекционный эндокардит работами современных авторов фактически исключен из списка существенных причин аортального стеноза. Таким образом, по большому счету остаются два состояния, определяющие диагностические, лечебные и методологические разночтения: атеросклероз и идиопатический кальциноз. Принципиальная разница между этими двумя патологическими состояниями станет понятна после более детального рассмотрения сенильного кальциноза устья аорты как самостоятельной нозологической формы.

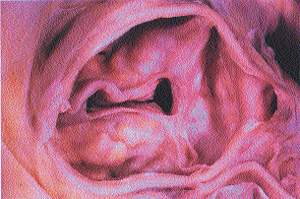

В 1904 году в журнале «Архив патологической анатомии» 28-летний немецкий врач Иоганн Георг Менкеберг описал два случая стеноза устья аорты со значительным обызвествлением клапанов [3]. Он предложил рассматривать изменения в створках как дегенеративные, как результат изнашивания тканей с последующим их «склерозом» и обызвествлением. Обнаружив, по-видимому, что-то подобное тому, что изображено на рис. 1, он изобразил в своей статье деформированный клапан, в котором на фоне жировой дегенерации расположено множество известковых депозитов (рис. 2). Его правота будет подтверждена спустя много лет, что найдет отражение в самом термине «дегенеративный кальцинированный аортальный стеноз». Но в начале века статья И. Г. Менкеберга существенного резонанса не вызвала. И лишь через полтора десятка лет она станет объектом внимания и ляжет в основу жарких дискуссий, ведущихся на протяжении долгого времени. Морфогенез порока также вызвал много споров.

|

| Рисунок 2 |

С менкеберговской гипотезой конкурировали в основном две теории: атеросклеротического поражения и поствоспалительного кальцинирования.

В нашей стране основное значение приобрела атеросклеротическая гипотеза. Считается, что детальное изучение «атеросклероза аортального клапана» в динамике развития «атеросклеротического порока» было выполнено профессором А. В. Вальтером в конце 40-х годов. Он описывал интенсивную липоидную инфильтрацию фиброзного пласта клапана на уровне замыкательной линии и на дне синусов Вальсальвы, причем отложение липоидов он наблюдал также на синусовой поверхности створок в небольших утолщениях субэндотелиального слоя. Далее имела место петрификация липоматозных очагов. Известковые массы раскалываются, что исследователь объяснял подвижностью створок, а образовавшиеся трещины заполняются плазменными белками и новыми порциями липоидов, в которых снова откладывается кальций. Раскалывание петрификатов продолжается, а вслед за этим продолжается и кальцинирование клапана. Фиброзное кольцо становится ригидным, створки твердыми и малоподвижными. Развивается аортальный стеноз [4].

Думается, в 1948 году опубликования этих данных было достаточно для обоснования атеросклеротической гипотезы, хотя критического осмысления требует даже сама идея «раскалывания» петрифицированных масс: если бы оно имело место, вероятно, в значительной степени возросла бы частота микроэмболических осложнений. Сегодня же, когда знания об атерогенезе куда более обширны, представляется возможным выдвинуть минимум два контраргумента теории А. В. Вальтера.

Черту под этими рассуждениями можно подвести выдержкой из статьи об атеросклерозе профессора Вашингтонского университета Э. Бирмана: «С атеросклерозом не следует путать локальное кальцифицирующее поражение клапана аорты, когда с возрастом происходит постепенное накопление кальция на аортальной поверхности клапана» [8].

Поствоспалительная гипотеза, распространенная в основном на Западе, предлагала искать связь кальцинирования с перенесенным когда-то инфекционным эндокардитом, или, что еще более вероятно, латентным ревмокардитом. Так, одни исследователи указывают на наличие в кальциевых конгломератах микробных агентов [9]. Другие публикуют сообщение о результатах гистологического исследования 200 обызвествленных аортальных клапанов, в 196 из которых обнаружены признаки ревматического поражения [10]. Сейчас сложно дать объективную оценку таким данным, но, вероятно, это были секционные находки у людей не столь пожилых и без выраженных известковых отложений. Именно к таким выводам приходишь, изучая мнение современных патологов, утверждающих, что у старых пациентов массивность петрификации всегда маскирует признаки, быть может, когда-то перенесенного ревматического эндокардита.

Однако наметившийся в первой половине века подход привел к формированию двух бытующих теперь за рубежом взглядов. Один из них предполагает, что ревматический вальвулит, даже не оставив стойких гранулематозных повреждений, делает клапан более ранимым в будущем, в значительной степени повышая риск структурной дегенерации [11] и позволяя рассматривать сенильный аортальный стеноз действительно как «дегенеративный», тогда как имеет место поствоспалительная дистрофия, постревматическая дегенерация; при этом перенесенное воспаление как бы детерминирует соединительнотканную деструктуризацию створок в пожилом и старческом возрасте, оказываясь своего рода предиктором кальцинирования клапанного аппарата аорты. Согласно другому взгляду, старческий кальцинированный стеноз является не столько результатом инфекционного эндокардита, сколько сам по себе может вызываться персистирующим в аортальных створках инфекционным возбудителем [12], то есть речь вообще идет о совершенно самостоятельной нозологической форме.

О своеобразности разбираемой патологии свидетельствует также и то, что все чаще появляются публикации об обнаружении в обызвествленных створках аортального клапана различных клеток костной ткани и даже элементов красного костного мозга [13].

Напоминание хорошо известных признаков аортального стеноза врачебной аудитории в данном случае не случайно. Дело в том, что у пожилых и старых пациентов доктора зачастую склонны объяснять наличие тех или иных жалоб скорее ишемической болезнью или общими инволютивными процессами в организме, нежели сформировавшимся «старческим» пороком сердца. Поэтому — коротко об основных особенностях этого заболевания.

|

| Рисунок 3 |

Аортальный стеноз — один из самых длительно компенсируемых пороков из-за гипертрофии миокарда, столь сильно выраженной, как можно встретить при других заболеваниях сердца (рис. 3). В связи с этим значительно возрастает конечное диастолическое давление в левом желудочке, его наполнение (особенно при физической нагрузке и в условиях тахикардии) затрудняется, что постепенно приводит к повышению давления заклинивания легочной артерии. Развивающаяся при этом одышка, таким образом, на первых порах оказывается следствием первичной диастолической дисфункции левого желудочка, а в период декомпенсации — и систолической дисфункции. С повышенным тонусом миокарда в диастолу связано и нарушение его оксигенации. В то время как увеличение массы левого желудочка усиливает потребность миокарда в кислороде, сдавленные коронарные артерии удовлетворить ее не могут. Отсюда столь типичные для этой категории больных стенокардические боли. При этом, хотя стенокардия возникает у 70% больных с аортальным стенозом, лишь у половины из них имеется коронарный атеросклероз [2]. Третья частая жалоба — обмороки — является следствием снижения сердечного выброса, развивающегося в результате, с одной стороны, уменьшения диастолического наполнения желудочка, с другой — возрастающего градиента давления на уровне аортального клапана [14]. Эквивалентами синкопального состояния могут служить головокружения.

Среди осложнений сенильного стеноза следует отметить эмболии крошащимися известковыми массами (чаще всего коронарных, почечных и церебральных артерий), плохо переносимые и прогностически неблагоприятные аритмии (связанные как с ишемической миокардиопатией, так и с увеличением и дисфункцией левого предсердия) и изредка развивающиеся желудочно-кишечные кровотечения, связанные с ангиодисплазией правых отделов толстой кишки. При этом риск инфекционного эндокардита кальцинированных клапанов снижается в сравнении с изолированными аортальными стенозами ревматической этиологии.

При осмотре редко можно обнаружить что-то специфическое для дегенеративного стеноза у пожилых больных. В отличие от молодых пациентов, имеющих нередко «медленный и малый» пульс, у них даже при тяжелом стенозе в силу снижения эластичности артерий пульс может оставаться нормальным. Пальпаторно длительный приподнимающийся верхушечный толчок определяется в V межреберье несколько кнаружи от среднеключичной линии; нередко может пальпироваться систолическое дрожание. При аускультации первый тон может не изменяться, но в силу функционально-гемодинамических изменений нередко наблюдается его

|

| Рисунок 4 |

ослабление. При этом второй тон, как правило, меняется, что особенно отчетливо фиксируется при длительном наблюдении за пациентом: пока кальциноз клапана не привел к стенозу, второй тон усилен (при этом в точке Боткина вслед за первым тоном иногда выслушивается систолический тон изгнания), затем из-за уменьшения подвижности створок ослаблен. Для аортального стеноза характерен грубый веретенообразный систолический шум, максимально выслушивающийся у левого края грудины и проводящийся на сонные артерии. При сенильном поражении этот шум имеет некоторые патогенетические особенности (рис. 4). Как видно из схемы, ревматический кальцинированный порок создает при систолическом изгнании гемодинамический эффект «струи», рождающий одни аускультативные феномены, а изолированный кальцинированный стеноз — эффект «спрея» с несколько другими гемодинамикой и нюансами выслушиваемой картины [15]. Так, при выраженной петрификации возникает симптом Галлавардена: высокочастотные компоненты шума проводятся в подмышечную область, имитируя шум митральной регургитации.

В диагностике клиницисту помогут рутинные инструментальные методики: ЭКГ (признаки гипертрофии и нарушения кровоснабжения миокарда левого желудочка, аритмии), рентгенография (кальциноз аортального клапана, изменение конфигурации сердца, признаки застоя в легких) и, конечно, ЭхоКГ (характер изменений в створках клапана, точная оценка степени стеноза и гипертрофии миокарда, измерение показаний внутрисердечной гемодинамики, нарушение локальной сократимости, фракция выброса, градиент давления между аортой и левым желудочком).

Лабораторные показатели, как правило, малоспецифичны и отражают экстракардиальную патологию.

Прогноз при изолированном дегенеративном аортальном стенозе определяется степенью сужения отверстия аортального клапана (см. табл.), но в целом, как правило, благоприятен. Это определяется длительной компенсацией с бессимптомным течением и медленной прогрессией из-за отсутствия комиссуральных сращений, как при ревматическом пороке. При этом следует помнить, что при появлении симптомов летальность и риск осложнений резко возрастает, а 15-20% больных умирают внезапно.

В России изучения этой нозологии как таковой не проводилось, а значит, практикующий врач не ориентирован на соответствующий диагностический поиск. При этом довольно редкое установление диагноза «атеросклеротический стеноз устья аорты» из-за непонимания истинной природы порока приводит к тому, что больному чаще назначают диету и холестеролснижающие средства, нежели направляют на консультацию к кардиохирургу. Но подобное «патогенетическое лечение» приводит лишь к прогрессированию петрифицированного стеноза. Консервативная же симптоматическая тактика вообще у больных аортальным стенозом малоэффективна, а кальцинированным — тем более. Вазодилатирующая и инотропная терапия требует большой осторожности, а назначения нитратов и диуретиков следует избегать.

Скорость прогрессирования стеноза устья аорты

Другими словами, отказ от трактовки сенильного кальцинированного стеноза устья аорты как «атеросклеротического» подведет российских кардиологов и терапевтов к формированию совершенно определенного взгляда на лечебные перспективы у таких пациентов. Единственно эффективным во всем мире признано хирургическое лечение либо путем протезирования аортального клапана (метод с наилучшими показателями отдаленной выживаемости), либо путем баллонной вальвулопластики. Второй метод имеет целый ряд существенных недостатков: большой риск осложнений и вероятность повторной обструкции, высокая интраоперационная летальность (>6%) и смертность в течение года (25%). Между тем именно этот вариант вмешательства остается основным у пожилых пациентов за рубежом; и вообще дегенеративный кальциноз стал основной причиной хирургического лечения при изолированном аортальном стенозе (51% случаев чрескожной баллонной вальвулопластики, тогда как кальциноз бикуспидального клапана и постревматическое поражение — соответственно 40 и 8% случаев). Причем возраст прооперированных больных нередко превышает 80 лет [16].

При написании последнего параграфа автор, разумеется, отдавал себе отчет в том, что проецировать зарубежную ситуацию на российскую действительность невозможно. Нередкая соматическая «запущенность» наших пациентов и стоимость кардиохирургической операции в ближайшее время не позволяют надеяться на какие-то кардинальные изменения в этом вопросе. Настоящая статья лишь подняла геронтологическую проблему, к обсуждению которой в нашей стране не обращались уже многие годы. И дело не столько в том, что 1999 год объявлен «годом пожилого человека» — отечественные медики должны располагать современной информацией и отказаться от устаревших формулировок и несуществующих диагнозов.