Структура сознания как образа

Структура сознания как образа

А.Н.Леонтьев, развивая идеи Д.С.Выготского о знаковой природе сознания, разработал трехкомпонентную структуру сознания. Развитое сознание отличается многомерностью. В явлениях сознания мы прежде всего обнаруживаем чувственную ткань. Это образы объективной реальности (актуальные либо образы прошлого или

будущего). Особая функция чувственных образов состоит в том, что они придают реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту. Именно благодаря чувственному содержанию сознания мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания.

У человека чувственные образы приобретают новое качество – свою означенность. Значения являются важнейшими «образующими» человеческого сознания. Таким образом, объективный мир в сознании человека как бы удваивается: он отражается в виде образов, с одной стороны, с другой, человек может назвать эти образы, означить их, причем независимо от наличия или отсутствия реальных предметов, значения отрываются от предметов, которые они обозначают, тем самым давая человеку свободу в оперировании ими. Человек таким образом может произвольно называть эти образы, произвольно управлять этим вторым миром. Сознание можно назвать удвоенным отражением, вторичным отражением с помощью знаковых средств.

По мнению А.Н.Леонтьева, значения ведут двойную жизнь. Во-первых, они выступают перед субъектом в своем независимом существовании. Благодаря тому, что люди пользуются одной и той же системой значений, возможна коммуникация между ними. Во второй же своей жизни они индивидуализируются, «субъективируются», приобретают личностный смысл.

В.П.Зинченко предлагает двухслойную, или двухуровневую структуру сознания, состоящую из бытийного и рефлексивного слоя. Бытийный слой образуют биодинамическая ткань живого движения и действия, чувственная ткань образа. Рефлексивный слой образуют значение и смысл.

Биодинамическая ткань. В нее входят движения и действия, которые имеют внешнюю и внутреннюю формы существования. Чистую, лишенную внутренней формы биодинамическую ткань можно наблюдать, например, в хаотичных движениям младенцев. По мере освоения, построения движений и действий они становятся все более сложными, усложняется прежде всего их внутренняя форма. Подлинно целесообразными и произвольными действия и движения становятся тогда, когда слово входит в качестве составляющей во внутреннюю форму движения.

Структура сознания-образа. Значения и смыслы

1 В книге «Деятельность. Сознание. Личность» А. Н.Леонтьев к слову «смысл» всегда прибавлял прилагательное «личностный», поскольку, с его точки зрения, речь шла о смыслах человека, уже ставшего личностью. Хотя понятие «смысл» шире по объему, чем понятие «личностный смысл», условимся, что здесь и далее под словом «смысл» мы будем подразумевать «личностный смысл» (который в контексте рассмотрения сознания как деятельности имеет, как мы знаем, и другое определение — «отношение мотива к цели»).

Для иллюстрации различий между значением и смыслом приведем следующий пример. Представим себе двух врачей-онкологов, которые окончили медицинский институт с отличием и прекрасно разбираются в онкологии, в том числе в особенностях течения онкологических заболеваний и, увы, ограниченных возможностях лечения некоторых из них. Для этих врачей значение слова «смерть» в принципе одинаково. Вдруг один из друзей узнает, что у него неоперабельная злокачественная опухоль. Изменится ли для него значение слова «смерть» как система обобщенных форм отражения действительности? Вряд ли. Зато, несомненно, изменится смысл этого слова: оно приобретет для него совершенно иную субъективную окраску, чем для его друга, у которого все в порядке. Какие именно субъективные переживания могут быть у человека, осознавшего вдруг возможность собственной скорой смерти, лучше всего передают великие произведения писателей и поэтов — знатоков человеческих душ. И это неслучайно — именно искусство является средством передачи (трансляции) другому смыслов (наука, как мы помним, имеет своей целью трансляцию значений).

Для субъекта смысл того или иного явления непосредственно представлен в эмоциях. Например, отрицательная эмоция при внешне успешном действии открывает субъекту истинный смысл произошедшего: на самом деле успех является поражением, так как осуществленное действие не привело к реализации значимого для субъекта мотива. В главе 5, § 7 мы уже приводили пример, иллюстрирующий сказанное. Девушка, поступавшая в институт ради любимого, казалось бы, должна была обрадоваться, увидев свою фамилию в списках зачисленных на 1-й курс. Но она, напротив, испытала отрицательную эмоцию: оказалось, ее любимый в институт не поступил.

Однако эмоции не тождественны смыслу. Эмоции, как пишет Д.А.Леонтьев [69], абстрактны (отражают лишь успешность/неуспешность реализации истинного мотива деятельности), т.е. носят неспецифический характер. Смысл же всегда конкретен. Это означает, что появившаяся эмоция только ставит перед человеком «задачу на смысл», т.е. может побудить его к самоанализу с целью выяснить, какой именно конкретный мотив стоит за эмоцией.

Смысл субъективно проявляется и в других формах, например в эффектах искажения некоторых характеристик перцептивного образа (пространственных, временньгх и т.п.). Так, например, значимый для ребенка взрослый приобретает на его рисунках больший размер, чем менее значимый (скажем, в рисунках семьи самой большой по размеру оказывается мама, а в уголке этого рисунка запечатлен «маленький» папа, хотя в действительности папа выше мамы чуть ли не вдвое). Факт увеличения в размерах «страшных» предметов в нашем образе мира хорошо передает, как мы уже говорили, русская пословица «У страха глаза велики». Человек, занимающийся любимым делом, не замечает, как много ча-

сов прошло с начала работы; напротив, при занятиях нелюбимым или неприятным делом время «тянется бесконечно». Существуют и другие формы проявления смыслов.

Согласно А.Н.Леонтьеву, в отличие от значений, которые надындивидуальны, поскольку «кристаллизуют в себе» опыт человечества, смыслы (как и чувственная ткань) существуют лишь в индивидуальных формах. Последующее развитие идей в школе А.Н.Леонтьева показало, что смыслы могут иметь и надындивидуальный характер (а значение, напротив, может быть индивидуальным или групповым). Ведь смысл — это такой же «след деятельности», как и значение, но деятельности, взятой не в совокупности безличных операций, способных передаваться как способы совершения действий (они-то и «кристаллизуются», воплощаются в значении), а взятой в отношении к мотиву (мотивам). Формой надындивидуального существования смыслов является, например, миф, в котором «живет» то или иное племя и через призму которого оно воспринимает мир. Поэтому обобщения, обнаруженные в племени (например, называние одним словом оленя, пшеницы и священного растения у гуичолов — представителей одного из описанных Л. Леви-Брюлем первобытных племен), определяются одинаковой значимостью данных вещей для жизни племени, а не более или менее объективными свойствами этих предметов. Формами надындивидуального существования смыслов являются, как уже было сказано, произведения искусства. Искусство вообще является одним из самых действенных способов трансляции (передачи) смыслов.

Большой проблемой является соотношение между собой смыслов и значений. Значение более объективно (оно ведь непосредственно не определяется мотивами деятельности субъекта), и именно поэтому мы можем использовать одно и то же значение для выражения разных смыслов и — наоборот — один смысл может найти свое выражение в разных значениях. В то же время процесс воплощения смысла в значениях (и обратный ему процесс понимания скрытых за значениями смыслов) очень сложен.

«Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?» — вопрошал Ф.И.Тютчев и горестно заключал: «Мысль изреченная есть ложь». Но мысль изреченная — это попытка выразить смыслы в словесных значениях, которые понимаются другим субъектом через призму его собственных смыслов, и поэтому, казалось бы, одно и то же высказывание не воспринимается собеседниками одинаково. Впрочем, это происходит в том случае, когда мотивы двух общающихся людей действительно различны, поэтому одно и то же событие воспринимается ими совершенно по-разному. С точки зрения школы А.Н.Леонтьева, это неизбежно в обществах, где есть группы людей с противоположными или просто различными интересами. Лишь в первобыт-

ных обществах наблюдалось относительное тождество смыслов всех участников совместной деятельности, и поэтому значения, в которых выражали свои смыслы, скажем, первобытные охотники, не находились в столь драматических отношениях с ними, как в случаях осознания человеком своего особого (в смысловом отношении) видения мира по сравнению с другими людьми. Поэтому не всегда человек может выразить имеющиеся у него смыслы в адекватных им значениях. Например, принятая в обществе система «правильных» (нормативных) высказываний (т.е. систем значений как закрепившихся в данной культуре способов овладения миром и соответствующих способов его отражения) может препятствовать тому или иному автору обнародовать свою точку зрения. Те смыслы, которые автор хочет донести до читателя, должны быть выражены в иных значениях.

Скажем, когда-то в советское время было принято считать основным вопросом философии вопрос о соотношении «материи» и «сознания»: что из них первично, что из них вторично. В соответствии с этим каноном все философы должны были быть разделены на два лагеря: материалистов и идеалистов (первые говорили о первичности материи и вто-ричности сознания, вторые — наоборот). Однако многие историки философии в советское время обнаруживали, что есть философы, которые не вписываются в эту схему по разным причинам (либо они не считают возможным говорить о первичности и вторичности указанных выше двух реальностей, поскольку для них они существуют одновременно и взаимно обусловливают друг друга, либо «основным вопросом философии» для них является какой-то другой вопрос). И советские историки философии были вынуждены либо «писать в стол», либо, увы, загонять в прокрустово ложе имеющихся значений свои смыслы, рискуя при этом утратить их неповторимое обаяние, т.е. искажать смыслы в угоду принятым значениям. Или, допустим, художник пишет картину, стремясь выразить свое неповторимое видение мира (свои смыслы). Однако те формы, в которых он это делает (манера живописи, длительный срок обдумывания и создания картины и т.п.), не вписываются в систему значений общества, в котором он живет. Допустим, ему заказал картину для своего офиса некий бизнесмен и теперь торопит с выполнением заказа, требует писать в той манере, которая ему нравится. И художник, который раньше думал, что занимается искусством «ради реализации себя», теперь, при угрозе голодного существования, начинает пользоваться художественными приемами (значениями), которые на самом деле реализуют требования (смыслы) возможного покупателя его картин.

Говоря о требованиях общества, нельзя забывать о том, что при потенциально общей системе значений они все же не могут быть одинаковыми у разных членов этого общества и у разных социальных групп. Во-первых, далеко не каждый человек сможет приобщиться к богатству выраженного в значениях опыта человечества, во-вторых, значения как система операций (при всей воз-

можности ее трансляции другим) реализуют все же способы достижения конкретных мотивов человеческой деятельности (т.е. воплощают в себе те или иные конкретные смыслы). Конечно, можно научить разночинца танцевать так, как танцуют на дворянских балах, но для дворянина танцы и балы — неотъемлемый способ существования, пронизанный особыми смыслами, которые невозможно транслировать простым обучением танцам, а для разночинца смысл танцевальных движений — не чувствовать себя «белой вороной» в светском обществе. Несомненно, это будет сказываться и на характере танцевальных движений.

Кроме того, одна социальная группа, находясь у власти, может не допускать другую к определенным системам значений (например, препятствуя «кухаркиным детям» получить образование), тем самым реализуя только свои смыслы. В последнее время в российском обществе наблюдается антигуманная тенденция — навязать определенным слоям населения в процессе обучения систему значений, которая объективно не соответствует их интересам, т.е. реализует не их смыслы, а смыслы организаторов обучения 1 (см., например, [94]). Значит, овладение системой значений не всегда столь безразлично для смыслов субъекта.

Впрочем, проблема соотношения смыслов и значений еще далека от своего окончательного решения в школе А. Н.Леонтьева. Более того, эти понятия теперь несколько иначе определяются и рассматриваются, чем в классических работах ее создателя. За рамками нашего изложения осталось введение В. П. Зинченко в схему строения сознания еще и «духовного» его измерения [37].

12.4. Структура сознания согласно А. Н. Леонтьеву

Опорные слова к вопросу №12 — здесь

Одно из первых представлений о структуре сознания принадлежит Зигмунду Фрейду, согласно которому сознание имеет иерархическую структуру и включает в себя подсознание, сознание, сверхсознание. Подсознание и сверхсознание образуют состав бессознательного.

Выделение З.Фрейдом бессознательного, создание им метода психоанализа представляют собой пример одной из практик работы с сознанием. Есть предположение, что подобное структурирование сознания исчерпало свой объяснительный потенциал.

Продолжая изучать структуру индивидуального сознания, Алексей Николаевич Леонтьев выделил три его составляющих: чувственная ткань сознания, значение и личностный смысл.

Иначе говоря, это содержание слов, схем, карт, чертежей и т.п., которое понятно всем людям, говорящим на одном языке, принадлежащим к одной культуре или близким культурам, прошедшим сходный исторический путь.

В значениях обобщается, кристаллизуется и, тем самым, сохраняется для последующих поколений опыт человечества. Постигая мир значений, человек познает этот опыт, приобщается к нему и может внести в нее свой вклад. Значения, писал А.Н. Леонтьев, «преломляют мир в сознании человека. в значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытой совокупной общественной практикой».

Личностный смысл отражает субъективную значимость тех или иных событий, явлений действительности к интересам, потребностям, мотивам человека. Он создает пристрастность человеческого сознания.

Преломляясь в сфере индивидуального сознания, значение приобретает особый, только ему присущий (личностный) смысл.

Многие проблемы, связанные с воплощением своих мыслей в словах как раз и связаны с различием между личностным смыслом и значением. Недаром воскликнул поэт: «О, если б без слова, сказать душой было можно!».

Несовпадение личностных смыслов создает трудности понимания. Случаи непонимания людьми друг друга, возникающие из-за того, что одно и то же событие, явление имеет для них разный личностный смысл, получило название «смыслового барьера».

Термин «смысловой барьер» ввела психолог Л.С. Славина. Изучая младших школьников, она искала причины того, почему некоторые дети совершенно невосприимчивы к воздействиям со стороны педагога. Выяснилось, что во многом это связано с тем, что предъявляемое к ребенку требование имеет для него совершенно другой личностный смысл, чем для учителя.

Например, учитель задает ребенку вопрос, пытаясь понять, что он знает или даже «вытянуть» его на лучшую отметку, а ученик считает, что тот к нему придирается. Учитель ставит отметку, которая кажется ему правильной, а ученик полагает, что к нему несправедливы, и отметка занижена. Конечно, смысловой барьер может возникать не только между учителем и учеником, но и между ребенком и родителями, между взрослыми людьми. Важно то, что при достаточно частом повторении такого взаимонепонимания, смысловой барьер может расширяться, захватывать все новые и новые области взаимоотношений, и тогда любые воздействия, идущие, например, от педагога перестают восприниматься. Возникает то, что в житейской психологии, грубо, но точно описывается словами, «как от стенки горох».

Все эти компоненты вместе и создают ту сложную и удивительную реальность, которая и есть человеческое сознание.

5.1.3. Концепция сознания А. Н. Леонтьева – В. П. Зинченко

А. Н. Леонтьев считал, что чувственная ткань сознания «образует чувственный состав конкретных образов реальности, актуально воспринимаемой или всплывающей в памяти. Образы эти различаются по своей модальности, чувственному тону, степени ясности, большей или меньшей устойчивости и т. д. Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они придают реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту. Что, иначе говоря, именно благодаря чувственному содержанию сознания мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания – как объективное «поле и объект его деятельности». Чувственная ткань – переживание «чувства реальности».

Значения – это то общее содержание слов, схем, карт, чертежей и т. п., которое понятно всем людям, говорящим на одном языке, принадлежащим к одной культуре или близким культурам, прошедшим сходный исторический путь. В значениях обобщается, кристаллизуется и тем самым сохраняется для последующих поколений опыт человечества. Постигая мир значений, человек познает этот опыт, приобщается к нему и может внести в него свой вклад. Значения, писал А. Н. Леонтьев, «преломляют мир в сознании человека… в значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытая совокупной общественной практикой». Универсальным языком значений является язык искусства – музыки, танца, живописи, театра, язык архитектуры.

Преломляясь в сфере индивидуального сознания, значение приобретает особый, только ему присущий смысл. Например, все дети хотели бы получать пятерки. Отметка «пять» имеет общее для всех них значение, закрепленное социальным нормативом. Однако для одного эта пятерка – показатель его знаний, способностей, для другого – символ того, что он лучше других, для третьего – способ добиться обещанного подарка от родителей и т. п. То содержание значения, которое оно приобретает лично для каждого человека, называется личностным смыслом.

Личностный смысл, таким образом, отражает субъективную значимость тех или иных событий, явлений действительности по отношению к интересам, потребностям, мотивам человека. Он «создает пристрастность человеческого сознания».

Несовпадение личностных смыслов влечет за собой трудности понимания. Случаи непонимания людьми друг друга, возникающие из-за того, что одно и то же событие, явление имеет для них разный личностный смысл, получило название «смыслового барьера». Этот термин ввела психолог Л. С. Славина.

Все эти составляющие вместе создают ту сложную и удивительную реальность, которая и есть человеческое сознание.

В. П. Зинченко, объединяя все эти теории Л. Фейрбаха, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, включая теорию Н. А. Бернштейна о понятии живого движения и его биодинамической ткани, также выделяет двухслойную структуру сознания:

• бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя: 1) биодинамические свойства движений, опыт действий; 2) чувственные образы;

• рефлексивное сознание (сознание для сознания), включающее в себя: 1) значение; 2) смысл.

Значение – содержание общественного сознания, усваиваемое человеком, – это могут быть операционные значения, предметные, вербальные значения, житейские и научные значения-понятия. Понятие значения фиксирует то обстоятельство, что сознание человека развивается не в условиях робинзонады, а внутри культурного целого, в котором исторически кристаллизован опыт деятельности, общения и мировосприятия, который индивиду необходимо не только усвоить, но и построить на его основе собственный опыт. Значение рассматривалось как форма сознания, т. е. осознания человеком своего – человеческого – бытия. Оно же рассматривалось и как реальная психологическая «единица сознания», и как факт индивидуального сознания.

Смысл – субъективное понимание значения, ситуации или сигнала, фактически приписывание значения полученному сигналу. Процессы осмысления значений и означения смыслов выступают средствами диалога и взаимопонимания. Понятие смысла в равной степени относится и к сфере сознания, и к сфере бытия. Оно указывает на то, что индивидуальное сознание несводимо к безличному знанию, что оно в силу принадлежности живому субъекту и реальной включенности в систему его деятельностей всегда страстно, короче, что сознание есть не только знание, но и отношение. Иначе говоря, понятие смысла выражает укорененность индивидуального сознания в бытии человека, а рассмотренное выше понятие значения – подключенность этого сознания к сознанию общественному, к культуре. Нащупываемые пути изучения смыслов связаны с анализом процессов извлечения (вычерпывания) смыслов из ситуации или с «впитыванием» их в ситуацию, что также нередко бывает. Смыслы, как и значения, связаны со всеми компонентами структуры сознания. Наиболее очевидны отношения между значениями и смыслами, существующие в рефлексивном слое сознания.

Движение и действие имеют внешнюю и внутреннюю форму. Биодинамическая ткань – это наблюдаемая и регистрируемая внешняя форма живого движения, рассматривавшегося Н. А. Бернштейном как функциональный орган индивида. Использованием для его характеристики термина «ткань» подчеркивается, что это материал, из которого строятся целесообразные, произвольные движения и действия. По мере их построения, формирования все более сложной становится внутренняя форма, внутренняя картина таких движений и действий. Она заполняется когнитивными, эмоционально-оценочными, смысловыми образованиями. Подлинная целесообразность и произвольность движений и действий возможна тогда, когда слово входит в качестве составляющей во внутреннюю форму или картину живого движения. Чистую, лишенную внутренней формы биодинамическую ткань можно наблюдать при моторных персеверациях, в квазимимике, в хаотических движениях младенца и т. п. Биодинамическая ткань избыточна по отношению к освоенным скупым, экономным движениям, действиям, жестам.

Чувственная ткань и смысл лишь частично доступны самонаблюдению. Посторонний наблюдатель может делать о них заключения на основе косвенных данных, таких, как поведение, продукты деятельности, поступки, отчеты о самонаблюдении. Подобно биодинамической ткани чувственная ткань представляет собой строительный материал образа. Ее наличие доказывается с помощью достаточно сложных экспериментальных процедур. Например, при стабилизации изображений относительно сетчатки, обеспечивающей неизменность стимуляции, наблюдатель поочередно может видеть совершенно разные зрительные картины. Изображение представляется ему то плоским, то объемным, то неподвижным, то движущимся и т. п. В функциональных моделях зрительной кратковременной памяти чувственная ткань локализуется в таких блоках, как сенсорный регистр и иконическая память. В этих блоках содержится избыточное количество чувственной ткани. Скорее всего, она вся необходима для построения образа, хотя используется при его построении или входит в образ лишь ее малая часть.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава 4 Структура сознания

Глава 4 Структура сознания

1. Сознание как высшая ступень развития психики

Сознание — высшая, свойственная человеку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате чего достигается познание и преобразование окружающей действительности.

Функция сознания заключается в формировании целей деятельности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, что обеспечивает разумное регулирование поведения и деятельности человека. В сознание человека включено определенное отношение к окружающей среде, к другим людям: «Мое отношение к моей среде есть мое сознание» (Маркс).

Рис. 4.1. Функции, свойства сознания

Выделяют следующие свойства сознания: построение отношений, познание и переживание. Отсюда непосредственно следует включение мышления и эмоций в процессы сознания. Действительно, основной функцией мышления является выявление объективных отношений между явлениями внешнего мира, а основной функцией эмоции — формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, людям. В структурах сознания синтезируются эти формы и виды отношений, и они определяют как организацию поведения, так и глубинные процессы самооценки и самосознания. Реально существуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием. «Осознание переживания — это всегда установление его объективной отнесенности к причинам, его вызывающим, к объектам, на которые оно направлено, к действиям, которыми оно может быть реализовано» (С. Л. Рубинштейн).

Сознание развивается у человека только в социальных контактах. В филогенезе сознание человека развивалось, и становится возможным лишь в условиях активного воздействия на природу, в условиях трудовой деятельности. Сознание возможно лишь в условиях существования языка, речи, возникающей одновременно с сознанием в процессе труда.

В онтогенезе сознание ребенка развивается сложным, опосредствованным путем. Психику ребенка, младенца, вообще говоря, нельзя рассматривать как изолированную, самостоятельную психику. С самого начала существует устойчивая связь психики ребенка и психики матери. В пре-натальный период и в постнатальный эту связь можно назвать психической (чувственной) связью. Но ребенок является вначале только пассивным элементом этой связи, воспринимающей субстанцией, а мать, являясь носителем психики, оформленной сознанием, уже в состоянии такой связи, по-видимому, передает в психику ребенка не просто психофизическую, но и оформленную сознанием человеческую информацию. Второй момент — это собственно деятельность матери. Первичные органические потребности ребенка в тепле, психологическом комфорте и пр. организуются и удовлетворяются извне любовным отношением матери к своему ребенку. Мать любящим взглядом «вылавливает» и оценивает все ценное, с ее точки зрения, в первоначально беспорядочной реактивности организма ребенка и плавно, постепенно, любящим действием отсекает все отклоняющееся от социальной нормы. Здесь важно и то, что нормы развития уже всегда есть в каком-то определенном виде в человеческом обществе, в том числе и нормы материнства. Так, любовью к ребенку мать как бы вытягивает ребенка из органической реактивности, бессознательности и выводит, втягивает в человеческую культуру, в человеческое сознание. Фрейд отмечал, что «мать учит любить ребенка», она действительно вкладывает свою любовь (отношение) в психику ребенка, поскольку мать (ее образ) является для чувств и восприятия ребенка действительным центром всех актов, всех благ и неприятностей.

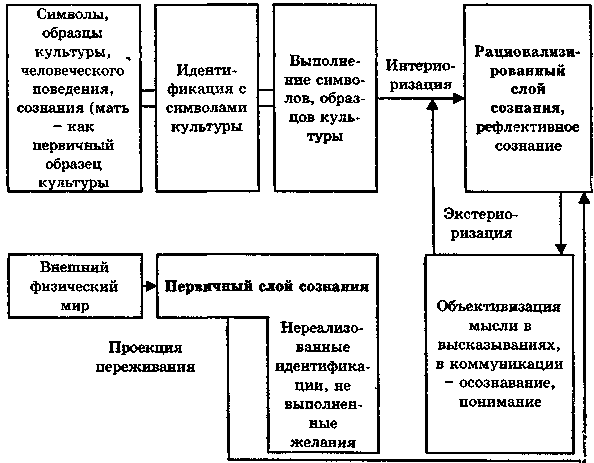

Затем наступает следующий акт развития, который можно назвать первичным актом сознания — это идентификация ребенка с матерью, т. е. ребенок пытается поставить себя на место матери, подражать ей, уподобить себя ей. Эта идентификация ребенка с матерью является, по-видимому, первичным человеческим отношением. В этом смысле первичное — не предметное отношение, а отношение сознания, первичная идентификация с культурным символом. Мать здесь дает прежде всего культурный образец социального поведения, а мы, конкретные люди, только

Рис. 4.2. Развитие сознания

следуем этим образцам. Важны выполнение, активная деятельность ребенка по воспроизведению образцов человеческого поведения, речи, мышления, сознания, активная деятельность ребенка по отражению окружающего мира и регуляции своего поведения.

Но выполнение смысла культурного символа, образца влечет за собой рационализированный им слой сознания, который может относительно самостоятельно развиваться посредством механизма рефлексии, анализа (мыследеятель-ность). В некотором смысле, осознание противоположно рефлексии. Если осознание есть постижение целостности ситуации, дает картину целого, то рефлексия, напротив, членит это целое, например, ищет причину затруднений, осуществляет анализ ситуации в свете цели деятельности. Таким образом, осознание является условием рефлексии, но в свою очередь рефлексия является условием для более высокого, глубокого и верного осознания, понимания ситуации в целом. Наше сознание в своем развитии испытывает многие идентификации, но выполняются, реализуются отнюдь не все. Эти нереализованные потенции нашего сознания и составляют то, что мы обычно обозначаем термином «душа», которая есть большей частью несознаваемая часть нашего сознания. Хотя, если быть точным, то нужно сказать, что символ как бесконечное содержание сознания в принципе нереализуемо до конца, и это является условием периодического возвращения сознания к себе. Отсюда следует третий фундаментальный акт сознания («развитие сознания») — осознавание своего невыполненного желания. Так круг развития замыкается и все возвращается к своему началу.

Выделяют два слоя сознания (В. П. Зинченко).

I. Бытийное сознание (сознание для бытия), включающее в себя: 1) биодинамические свойства движений, опыт действий; 2) чувственные образы.

П. Рефлективное сознание (сознание для сознания), включающее в себя: 1) значение; 2) смысл.

Значение — содержание общественного сознания, усваиваемое человеком; это могут быть операционные значения, предметные, вербальные значения, житейские и научные значения — понятия.

Смысл — субъективное понимание и отношение к ситуации, информации. Непонимание связано с трудностями осмысления значений. Процессы взаимной трансформации значений и смыслов (осмысление значений и означение смыслов) выступают средством диалога и взаимопонимания.

На бытийном слое сознания решаются очень сложные задачи, т. к. для эффективного в той или иной ситуации поведения необходима актуализация нужного в данный момент образа и нужной двигательной программы, т. е. образ действия должен вписываться в образ мира. Мир идей, понятий, житейских и научных знаний соотносится со значением (рефлективного сознания). Мир человеческих ценностей, переживаний, эмоций соотносится со смыслом (рефлективного сознания).

Мир производственной, предметно-практической деятельности соотносится с биодинамической тканью движения и действия (бытийного слоя сознания). Мир представлений, воображений, культурных символов и знаков соотносится с чувственной тканью (бытийного сознания). Сознание рождается и присутствует во всех этих мирах. Эпицентром сознания является сознание собственного «Я». Сознание: 1) рождается в бытии, 2) отражает бытие, 3) творит бытие. Функции сознания: 1) отражательная, 2) порождающая

Рис. 4.3. Структура сознания

(творчески-креативная), 3) регулятивно-оценочная, 4) рефлексивная — основная функция, характеризует сущность сознания. В качестве объекта рефлексии может выступать: 1) отражение мира, 2) мышление о нем, 3) способы регуляции человеком своего поведения, 4) сами процессы рефлексии и 5) свое личное сознание.

Бытийный слой содержит в себе истоки и начала рефлективного слоя, поскольку значения и смыслы рождаются в бытийном слое. Выраженное в слове значение содержит: 1) образ, 2) операционное и предметное значение, 3) осмысленное и предметное действие. Слово, язык не существует только как язык, в нем объективировались формы мышления, которые нами и овладевают через использование языка.

Язык и объективированные в нем формы мышления — это определенным образом рационализированные формы сознания, которые обретают видимую самостоятельность, но в действительности являются только вершиной айсберга. Рефлектированные, рациональные структуры сознания имеют в своем основании другое содержание, источник и энергию образования этих рациональностей. Рациональные структуры являются только частной реализацией базовых оппозиций сознания, во-вторых, в сознании часто наличествуют конфликтующие структуры. И разрешение таких конфликтов, освобождение энергии сознания для следующего цикла развития возможно только через акты осознания на себе (в том смысле, что все психическое содержание, подлежащее осознанию, уже существует и функционирует в моей психике, и только то, что живет во мне, я и могу осознать, осознать же что-то внешнее невозможно).

Функция организации сознания (ее задача и смысл) состоит в освобождении психической энергии сознания, в расширении горизонтов сознания и, что самое главное, в создании оптимальных и необходимых условий для нового цикла развития.

Поскольку сознание, рассмотренное извне, объективно является определенной знаковой структурой и структурой объективированного мышления, то его можно довольно объективно исследовать и описывать. Но внешняя структура как-то указывает на внутреннюю, имплицирует ее, поэтому возможен переход к пониманию внутренних содержаний сознания.

Венцом развития сознания является формирование самосознания, которое позволяет человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом относиться к себе. Мерилом для человека в его отношении к себе являются, прежде всего, другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление человека о себе, делает его более многогранным. Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом деле, сколько результатом представлений человека о себе, сложившихся на основе общения с ним окружающих.

Осознание себя в качестве устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности, которая, независимо от меняющихся ситуаций, способна при этом оставаться сама собой. Ощущение человеком своей единственности поддерживается непрерывностью его переживаний во времени: помнит о прошлом, переживает настоящее, обладает надеждами на будущее. Непрерывность таких переживаний и дает человеку возможность интегрировать себя в единое целое. Главная функция самосознания — сделать доступными для человека мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть на самом деле, оценить себя; если оценка окажется неудовлетворительной, то человек может либо заняться самоусовершенствованием, саморазвитием, либо, включив защитные механизмы, вытеснить эти неприятные сведения, избегая травмирующего влияния внутреннего конфликта.

Только благодаря осознанию своей индивидуальности возникает особая функция — защитная: стремление защитить свою индивидуальность от угрозы ее нивелирования.

Для самосознания наиболее значимо стать самим собой (сформировать себя как личность), остаться самим собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь поддерживать себя в трудных состояниях. Для того чтобы самоактуализироваться, стать самим собой, лучшим из того, чем ты способен стать, надо: осмелиться полностью погрузиться во что-либо без остатка, забыв свои позы, преодолев желание защиты и свою застенчивость, и переживать это нечто без самокритики; решаться делать выбор, принимать решения и брать на себя ответственность, прислушиваться к себе самому, дать возможность проявляться своей индивидуальности; непрерывно развивать свои умственные способности, реализовывать свои возможности полностью в каждый данный момент.

В ссциальной психологии выделяют три сферы, в которых осуществляется становление, формирование личности: деятельность, общение, самосознание.

В ходе социализации расширяются и углубляются связи общения человека с людьми, группами, обществом в целом, происходит становление в человеке образа его «Я». Образ «Я», или самосознание (представление о себе), не возникает у человека сразу, а складывается постепенно на протяжении егэ жизни под воздействием многочисленных социальных влияний и включает 4 компонента (по В. С. Мерлину):

• сознание отличия себя от остального мира;

• сознание «Я» как активного начала субъекта деятельности;

• сознание своих психических свойств, эмоциональные самооценки;

• социально-нравственная самооценка, самоуважение, которое формируется на основе накопленного опыта общения и деятельности.

В современной науке существуют различные точки зрения на генезис самосознания. Традиционным является понимание самосознания как исходной генетически первичной формы человеческого сознания, основывающейся на самоощущениях, самовосприятие человека, когда еще в раннем детстве формируется у ребенка целостное представление о своем физическом теле, о различении себя и всего остального мира. Исходя из концепции «первичности» указывается, что способность к самопереживанию оказывается особой универсальной стороной самосознания, которая его порождает,

Существует и противоположная точка зрения (Л. Л. Рубинштейн) согласно которой самосознание — высший вид сознания, возникший как результат развития сознания. Не сознание рождается из самопознания, из «Я», а самосознание возникает в ходе развития сознания личности.

Третье направление психологической науки исходит из того, что осознание внешнего мира и самосознание возникли и развивались одновременно, едино и взаимообусловленно. По мере объединения «предметных» ощущений складывается представление человека о внешнем мире, а в результате синтеза самоощущений — о самом себе. В онтогенезе самосознания можно выделить два основных этапа: на первом этапе формируется схема собственного тела и формируется «чувство Я». Затем по мере совершенствования интеллектуальных возможностей и становления понятийного мышления самосознание достигает рефлексивного уровня, благодаря чему человек может осмысливать свое отличие в понятийной форме. Поэтому рефлексивный уровень индивидуального самосознания всегда остается внутренне связанным с аффективным самопереживанием (В. П. Зинченко). Исследования показали, что самоощущение контролируется правым полушарием мозга, а рефлексивные механизмы самосознания — левым полушарием.

Критерии самосознания: 1) выделение себя из среды, сознание себя как субъекта, автономного от среды (физической среды, социальной среды); 2) осознание своей активности — «Я, управляю собой»; 3) осознание себя «через другого» («То, что я вижу в других, это может быть и мое качество»); 4) моральная оценка себя, наличие рефлексии — осознание своего внутреннего опыта.

Ощущение человеком своей единственности поддерживается непрерывностью его переживаний во времени: помнит о прошлом, переживает настоящее, обладает надеждами на будущее. Непрерывность таких переживаний и дает человеку возможность интегрировать себя в единое целое.

При анализе динамической структуры самосознания используют два понятия: «текущее Я» и «личностное Я». «Текущее Я» обозначает конкретные формы осознания себя в текущем настоящем, то есть непосредственные процессы деятельности самосознания. «Личностное Я» — это устойчивая структурная схема самоотношения, ядро синтеза «текущих Я». В каждом акте самосознания одновременно выражены элементы самопознания и самопереживания.

Поскольку самоотражаются все процессы сознания, постольку человек может не только осознавать, оценивать и регулировать собственную психическую деятельность, но и сознавать себя сознающим, самооценивающим.

В структуре самосознания можно выделить: 1) осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего «Я» («Я как действующий субъект»); 2) осознание своих реальных и желаемых качеств («Реальное Я» и «Идеальное Я»); 3) познавательные, когнитивные представления о себе («Я как наблюдаемый объект»); 4) эмоциональное, чувственное представление о себе. Таким образом, самосознание включает в себя:

• самопознание (интеллектуальный аспект познания себя);

• самоотношение (эмоциональное отношение к самому себе).

Наиболее известная в современной науке модель структуры самосознания предложена К. Юнгом и основана на потивопоставлении осознаваемых и неосознаваемых элементов человеческой психики. Юнг выделяет два уровня * самоотображения. Первый — субъект всей человеческой ихики — «самость», которая персонифицирует как со-ельные, так и бессознательные процессы, и поэтому есть сак бы тотальная личность. Второй уровень — форма продления «самости» на поверхности сознания, осознаваемый ект, сознательное «Я». Когда человек думает: «Я знаю себя», «Я чувствую, что а устал>, «Я ненавижу себя», то в этом случае он является звременно и субъектом и объектом. Несмотря на иден-:тчнссть «Я»-субъекта и «Я»-объекта, все же необходимо >дичать — принято называть первую сторону личнос- «Я», а Еторую — «самостью». Различие между «Я» и самостью относительно. «Я» является наблюдающим нача-: м, самогтъ — наблюдаемым. «Я» современного человека аучилссъ наблюдать за его самостью и чувствами, как если: чем-то отличным от него. Однако «Я» может тийлюдать и за своей склонностью наблюдать — ив этом случае те, что сначала было «Я>, становится самостью.

Гуманистические психологи рассматривают самость как целенаправленность всей личности на осуществление максимума потенциальных возможностей индивида.

Мерилом для человека в его отношении к себе являются прежде всего другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление человека о себе, делает его более многогранным. Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом деле, сколько результатом представлений человека о себе, сложившихся на основе общения с ним окружающих.

Для самосознания наиболее значимо стать самим собой (сформировать себя как личность), остаться самим собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь поддерживать себя в трудных состояниях.

В структуре самосознания можно выделить 4 уровня: в непосредственно-чувственный уровень — самоощущение, самопереживание психосоматических процессов в организме и собственных желаний, переживаний, состояний психики, в результате достигается простейшая самоидентификация личности; в целостно-образный, личностный уровень — осознание себя как деятельного начала, проявляется как самопереживание, самоактуализация, отрицательная и положительная идентификация и поддержание аутоидентичности своего «Я»;

• рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень — осознание личностью содержания собственных мыслительных процессов личности, в результате возможно самонаблюдение, самоосмысление, самоанализ, саморефлексия;

• целенаправленно-деятельный уровень — своеобразный синтез трех рассмотренных уровней, в результате выполняются регулятивно-поведенческие и мотивационные функции через многочисленные формы самоконтроля, самоорганизации, саморегламентации, самовоспитания, самоусовершенствования, самооценки, самокритики, самопознания, самовыражения.

Информационное наполнение структур самосознания связано с двумя механизмами его деятельности: уподоблением, отождествлением себя с кем-то или чем-то («самоидентификация») и интеллектуальным анализом своего «Я» (рефлексия и саморефлексия).

В целом можно выделить три пласта сознания человека: 1) отношение к себе; 2) отношение к другим людям; 3) ожидание отношения других людей к себе (атрибутивная проекция).

Отношение к другим людям, осознание этого отношения бывает качественно различным: 1) эгоцентрический уровень отношений (отношение к себе как самоценности влияет на отношение к другим людям («Если мне помогают, то — хорошие люди»)); 2) группоцентрическии уровень отношений («Если другой человек принадлежит к моей группе, он — хороший»); 3) просоциальный уровень («Другой человек — это самоценность, уважай и прими другого человека таким, каков он есть», «Поступай с другим так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой»); 4) эстохолический уровень — уровень исходов («Каждый человек находится в определенном соотнесении с духовным миром, с богом. Милосердие, совесть, духовность — главное в отношении к другому человеку»).

2.1. Нарушения самосознания

При всех психических заболеваниях самосознание поражается раньше, чем предметное сознание. Существуют специфические расстройства самосознания: деперсонализация, когда происходит утрата своего «Я», все происходяшее в своей психике люди воспринимают как бы со стороны, как что-то внешнее или чужое;

• расщепление ядра личности. Оно как бы раздваивается, больные жалуются на постоянное присутствие двух чуждых начал, конфликтующих между собой. Каждое из этих начал, «Я», обладало памятью, индивидуальностью, утверждало собственную жизненную целостность, но не признавало саму мысль о возможном существовании других начал;

• нарущение телесной идентификации, когда люди жалуются, что части своего тела воспринимают как что-то от них отдельное;

• крайние формы нарушения самосознания (дереализация), когда утрачивается чувство реальности не только своего бытия, но появляются сомнения в подлинности существования всего окружающего мира.

3. Взаимодействие сознания и подсознания

В зоне ясного сознания находит свое отражение малая часть одновременно приходящих из внешней и внутренней среды организма сигналов. Сигналы, попавшие в зону ясного сознания, используются человеком для осознанного управления своим поведением. Остальные сигналы также используются организмом для регулирования некоторых процессов, но на подсознательном уровне. Многие наблюдения психологов показали, что в зону ясного сознания в данный момент попадают те объекты, которые создают препятствия для продолжения прежнего режима регулирования. Возникшие затруднения привлекают внимание, и они таким образом осознаются. Осознание затрудняющих регуляцию или решение задачи обстоятельств способствует нахождению нового режима регулирования или нового способа решения, но как только они найдены, управление вновь передается в подсознание, а сознание освобождается для разрешения вновь возникающих трудностей. Эта непрерывная передача управления обеспечивает человеку возможность решать все новые задачи, опирается на гармоничное взаимодействие сознания и подсознания. Сознание привлекается к данному объекту только на короткий интервал времени и обеспечивает выработку гипотез в критические моменты недостатка информации. Недаром известный психиатр Клапаред остроумно заметил, что мы осознаем свои мысли в меру нашего неумения приспособиться. Типовые, часто встречающиеся в обычной обстановке задачи человек решает подсознательно, реализуя автоматизмы. Автоматизмы подсознания разгружают сознание от рутинных операций (ходьба, бег, профессиональные навыки и т. п.) для новых задач, которые в данный момент могут быть решены только на сознательном уровне. Многие знания, отношения, переживания, составляющие внутренний мир каждого человека, не осознаются им, и вызываемые ими побуждения обусловливают поведение, не понятное ни для него самого, ни для окружающих. Бессознательная регуляция может рассматриваться как целенаправленная лишь в том смысле, что после достижения определенной цели происходит снижение напряжения так же, как и при осознанном управлении. Фрейд показал, что бессознательные побуждения лежат в основе многих очагов скрытого напряжения, которые могут порождать психологические трудности адаптации и даже заболевания.

Большая часть процессов, протекающих во внутреннем мире человека, им не осознается, но в принципе каждый из них может стать осознанным. Для этого нужно выразить его словами — вербализовать. Выделяют: 1) подсознательное — те представления, желания, действия, устремления, которые ушли сейчас из сознания, но могут потом прийти в сознание; 2) собственно бессознательное — такое психическое, которое ни при каких обстоятельствах не становится сознательным.

Фрейд считал, что бессознательное — это не столько те процессы, на которые не направляется внимание, сколько переживания, подавляемые сознанием, такие, против которых сознание воздвигает мощные барьеры.

Человек может прийти в конфликт с многочисленными социальными запретами, в случае конфликта у него нарастает внутренняя напряженность и в коре мозга возникают изолированные очаги возбуждения. Для того чтобы снять возбуждение, нужно прежде всего осознать сам конфликт и его причины, но осознавание невозможно без тяжелых переживаний, и человек препятствует осознанию, эти тяжелые переживания вытесняются из области сознания. Однако это не означает, что очаги возбуждения разрушаются. Длительное время они могут сохраняться в заторможенном состоянии, такой ущемленный очаг может быть очень глубоко запрятан, но при неблагоприятных условиях он может выявиться и оказывать травмирующее влияние на состояние человека, вплоть до развития психического заболевания.

Для исключения такого болезнетворного влияния необходимо осознать травмирующий фактор и переоценить его,

ввести его в структуру других факторов и оценок внутреннего мира и тем самым разрядить очаг возбуждения и нормализовать психическое состояние человека. Только такое осознание устраняет травмирующее воздействие «неприемлемой» идеи или желания. Заслуга Фрейда в том, что он сформулировал указанную зависимость и включил ее в основу своей терапевтической практики «психоанализа».

Познавая действительность, человек так или иначе относится к предметам, явлениям, событиям, к другим людям, к своей личности. Одни явления действительности радуют его, другие — печалят, третьи — возмущают и т. д. Радость, печаль, восхищение, возмущение, гнев, страх и др. — все это различные виды субъективного отношения человека к действительности. В психологии эмоциями называют процессы, отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний. Эмоции, чувства служат для отражения субъективного отношения человека к самому себе и- к окружающему его миру.

Эмоции — особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний приятного процесс и результаты практической деятельности, направленной на удовлетворение его актуальных потребностей. Поскольку все то, что делает человек, в конечном счете служит цели удовлетворения его разнообразных потребностей, постольку любые проявления активности человека сопровождаются эмоциональными переживаниями.

Эмоции, утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей.

Эмоциональные ощущения биологически в процессе эволюции закрепились как своеобразный способ поддержания жизненного процесса в его оптимальных границах и пре-

дупреждают о разрушающем характере недостатка или избытка каких-либо факторов.

Самая старая по происхождению, простейшая и наиболее распространенная у живых существ форма эмоциональных переживаний — это удовольствие, получаемое от удовлетворения органических потребностей, и неудовольствие, связанное с невозможностью это сделать при обострении соответствующей потребности.

Многообразные проявления эмоциональной жизни человека делятся на аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения и стресс.

Наиболее мощная эмоциональная реакция — аффект — сильное, бурное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, полностью захватывающее психику человека и предопределяющее единую реакцию на ситуацию в целом (порой эта реакция и воздействующие раздражители осознаются недостаточно — и это одна из причин практической неуправляемости этим состоянием).

Развитие аффекта подчиняется следующему закону: чем более сильным является исходный мотивационный стимул поведения, и чем больше усилий пришлось затратить на то, чтобы его реализовать, чем меньше итог, полученный в результате всего этого, тем сильнее возникающий аффект. В отличие от эмоций и чувств аффекты протекают бурно, быстро, сопровождаются резко выраженными органическими изменениями и двигательными реакциями.

Аффекты, как правило, препятствуют нормальной организации поведения, его разумности. Они способны оставлять сильные и устойчивые следы в долговременной памяти. В отличие от аффектов работа эмоций и чувств связана по преимуществу с кратковременной и оперативной памятью. Эмоциональная напряженность, накапливаемая в результате возникновения аффектогенных ситуаций, может накапливаться и, если ей во-время не дать выхода, привести к сильной и бурной эмоциональной разрядке, которая, снимая возникшее напряжение, часто сопровождается чувством усталости, подавленности, депрессией.

Собственно эмоции, в отличие от аффектов, — более длительные состояния. Они — реакция не только на события совершившиеся, но и на вероятные или вспоминаемые. Если аффекты возникают к концу действия и отражают суммарную итоговую оценку ситуации, то эмоции смещаются к началу действия и предвосхищают результат. Они носят опережающий характер, отражая события в форме обобщенной субъективной оценки личностью определенной

ситуации, связанной с удовлетворением потребностей человека.

Эмоции и чувства предвосхищают процесс, направленный на удовлетворение потребности, имеют идеаторный характер и находятся как бы в начале его. Эмоции и чувства выражают смысл ситуации для человека с точки зрения актуальной в данный момент потребности, значения для ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как и чувства, воспринимаются человеком как его собственные внутренние переживания, коммуницируются, т. е. передаются другим людям, сопереживаются.

Чувства — высший продукт культурно-эмоционального развития человека. Они связаны с определенными, входящими в сферу культуры предметами, видами деятельности и людьми, окружающими человека.

Чувства — еще более, чем эмоции, устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер: они выражают устойчивое отношение к каким-либо объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать чувство вообще, безотносительно, а только к кому-нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии испытывать чувство любви, если у него нет объекта привязанности. В зависимости от направленности чувства делятся на моральные (переживание человеком его отношения к другим людям), интеллектуальные (чувства, связанные с познавательной деятельностью), эстетические (чувства красоты при восприятии искусства, явлений природы), практические (чувства, связанные с деятельностью человека)».

Чувства выполняют в жизни и деятельности человека, в его общении с окружающими людьми мотивирующую роль. В отношении окружающего его мира человек стремится действовать так, чтобы подкрепить и усилить свои положительные чувства. Они всегда связаны с работой сознания, могут произвольно регулироваться. Проявление сильного и устойчивого положительного чувства к чему-либо или к кому-либо называется страстью. Устойчивые чувства умеренной или слабой силы, действующие в течение длительного времени, именуются настроениями.

Настроение — самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека.

Эмоциональные состояния, возникшие в процессе деятельности, могут повышать или понижать жизнедеятельность человека. Первые называются стеническими, вторые — астеническими. Возникновение и проявление эмоций, чувств связано со сложной комплексной работой коры, подкорки мозга и вегетативной нервной системы, регулирующей работу внутренних органов. Этим определяется тесная связь эмоций и чувств с деятельностью сердца, дыхания, с изменениями в деятельности скелетных мышц (пантомимика) и лицевых мышц (мимика). Специальные эксперименты обнаружили в глубине мозга, в лимбичес-кой системе существование центров положительных и отрицательных эмоций, получивших название центров «наслаждения, рая» и «страдания, ада».

Страсть — еще один вид сложных, качественно своеобразных и встречающихся только у человека эмоциональных состояний. Страсть представляет собой сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета (человека).

С. Л. Рубинштейн считал, что в эмоциональных проявлениях личности можно выделить три сферы: ее органическую жизнь, ее интересы материального порядка и ее духовные, нравственные потребности. Он обозначил их соответственно как органическую (аффективно-эмоциональную) чувствительность, предметные чувства и обобщенные мировоззренческие чувства. К аффективно-эмоциональной чувствительности относятся, по его мнению, элементарные удовольствия и неудовольствия, преимущественно связанные с удовлетворением органических потребностей. Предметные чувства связаны с обладанием определенными предметами и занятиями отдельными видами деятельности. Эти чувства соответственно их предметам подразделяются на материальные, интеллектуальные и эстетические. Они проявляются в восхищении одними предметами, людьми и видами деятельности и в отвращении к другим. Мировоззренческие чувства связаны с моралью и отношениями человека к миру, социальным событиям, нравственным категориям и ценностям.

Впервые эмоциональные выразительные движения стали предметом изучения Ч. Дарвина. На основе сравнительных исследований эмоциональных движений млекопитающих Дарвин создал биологическую концепцию эмоций, согласно которой выразительные эмоциональные движения рассматривались как рудимент целесообразных инстинктивных действий, сохраняющих в какой-то степени свой биологический смысл и вместе с тем выступающих в качестве биологически значимых сигналов для особей не только своего, но и других видов.

Результатом глубокой теоретической мысли является биологическая теория эмоций П. К. Анохина. Эта теория рассматривает эмоции как продукт эволюции, как приспособительный фактор в жизни животного мира.

Рассмотрение эмоций с биологической точки зрения (П. К. Анохин) позволяет признать, что эмоции закрепились в эволюции как механизм, удерживающий жизненные процессы в оптимальных границах и предупреждающий разрушительный характер недостатка или избытка каких-либо факторов жизни данного организма. Положительные эмоции возникают, когда реальный результат совершенного поведенческого акта совпадает или превышает ожидаемый полезный результат, и наоборот, недостаток реального результата, несовпадение с ожидаемым ведет к отрицательным эмоциям.

Эмоция выступает как своеобразный инструмент, оптимизирующий жизненный процесс и тем самым способствующий сохранению как отдельной особи, так и всего вида.

Неоднократное удовлетворение потребностей, окрашенное положительной эмоцией, способствует обучению соответствующей деятельности, а повторные неудачи в получении запрограммированного результата вызывают торможение неэффективной деятельности и поиски новых более успешных способов достижения цели.

Хотя наличие потребности — обязательное условие возникновения эмоции, оно вряд ли является единственным и достаточным. Это положение было отправной точкой для построения П. В. Симоновым информационной теории эмоций. Согласно П. В. Симонову, эмоция есть отражение мозгом высших животных и человека величины потребности и вероятности ее удовлетворения в данный момент.

П. В. Симоновым сформулировано правило, согласно которому отношение между эмоцией (Э), потребностью (П), информацией, прогностически необходимой для организации действий по удовлетворению данной потребности (Н), и наличной информацией, которая может быть использована для целенаправленного поведения (С), выражается формулой Э = П (Н — С).

Из данной формулы следует, что: 1) эмоция не возникает, если потребность отсутствует или удовлетворена, а при наличии потребности — если система вполне информирована; 2) при дефиците наличной информации появляется отрицательная эмоция, достигающая максимума в случае полного отсутствия информации; 3) положительная эмоция возникает, когда наличная информация превышает информацию, прогностически необходимую для удовлетворения данной потребности. Таким образом, формула эмоций отражает количественную зависимость интенсивности эмоциональной реакции от силы потребности и размеров дефицита или прироста прагматической информации, необходимой для достижения цели (удовлетворения потребности).

П. В. Симонов показал, что эмоции возникают при рассогласовании между жизненной потребностью и возможностью ее удовлетворения, т. е. при недостатке или избытке актуальных сведений, необходимых для достижения цели, а степень эмоционального напряжения определяется потребностью и дефицитом информации, необходимой для удовлетворения этой потребности. Таким образом, в ряде случаев знания, информированность личности снимают эмоции, изменяют эмоциональный настрой и поведение личности.

Эмоция может рассматриваться как обобщенная оценка ситуации. Так, эмоция страха развивается при недостатке сведений, необходимых для защиты, как ожидание и предсказание неудачи при совершении действия, которое должно быть выполнено в данных условиях. Очень часто страх, возникающий в ситуациях неожиданных и неизвестных, достигает такой силы, что человек погибает. Понимание того, что страх может быть следствием недостатка информации, позволяет его преодолеть. Реакцию удивления можно рассматривать как своеобразную форму страха, которая пропорциональна разнице между предвидимой и фактически полученной дозой информации. При удивлении внимание сосредоточивается на причинах необычного, а при страхе — на предвосхищении угрозы. Понимание родства удивления и страха позволяет преодолеть страх, если перенести акцент с результатов события на анализ его причин.

Согласно теории американского психолога Джеймса, тот факт, что эмоции характеризуются ярко выраженными изменениями в деятельности внутренних органов, в состоянии мышц (мимика), позволяет предположить, что эмоции представляют собой сумму только органических ощущений, вызываемых этими изменениями. Согласно этой теории, человеку грустно, потому что он плачет, а никак не наоборот. Если человек примет зажатую скованную позу с опущенными плечами и головой, то вскоре у него появится и чувство неуверенности, подавленности, грусти. И наоборот, поза с развернутыми плечами, поднятой головой, улыбкой на губах вскоре вызовет и чувство уверенности, бодрости, хорошее настроение. Частично эти наблюдения справедливы, но все же физиологические проявления не исчерпывают существа эмоций. Ученые пришли к заключению (Э. Гельгорн), что эмоции осуществляют энергетическую мобилизацию организма, так, например, радость сопровождается усилением иннервации в мышцах, при этом мелкие артерии расширяются, усиливается приток крови к коже, кожа делается теплее, ускоренное кровообращение облегчает питание тканей и способствует улучшению физиологических процессов. Радость молодит, т. к. создаются оптимальные условия питания всех тканей тела. Напротив, физиологические проявления печали характеризуются парализующим действием на мышцы, движения в результате медленные и слабые, сосуды сжимаются, ткани обескровливаются, появляется озноб, недостаток воздуха и тяжесть в груди. Огорчения очень старят, поскольку они сопровождаются изменениями кожи, волос, ногтей, зубов и пр.

Итак, если вы хотите подольше сохранить молодость, то не выходите из душевного равновесия по пустякам, чаще радуйтесь и стремитесь удержать хорошее настроение.

Таким образом, Джеймс и независимо от него Ланге предложили «периферическую» теорию эмоций, согласно которой эмоция является вторичным явлением — осознанием приходящих в мозг сигналов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем. Другими словами, эмоциогенный сигнал, действуя на мозг, включает определенное поведение, а обратная соматосенсорная и висцеросенсорная афферентация вызывает эмоцию. Суть своей теории Джеймс выразил парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем, мы боимся, потому что дрожим».

В данном аспекте представляет интерес концепция Арнольда, согласно которой интуитивная оценка ситуации (например, угрозы) вызывает тенденцию действовать, что, будучи выраженным в различных телесных изменениях, переживается как эмоция и может привести к действию. Если Джеймс говорил «мы боимся, потому что мы дрожим», то из концепции Арнольда следует, что мы боимся потому, что решили, будто нам угрожают.

Теория Джеймса — Ланге сыграла положительную роль, указав на связь трех событий: внешнего раздражителя, поведенческого акта и эмоционального переживания. Ее уязвимым местом остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций. Ощущение выступает здесь как первичное явление по отношению к эмоции, которая рассматривается как ее прямое производное.

Далибор Биндра после критического анализа существующих теорий эмоций пришел к выводу, что нельзя провести жесткое разграничение между эмоцией и мотивацией, между соответствующими типично видовыми действиями. Нет доказательств, что эмоции вызываются только стимулами внешней среды, а мотивации — только изменениями внутренней среды организма. Нет оснований признавать существование какого-либо единого специфического церебрального процесса в качестве «эмоционального процесса», постулируемого рядом теорий. Эмоция не существует ни как единый процесс, ни как отдельный класс поведенческих реакций, и она не может быть полностью отделена от других явлений — ощущения, восприятия, мотивации и т. п. Она не является также «промежуточной переменной», связывающей отдельные компоненты поведенческой реакции в целостный акт.

Биндра выдвигает собственную концепцию о «центральном мотивационном состоянии» — комплексе нервных процессов, возникающем в результате действия комбинации побудительных стимулов определенного типа. Развитие «центрального мотивационного состояния» создает избирательное внимание к определенному классу побудительных стимулов и реактивную склонность в пользу определенного класса типично видовых действий.

4.2. Стресс и фрустрация

Одним из наиболее распространенных в наши дни видов аффектов является стресс. Он представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают отрицательное влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье человека. Они представляют собой главные «факторы риска» при проявлении и обострении таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и заболевания желудочно-кишечного тракта.