Температура как абиотический фактор

Биология. 10 класс

§ 6. Температура как экологический фактор. Пойкилотермные и гомойотермные организмы

*Температура как абиотический фактор среды

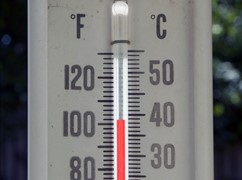

В природе температура непостоянна. На суше она является одним из важных лимитирующих факторов среды. Влияние температуры на большинство организмов проявляется в регулировании биохимических и физиологических процессов жизнедеятельности. При сильном понижении температуры осуществление жизненных функций организма становится невозможным из-за резкого замедления обмена веществ. При повышении температуры скорость обменных процессов повышается до достижения определенной температуры, при высоких температурах (выше 45 °C) обмен веществ прекращается, и наступает гибель организма. Температура может также влиять на характер поведения, географическое распределение организмов. Для температурного фактора характерны широкие географические, сезонные и суточные колебания. Пределами выносливости для любого вида являются температуры, которые приводят к необратимому нарушению процессов жизнедеятельности. Диапазон переносимых температур у разных видов сильно варьирует. Например, споры ряда микроорганизмов выдерживают охлаждение до –200 °C. Большинство вегетативных форм прокариот погибает при температуре +60 °C. Однако имеются термофильные бактерии, для которых минимальная температурная граница роста равна +60 °C, а максимальная — до +110 °C (так называемые экстремальные термофилы из гидротермальных источников на дне океанов). Для большинства эукариот верхняя граница температурного диапазона, как правило, не выходит за пределы +50 °C.

Диапазон колебаний температуры в воде значительно меньше, чем на суше, соответственно и пределы выносливости по отношению к колебаниям температуры у водных организмов ýже, чем у наземных. Однако, как для водных, так и для наземных обитателей наиболее оптимальной является положительная температура преимущественно в пределах 15—40 °C.

Биология в лицее

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Абиотические факторы. Температура

Температура относится к климатическим абиотическим факторам среды. Большинство организмов приспособлены к довольно узкому диапазону температур, так как активность клеточных ферментов лежит в пределах от 10 до 40 °С, при низких температурах реакции идут замедленно.

Различают животные организмы:

Организмы, температура тела которых меняется в зависимости от температуры окружающей среды (растения, беспозвоночные животные, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся), имеют различные приспособления для поддержания жизнедеятельности. Такие животные называются холоднокровными, или пойкилотермными. Отсутствие механизма терморегуляции обусловлено слабым развитием нервной системы, низким уровнем обмена веществ и отсутствием замкнутой системы кровообращения.

Температура тела пойкилотермных животных всего на 1—2 °С выше температуры среды или равна ей, однако она может увеличиваться в результате поглощения солнечного тепла (змеи, ящерицы) или мышечной работы (летающие насекомые, быстро плавающие рыбы). Резкие колебания температуры среды могут привести к гибели.

С наступлением зимы растения и животные погружаются в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко падает. При подготовке к зиме в тканях животных запасается много жира, углеводов, количество воды в клетчатке уменьшается, накапливаются сахара, глицерин, препятствующий замерзанию.

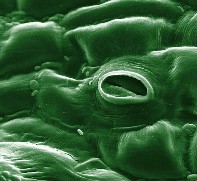

Для защиты организмов от перегрева в жаркое время года включаются специальные физиологические механизмы: у растений усиливается испарение влаги через устьица, у животных усиливается испарение воды через дыхательную систему и кожу.

У пойкилотермных организмов внутренняя температура тела следует за изменениями температуры среды. Скорость обмена веществ у них то возрастает, то понижается. Таких видов – большинство на Земле.

Организмы с постоянной температурой тела называются теплокровными, или гомойотермными. К ним относятся птицы и млекопитающие.

При угрозе перегревания организма происходит расширение кожных сосудов, увеличиваются потоотделение и теплоотдача. При угрозе охлаждения кожные сосуды сужаются, шерсть или перья поднимаются — теплоотдача ограничивается.

При значительных перепадах внешней температуры и резких изменениях теплопродукции температура внутренних органов у теплокровных животных может отклоняться от обычных значений от 0,2—0,3 до 1—3 °С.

Гомойотермные способны поддерживать постоянную температуру тела при любых условиях среды. Их обмен веществ всегда идет с высокой скоростью, даже если наружная температура постоянно меняется. Например, белые медведи в Арктике или пингвины в Антарктиде выдерживают 50–градусные морозы, что составляет разницу в 87–90° по сравнению с их собственной температурой.

Приспособления организмов к разным температурным режимам. Как теплокровные, так и холоднокровные животные в процессе эволюции выработали различные приспособления к изменяющимся температурным условиям среды. Главный источник поступления тепловой энергии у организмов с непостоянной температурой тела — внешнее тепло.

Перезимовавшим змеям требуется две-три недели, чтобы довести обмен веществ до достаточной интенсивности. Обычно змеи выползают и греются на солнце неоднократно в течение всего дня, а на ночь возвращаются в норы.

С наступлением зимы растения и животные с непостоянной температурой тела впадают в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко снижается. При подготовке к зиме в тканях запасается много жиров и углеводов.

Осенью растения сокращают расход веществ, запасая сахара и крахмал. Их рост прекращается, резко замедляется интенсивность всех физиологических процессов, опадают листья. В первые морозы растения теряют значительное количество воды, становясь устойчивыми к морозу и переходя в состояние глубокого покоя.

В жаркое время года включаются механизмы защиты от перегрева. У растений усиливается испарение воды через устьица, а у животных — через дыхательную систему и кожные покровы.

Если растения достаточно обеспечены водой, устьица открыты днём и ночью. Однако у многих растений устьица открыты только днём на свету, а ночью закрываются. В сухую жаркую погоду устьица растений закрываются даже днём, и выделение водяного пара из листьев в воздух прекращается. Когда наступают благоприятные условия, устьица раскрываются и нормальная жизнедеятельность растений восстанавливается.

Наиболее совершенная терморегуляция наблюдается у животных с постоянной температурой тела. Регуляция теплоотдачи кожными сосудами, хорошо развитая высшая нервная деятельность позволили птицам и млекопитающим сохранять активность при резких перепадах температур и освоить практически все места обитания.

Полное разделение крови на венозную и артериальную, интенсивный обмен веществ, перьевой или волосяной покров тела, способствующий сохранению тепла.

Большое значение для теплокровных имеет не только способность к терморегуляции, но и адаптивное поведение, постройка специальных убежищ и гнёзд.

Презентация по экологии «Температура как абиотический фактор»

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Основные абиотические факторы среды и их значение для живой природы Температура как абиотический фактор Учитель биологии и экологии П.П. Лесонен ГБОУ Гимназия №1516 ВАО г. Москвы

Животные обитают практически во всём температурном диапазоне, который представлен на планете. Раковинные амёбы встречаются при + 58 °С, личинки многих двукрылых могут жить при температуре около + 50 °С. Обитающие высоко в горах щетинохвостки, ногохвостки и клещи прекрасно выживают при температуре ночью около – 10 °С. Науке известен нелетающий комар – дергун, который обитает на склонах Гималаев. Он сохраняет активность даже при температуре –16 °С. В теле животного постоянно происходит обмен веществ. Его интенсивность зависит от температуры тела животного. В то же время обмен веществ обеспечивает животное энергией. На температуру тела животных оказывает влияние температура окружающей среды. При слишком сильной жаре или при слишком сильном холоде животное погибает. Температура как абиотический фактор

Температура, как экологический фактор, конечно же, влияет на живые организмы, и в зависимости от этого выделяют две группы животных: холоднокровные и теплокровные Это деление условно отражает уровень температуры тела рассматриваемых организмов: одни имеют ее высокую (обычно более 30оС), другие относительно низкую Греясь на солнце, ящерица может иметь температуру тела выше 38оС, и по определению она должна попасть в группу теплокровных животных вместе с птицами и млекопитающими. Однако ящерица не может долго поддерживать относительно постоянную температуру тела на таком высоком уровне.

Другая классификация отражает «умение» живых существ поддерживать относительно постоянную температуру тела. Те организмы, которые не способны это делать, называются пойкилотермные, а те, которые имеют механизмы поддержания постоянной температуры, называются гомойотермные

Несмотря на межвидовые отличия в реакции организмов на температуру, для всех живых существ имеются общие правила. Одно из них заключается в том, что с повышением температуры тела скорость биохимических реакций возрастает. В химии аналогичный закон носит имя Вант-Гоффа Влияние температуры на скорость биохимических реакций Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры Повышение температуры тела на каждые 100С увеличивает скорость химических реакций в клетках в среднем в 2,5 раза. Очевидно, что иметь несколько более высокую температуру тела организмам весьма выгодно. Однако рассматриваемая зависимость ограничена двумя критическими точками – одна лежит в области низкой температуры, другая – в области высокой

Способы повышения температуры тела Существуют два способа. Первый предполагает получение тепла извне, за счет нагревания тела от источника тепла: солнца, теплой воды, различных теплых предметов. Второй – за счет специальных биохимических реакций, протекающих внутри организма, сопровождаемых выделением тепловой энергии Первый способ выгоден тем, что тепло организм получает как бы «бесплатно», однако получение этого тепла зависит от многих факторов. Гомойотермные же в среднем почти половину потребляемой пищи расходуют на свой обогрев.

Пойкилотермные организмы Температура тела пойкилотермных всегда близка к температуре окружающей среды. В условиях отрицательных температур вода, содержащаяся в клетках, должна превращаться в лед. Растения при низких температурах находятся в неактивном состоянии. Беспозвоночные, рыбы, амфибии и рептилии переживают это время в местах с относительно высокой температурой – глубоко под землей, в незамерзшей воде, либо находятся в состоянии спячки. При этом в клетках их тела появляются особые вещества – антифризы, способные понижать точку замерзания жидкости в клетках. Зависимость внутренней температуры от внешнего тепла ограничивает пойкилотермных и в жарких условиях, хотя и в меньшей степени.

На севере чаще, чем на юге, можно встретить темноокрашенных рептилий, например гадюку. Кузнечик в прохладные утренние часы подставляет солнечным лучам свою широкую боковую поверхность тела, а в полдень – узкую спинную. В холод мускулатура шмелей сокращается – «дрожит», что позволяет им разогреваться и значительно повышать температуру тела.

Терморегуляция у гомойотермных Гомойотермия эволюционно развилась из пойкилотермии путем совершенствования терморегуляции. Регуляция количества внутреннего тепла у гомойотермных достаточно совершенна. Опыты показали, что полярные песцы, имеющие температуру тела 38°С, не меняют ее ни на десятую градуса в диапазоне температур воздуха от – 80°С до 60°С (перепад в 140°С)

Химическая и физическая терморегуляция Химическая терморегуляция осуществляется рефлекторно, через тепловой центр головного мозга. При незначительном понижении температуры поступает команда, усиливающая окислительные реакции в клетках, протекающие с выделением тепла. Физическая терморегуляция основана на теплоизоляции и энергетически более выгодна. Функцию теплоизолятора в данном случае выполняют меховой и перьевой покров, точнее воздушная прослойка между шерстью или пухом. У постоянно водных млекопитающих имеется мощный подкожный жировой слой, предохраняющий от теплопотерь.

Поведенческая терморегуляция Значительную роль в терморегуляции играет поведение. Птицы и млекопитающие могут активно перемещаться в поисках благоприятных условий существования. В сильную жару многие животные прячутся в тень. Львы и леопарды в саваннах, когда жарко, забираются на деревья. Здесь на 10 – 15°С прохладнее, чем на земле под деревом, и на 20 – 25°С, чем на солнцепеке. В полдень африканские слоны довольствуются даже редкой тенью акаций, предпочитая переждать жару и немного поголодать. Таким образом, львы и слоны экономят огромное количество энергии и воды, которые пошли бы на охлаждение и поддержание постоянной температуры тела.

Поведенческая терморегуляция Многие мелкие млекопитающие, обитающие в жарких местах, роют норы для защиты от жары. Многие звери и птицы пережидают сильные морозы в снегу, где температура немногим ниже 0°С, что в сравнении с воздухом может давать отличия на десятки градусов. Некоторые гомойотермные, чтобы не тратить лишнюю энергию на противостояние неблагоприятной температуре, уходят или улетают в более подходящие места. Такие перемещения называются «кочевки».

Поведенческая терморегуляция Интересна поведенческая терморегуляция у императорских пингвинов. Эти птицы гнездятся на бескрайних льдах Антарктиды в самое холодное время года. В течении нескольких месяцев при температуре, достигающей иногда – 40°С, пингвины выводят птенцов. Опыты показывают, что, если содержать пингвина в лаборатории при температуре, близкой к естественной, они не проживают и половины того времени, которое проводят в льдах Антарктиды. Оказывается, что существовать в столь суровых условиях помогает особое поведение, называемое скучиванием. Птенцы и взрослые, прижимаясь друг к другу, уменьшают поверхность, открытую холодному воздуху.

Гетеротермия Гетеротермия представляет собой частный случай гомойотермии. Птицы и млекопитающие, относящиеся к группе гомойотермных, в разные периоды своей жизни существуют то как гомойотермные, то как пойкилотермные животные. Гетеротермия свойственна тем, кто в неблагоприятный период (обычно при недостатке пищи) впадает в спячку или временное оцепенение. Так поступают в холодное время летучие мыши, суслики, ежи, птенцы стрижей и др. при этом высокая температура их тела заметно снижается за счет замедления обмена веществ.

Правило Бергмана Пингвины: императорский (65° ю.ш.), магеллана (50° ю.ш.), галопогосский (1° ю.ш.) Чем больше поверхность, отдающая тепло, тем быстрее будут остывать теплокровные организмы и тем больше энергии они должны тратить для поддержания постоянной температуры тела. В этой закономерности важно отношение поверхности тела к его объему. Чем особь крупнее, тем это отношение меньше и организм медленнее остывает. Еще в 1847 году К. Бергман подметил закономерность изменения размеров тела теплокровных особей одного либо близких видов с севера на юг. В холодных частях ареала особи крупнее, а в теплых – мельче.

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДВ-020009

Не нашли то, что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

В Липецкой области начинающие педагоги получат 120 тысяч рублей

Время чтения: 0 минут

Во всех педвузах страны появятся технопарки

Время чтения: 1 минута

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

Российские юниоры завоевали 6 медалей на Международной научной олимпиаде

Время чтения: 2 минуты

В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников

Время чтения: 1 минута

В России разработают рекомендации по сопровождению студентов с ОВЗ

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Температура и ее роль в жизни организмов

2. Факторы среды обитания

3. Закономерности экологических факторов

5. Температурные адаптации

5.1 Температурные адаптации у растений

5.2 Температурные адаптации животных

6. Основные пути температурных адаптаций

Список используемой литературы

Все эти организмы живут в разных условиях, занимают строго определенное жизненное пространство. Каждый из них для своего нормального развития и размножения требует определенных условий окружающей среды.

Взаимоотношения между организмами и окружающей средой, действие среды обитания на строение, жизнедеятельность, и поведение организмов, зависимость между состоянием среды обитания и благополучием популяций и т.д. изучает наука экология.

В моем реферате мы рассмотрим, что же такое среда обитания и какую роль играет температура в жизни организмов.

Первой средой, в которой возникла и распространилась жизнь, была водная среда. Постепенно живые организмы овладели наземно-воздушной средой, создали и населили почву, специфической средой жизни стали сами живые организмы.

В среде обитания всегда есть очень важные элементы, от которых зависит возможность существования организма и есть компоненты среды, для данного организма безразличные.

Поэтому, кроме понятия «среда обитания», в экологии сложились понятия о факторах среды и условиях существования организмов.

2. Факторы среды обитания

Элементы среды обитания, оказывающие положительное или отрицательное влияние на существование и географическое распространение живых существ, определяют как экологические факторы.

Условно все факторы делят на три группы: абиотические, биотические, антропогенные.

В рамках темы мы рассмотрим только абиотические факторы, а конкретнее температуру и ее роль в жизни организмов.

Температура очень изменчивый в пространстве и времени экологический фактор. Например, температура сильно варьирует на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана и в глубине пещер.

В характере воздействия экологических факторов на организмы и в их ответных реакциях можно выделить определенные закономерности.

3. Закономерности экологических факторов

Так, температура воздуха от +40 до +50°С у холоднокровных животных сильно увеличивает скорость обменных процессов, но тормозит двигательную активность и животные впадают в тепловое оцепенение (анабиоз). Бурый медведь спит при одной температуре, а для активных действий, поиска пищи, размножения ему нужна другая температура.

Например, оптимальная температура повышает выносливость к недостатку влаги и пищи. Сильный мороз без ветра переносится легче, а в ветреную погоду при сильном морозе велика вероятность обморожения.

Движение воздуха, м/с

Ощущения организмов одинаковы при разной комбинации трех факторов.

Согласно теории Ч.Дарвина все организмы изменчивы и способны к адаптации.

4. Температура

абиотический температура адаптация животный

5. Температурные адаптации

.1 Температурные адаптации у растений

5.2 Температурные адаптации животных

Животные обладают большей способностью приспосабливаться к изменению температуры, по сравнению с растениями. Они способны передвигаться, обладают собственной мускулатурой и производят собственное тепло.

В зависимости от механизмов поддержания постоянной температуры тела различают:

— пойкилотермных (холоднокровных) животных;

— гомойотермных (теплокровных) животных.

6. Основные пути температурных адаптаций

Для того чтобы жить и размножаться в определенных условиях окружающей среды, у животных и растений в процессе эволюции выработались самые разнообразные приспособления и системы соответствия этой среде обитания.

Существуют следующие пути температурных адаптаций:

При действии холода у теплокровных усиливаются окислительные процессы, особенно в мышцах. Вступает в действие химическая терморегуляция. Отмечается мышечная дрожь, приводящая к выделению дополнительного тепла. Особенно усиливается обмен липидов, так как в жирах содержится значительный запас химической энергии. Поэтому накопление жировых запасов обеспечивает лучшую терморегуляцию.

Эффективным механизмом регуляции теплообмена у животных, как и у растений, является испарение воды путем потоотделения или через слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей. Это пример физической терморегуляции. Человек при сильной жаре может выделить до 12 литров пота в день, рассеивая при этом тепла в 10 раз больше нормы. Выделяемая вода частично должна возвращаться через питье.

Теплокровным животным, так же как и холоднокровным, свойственна поведенческая терморегуляция. В норах животных, живущих под землей, колебания температур тем меньше, чем глубже нора. В искусно построенных гнездах пчел поддерживается ровный, благоприятный микроклимат.

В ходе эволюции и при воздействии меняющихся факторов среды живая природа достигла большого разнообразия. Но процесс не прекратился: меняются природные условия, организмы приспосабливаются к изменившимся условиям окружающей среды и вырабатывают системы адаптации для обеспечения чрезвычайной приспособленности к условиям обитания. Эта способность организмов адаптироваться к изменению среды является важнейшим экологическим свойством, обеспечивающим соответствие между существами и средой их обитания.

Список используемой литературы