Ангиопатия стриарная у новорожденного что это

Стриарная ангиопатия у новорожденного

Возможны случаи, при которых полностью отсутствуют клинические проявления болезни. Однако все равно новорожденный с таким диагнозом нуждается в постоянном контроле со стороны невролога и педиатра.

Причины

Спровоцировать патологическое состояние кровотока у ребенка могут причины:

При отсутствии признаков патологического состояния в лечение малыша нет необходимости.

Симптомы

Вследствие нарушения кровообращения наблюдается симптоматика:

Для определения стадии патологического состояния сосудов необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти диагностические мероприятия.

Диагностика

При появлении характерной симптоматики патологического состояния сосудов головного мозга у ребенка проводят диагностические мероприятия:

На основе полученных данных удается выявить:

При выявлении у месячного малыша кальциевых отложений его ставят на учет и 3 месяца проходят дополнительную нейросонограмму.

Лечение

Стриарная зона головного мозга отвечает за развитие и рост ребенка. При наличии кальциевых отложений в этой области невролог предложит пройти курс терапии для улучшения циркуляции крови и предупреждения возможной ишемии. Для этого ребенку назначаются ноотропы и препараты, улучшающие кровообращение.

Осложнения

Среди осложнений вследствие стриарной ангиопатии выделяют:

На фоне ангиопатии развиваются сопутствующие патологии:

Прогноз

Лечение стриарной ангиопатии носит благоприятный прогноз, чего нельзя сказать о возможных осложнениях вследствие патологического состояния сосудов.

Профилактика

С целью профилактики стриарной ангиопатии необходимо соблюдать рекомендации:

В случае осложненных родов желательна дополнительная консультация невролога после выписки из роддома.

Полезное видео

Ангиопатия сетчатки глаза у новорожденного ребенка

Диагноз «ангиопатия сетчатки», нередко озвучиваемый при первичном офтальмологическом осмотре новорожденного, по сути своей парадоксален. Начать с того, что термин «ангиопатия», строго говоря, не является диагнозом вообще: это лишь указание на то, что выявлены некие проблемы с сосудами – без конкретизации природы и причин этих проблем. Далее, говорить о какой-либо стойкой и четко оформленной патологии непосредственно после рождения также можно далеко не всегда, учитывая напряженный и зачастую осложненный характер самого процесса родов. В очень многих случаях неонатальная патология оказывается транзиторной, сугубо ситуационной, и по прошествии того или иного времени (иногда весьма непродолжительного) исчезает бесследно, не требуя специального лечения.

Безусловно, это не означает, что родителям следует отмахнуться от заключения детского офтальмолога, проигнорировав рекомендации и направление на повторное обследование. Конечно, нет: внимания требует любая, даже незначительная проблема, если она касается глаз ребенка, и всегда разумней перестраховаться, например, просто проконтролировав динамику развития и убедившись в том, что формирование зрительной системы вернулось в нормальное русло.

Под ангиопатией сетчатки у новорожденного чаще всего подразумевается избыточное полнокровие вен; такой феномен может наблюдаться при офтальмоскопическом осмотре структур глазного дна, – в частности, сетчатки и связанного с ней диска зрительного нерва, а также питающей их кровеносной сети. Не исключено, что у младенца повышено внутричерепное давление, вследствие чего система кровоснабжения ретинальной (сетчаточной) ткани работает с некоторой перегрузкой. Такая ситуация, к сожалению, не является уникальной для современных детей, и не случайно в протокол обязательных осмотров и обследований включены консультации и офтальмолога, и невролога, и других специалистов.

Коллегиально опытные врачи разберутся в ситуации, оценив характер, этиопатогенетические механизмы и прогностические риски возможной аномалии, а также назначат комплекс соответствующих профилактических, поддерживающих или терапевтических мероприятий, если таковые, повторим, вообще понадобятся. Таким образом, впадать преждевременно в панику также не стоит; наиболее адекватной реакцией со стороны родителей является внимание к выводам консультанта, умение спрашивать и уточнять непонятные моменты, способность понять и рационально отнестись к высказанному клиницистом мнению. Если же, предположим, компетенция врача по каким-то причинам вызывает сомнения (что маловероятно, учитывая огромный опыт детских офтальмологов и специфику их профессиональной деятельности), то на сегодняшний день офтальмология развита настолько хорошо, что всегда есть возможность после выписки из роддома обратиться к специалисту самой высокой квалификации.

Если, предположим, все-таки имеет место внутричерепная гипертензия (повышенное кровяное давление), это может проявляться также некоторой отечностью и аномальной формой видимого при осмотре диска зрительного нерва, который в норме имеет форму овала. При затруднении циркуляции и оттока крови вены могут быть несколько расширенными, набухшими и извитыми, а артерии, напротив, суженными, – что и обязан констатировать врач.

Следует также учитывать, что состояние кровеносной системы у новорожденного ребенка, – в том числе, калибр и наполнение ретинальных артерий, вен, капилляров, – является нестабильным и постоянно меняется в зависимости от ряда факторов. К таким факторам можно отнести и положение тела (лежа в кроватке или вертикально на руках у матери), и перенесенные родовые перегрузки, и общее состояние ребенка. Требуется наблюдение и, возможно, дополнительное обследование через какое-то время, чтобы окончательно подтвердить или исключить наличие реальной патологии, – будь то патология собственно сосудов (ангиопатия), строения и развития сетчаточной ткани (ретинопатия) или недостаточность нейроциркуляторных механизмов. Мировая, европейская и отечественная практика детской офтальмологии требует лишь обязательной констатации наблюдаемых отклонений от идеальной нормы, однако не рассматривает заключение «ангиопатия сетчатки глаза у новорожденного» как окончательный клинический диагноз, связанный с каким-то конкретным и требующим немедленного лечения заболеванием.

Ангиопатия сетчатки

Ангиопатия сетчатки – это специфическое изменение сосудов сетчатки, не являющееся самостоятельным заболеванием.

Изменения обычно затрагивают сразу оба глаза.

Виды ангиопатии

Принципиально ангиопатии можно разделить на две группы: локальное поражение сосудов сетчатки и системное.

В первом случае ангиопатии характеризуются поражением сосудов на местном уровне (то есть на уровне глаза) – например, изменение сосудов при миопии.

Во втором случае ангиопатии отражают изменения всего организма. Пожалуй, это самая интересная и важная группа. По состоянию сосудов можно раньше терапевта выявить сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, системные заболевания, патологию сосудов головы и шеи, даже в некоторых случаях нарушение сердечного ритма и прочее. Осмотр офтальмолога является обязательным при наличии у человека кардиопатологии, сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза.

Гипертоническая

Из-за высокого артериального давления повреждаются внутренние стенки сосудов (интима). Эти особые микроповреждения способствуют развитию склерозирования артерий, что нарушает метаболизм сетчатки. Вены становятся полнокровными, затрудняется отток крови из сетчатки, что приводит к развитию окислительного стресса. Плотные артерии начинают пережимать вены, формируя благоприятные условия для образования тромбов.

Гипотоническая

Развивается из-за низкого давления в сосудах. Перфузия снижается, развивается ишемия.

По дистоническому типу

Спазмы сосудов существенно ухудшают и провоцируют образование дистрофии, разрывов сетчатки, что может привести к отслойке сетчатки.

Диабетическая

Повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует метаболическое повреждение стенки сосуда, особенно в микроциркуляторном звене, что в свою очередь невероятно агрессивно нарушает обменные процессы в сетчатке.

Травматическая

Из-за травм черепа, шейного отдела, глазных яблок может произойти повышение давления или нарушение притока крови из-за сдавливания сосудов, ведущих к глазным яблокам. Развиваются постконтузионные параличи мышц артерий.

По смешанному типу

Симптомы сразу нескольких форм ангиопатии наслаиваются друг на друга, болезнь протекает с выраженной симптоматикой и быстро переходит на сложные стадии.

При миопии

Симптомы ангиопатии сетчатки

Самостоятельно человек не может у себя выявить ангиопатию. В далеко зашедших случаях могут появиться жалобы на снижение зрения, оптические феномены.

1 степень (начальная)

2 степень (умеренная)

3 степень (последняя)

Причины развития заболевания

Диагностика ангиопатии

Важно помнить! Ежегодный осмотр офтальмологом является обязательным при наличии у человека гипертонии, кардиопатологии, диабета и атеросклероза.

В нашей клинике возможно проводить не только осмотры глазного дна с получением описания и заключения специалиста, но и самому наблюдать динамику изменений с помощью фотофиксации состояния сосудов сетчатки (FundusFoto).

В ряде случаев назначается дополнительное обследование:

Глаза – это единственное место на теле человека, где можно увидеть сосуды на поверхности. Эта особенность успешно используется в диагностике. По состоянию сосудов глаз можно раньше терапевта выявить:

Диагностирование ангиопатии сосудов сетчатки и наблюдение за её развитием может помочь в адекватной оценке течения и успешности лечения общего заболевания. Например, по степени нивелирования признаков гипертонической ангиопатии оценивают адекватность подбора гипотензивной терапии при гипертонической болезни.

Ангиопатия сосудов сетчатки это не самостоятельным заболевание, а лишь одно из проявлений определенных патологических состояний, осложняющихся поражением кровеносных сосудов сетчатой оболочки глаза или всего организма.

По состоянию сосудов можно раньше терапевта выявить сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, системные заболевания, патологию сосудов головы и шеи, нарушение сердечного ритма и прочее. Осмотр офтальмолога является обязательным при наличии у человека кардиопатологии, сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза.

Обнаружить заболевание опытному специалисту не составляет труда. В процессе визуализации сетчатки можно выявить сужение или расширение артерий и вен, уплотнение сосудистой стенки с формированием патологических рефлексов, извитость и выпрямление хода сосудов, кровоизлияния, зоны пережатия вен и многое другое. С учетом стадии ангиопатии, выставляемой офтальмологом, терапевт, эндокринолог, кардиолог может оценить тяжесть основного заболевания.

Поэтому осмотр глазного дна в условиях широкого зрачка является обязательным в ходе полноценного офтальмологического обследования

Ангиопатия сетчатки глаза при беременности

К числу причин появления ангиопатии сетчатки глаза при беременности относят:

Ангиопатия у беременных чаще всего проходит самостоятельно, поэтому не требует лечения. Однако, если пациентка страдала патологией до вынашивания ребенка, то заболевание может прогрессировать и привести к осложнениям: тромбозу, отслоению сетчатки и геморрагии. В тяжелых случаях болезнь может спровоцировать прерывание беременности.

При появлении ангиопатии сетчатки потребуется лечение сопутствующих заболеваний, которые спровоцировали развитие патологии. Женщине рекомендовано наблюдение у терапевта и эндокринолога.

Чаще всего назначаются лекарственные препараты, улучшающие кровообращение и уменьшающие проницаемость стенок сосудов. Для нормализации кровотока в глазном яблоке используются специальные капли. При выраженной ангиопатии сетчатки обоих глаз могут назначаться дополнительные физиотерапевтические процедуры.

Ангиопатия сетчатки глаза у ребенка

Развитие ангиопатии у ребенка обычно связано со следующими факторами:

Заболевание в детском возрасте может стать причиной серьезных осложнений. Так, ангиопатия сетчатки у новорожденных нередко переходит в хроническую форму и приводит к непоправимым органическим изменениям кровеносной структуры глаза. При развитии патологии у подростка (так называемой болезни Илза) происходит замещение стекловидного тела глаза фиброзной тканью, что нередко провоцирует глаукому и катаракту.

Лечение заболевания чаще всего заключается в назначении медикаментозных средств, которые влияют на кровообращение и препятствуют склеиванию тромбоцитов. Однако такое лечение ангиопатии сосудов сетчатки назначается только детям дошкольного и школьного возраста. Новорожденным требуется регулярное наблюдение у врача, так как иногда патология возникает на фоне тяжелых родов и не нуждается в дополнительной терапии.

При тяжелом течении ангиопатии и ее распространении на оба глаза, может проводится операция по удалению фиброзной ткани.

Виды лечения

При ангиопатии в первую очередь нужно лечить основное заболевание. Так, для лечения ангиопатии сетчатки по гипертоническому типу назначаются лекарства для снижения давления, при диабетической ангиопатии – диета и препараты, снижающие уровень сахара.

Лечение медикаментами

Для устранения симптомов ангиопатии, купирования болезни и восстановления глазных сосудов эффективно применяется медикаментозное лечение:

Приём медикаментов длится около двух недель.

В случае стабилизации ангиопатии, которая вызвана неизлечимым или хроническим недугом, лечение проводится раз в полгода курсами по 2-3 недели.

Важно помнить, что лечение должен назначать врач. Самостоятельный приём лекарств может принести больше вреда, чем пользы.

Физиотерапия

В комплексе с другими методами лечения применяются:

Операционное вмешательство

Для предотвращения потери зрения на поздней стадии заболевания проводится лазерная коагуляция сосудов.

Операция занимает 20 минут и проходит под местной анестезией.

Профилактика

Чтобы не создавать благоприятных условий для развития ангиопатии, необходимо заботиться о здоровье сосудов:

Ультразвуковое исследование головного мозга ребенка

Изменения, которые чаще всего выявляются у детей первого года жизни

Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонограмма) – метод скринингового исследования структурной патологии центральной нервной системы и динамического наблюдения за ребенком при ее выявлении.По данным УЗИ возможно своевременное выявление геморрагически – гипоксических поражений, пороков развития мозга, расширения ликворных систем. Важную роль в определении состояния мозга играет допплеровское исследование, позволяющее установить характер изменения церебрального кровотока.

Ультразвуковое исследование головного мозга проводится у детей от рождения до момента закрытия большого родничка. В этой статье хотелось бы остановиться на тех изменениях, которые чаще всего выявляются у детей, наблюдаются в динамике и не должны вызывать у родителей сильного волнения.

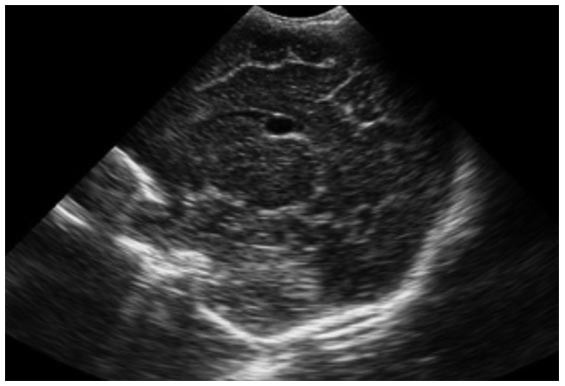

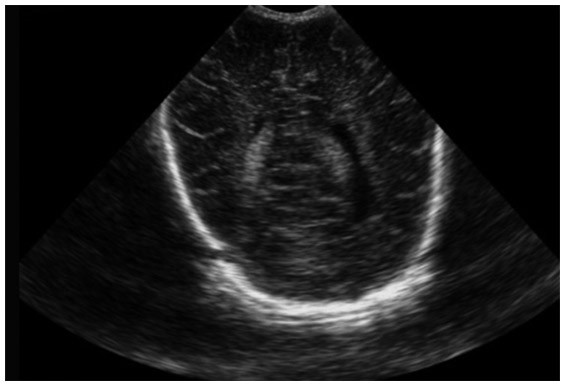

Все разновидности небольших кист (до 5 мм)

Киста – жидкостное образование с четкими ровными контурами и однородным содержимым. Чаще всего у детей встречаются субэпендимальные кисты, кисты сосудистых сплетений, перивентрикулярные кисты. Предположительно перивентрикулярные, субэпендимальные кисты и небольшие кисты сосудистого сплетения выявляются у младенцев, если у мамы во время беременности были обострения герпес-инфекции, причиной также может быть токсоплазмоз, цитомегаловирус. Субэпендимальные кисты также формируются при рассасывании малых кровоизлияний в области каудоталамической вырезки.

Более крупные кисты сосудистых сплетений (около 10 мм) являются маркерами наследственных хромосомных нарушений и требуют более тщательного обследования.

Кисты чаще всего рассасываются бесследно в течение 3-4 месяцев, кисты сосудистых сплетение и субэпендимальные кисты иногда мы визуализируем вплоть до закрытия большого родничка. На развитие и здоровье детей данный вариант изменений не влияет, дети развиваются по возрасту. Лечение не требуется, только динамическое наблюдение.

Киста сосудистого сплетения

Три кисты сосудистого сплетения

Асимметрия желудочков

Желудочковая система мозга включает два боковых желудочка, третий, четвертый желудочки, сильвиев водопровод.У боковых желудочков различают передние, задние, височные рога и тело. Под асимметрией желудочков подразумевают разницу в их размере более, чем на 2 мм.

Причиной может быть нахождение ребенка на одном боку какой-то промежуток времени, либо естественная асимметрия, так как наше тело не симметрично от природы. Не является патологией, только в том случае, если желудочковая система с одной из сторон не расширена и не превышает нормативных показателей.

«Достаточно 10-15 минут лежания ребенка на одном боку, чтобы желудочек, расположенный внизу, был больше контрлатерального почти в полтора раза.» (Ультразвуковая диагностика в неонатологии под редакцией Дворяковского И.В., Яцык Г.В. «Атмосфера», Москва, стр. 12, 2009г).

Асимметрия желудочков у здорового ребенка

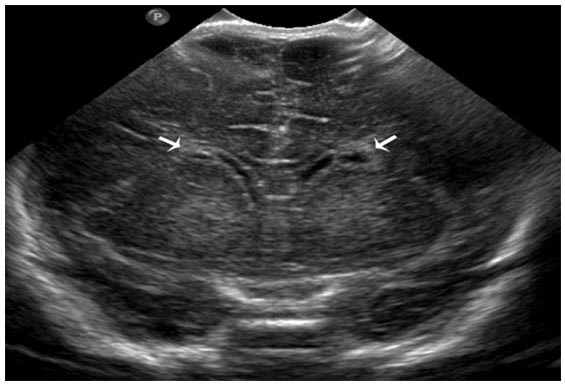

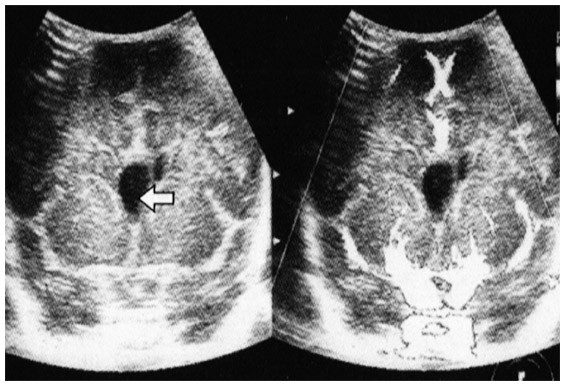

Лентикулостриарная ангиопатия

Лентикулостриарная ангиопатия – уплотнение стенок стриарных сосудов, расположенных на уровне зрительных бугров. Является маркером внутриутробной инфекции, при удовлетворительном состоянии младенца клинического значения не имеет.

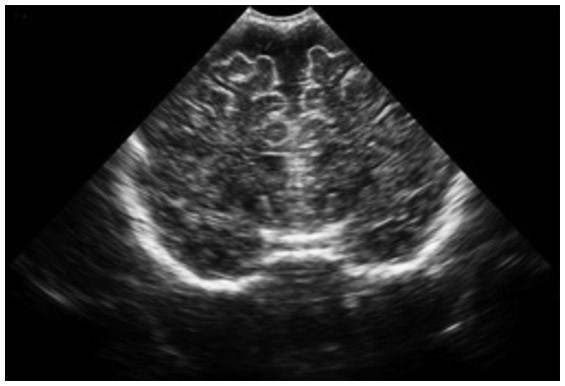

Расширение наружной ликворной системы

Расширение наружной ликворной системы встречается у некоторых детей примерно к 3-м месяцам жизни. Причиной данного состояния является перенесенная внутриутробная гипоксия или асфиксия при рождении. Но также возможно, что при быстром скачке роста, размер головного мозга не успевает за увеличением размеров костей головы и происходит заместительное временное накопление ликвора в наружном пространстве.

Ближе к 1-му году происходит восстановление.

В данной ситуации,при удовлетворительном состоянии ребенка, лечение не требуется. Необходим динамический ультразвуковой контроль и наблюдение невролога.

Расширение наружной ликворной системы

Расширение наружной ликворной системы

Расширение полости прозрачной перегородки и открытая полость Верге

Расширение полости прозрачной перегородки и открытая полость Верге обычно наблюдаются у незрелых недоношенных детей, что является для них нормой. Если увеличение полости прозрачной перегородки (более 5 мм) визуализируется у доношенного ребенка, расценивается как незрелость и наблюдается в динамике, лечения не требует.

Расширенная полость прозрачной перегородки

Изменение мозгового кровотока у детей до года

Очень часто сталкиваюсь с заключением: «гипертензионный синдром» и с волнением мамы за здоровье своего малыша. Рассмотрим, как меняется церебральный кровоток и от чего он зависит.

У новорожденных детей характерной особенностью является высокое периферическое сопротивление артерий головного мозга и в первую неделю жизни индекс резистентности (IR– такое обозначение вы увидите в протоколе УЗИ) составляет 0,66 – 0,8 (в некоторых источниках до 0,9).

Это связано с адаптацией организма ребенка к внеутробной жизни, происходит увеличение парциального давления кислорода и снижение парциального давления углекислого газа в первые часы жизни. Также есть прямая зависимость кровотока в головном мозге с внутрисердечными коммуникациями (они нужны плоду внутриутробно) – артериальный проток и овальное окно. Пока они функционируют, так называемый IR будет повышен. В течение первого года жизни периферическое сопротивление мозговых артерий постепенно снижается и составляет 0,6 – 0.7.

Нужно отметить, что данный показатель очень зависит от времени суток, от того, в каком настроении пребывает ваш ребенок во время обследования, плачет ли он или спит (глубоко, поверхностно).

Если в заключении обследования врач написал о вазоспазме и гипоперфузии, о чем и говорит повышенный индекс резистентности, нельзя делать вывод, что это гипертензионный синдром. Если ваш ребенок развивается по возрасту и чувствует себя хорошо, лечение не требуется. Необходимо проконсультироваться с неврологом, врач оценит клиническое неврологическое самочувствие вашего малыша и даст рекомендации о дальнейшем наблюдении и контрольном обследовании.

Комплексное обследование в «Клинике Сахбиевых»: преимущества и отличия