Дуга аорты уплотнена что это значит

Болезни аорты причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Аорта является самым крупным сосудом тела, несущим артериальную кровь от левого желудочка сердца в большой круг кровообращения — ко всем органам и тканям тела. Анатомически выделяют грудную аорту, состоящую из восходящего отдела, отходящего непосредственно от сердца, дуги аорты и нисходящего отдела, и брюшную аорту. Грудной отдел переходит в брюшной, проходя через отверстие диафрагмы. Заболевания могут поражать различные отделы сосуда и иметь воспалительную и невоспалительную природу. Лечением болезней аорты занимается сердечно-сосудистый хирург.

Причины и виды болезней аорты

В зависимости от причины выделяют следующие заболевания аорты:

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 10 Декабря 2021 года

Содержание статьи

Симптомы болезней аорты

Поскольку аорта — это единственный сосуд, осуществляющий поступление артериальной крови к тканям тела, ее заболевания приводят к развитию сердечной недостаточности. Симптомами болезни аорты могут служить неясные боли в груди или животе и постепенное или резкое нарушение кровообращения. При разрыве или расслоении аорты с кровотечением — резкая боль и потеря сознания.

Методы диагностики

Болезни аорты нередко становятся случайной находкой при исследовании органов груди или живота. Для дифференциальной диагностики в “ЦМРТ” применяют следующие методы исследования:

Лечение гипертрофической кардиомиопатии

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это генетически обусловленное заболевание миокарда, проявляющееся комплексом специфических морфо-функциональных изменений

Лечение гипертрофической кардиомиопатии

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это генетически обусловленное заболевание миокарда, проявляющееся комплексом специфических морфо-функциональных изменений и постепенно прогрессирующим течением с высоким риском развития жизнеугрожающих аритмий и внезапной смерти.

Типичными являются морфологические изменения: аномалия архитектоники сократительных элементов миокарда (гипертрофия и дезориентация мышечных волокон), развитие фибротических изменений мышцы сердца, патология мелких интрамиокардиальных сосудов.

При ГКМП происходит массивная гипертрофия миокарда левого (и реже правого желудочка), чаще асимметричного характера за счет утолщения межжелудочковой перегородки, часто с развитием обструкции выходного тракта левого желудочка (ЛЖ) при отсутствии каких-либо явных причин.

Общепризнанной является представление о преимущественно наследственной природе ГКМП. В связи с этим, широкое распространение получил термин «семейная гипертрофическая кардиомиопатия». К настоящему времени установлено, что более половины всех случаев заболевания являются наследуемыми, при этом основной тип наследования – аутосомно-доминантный. Оставшиеся приходятся на так называемую спорадическую форму; в этом случае у пациента нет родственников, болеющих ГКМП или имеющих гипертрофию миокарда. Считается, что большинство, если не все случаи спорадической ГКМП, также имеют генетическую причину, т. е. вызваны случайными мутациями.

Гипертрофическая кардиомиопатия – это генетически гетерогенное заболевание, причиной которого являются более 200 описанных мутаций нескольких генов, кодирующих белки миофибриллярного аппарата. К настоящему времени известны 10 белковых компонентов сердечного саркомера, выполняющих контрактильную, структурную или регуляторную функции, дефекты которых наблюдаются при ГКМП. Причем в каждом гене множество мутаций могут становиться причиной заболевания (полигенное мультиаллельное заболевание).

Наличие той или иной ассоциированной с ГКМП мутации признается «золотым» стандартом диагностики заболевания. При этом описанные генетические дефекты характеризуются разной степенью пенетрантности, выраженностью морфологических и клинических проявлений. Тяжесть клинической картины зависит от присутствия и степени гипертрофии.

Таким образом, ГКМП характеризуется крайней гетерогенностью вызывающих ее причин, морфологических, гемодинамических и клинических проявлений, разнообразием вариантов течения и прогноза, что существенно затрудняет выбор адекватных и наиболее эффективных лечебных подходов по контролю и коррекции имеющихся нарушений.

Возможны три гемодинамических варианта обструктивной ГКМП:

Cимптомы болезни разнообразны и малоспецифичны, связаны с гемодинамическими нарушениями (диастолическая дисфункция, динамическая обструкция путей оттока, митральная регургитация), ишемией миокарда, патологией вегетативной регуляции кровообращения и нарушением электрофизиологических процессов в сердце. Диапазон клинических проявлений крайне велик: от бессимптомных до неуклонно прогрессирующих и трудно поддающихся медикаментозному лечению форм, сопровождающихся тяжелой симптоматикой.

Повышение диастолического давления в левом желудочке из-за диастолической дисфункции, динамическая обструкция выносящего тракта левого желудочка проявляются одышкой в покое и при физической нагрузке, утомляемости, слабости. Нарастание давления в малом круге кровообращения сопровождается развитием острой левожелудочковой недостаточности (чаще в ночные часы – сердечная астма, альвеолярный отек легких).

Падение фракции выброса при физической нагрузке или нарушениях сердечного ритма сопровождается ухудшением кровообращения головного мозга. Преходящая ишемия мозговых структур проявляется кратковременной потерей сознания (обморок) или предобморочными состояниями (внезапная слабость, головокружение, потемнение в глазах, шум и «заложенность» в ушах).

Методы исследования:

ЭХО-КГ – основной метод диагностики ГКМП. Критериями диагностики ГКМП на основании данных ЭХО-КГ являются:

Если в покое обструкции выносящего тракта левого желудочка нет, ее можно спровоцировать медикаментозными (ингаляция амилнитрита, введение изопреналина, добутамина) или функциональными пробами (проба Вальсальвы, физическая нагрузка), которые уменьшают преднагрузку или повышают сократимость левого желудочка.

Катетеризация сердца и коронарная ангиография проводятся для оценки коронарного русла перед миоэктомией или операцией на митральном клапане, а также чтобы выяснить причину ишемии миокарда. При этом к характерным признакам ГКМП относят:

Сцинтиграфия миокарда и позитронно-эмиссионная томография

При гипертрофической кардиомиопатии сцинтиграфия миокарда имеет некоторые особенности, однако в целом ее значение в диагностике ишемии такое же, как и обычно. Стойкие дефекты накопления указывают на рубцовые изменения после инфаркта миокарда, обычно они сопровождаются снижением функции левого желудочка и плохой переносимостью физической нагрузки. Обратимые дефекты накопления указывают на ишемию, вызванную снижением коронарного резерва при нормальных артериях или коронарным атеросклерозом. Обратимые дефекты часто никак не проявляются, однако, по-видимому, они повышают риск внезапной смерти, особенно у молодых больных с гипертрофической кардиомиопатией. При изотопной вентрикулографии можно выявить замедленное наполнение левого желудочка и удлинение периода изоволюмического расслабления.

Позитронно-эмиссионная томография – более чувствительный метод, кроме того, она позволяет учесть и устранить помехи, связанные с затуханием сигнала. Позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой подтверждает наличие субэндокарлиальной ишемии, вызванной снижением коронарного резерва.

Современные подходы к лечению ГКМП

По современным представлениям, лечебная стратегия определяется в процессе разделения больных на категории в зависимости от описанных выше вариантов течения и прогноза.

Все лица с ГКМП, включая носителей патологических мутаций без фенотипических проявлений болезни и пациентов с бессимптомным течением заболевания, нуждаются в динамическом наблюдении, в ходе которого оцениваются характер и выраженность морфологических и гемодинамических нарушений. Особое значение имеет выявление факторов, определяющих неблагоприятный прогноз и повышенный риск внезапной смерти (в частности, скрытых, прогностически значимых аритмий).

Общие мероприятия

Ограничение значительных физических нагрузок и запрещение занятий спортом, способных вызывать усугубление гипертрофии миокарда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и риска внезапной смерти.

Медикаментозное лечение

До настоящего времени окончательно не решен вопрос о необходимости проведения активной медикаментозной терапии у наиболее многочисленной группы больных с бессимптомной или малосимптомной формами ГКМП и низкой вероятностью внезапной смерти. Противники активной тактики обращают внимание на то, что при благоприятном течении заболевания продолжительность жизни и показатели смертности не отличаются от таковых в общей популяции. Некоторые же авторы указывают на то, что использование в этой группе пациентов β-адреноблокаторов и антагонистов кальция (верапамил) может приводить к сдерживанию гемодинамических нарушений и клинической симптоматики. При этом никто не оспаривает тот факт, что выжидательная тактика в случаях бессимптомного или малосимптомного течения ГКМП возможна лишь при отсутствии признаков внутрижелудочковой обструкции, обмороков и серьезных нарушений сердечного ритма, отягощенной наследственности и случаев ВС у близких родственников.

Следует признать, что лечение ГКМП, генетически обусловленного заболевания, обычно распознаваемого на поздней стадии, пока может быть в большей степени симптоматическим и паллиативным. Тем не менее к основным задачам лечебных мероприятий относятся не только профилактика и коррекция основных клинических проявлений заболевания с улучшением качества жизни пациентов, но и положительное влияние на прогноз, предупреждение случаев ВС и прогрессирования заболевания.

Основу медикаментозной терапии ГКМП составляют препараты с отрицательным инотропным действием: β-адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов. Для лечения весьма распространенных при этом заболевании нарушений сердечного ритма используются также дизопирамид (антиаритмический препарат IA класса) и амиодарон.

Предпочтение отдается β-блокаторам без внутренней симпатомиметической активности. Наибольший опыт накоплен по применению пропранолола (обзидан, анаприлин). Его назначают начиная с 20 мг 3-4 раза в день, с постепенным увеличением дозы под контролем пульса и артериального давления (АД) до максимально переносимой в большинстве случаев 120–240 мг/сут. Следует стремиться к применению возможно более высоких доз препарата, так как отсутствие эффекта терапии β-блокаторами, вероятно, связано с недостаточной дозировкой. При этом нельзя забывать о том, что повышение дозировок существенно увеличивает риск известных побочных эффектов.

Инвазивные методы лечения:

1. Чрезаортальная септальная миэктомия

2. Вальвулопластики или протезирования митрального клапана

В ряде случаев при наличии дополнительных показаний для уменьшения выраженности обструкции и митральной регургитации одномоментно выполняется операция вальвулопластики или протезирования митрального клапана низкопрофильным протезом. Улучшить отдаленные результаты миэктомии позволяет последующая длительная терапия верапамилом, обеспечивающая улучшение диастолической функции ЛЖ, что не достигается при хирургическом лечении.

3. Иссечения межжелудочковой перегородки

В настоящее время разработаны и успешно применяются отличные от классической миэктомии методики. В частности, в НЦССХ им. А. Н. Бакулева под руководством академика Л. А. Бокерия разработана оригинальная методика иссечения зоны гипертрофированной МЖП из конусной части правого желудочка. Этот способ хирургической коррекции обструктивной ГКМП является высокоэффективным и может стать методом выбора в случаях одновременной обструкции выходных отделов обоих желудочков, а также в случаях среднежелудочковой обструкции ЛЖ.

4. Транскатетерная септальная аблация

Другим альтернативным методом лечения рефракторной обструктивной ГКМП является транскатетерная алкогольная септальная аблация. Методика предполагает инфузию через баллонный катетер в перфорантную септальную ветвь 1–3 мл 95% спирта, вследствие чего возникает инфаркт гипертрофированного отдела МЖП, захватывающей от 3 до 10% массы миокарда ЛЖ (до 20% массы МЖП). Это приводит к значимому уменьшению выраженности обструкции выходного тракта и митральной недостаточности, объективной и субъективной симптоматике заболевания.

В Волынской больнице отработана методика выполнения транскатетерной септальной аблации при ГКМП. Доказан положительный результат данного вмешательства при относительно низком риске развития осложнений.

Что означает уплотнение створок аортального и митрального клапанов?

Диагностическое обследование

Учитывая тот факт, что симптомы уплотненных стенок аорты проявляется не сразу, пациент начинает замечать первые признаки, когда болезнь уже прогрессирует. В некоторых случаях патология выявляется во время планового медицинского осмотра, на флюорографии.

Для уточнения диагноза проводится УЗИ сердечной мышцы, кровеносной системы и контрастная ангиография сосудов. Для людей, которые имеют генетическую предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диагностика сердца должна проводится раз в год.

Стеноз аортального клапана

Читайте также по теме

Что такое фибринозный перикардит, симптомы и лечение Powered by Inline Related Posts

Причины

Аортальный стеноз больше распространен среди мужчин. Врожденные дефекты (те, с которыми человек родился) и ревматическая лихорадка (осложнение после А-стрептококкового тонзиллита, например) являются основными причинами стеноза аорты у людей в возрасте до 50 лет. В некоторых случаях, люди рождаются с двустворчатым аортальным клапаном, что означает, клапан имеет 2 створки вместо 3-х у нормального клапана. Это также может привести к аортальному стенозу.

У пожилых пациентов, отложения кальция и рост фиброзной ткани на створках аортального клапана может ужесточить (склероз), исказить форму створок или привести к их склеиванию. Это называется кальциноз. Другие причины включают в себя историю других заболеваний клапанов, заболевание коронарной артерии, или шум в сердце.

Симптомы

Люди с аортальным стенозом могут не иметь симптомов в течение многих лет.

Симптомы могут включать в себя:

Пациентам, у которых наблюдается аортальный стеноз, советуют не проявлять слишком большой физической активности. То есть, с мягким отношением к организму при аортальном стенозе может не потребоваться дальнейшее лечение за пределами регулярных визитов к врачу. Хирургическая замена клапана является методом выбора для людей с тяжелым аортальным стенозом.

1 Причины развития заболевания

Дебют заболевания чаще всего приходится на возраст 50-55 лет и как естественный фактор склеротизации стенок коронарных сосудов выступают возрастные изменения организма. С этим фактором связано общее изменение состояния сосудов всего организма, а именно нарушения липидного обмена, образование множественных холестериновых бляшек в просвете крупных сосудов, увеличение степени вязкости крови. От возрастных изменений страдают и клапаны сердечных камер.

Известны случаи атипичного развития рассматриваемой патологии и у детей.. Это уже связывают напрямую с наследственными факторами. Но стоит учесть тот факт, что, начавшись в детском возрасте, уплотнения стенок митрального клапана может остановиться, а потом начаться снова со стартом процессов возрастных изменений.

Дополнительно способствуют началу развития этого патологии воспалительные процессы сосудистого русла. Немаловажную роль в этиологии и патогенезе развития отдается таким пагубным привычкам, как курение и злоупотребление алкоголем.

Дополнительными факторами риски развития этого патологического процесса служат ревматизм, миокардит или/и эндокардит в анамнезе.

Рекомендуем

Уплотнение клапанов сердца

Если уплотнение стенок главного кровеносного сосуда может привести к смерти пациента, это же явление на клапанах аорты не несет угрозы жизни, или здоровью человека. Диагностируется уплотнение клапана во время УЗИ (ультразвуковое исследование). Основная причина заболевания аорты – пожилой возраст и старение всего организма. У пожилых людей уплотнение стенок аорты является физиологической нормой. Другие причины данного явления – пороки сердца.

Симптомы проявления

Симптомы уплотнения стенок аорты створок аортального клапана проявляются в следующем:

Симптомы заболевания аорты не имеют ярко выраженного характера на начальных этапах процесса уплотнения стенок. Пациент начинает отмечать некоторые изменения в работе своего организма только тогда, когда патология уже запустила необратимые процессы и привела к нарушению работы внутренних органов. Признаки будут зависеть от места аорты, которое было повреждено.

Уплотнение стенок аорты у корня кровеносного сосуда, приводит к стенокардии и инфаркту миокарда. В случае недостаточной циркуляции крови по кровеносной системе головного мозга, приводит к нарушениям работы центральной нервной системы, у пациента начинают возникать сильные головные боли, головокружение, меняется характер. Человек становится крайне раздражительным, быстро устает.

Патологии сердечной мышцы у молодых людей встречаться все чаще, что объясняется курением и употреблением алкогольных напитков.

При наличии вредных привычек, уплотнение стенки аорты с их дальнейшим отслаиванием, провоцируется вредными смолами, которые содержаться в никотиновом дыме.

Аорта в брюшной полости, через которую кровь проходит к ногам, провоцирует перемежающуюся хромоту. Как правило, человек начинает хромать на левую или правую ногу. Симптом сопровождается внезапными судорожными сокращениями мышц, процесс ходьбы становится болезненным.

Для желудочно-кишечного тракта уплотнение аорты проявляется в виде болевого синдрома в грудном отделе, нарушения процесса переваривания пищи, отмечается стремительное снижение массы тела. В особо тяжелых случаях начинает развиваться перитонит.

Аневризма восходящего отдела аорты: лечение, операция, стоимость

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

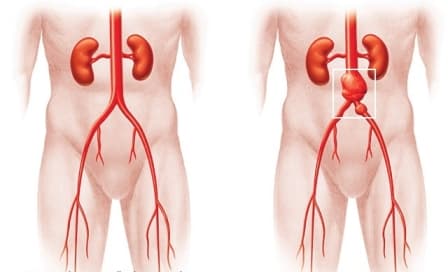

Деление аорты на отделы очень важно для оценки риска и выбора оптимальной тактики лечения у пациентов с аневризмами аорты.

Аневризмой аорты называют участок её локального расширения.

Причины расширения аорты

Врожденные системные заболевания соединительной ткани: синдром Марфана, Элерса – Данлоса, вызванные генетическими изменениями, при которых стенка аорты имеет неправильное строение, способны стать причиной развития аневризмы.

Приобретенные заболевания, вызывающие аневризматическое изменение стенки аорты: чаще всего это — атеросклероз. Около 80% всех осложненных аневризм аорты — аневризмы, вызванные атеросклеротическим процессом, который приводит к ослаблению стенки сосуда, и невозможности выдерживать нормальное кровеносное давление, а как следствие — к расширению её.

Реже аневризма аорты развивается при воспалительных заболеваниях, вызванных внешними агентами (сифилис, грибковая инфекция, туберкулез) или при аутоиммунных заболеваниях (неспецифический аортоартериит).

Симптомы аневризмы аорты

К сожалению, диагноз аневризмы аорты не всегда может быть установлен в «холодный период» (до развития осложнений), так как это заболевание обычно протекает бессимптомно. Чаще всего её обнаруживают случайно при выполнении флюорографии, ультразвуковых или томографических исследований, выполненных в связи с другими заболеваниями. Лечение аневризмы восходящего отдела аорты до развития осложнений гораздо безопаснее для пациента, поэтому в ранней диагностике аневризмы аорты важное значение придается плановой диспансеризации.

Жалобы обычно появляются, когда аневризма начинает расслаиваться или, увеличиваясь, сдавливает окружающие органы и ткани. Появляется боль или нарушение функций тех органов, которые располагаются в области аневризмы. Вначале это не носит яркого характера и, поэтому, не настораживает ни пациента, ни врача.

Диагностика аневризмы аорты

Методы лечения аневризмы аорты

Для каждого метода имеются свои показания, и каждому из них присущи свои преимущества и недостатки.

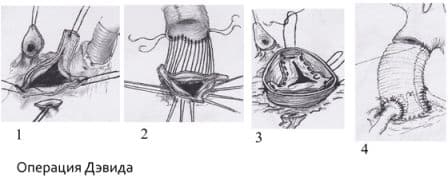

Преимущества хирургического метода заключаются в его универсальности, то есть возможности исправления всех нарушений, связанных с аневризмой аорты, вне зависимости от отдела и характера поражения. Например, при аневризме восходящего отдела аорты и поражении аортального клапана проводят протезирование аорты, аортального клапана в сочетании с коронарным шунтированием.

Показания к оперативному лечению

Для каждого отдела аорты существует пограничный предел поперечного размера аорты, после достижения которого риск разрыва аорты статистически достоверно увеличивается. Так, для восходящего и брюшного отдела аорты опасным в плане разрыва является поперечный диаметр аневризмы 5 см, для грудного отдела аорты — 6 см. Если диаметр аневризмы увеличивается более чем на 6 мм за 6 мес, то это тоже является показанием к операции. Угрожающими в плане разрыва и расслоения аорты являются также мешковидная форма аневризмы и расширения аорты меньше того диаметра, который является показанием для операции, но сопровождающиеся болями в месте расширения и нарушениями функций предлежащих органов. Расслоения и свершившиеся разрывы аневризм являются абсолютными показаниями к экстренной операции.

Виды открытых хирургических операций при аневризмах аорты:

Операция Бенталла-Де-Боно (протезирование восходящего отдела аорты клапансодержащим кондуитом с механическим протезом аортального клапана);

Протезирование восходящего отдела аорты и её дуги (техника Борста, использование косого агрессивного анастомоза и другие методики);

Протезирование грудного отдела аорты;

Протезирование брюшного отдела аорты.

Эндоваскулярные вмешательства

Позволяют резко уменьшить объем операционной травмы, сократить сроки госпитализации и уменьшить неизбежные страдания пациента, связанные с хирургическими доступами. Одним из основных недостатков метода, является необходимость повторных вмешательств.

Виды эндоваскулярных операций при аневризме аорты:

Наиболее современным методом лечения аневризмы аорты является гибридный метод, позволяющий достичь оптимальных результатов лечения при наименьшей операционной травме.

Гибридные операции сочетают в себе преимущества открытых и эндоваскулярных вмешательств.