Если в легком дырка что это такое

Пневмоторакс

Что такое пневмоторакс?

Каковы причины пневмоторакса?

Какие виды пневмоторакса выделяют?

По связи с окружающей средой различают:

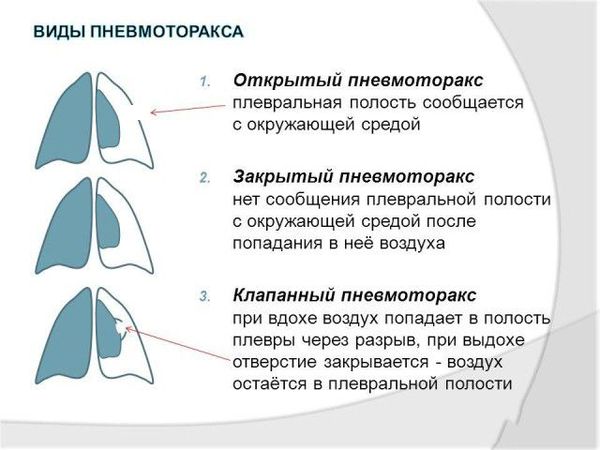

Закрытый пневмоторакс — в плевральную полость попадает какое-то количество газа, которое не нарастает. Сообщение с внешней средой отсутствует, поэтому поступление его прекращается. Считается самым лёгким видом пневмоторакса, поскольку воздух потенциально может самостоятельно постепенно рассосаться из плевральной полости, при этом лёгкое расправляется.

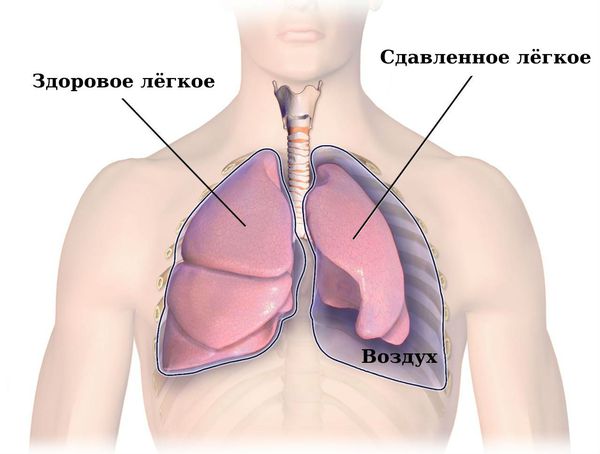

Открытый пневмоторакс — наличие отверстия в грудной стенке, свободно сообщающегося с внешней средой, поэтому в плевральной полости создаётся давление, равное атмосферному. При этом лёгкое спадается, поскольку важнейшим условием для расправления лёгкого является отрицательное давление в плевральной полости. Спавшееся лёгкое выключается из дыхания, в нём не происходит газообмен, кровь не обогащается кислородом.

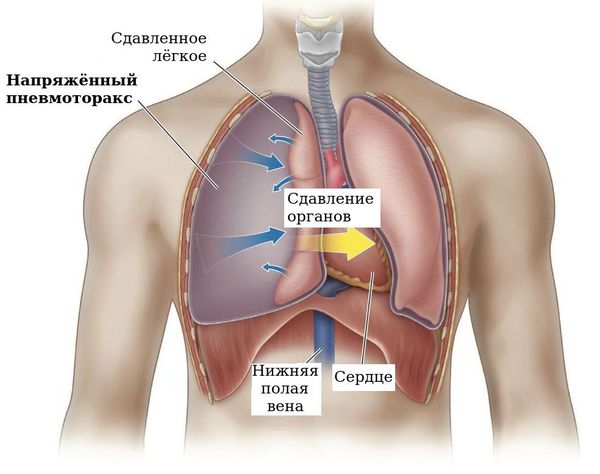

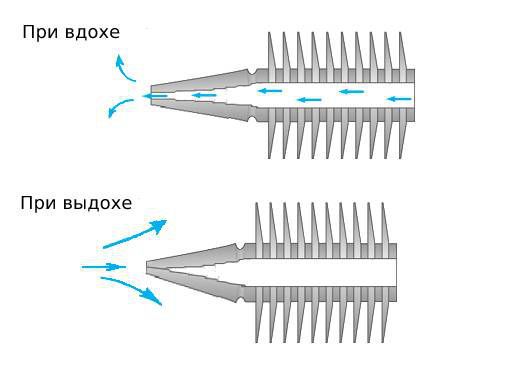

Клапанный («напряженный») пневмоторакс — прогрессирующее накопление воздуха в плевральной полости. Возникает в случае образования клапанной структуры, пропускающей воздух в одностороннем направлении, из лёгкого или из окружающей среды в плевральную полость, и препятствующее его выходу обратно. Воздух поступает в момент вдоха, а в момент выдоха, не находя себе выхода, остаётся в плевральной полости. Для клапанного пневмоторакса характерна триада: положительное внутриплевральное давление, приводящее к выключению лёгкого из дыхания, присоединению раздражения нервных окончаний плевры, приводящее к плевропульмональному шоку; стойкое смещение органов средостения, что нарушает их функцию, прежде всего сдавливая крупные сосуды; острая дыхательная недостаточность.

В зависимости от объема воздуха в плевральной полости и степени спадения легкого различают полный и частичный пневмоторакс.

Двусторонний полный пневмоторакс при неоказании помощи приводит к быстрому летальному исходу из-за критического нарушения дыхательной функции.

Симптомы пневмоторакса

Клиническая картина зависит от механизма возникновения заболевания, степени спадения легкого и причины, вызвавшей его.

Болезнь начинается остро после физического напряжения, приступа кашля или без видимых причин с резкой колющей боли в грудной клетке, отдающей в шею, верхнюю конечность, иногда в верхнюю половину живота, усиливающейся при дыхании, кашле или движениях грудной клетки, затруднения дыхания, сухого кашля. Больной дышит часто и поверхностно, имеется сильная одышка, ощущает «нехватку воздуха». Проявляется бледность или синюшность (цианоз) кожных покровов, в частности лица.

При открытом пневмотораксе больной лежит на стороне повреждения, плотно прижимая рану. При осмотре раны слышен шум присасывания воздуха. Из раны может выделяться пенистая кровь. Движения грудной клетки асимметричны.

Осложнения

Что можете сделать Вы?

Первая помощь при пневмотораксе

При подозрении на пневмоторакс следует немедленно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу, потому что это экстренная ситуация, особенно если имеет место клапанный пневмоторакс, которая при неоказании необходимой помощи, может привести к летальному исходу.

Если имеет место открытый пневмоторакс, его необходимо превратить в закрытый путём наложения не пропускающей воздух герметичной повязки («окклюзионная повязка») на открытую рану грудной клетки. Например, это можно сделать при помощи клеёнчатого материала или неповреждённой герметичной полиэтиленовой плёнки, вполне подойдет и толстая ватно-марлевая повязка.

Что можете сделать врач?

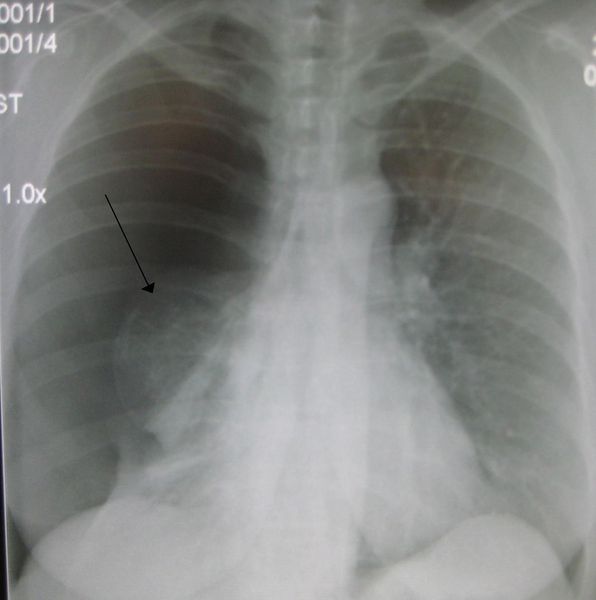

Ваш доктор сделает тщательный осмотр грудной клетки на предмет возможного ранения, после чего назначит все необходимые исследования, включающие, в первую очередь, рентгенографию органов грудной клетки.

Лечение пневмоторакса включает:

Закрытый пневмоторакс протекает доброкачественно и постепенно рассасывается. Но иногда необходима плевральная пункция для удаления воздуха.

Открытый пневмоторакс требует первоначального перевода в закрытый пневмоторакс (то есть ликвидации сообщения с внешней средой путём герметичного ушивания раны).

Клапанный пневмоторакс требует хирургического вмешательства.

Симптомы и лечение туберкулеза

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое возникает из-за попадания в организм человека палочек Коха. Заболевание опасно тем, что поражает органы дыхательной системы. Реже подвержены туберкулезу кости, кожа, лимфатическая, мочеполовая, нервная, лимфатическая система, а также другие органы и системы.

Способы передачи инфекции

Воздушно-капельным – через чиханье, кашель больного с открытой формой болезни, причем даже высыхая, палочка сохраняет свою патогенность.

Алиментарным – через пищеварительный тракт. Инфекция попадает в организм из-за плохой гигиены рук или плохо вымытых и необработанных продуктов питания.

Контактным – инфекция попадает внутрь человека через конъюнктиву глаз, при поцелуях, половом контакте, через контакт загрязненных предметов с кровью человека, использование чужих предметов гигиены.

Виды туберкулеза

Открытая форма – болезнь явно выражена, бактерии легко обнаруживаются в мокроте, каловых массах. Сам больной представляет опасность для окружающих, так как инфекция передается воздушно-капельным путем. Микробактерии можно обнаружить в мокроте, моче, каловых массах.

Закрытая форма – не является опасной для окружающих. Характеризуется сложностью выявления инфекции в мокроте. Чаще всего встречается туберкулез легких, но эта инфекция может также поражать кости, суставы, мочеполовую систему, кишечник, брюшину, мозговые оболочки, ЦНС, периферические лимфоузлы, кожу

Первые симптомы туберкулёза

Легочную форму туберкулеза сопровождает кашель. Сначала лёгкий, со временем начинает прогрессировать. Если кашель продолжается более трех недель, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Кашель вначале сухой, приступообразный, особенно ночью и утром. Позже начинает выделяться желто-зеленая мокрота, а на стадии каверн наблюдается кровохаркание.

При форме туберкулёза, которая поражает головной мозг и его оболочки помимо симптомов общей интоксикации наблюдаются расстройства сна, головные боли, интенсивность которых постепенно усиливается.

Кто входит в группу риска по возможности развития туберкулёза?

Люди с такими заболеваниями, как ВИЧ.

Люди с ослабленным иммунитетом, наличие сахарного диабета.

Детский или пожилой возраст – имеют более слабую иммунную систему.

Люди, проживающие в неблагоприятных условиях.

Люди, живущие в регионах, где уровень заболеваемости туберкулёзом выше среднего.

Как диагностируется туберкулёз?

Диагностика лёгочной формы туберкулёза

Требуется сделать рентгеновский снимок грудной клетки, который позволяет получить изображение лёгких. При лёгочной форме туберкулеза на снимке должны быть видны изменения во внешнем виде легких, например, образование рубцов.

Для подтверждения диагноза берут образцы слизи и мокроты для анализа под микроскопом на наличие бактерий туберкулеза.

Обследование при внелегочном туберкулёзе

биопсия — из пораженного участка берется образец ткани для исследования на наличие туберкулеза

Обследование при латентном туберкулёзе

Для профилактики заболевания каждый человек обязан минимум 1 раз в два года проходить флюорографию и делать рентген лёгких.

Как лечить туберкулёз?

Антибактериальная терапия направлена на подавление размножения возбудителя туберкулеза.

Лечение проходит в 2 фазы: на первой применяют сразу несколько препаратов, чтобы уменьшить популяцию микробактерий, вторая фаза – поддерживающая терапия. Антибиотики останавливают размножение бактерий и выделение их в окружающую среду, воспалительный процесс.

После приема таких сильнодействующих лекарств человеку нужна дополнительная поддерживающая терапия, которая укрепит организм и снизит токсический эффект. Для этого назначается прием иммуностимуляторов (восстанавливают работу печени), сорбентов (выводят токсичные продукты распада химиопрепаратов) и витаминных комплексов.

После приема препаратов в течение двух недель большинство людей уже не заразны и чувствуют себя гораздо лучше. Однако очень важно продолжать принимать лекарства согласно указаниям врача и полностью пройти курс лечения антибиотиками.

Другие способы лечения туберкулеза

Хирургическое лечение

Цель терапии – ликвидация туберкулезных очагов в легких при неэффективном лечении, устранение последствий легочного туберкулеза, ликвидация поражений органов. Все это необходимо для профилактики повторного появления заболевания и для исключения появления осложнений.

Показаниями к оперативному вмешательству могут быть любые формы туберкулеза органов дыхания, особенно в случае развития осложнений, которые угрожают жизни человека.

Химиотерапия

применяется при оптимальной комбинации противотуберкулезных препаратов, направленных на ликвидацию микобактерий и на подавление их размножения. Длительность такого лечения может доходить до года – всё зависит от формы и стадии развития патологии.

Если рано прекратить химиотерапию, то может возникнуть обострение или осложнения туберкулеза. Поэтому важно следовать всем рекомендациям врача. А врач со своей стороны должен составить подробный план лечения и корректировать на протяжении всей терапии.

Пациент, которому показана химиотерапия, как способ лечения туберкулёза, должен быть готов к негативным последствиям такого агрессивного способа. Часто возникают побочные эффекты на действие лекарственных препаратов. Наблюдается 2 вида побочных реакций: токсическая и аллергическая. Также может возникнуть дисбактериоз.

Врач может назначить амбулаторное лечения в том случае, если заболевание выявлено на ранней стадии и полностью отсутствует заражения для окружающих. При этом нужно регулярно посещать лечащего врача и проходить диагностику. Чаще всего, пациента переводят на амбулаторное лечение после наблюдения в стационаре и прохождения обширного курса терапии в тубдиспансере. В это время пациент уже не заразен.

Где пройти диагностику и лечение туберкулёза?

Как лечить туберкулёз любого типа знают в медицинском центре «Медюнион». Мы занимаемся лечением заболевания в Красноярске. Мы не рекомендует заниматься самолечением. За помощью опытного врача обращайтесь в нашу медицинскую поликлинику.

Запишитесь сегодня на удобное для вас время, и уже завтра пройдите обследование. Мощное оборудование для проведения КТ, МРТ и УЗИ, опытные врачи, которые при необходимости проведут первичный осмотр на дому, ждут вас в «Медюнион».

В медицинской клинике «Медюнион» вы сможете:

получить консультацию опытного узкого специалиста без очереди и ожидания

пройти диагностику на современном оборудовании международного класса

вызвать на дом узкопрофильного специалиста при необходимости

воспользоваться услугой забора биоматериалов на дому

Записаться вы можете одним из удобных для вас способов:

Онлайн на нашем сайте medyunion.ru. Заполните электронную форму, указав ваши контактные данные, специализацию врача, удобные дату и время для приема.

Закажите обратный звонок, указав ваше имя и номер телефона. Наши менеджеры перезвонят вам в течение 15 минут и ответят на интересующие вас вопросы.

Позвоните в регистратуру медицинской клиники по номеру телефона +7 391 201-03-03.

Что такое спонтанный пневмоторакс? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Поветкина А. П., хирурга со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

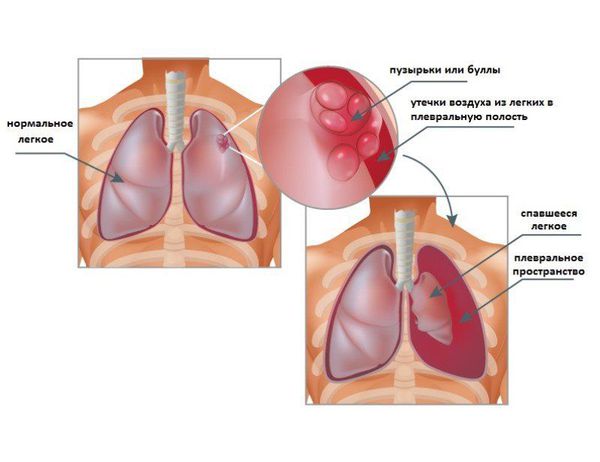

Спонтанный пневмоторакс — это скопление воздуха между лёгкими и грудной стенкой, не связанное с травмой, хирургическим вмешательством или иным воздействием на грудную клетку или лёгкое (например, баротравмой).

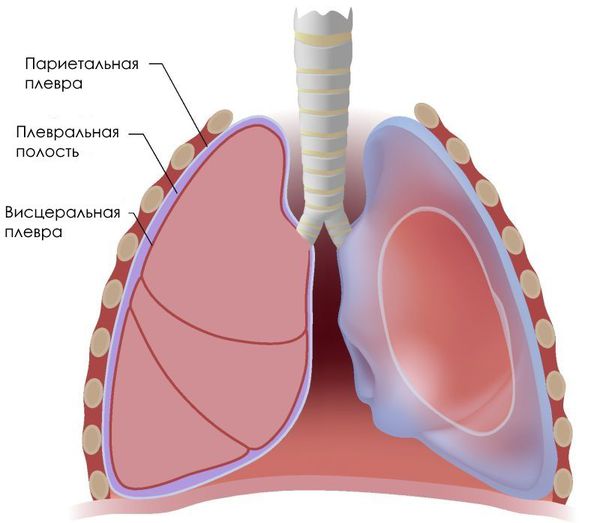

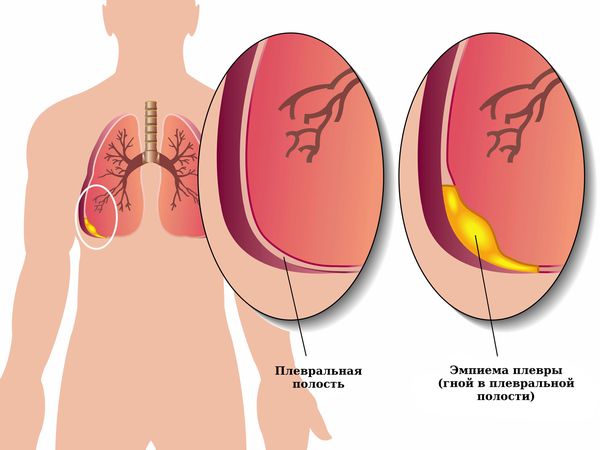

Щель между лёгкими и грудной стенкой называется плевральной полостью. Она покрыта плеврой — серозной оболочкой, которая состоит из двух листков: висцерального и париетального (пристеночного). Висцеральный листок покрывает лёгкие, а париетальный — внутреннюю стенку грудной клетки.

Можно представить, что плевра — это своего рода мешок, в который вдавлено лёгкое. Такая картина напоминает человека, сидящего в пуф-мешке. В норме этот мешок-плевра герметичный, давление в нём всегда ниже атмосферного, то есть отрицательное (в норме воздух там отсутствует). За счёт этого лёгкие всё время находятся в расправленном состоянии, полноценно наполняются вдыхаемым воздухом и кислородом и выделяют углекислый газ. При спонтанном пневмотораксе воздух из лёгких проникает в плевральную полость из-за нарушения целостности висцеральной плевры.

Факторы риска спонтанного пневмоторакса

Спонтанный пневмоторакс возникает без очевидной причины, но существуют некоторые факторы риска:

Катамениальный (менструальный) пневмоторакс

Иногда симптомами грудного эндометриоза служат боли в груди во время менструаций и в предменструальном периоде. Если очаги располагаются в бронхах, то синхронно с менструальными кровотечениями из половых путей может наблюдаться также кровохарканье. В тот же период (за сутки до начала менструации и в течение 72 часов после) возможно появление воздуха в плевральной полости — развитие пневмоторакса.

Симптомы спонтанного пневмоторакса

Чаще всего первым симптомом пневмоторакса является острая боль на стороне поражения и кашель. Непосредственно над плевральной полостью проходят нервы плечевого сплетения, поэтому боль может «отдавать» в плечо на стороне поражения. Но иногда пациенты просто чувствуют дискомфорт либо какое-то непонятное ощущение, которое обычно описывают как «клокотание в груди». Если пневмоторакс уже был, то многие пациенты сразу говорят: «У меня снова внутри воздух».

Если воздуха скопилось мало, то симптомов может практически не быть. Когда воздуха становится больше, повышается давление в плевральной полости, возникает учащённое сердцебиение (тахикардия), иногда вены на шее набухают и не спадаются, грудная клетка расширяется на стороне поражения, увеличиваются межрёберные промежутки.

Патогенез спонтанного пневмоторакса

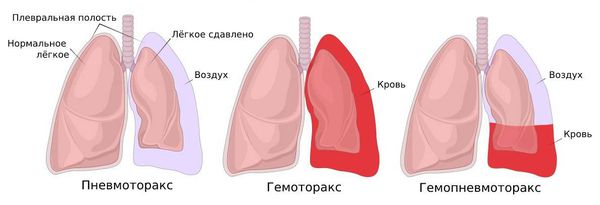

С увеличением количества воздуха в плевральной полости повышается и давление, лёгкое сжимается, в результате чего оно может перестать выполнять свою функцию. Лёгкое уже не может полноценно вентилироваться вдыхаемым воздухом и обеспечивать газообмен. Сдавливаются сердце и сосуды. Возникает порочный круг:

В последующем в спавшемся лёгком возникают воспалительные процессы, которые в ряде случаев могут носить необратимый характер.

Иногда место, где произошёл разрыв плевры, работает как клапан, то есть воздух из лёгкого поступает в плевральную полость, а обратно не идёт. Такое состояние называется клапанный пневмоторакс, оно приводит к напряжённому пневмотораксу.

Патогенез катамениального пневмоторакса

Пути проникновения клеток эндометрия в грудную полость до конца не известны. Описаны случаи эндометриоза головного мозга, поэтому возможно метастатическое распространение с кровью.

Классификация и стадии развития спонтанного пневмоторакса

По наличию провоцирующего фактора:

По этиологии:

1. Первичный — это пневмоторакс, который случается без очевидных причин у прежде здоровых людей.

2. Вторичный — это пневмоторакс, возникающий на фоне имеющихся заболеваний, среди которых:

По механизму:

По кратности возникновения:

Имеет значение, когда возник рецидивный пневмоторакс (после консервативного лечения, дренирования или операции) и сколько эпизодов было до этого, потому что после каждого эпизода пневмоторакса в плевральной полости формируются всё новые и новые рубцовые изменения как плевры, так и лёгких, которые в дальнейшем в той или иной мере затрудняют лечение. Поэтому лечение пневмоторакса должно происходить своевременно и наиболее оптимальными методами.

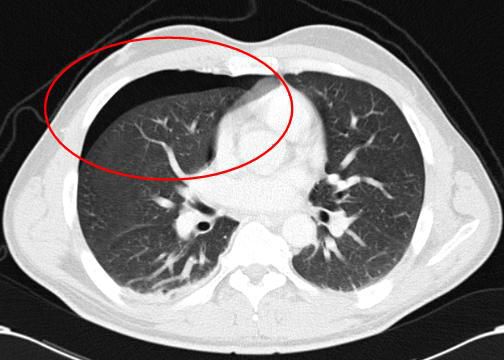

Тяжесть пневмоторакса определяется как общеклиническими проявлениями (степенью развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности), так и степенью коллапса лёгкого, которую выявляют по данным рентгенографии либо компьютерной томографии органов грудной клетки. По степени коллапса лёгкого выделяют:

Как правило, при верхушечном и малом пневмотораксе общее состояние организма практически не страдает, и в этой ситуации возможно консервативное лечение.

Классификация по стороне поражения. Всего в организме человека две плевральных полости, которые в норме не сообщаются между собой, поэтому в зависимости от того, где скопился воздух, различают:

По наличию осложнений:

В национальных клинических рекомендациях по лечению спонтанного пневмоторакса представлена такая классификация [48] :

Осложнения спонтанного пневмоторакса

Напряжённый пневмоторакс требует экстренного хирургического вмешательства — пункции плевральной полости. Пункция позволяет как можно скорее вывести воздух из плевральной полости и снизить давление, иначе такое состояние может в считанные минуты привести к смерти.

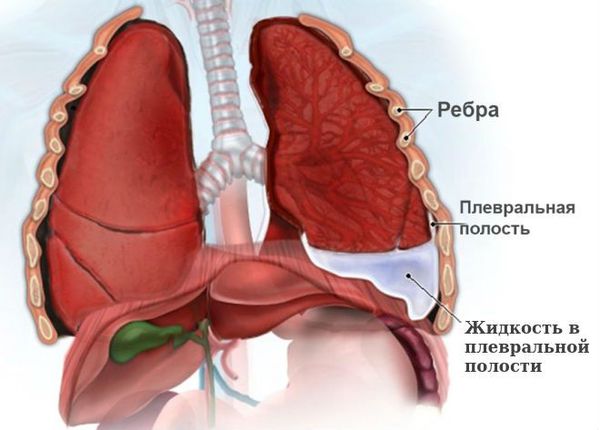

Если пневмоторакс не лечить, то на фоне нерасправленного лёгкого может прогрессировать воспаление плевры, в плевральной полости скапливается жидкость (гидропневмоторакс), возникает экссудативный плеврит, т. е. воспаление плевры с выделением жидкости. Появление жидкости на фоне воспаления плевры можно расценивать как начальную стадию эмпиемы плевры — появления гноя в плевральной полости.

Со временем в прозрачной жидкости в плевральной полости скапливается воспалительный белок — фибрин. Если инфекция не присоединяется, то фибрин замещается соединительной тканью, формируются спайки.

Если к жидкости присоединяется инфекция, которая может попасть из верхних дыхательных путей, то фибрин нагнаивается и формируется эмпиема плевры. Сочетание воздуха с гноем в плевральной полости называется пиопневмотораксом. Это тяжёлое заболевание, при котором образующиеся в результате гнойного воспаления токсины всасываются в кровь и разносятся по всему организму. Возникает общая интоксикация и сепсис, при котором страдают все органы и ткани.

Лечение эмпиемы плевры может быть разным, однако ткани лёгкого всё равно замещаются соединительной тканью, даже в большей степени, чем при воспалении без нагноения, и функция лёгких страдает. У ослабленных пациентов эмпиема плевры может прогрессировать и привести к смерти.

Пневмомедиастинум — проникновение воздуха в область вокруг сердца и магистральных сосудов — обычно тоже разрешается без последствий, однако иногда возможно развитие состояния, напоминающего напряжённый пневмоторакс: напряжённый пневмомедиастинум. При этом воздух под большим давлением скапливается в средостении, сдавливая сердце и сосуды, что может привести к остановке сердечной деятельности и смерти.

Диагностика спонтанного пневмоторакса

У пациентов и врачей всех специальностей должна быть настороженность по отношению к спонтанному пневмотораксу. Появление внезапных болей в грудной клетке, кашля, одышки, учащённого сердцебиения — это повод обратиться к врачу.

Анамнез

Сведения о заболеваниях лёгких и дыхательной системы в прошлом, о наличии факторов риска, системных заболеваний, операций на плевральной полости и лёгких являются ценной информацией.

Осмотр и физикальное обследование

При развитии подкожной эмфиземы будет сглаженность кожных контуров на грудной стенке, в области надключичных ямок или на шее.

При перкуссии (постукивании по грудной клетке) звук на стороне пневмоторакса, напротив, будет усилен и носить «коробочный оттенок».

Аускультация (выслушивание с помощью фонендоскопа) выявит ослабление дыхания на стороне пневмоторакса. Учащение пульса также один из частых признаков болезни.

Инструментальная диагностика

Основной инструментальный метод исследования, который выполняется на первом этапе диагностики — это рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. Делается два снимка на вдохе: один во фронтальной проекции («ансфас»), другой в боковой проекции («профиль») тем боком, на стороне которого предполагается пневмоторакс.

Как правило, контрастирование при проведении КТ не используют, если того не требуют особые обстоятельства, например обнаружение новообразования в лёгких или средостении или подозрение на тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА).

Лабораторная диагностика

При развитии спонтанного неосложнённого пневмоторакса у практически здорового человека изменений в лабораторных анализах крови и мочи, как правило, не происходит. Однако всегда необходимо выполнять полный первичный лабораторный скрининг, который помогает выявить скрытые заболевания либо оценить степень компенсации сопутствующих болезней. Результаты лабораторных исследований являются «отправной точкой» для оценки динамики состояния пациента.

Дифференциальная диагностика

В первую очередь это все острые нарушения дыхания, которые в короткий промежуток времени могут привести к смерти пациента, а также заболевания сердца, особенно инфаркт миокарда.

Первичные заболевания лёгких и плевры могут сопровождаться признаками спонтанного пневмоторакса: пневмония, плеврит и т. д.

Лечение спонтанного пневмоторакса

Лечение спонтанного пневмоторакса преследует четыре цели:

При вторичном пневмотораксе необходимо лечение основного заболевания у пульмонолога, ревматолога паразитолога или инфекциониста. Спонтанный пневмоторакс проявляется как осложнение, поэтому роль торакального хирурга здесь больше имеет вспомогательный характер.

Консервативное лечение

Консервативное лечение допустимо при наличии двух условий:

Если есть боль, то назначаются анальгетики. Помогает кислородотерапия: если в среднем воздух из плевральной полости всасывается плеврой со скоростью 2 % в сутки, то при ингаляции кислородной смесью этот процесс ускоряется в 4 раза.

Плевральная пункция

Плевральную пункцию выполняют под местной анестезией, выраженных болей во время процедуры не возникает. Пациенты обычно хорошо переносят эту процедуру.

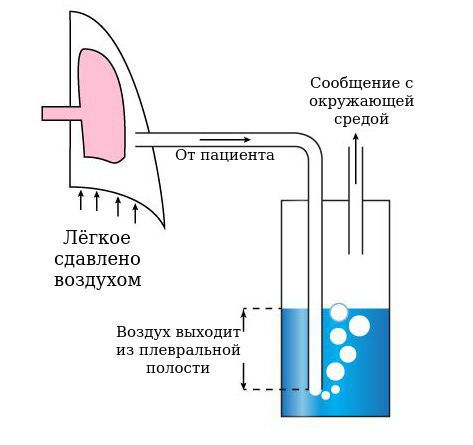

Дренирование плевральной полости

В настоящее время существуют специальные системы, сочетающие в себе небольшую иглу, в которую вставляется мягкий катетер. Благодаря этому при проколе грудной стенки сразу устанавливается катетер. После этого игла убирается и можно безопасно, без риска поранить иглой лёгкое откачать воздух из плевральной полости.

Если такой системы нет, то при откачивании воздуха с использованием иглы есть риск повредить лёгкое, так как оно будет расправляться и приблизится к грудной стенке и, соответственно, к игле. Кроме этого, после обычной пункции понять, есть ли рецидив пневмоторакса, можно только при выполнении контрольной рентгенограммы или по ухудшению состояния пациента. Другие методы осмотра носят вспомогательный характер, так как после пункции остатки воздуха в плевральной полости ещё сохраняются и можно обнаружить признаки пневмоторакса. Также известно, что при повторных пункциях успеха удаётся добиться лишь в одной трети случаев. Поэтому рекомендуется выполнять дренирование плевральной полости c помощью катетера.

Как уже было описано выше, через специальную иглу, которая служит стилетом-проводником, в плевральную полость устанавливается катетер диаметром менее 3 мм и фиксируется к коже. К катетеру присоединяется трубка, которая подключается к банке с водой. Конец трубки опускается под воду. Из банки выходит другая трубка, которая делает банку негерметичной, то есть сообщает полость банки с окружающей средой. Таким образом создаётся водный клапан, который выпускает воздух из плевральной полости и не даёт ему всосаться обратно. Чтобы ускорить процесс, банка присоединяется к активному аспиратору-отсосу, который откачивает воздух и создаёт отрицательное давление в плевральной полости, за счёт чего лёгкое расправляется.

Если же по прошествии трёх суток воздух поступает, то показано проведение хирургического лечения.

Хирургическое лечение

В редких случаях, если пациент ослаблен, имеет множество тяжёлых сопутствующих заболеваний, сами лёгкие сильно изменены (например, при хронической обструктивной болезни лёгких), решается вопрос о применении малоинвазивной помощи — установке бронхоблокатора.

Недостатком такого лечения является то, что клапан можно установить только на 10-14 дней, иногда он смещается, не всегда удаётся найти тот бронх, из которого происходит утечка воздуха.

Радикальным лечением спонтанного пневмоторакса считается атипичная резекция лёгкого и субтотальная плеврэктомия.

Всё больше клинических данных показывают, что химический плевродез — это простой и безопасный метод лечения спонтанного пневмоторакса. Тальк иногда вызывает системное воспаление и дыхательную недостаточность, однако такие побочные эффекты, как правило, связаны с высокими дозами склерозанта и мелким размером частиц.

Три основных метода, обеспечивающих выполнение атипичной резекции лёгкого и плеврэктомии:

Лечение катамениального (менструального) пневмоторакса

Особую категорию составляют пациентки с катамениальным пневмотораксом. Они должны проходить лечение у гинеколога. Считается, что радикальное лечение катамениального пневмоторакса возможно только при подавлении менструальной функции. Если женщина в дальнейшем не планирует беременность, то решается вопрос о перевязке маточных труб.

При наличии дефектов в диафрагме существует несколько методов хирургического вмешательства.

Все операции выполняются под общей анестезией с использованием раздельной интубации, которая позволяет отключить лёгкое на той стороне, где проводится вмешательство.

Если на контрольной рентгенограмме отсутствуют признаки пневмоторакса и наличия жидкости в плевральной полости, дренажи удаляются и пациент выписывается домой.

Послеоперационный период

Швы снимаются на 5 сутки после удаления последнего дренажа. Минимум на месяц после операции необходимо ограничить физическую нагрузку. На этот же период рекомендован особый охранительный режим. Нельзя переохлаждаться и простужаться.

Через три месяца рекомендуется проведение контрольной КТ органов грудной клетки с последующей консультацией торакального хирурга и определением дальнейшей тактики лечения.

Возможные послеоперационные осложнения

При использовании современных технологий хирургические доступы имеют минимальные размеры. У пациентов с нарушением свёртываемости крови иногда встречаются гематомы, которые, как правило, рассасываются самостоятельно и не требуют хирургических вмешательств.

Нагноения со стороны операционных ран также случаются редко, как правило, у ослабленных пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Это особая категория больных, требующая другого подхода в лечении.

У пациентов, перенёсших множество рецидивов пневмоторакса и имеющих выраженные спаечные сращения и рубцовые изменения со стороны плевры, возможна повышенная кровоточивость во время операции. После операции иногда количество раневого отделяемого больше, чем у пациентов с непродолжительной историей заболевания. Чтобы предупредить скопление раневого отделяемого и формирования сгустков крови в плевральной полости, у данных пациентов длительно (до недели) проводится активная аспирация, обеспечивающая санацию плевральной полости и надёжную фиксацию лёгкого к грудной стенке.

Как правило, инфекционные осложнения со стороны плевральной полости при первичном спонтанном пневмотораксе не возникают. Исключения составляют также пациенты с сахарным диабетом и тяжёлым иммунодефицитом.

Прогноз. Профилактика

Таким образом, своевременное хирургическое лечение позволяет достигнуть хорошего результата и предотвратить неожиданные проблемы в дальнейшем.

Чтобы предотвратить развитие спонтанного пневмоторакса, необходимо избегать факторов риска, которые способствуют его возникновению. В первую очередь это касается курения.

Для людей, которые часто совершают перелёты или погружаются под воду, существуют особые указания.

Спонтанный пневмоторакс и перелёты

Если пневмоторакс возник в полёте, то своевременно оказать необходимую медицинскую помощь, как правило, невозможно. Единственный выход для пациента — постараться успокоиться, принять полусидячее положение, спокойно дышать, обеспечить доступ к кислороду.

Если всё-таки воздушные поездки неизбежны, то пациентам, у которых ранее был пневмоторакс либо имеется буллёзная эмфизема лёгких, необходимо обсудить с торакальным хирургом плановое хирургическое лечение, чтобы обезопасить себя в дальнейшем.

Спонтанный пневмоторакс и погружение под воду

Наличие спонтанного пневмоторакса в анамнезе является абсолютным противопоказанием для погружений под воду. Уже на глубине 1,5 м лёгкие начинают испытывать повышенную нагрузку, а при погружении на 10 м объём лёгких сокращается вдвое. Возникновение пневмоторакса в таких условиях с большой вероятностью может привести к смерти.

Погружения разрешены только пациентам, у которых был травматический пневмоторакс и нет проблем с лёгкими и плеврой, что может стать причиной рецидива пневмоторакса. В этом случает перед планируемыми погружениями всё-таки следует проконсультироваться у торакального хирурга и выполнить рентгенографию органов грудной клетки, чтобы исключить остаточный пневмоторакс.

Если же пациент всё-таки хочет совершать погружения при наличии риска развития спонтанного пневмоторакса, то необходимо также рассмотреть вопрос о проведении хирургического лечения.