какие функции бывают у растений

Растения [Plantae, Vegetabilia]

Растения (Plantae, или Vegetabilia) — это многоклеточные эукариотические автотрофные организмы, тело которых разделено на вегетативные органы — корень, стебель и листья.

Живые организмы питаются, дышат, выделяют ненужные вещества, размножаются, растут, развиваются, реагируют на изменения в окружающей среде. Все эти признаки характерны и для растений. Поэтому растения — живые организмы.

Для растительной клетки характерны пластиды, оболочка и вакуоли. Растения обитают на всех континентах Земли.

Растения обеспечивают пищей и кислородом все живые организмы.

Эволюция растений

Ученые считают, что предками растений были водоросли. В отличие от водорослей, которые в основном живут в воде, растения господствуют на суше. Мы видим их в лесах, на лугах и болотах, по берегам рек и озер. Их выращивают в садах, парках и скверах, на полях и огородах.

Освоение растениями суши сопровождаюсь формированием у них приспособлений, которые обеспечили их выживание в новых наземных условиях.

Появление тканей у растений

У многих видов многоклеточных водорослей тело состоит практически из одинаковых клеток, и каждая клетка способна выполнять все функции, характерные для водоросли. А как у растений? Функции в многоклеточном организме растений выполняют не отдельные клетки, а группы клеток. Одна группа клеток, например, выполняет функцию защиты, другая — функцию транспорта веществ по организму, третья — осуществляет фотосинтез и т. д. Таким образом, для выполнения функций у растений формируются разные виды клеток. При этом клетки каждого вида различаются по строению. Для выполнения определенных функций клетки объединяются в группы, которые называются тканями.

Таким образом, в результате освоения растениями суши у них сформировались не только органы, но и ткани, из которых состоят органы.

Первые наземные растения имели вид небольших слаборазветвленных веточек. Клетки верхних веточек этих растений осуществляли фотосинтез, а клетки нижней части всасывали из почвы воду. Для нормального существования растений необходимо было постоянное продвижение воды к верхней части растения и органических веществ — в обратном направлении. Эта необходимость обусловила развитие проводящих тканей, которые и осуществляют транспорт веществ в теле растений.

Многообразие растений

Растительный мир богат и разнообразен. В настоящее время насчитывается более 300 тыс. видов растений, которые распространены на всех континентах земного шара. Среди них есть гиганты высотой 120-150 м (секвойи. эвкалипты, баобабы) и совсем крохотные (например, ряска) величиной 0,3-0,4 см.

Растения различаются и по продолжительности жизни. Одни живут всего несколько месяцев (веснянка весенняя — 1,5-2 месяца). А некоторые дубы растут 300-400 лет.

Разнообразны растения по внешнему виду и внутреннему строению.

Жизненные формы растений

Растения существуют в виде различных жизненных форм: деревьев, кустарников, кустарничков, трав.

Травы бывают однолетними, двулетними и многолетними. Деревья, кустарники, кустарнички — многолетние растения.

Строение растений

Внешнее строение растений (органы)

Растении состоят из органов. Орган — это часть организма, выполняющая определенную функцию и имеющая приспособленное для этого строение. Стебель, листья и корень называются вегетативными органами.

Корень

У большинства растений есть корни, которые удерживают растения в почве. Корни поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества.

Листья выполняют функцию фотосинтеза, испарения воды и газообмена.

Стебель

Стебель связывает корень и листья между собой.

Побег

Стебель с расположенными на нем листьями называется побегом.

Цветок

У большинства растений формируются цветки, из которых образуются плоды и семена (рис. 63). Эти органы выполняют функцию размножения и расселения растений.

Внутреннее строение растений (клетки)

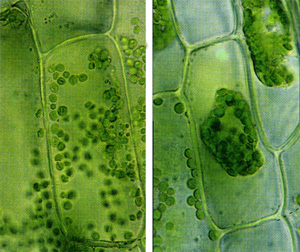

Схемы строения растительной и животной клеток имеют общие структуры (рис. 64). Это цитоплазма с органоидами, ядро и цитоплазматическая мембрана, которая окружает цитоплазму. А чем эти клетки различаются? В растительной клетке есть зеленые пластиды — хлоропласты, придающие клеткам зеленую окраску (рис. 65).

Пластиды

Пластиды бывают трех видов.

Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл — в них осуществляется фотосинтез. Хлорофилл образуется в хлоропласта х на свету. Если растению света недостаточно, хлорофилл разрушается.

Лейкопласты — бесцветные пластиды, в которых запасаются углеводы (крахмал), белки или жиры (рис. 66).

Хромопласты содержат пигменты желтого, красного или оранжевого цвета (рис. 67). Они обусловливают яркую окраску цветков и плодов многих растений, а также осеннюю окраску листьев.

Вакуоли

В растительных клетках есть вакуоли, заполненные раствором различных веществ. Этот раствор называется клеточным соком. Клеточный сок определяет вкус многих плодов. Вакуоли являются источником запасных питательных веществ и резервуаром воды в клетке. Благодаря давлению, которое создают молекулы воды в вакуоли, живые растительные клетки поддерживают свою упругость.

Клеточная оболочка

Снаружи растительную клетку покрывает клеточная оболочка (клеточная стенка). Она достаточно прочная и защищает клетку от повреждений, проникновения в нее бактерий и других организмов. У многих клеток оболочка достигает значительной толщины. В оболочке есть специальные образования — поры, по которым различные вещества могут передвигаться из клетки в клетку. Оболочка некоторых клеток пропитывается специальным веществом. В результате этого она становится прочной, твердой и непроницаемой для различных веществ (говорят, что оболочка одревесневает). При этом поступление веществ в клетку прекращается, и ее живое содержимое отмирает. Прочная оболочка остается существовать в органах растений.

Ткани растений

Питание растений

Все растения многоклеточные. Их органы образованы огромным количеством клеток. Клетки листьев и молодых стеблей содержат зеленый пигмент хлорофилл, способный поглощать солнечный свет. Используя солнечную энергию, растения синтезируют из воды и углекислого газа органические вещества. Органические вещества являются строительным материалом для молодых клеток и органов растений, а также источником энергии для различных процессов, протекающих в них. Таким образом, большинство растений являются автотрофами.

Размножение растений

Распространение растений

Растения распространены на всем земном шаре — от ледяных пустынь Антарктиды и Арктики до горячих пустынь Африки (рис. 68). Больше всего видов растений обитает во влажных тропических лесах.

Большинство растений живет на суше, но многие обитают в водоемах или около них. Растения хорошо приспособлены к условиям существования в разных местообитаниях.

4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

Видеоурок 1: Ткани растений

Видеоурок 2: Органы растений

Лекция: Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

клетки обладают толстыми клеточными стенками из целлюлозы;

имеют специфические органоиды — пластиды. Пластид три вида – хлоропласты содержат хлорофилл и осуществляют фотосинтез, хромопласты содержат красители и обеспечивают окраску плодов и цветков, в лейкопластах откладывается запасное вещество крахмал;

клетки обладают крупными вакуолями, в которых запасается клеточный сок;

ведут прикрепленный образ жизни;

растут в течение всего жизненного цикла.

У многоклеточных растений клетки специализированы и объединены в ткани. Растительная ткань обладает следующими отличительными особенностями:

нет межклеточного вещества, клетки плотно прилегают друг к другу;

в тканях может быть большое количество мертвых клеток, некоторые из тканей целиком представлены мертвыми клетками, например, механическая ткань (склеренхима) и пробка;

одна и та же ткань может состоять из клеток разных типов – древесина (ксилема) состоит из проводящих клеток, древесных волокон и мертвых клеток механической ткани паренхимы.

Важными видами ткани растений являются:

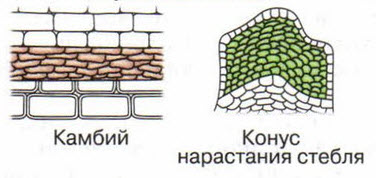

Образовательная ткань участвует в формировании всех тканей, а значит и самого растения. Располагаясь на верхушке корня и стебля, она обеспечивает длительный рост растения. Клетки меристемы мелкие округлой формы, имеют тонкие стенки. Цитоплазма в них густая, ядро крупное, вакуолей нет или они очень мелкие. Делятся они в разных направлениях.

Основная ткань размещает в себе другие ткани и составляет основу органов растений. Она выполняет ряд функций, от фотосинтеза до запаса питательных веществ. Клетки паренхимы округлой формы, средней и крупной величины, содержат хлоропласты. Ядро располагается у стенки, вакуоли крупные. Хорошо развито межклеточное вещество.

Механическая ткань словно каркас обеспечивает прочность органов растения, оберегая их от излома. Это жилки листа, волокна стебля, косточки. Клетки вытянутой формы, оболочка утолщена, одревесневела. Цитоплазма часто отсутствует.

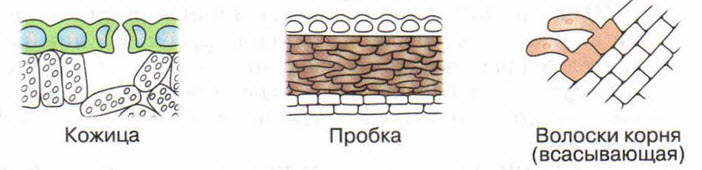

Покровная ткань обеспечивает связь растения с окружающей средой и защиту. Она покрывает поверхность всех органов растения: кожицу листа, кору дерева. Клетки мелкие и средние, плотно прилегают друг к другу. Покровная ткань делится на три вида:

эпидермис (кожица), расположена на поверхности листьев и молодых зеленых побегов;

перидерма сменяет эпидермис и располагается на стеблях и корнях;

корка образуется у кустарников и деревьев.

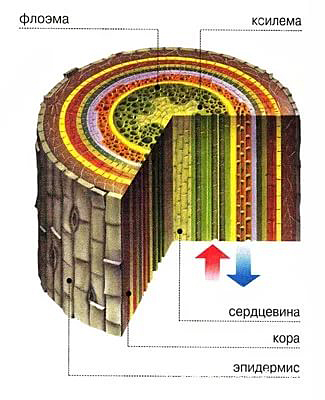

Проводящая ткань находится в жилках листа, стебля, корня и обеспечивает передвижение воды и питательных веществ.

Растения могут иметь разную структуру тела – существуют:

талломные растения, у которых нет отдельных органов, например, некоторые мхи;

корнепобеговые – есть разделение на корневую и побеговую системы.

Органы растений разделяются на два типа:

вегетативные – листья, стебель, корень;

генеративные – плод, цветок, семя.

Корень – якорь растения, закрепляющий его в грунте. Он обеспечивает всасывание минеральных веществ и воды, в нем содержится запас питательных веществ, с его помощью осуществляются симбиотические связи, в нем синтезируются многие нужные вещества. Он может быть эволюционно видоизменен и представлять собой:

Существует два вида корневых систем растений – мочковатая, где главный корень незаметен среди придаточных и стержневая, где главный корень длинный и толстый, а остальные являются придаточными.

Стебель может быть заметным, а может представлять собой небольшое утолщение у розеточных форм. Это орган надземной части растения, его основной функцией является проводящая – обеспечение листьев водой и минеральными веществами, а корня – органическими. Также, он выполняет механическую функцию, поддерживает растение в вертикальном состоянии. Стебель с почками и листьями называют побегом.

Почка – это зачаток побега или цветка, прикрытый укрывными чешуйками. Многие растения имеют видоизмененные побеги:

На свойстве стебля образовывать придаточные корни основывается способ черенкового размножения.

Лист является основным питающим органом растения – в нем происходит фотосинтез. Кроме того, лист регулирует испарение воды растением и газообмен. Листья тоже могут быть видоизмененными и представлять собой:

При наступлении неблагоприятных условий растение впадает в состояние пониженного метаболизма и жертвует листьями – у древесной флоры при этом листья опадают, у трав – вянут с последующим разрушением, не отрываясь от стебля.

Цветок – это специализированный орган полового размножения, состоящий из:

чашечки, представляющей собой соединенные чашелистики и удерживающей лепестки и цветоложе;

венчика, состоящего из лепестков, обеспечивающего защиту от ветра и привлечение насекомых;

пестика – женского органа размножения;

тычинок, на которых образуется пыльца.

Если цветок содержит и тычинки, и пестик – он обоеполый. Если только пестик – женский. Цветок только с тычинками – мужской.

Чтобы произошло оплодотворение, зернышко пыльцы должно оказаться на рыльце пестика. Яйцеклетка растения находится глубоко внутри пестика. После попадания на рыльце (верхнюю часть) пестика, зерно пыльцы быстро прорастает внутрь завязи, формируя тонкую полую трубочку. В этот момент в ней делится генеративное ядро, образуется два спермия. Когда трубка достигает дна завязи, один спермий сливается с яйцеклеткой, другой – с крупной центральной клеткой. Это называется двойным оплодотворением, уникальным явлением в живой природе. Результатом такого слияния становятся: семя,которое разовьется из яйцеклетки, и питательная ткань для него (эндосперм), который разовьется из триплоидной клетки, получившейся после слияния ее с другим спермием.

Цветковые могут быть двудомными – на одном растении появляются только мужские или только женские цветки или однодомными – тогда оба вида цветков развиваются на одном и том же растении.

Плод осуществляет функцию является защиты семян и обеспечение их распространения. Плоды могут быть односемянными и многосемянными, сухими и сочными. Сочные плоды имеют привлекательный и вкусный околоплодник, сухие – различные приспособления для разнесения их ветром или животными (летучки, пушинки, крючки).

Семя содержит в себе зародыш будущего нового растения и эндосперм для его питания на начальных стадиях развития. Семена состоят из одной или двух долей, на основании чего растения подразделяются на однодольные и двудольные, зародыша и плотной кожуры.

Для растений характерно и бесполое размножение:

спорами различных типов размножаются мхи и папоротники;

вегетативно размножается большинство цветковых растений, для этого используются различные его части – листья, побеги, корневища, клубни.

Низшие растения тоже способны к вегетативному размножению.

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Растительные ткани

Группы клеток, сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям, образуют ткани. Из тканей построены органы и системы органов. Разные органы растений вместе образуют единый организм:

группа клеток —> ткань —> орган —> организм

У растений различают 6 видов тканей: образовательную, покровную, основную, опорную, проводящую и выделительную.

1. Образовательная ткань находится на верхушке побега и на верхушке корня (рис.1). Ее клетки плотно прилегают друг к другу. У них тонкие оболочки. За счет деления клеток растения растут. Рост побега в длину и разрастание листьев, утолщение стеблей и корней, восстановление поврежденных мест деревьев — функции образовательной ткани. Из клеток образовательной ткани образуются все другие виды тканей.

Со временем клетки утрачивают способность делиться. Они становятся клетками постоянных тканей, таких как покровные, основные, проводящие и др.

Рис.1 Образовательная ткань

2. Покровная ткань формируется на поверхности органов (рис.2). Она представлена кожицей, пробкой и коркой. Защищает растения от высыхания, солнечных ожогов, неблагоприятных условий внешней среды.

Клетки кожицы — эпидермис — образуются на всех молодых органах растений. Эпидермис обеспечивает газообмен, испарение, всасывание, предохраняет органы растений от высыхания. Но для зимующих растений это ненадежная защита. Вместо него перед наступлением зимы образуется пробка. Эта многослойная ткань состоит из мертвых, плотно прилегающих друг к другу клеток. Она защищает растения.

Корка — это наружная часть коры. Как и пробка, она состоит из мертвых клеток и защищает стволы и ветви от излишнего испарения, перегрева, вымерзания, ожога солнечными лучами, объедания животными.

Рис.2 Покровная ткань

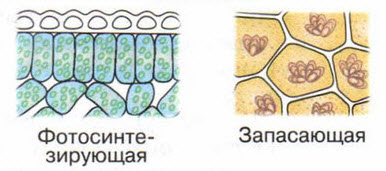

3.Основная ткань состоит из живых клеток и образует основу всех органов растения (рис.3).

В зависимости от функции она подразделяется на фотосинтезирующую и запасающую.

Клетки фотосинтезирующей ткани содержат хлоропласты. В них осуществляется фотосинтез. Основная масса этой ткани сосредоточена в листьях, меньшая часть — в молодых зеленых стеблях.

Запасающая ткань плодов, семян, стеблей, луковиц, листьев, корнеплодов, корневищ участвует в накоплении питательных веществ, которые необходимы прежде всего многолетним растениям.

Часть клеток основной ткани служит для запасания воды. Водоносная ткань содержится в основном в стеблях и листьях растений пустынных мест обитания и солончаков, например в стеблях кактусов или листьях алоэ.

Воздухоносная ткань рыхлая. У нее хорошо развиты межклеточные пространства (межклетники), в которые проникает воздух. Особенно хорошо они сформированы у растений, произрастающих в воде (водные и болотные) и на глинистой почве. По воздухоносным межклетникам кислород доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена.

Рис.3 Основная ткань

4.Опорная, или механическая, ткань выполняет у растений функцию каркаса, опоры (рис.4). Она находится в стеблях, листьях и плодах растений. Опорная ткань придает упругость и прочность всем органам растений. Поэтому при сильном ветре не ломаются хрупкие стебли, не разрываются большие листовые пластинки и листья не срываются с деревьев.

Рис.4 Опорная (механическая) ткань

В мякоти плодов груши, айвы, рябины, в семенах пальмы, в косточках вишни, сливы, абрикоса, персика встречаются каменистые клетки. Они тоже являются опорной тканью.

В органах молодых растений опорная ткань развивается не сразу. Например, косточки незрелых фруктов — сливы, вишни, абрикоса — мягкие, беловатого цвета. По мере созревания плодов их оболочка темнеет и становится твердой. Семена от повреждений защищает опорная ткань, состоящая сначала из живых клеток. Позже они теряют цитоплазму, стенки утолщаются и древеснеют.

В размещении механической ткани в растительных органах существует особая закономерность. Изучая ее, человек учится у растений создавать прочные, экономичные, радующие глаз здания, башни, мосты, которые к тому же будут естественно вписываться в окружающую среду.

5. Функции проводящей ткани заключаются в проведении воды и питательных веществ из одного органа растения в другой. Она состоит из двух частей (рис.5). Одна часть — ксилема, или древесина, — обеспечивает восходящий поток и доставляет воду и минеральные соли от корней в надземную часть растения. Клетки древесины представляют собой полые трубки (сосуды) с одеревеневшими мертвыми стенками. В сосудах имеются отверстия, через которые вдоль всего сосуда осуществляется движение жидкости. Другая часть — флоэма, или луб, — обеспечивает нисходящий поток, т. е. проведение образовавшихся в листьях органических веществ в подземные органы. В состав луба входят ситовидные трубки и клетки-спутницы. Луб и древесина расположены в стебле, корне, жилках листьев.

Рис.5 Ксилема. Флоэма.

Органические вещества, образованные в листьях, доставляются к стеблям, корням, точкам роста, плодам, семенам по ситовидным трубкам (рис.6). Клетки ситовидных трубок живые. В поперечных перегородках члеников ситовидных трубок имеется большое количество мелких отверстий, как в сите. У растений элементы проводящей, опорной и запасающей тканей образуют проводящие, или сосудисто-волокнистые, пучки. Они хорошо видны в листьях в виде жилок, распространены в стебле, корнях и плодах.

Рис.6 Проводящая ткань

Осенью отверстия перегородок ситовидных трубок затягиваются мозолистым веществом, и ток органических веществ по трубке прекращается. Растение впадает в состояние покоя. Весной мозолистое вещество растворяется, и ток по ситовидным трубкам возобновляется. Проводящая ткань осуществляет связь между корнем и побегом.

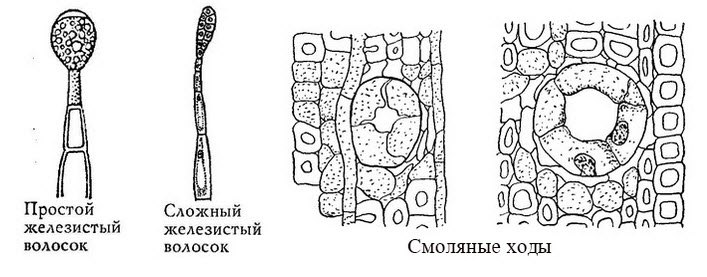

6. Выделительная ткань. Известно, что у растений нет специальных выделительных органов, как у животных. Но выделительные ткани есть у большинства растений. Ими представлены смоляные и эфирно-масляные ходы, железы, железистые волоски (рис. 7). нектарники и т. д. Растения выделяют ароматические и сахаристые вещества, привлекающие насекомых-опылителей. Эфирные масла защищают растения от поедания травоядными животными.

Рис.7 Выделительная ткань

Группы клеток, сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям, образуют ткани. Из тканей построены органы и системы органов. Разные органы растений вместе образуют единый организм. Рост побега в длину и разрастание листьев, утолщение стеблей и корней, восстановление поврежденных мест деревьев функции образовательной ткани. Из клеток образовательной ткани образуются все другие виды тканей. Покровная ткань защищает растения от высыхания, солнечных ожогов, неблагоприятных условий внешней среды. Основная ткань состоит из живых клеток и образует основу всех органов растения. Опорная, или механическая, ткань выполняет у растений функцию каркаса, опоры.

Функции проводящей ткани заключаются в проведении воды и питательных веществ из одного органа растения в другой. У растений нет специальных выделительных органов. Но выделительные ткани есть у большинства растений. Ими представлены смоляные и эфирно-масляные ходы, железы, железистые волоски.

Биологический русско-английский глоссарий

Жизнедеятельность растений: основные жизненные процессы в организме растений и связь органов в организме растения

Какие жизненные процессы протекают в растительном организме? Рассмотрим основные.

Жизненные процессы в организме растений

Под жизнью понимают биологический и качественно особенный вид движения материи. Поскольку растение является живым организмом, то и ему характерны все основные признаки живого.

К основным жизненным процессам, протекающим в организме растения и не зависящим от строения растения, относятся:

Обмен веществ и энергии

Основной признак проявления жизни — осуществление обмена веществами и энергией. Самым сложным процессом, связанным с образованием веществ или ассимиляцией, является фотосинтез. В случае распада веществ или диссимиляции — это дыхание.

Обмен веществ и энергии — непростой комплекс процессов поступления в организм веществ и энергии из вне, с последующим их преобразованием, усвоением, а также распадом с выделением энергии и выведением из организма.

Постоянный обмен и превращение веществ и энергии обеспечивают размножение, рост и реакции растений на меняющиеся условия. Организм постоянно принимает вещества, которые проходят в нем определенные превращения, и выводит конечные продукты обмена.

Обмен веществ — это два взаимосвязанных процесса:

К примеру, солнечная энергия позволяет зеленым водорослям осуществлять процесс фотосинтеза, в ходе которого сложные органические соединения продуцируются из простых неорганических веществ.

Питание растения

Под питанием понимают постоянное поступление в организм растения необходимых веществ и энергии.

Чтобы процесс фотосинтеза произошел, одной солнечной энергии мало. Также необходимы вода и углекислый газ. Последний поступает к основной хлорофиллоносной ткани сквозь щели устьиц эпидермиса листка. Кислород, полученный в ходе фотосинтеза, выводится наружу.

Есть еще воздушное питание. Оно происходит за счет того, что солнечная энергия превращается в энергию химических связей.

Результатом процесса фотосинтеза является образование глюкозы из углекислого газа. Позже она преобразуется в крахмал — основное запасное вещество растений. В ходе этого процесса выделяется свободный кислород.

В процессе дыхания кислород поглощается, а углекислый газ — высвобождается.

Фотосинтез и дыхание — два противоположных, но тесно связанных друг с другом процесса. В процессе фотосинтеза происходит поглощение энергии Солнца, а в процессе дыхания она высвобождается — то есть, покрывает потребности организма. Во время фотосинтеза высвобождается намного больше кислорода, чем используется растением в ходе дыхания.

По этой причине зеленые растения считаются главным источником атмосферного кислорода.

Питание — поступление в организм и усвоение питательных веществ, которые поддерживают процессы жизнедеятельности.

Питание — составляющая процесса обмена веществ, без которой невозможна жизнедеятельность растения: для нормального функционирования ему нужна энергия. Рост и развитие растения осуществляется за счет поступления из почвы через корневую систему минеральных веществ.

Химические элементы по-разному влияют на процессе развития в организме растения. Нитроген (азот) способствует ускорению роста вегетативной массы — листьев и стебля. Фосфор и Калий положительно сказываются на формировании плодов и цветов.

Прочие элементы также оказывают воздействие на определенные процессы, хотя и нужны растениям в меньшей степени.

Есть два основных типа питания: автотрофный и гетеротрофный.

Автотрофный тип питания основан на синтезе органических веществ из неорганических при помощи энергии Солнца. Благодаря такому синтезу организм растения вырабатывает кислород. Часть его идет на поддержание процесса дыхания, а остальная часть — поступает в атмосферу.

Важное условие фотосинтеза — наличие воды, света и углекислого газа. Вода поступает в растение в основном из почвы (минеральное питание), углекислый газ — из атмосферы (воздушное питание).

Образование молекул всех органических веществ невозможно углерода углекислого газа. Когда происходит фотосинтез, то в хлоропластах зеленых растений в результате влияния света происходит разложение молекул воды и выделение кислорода.

Внешние факторы определяют скорость фотосинтеза. К таким факторам относятся освещенность, температура воздуха, наличие воды, количество углекислого газа (этот показатель в атмосфере составляет 0,03%).

Наилучшее условие для протекания фотосинтеза — температура на уровне +20 — +25 градусов Цельсия и достаточно влажная почва.

Гетеротрофный способ основан на питании органическими веществами. Среди гетеротрофов встречаются паразиты и сапротрофы.

Паразиты — организмы, которые питаются органическими веществами живых организмов.

Сапротрофы — организмы, использующие в качестве источника питания вещества отмерших организмов.

Дыхание растения и транспирация

В листьях растения происходят еще два важных процесса: дыхание и транспирация (испарение воды).

Дыхание — сложный процесс, в ходе которого организм растения усваивает кислород из атмосферы и выделяет углекислый газ.

Благодаря дыханию, обеспечивается беспрерывная связь организмов с окружающей средой. В процессе дыхания органические вещества окисляются, и энергия, связанная в них, высвобождается. В последующем растения используют эту энергию для обеспечения жизнедеятельности. Дыхание основано на поглощении кислорода и выделении углекислого газа.

Климатические факторы окружающей среды влияют на дыхание растений.

Интенсивность дыхания в разных частях растения разная. Она измеряется количеством вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа.

Наибольшая интенсивность дыхания — у молодых быстро растущих органов. В местах, где наблюдается интенсивный рост, клетки быстро делятся и растут. По этой причине им необходимы питательные вещества и энергия, высвобождаемая в растениях при помощи кислорода, поступившего с дыханием.

Генеративные органы дышат очень интенсивно, листья — чуть менее интенсивно, а корень и стебель — слабо. Примечательно, что сухие семена практически не дышат, но когда набухают и прорастают, то их дыхание становится довольно сильным. По окончании активного роста дыхание органов растения становится слабее.

Транспирация или испарение воды — процесс выделения водяного пара через устьица, чечевички и т. д.

Воду могут испарять все части растения, но больше других — листья. Устьица регулируют скорость испарения. Водяные пары попадают в щели устьиц через систему межклеточников. Через эти щели они и выводятся наружу. С поверхности листа вода также испаряется, хотя и не так интенсивно.

Транспирация обеспечивает снижение температуры организма растения и исключает тем самым перегревание. Кроме того, испарение воды гарантирует непрерывный поток водных растворов минеральных солей от корня, к органам, находящимся над землей.

Наличие воды — важное условие для протекания всех жизненных процессов растения. Большая часть поглощаемой растениями воды испаряется, а остальная используется для образования органических соединений.

Скорость транспирации зависит от ветра, температуры и влажности воздуха. При высокой влажности воздуха транспирация достаточно медленная или вообще отсутствует. При сильном ветре и высокой температуре скорость испарения увеличивается.

Рост растения

Рост — количественное увеличение размера, объема, массы и поверхности целого организма или отдельных его частей, которое происходит благодаря поступлению питательных веществ.

Растения растут постоянно и на протяжении всей жизни. Рост органов растения так же заметен.

К примеру, деревья растут и в высоту, и в толщины, и в некоторых случаях могут достигать впечатляющих размеров. При этом молодые деревья растут активнее старых. Рост основан на делении и росте клеток. На кончике корня и верхушечной части побегов клетки делятся и растут намного быстрее.

Рост корней стеблей растений осуществляется верхушечкой, а рост в толщину возможен благодаря делению клеток камбия.

Растение меняется постоянно и все изменения, которые с ним происходят, заметны. Семя, прорастая, дает росток, который вначале питается за счет накопленных питательных веществ, которые содержит семя. Потом росток сам поглощает питательные вещества из вне. Потребности в питательных веществах увеличиваются в процессе роста. Это объясняется тем, что все больше питательных веществ нужно растению для того, чтобы сформировать вегетативные органы и органы размножения.

Развитие и движение растения

Развитие — качественные изменения, происходящие в отдельных органах растения и в организме в целом.

Наблюдается взаимосвязь количественных и качественных изменений: роста и образования разных специальных образовательных тканей, за которым закреплены определенные функции организма, то есть, дифференциация.

Чтобы растение нормально росло и развивалось, ему нужны свет, влага, питательные вещества и активное дыхание.

Растения могут двигаться, хотя иногда их движения не особо заметны. К примеру, если поставить комнатное растение на подоконник, то оно повернется в сторону света. Даже при перестановке оно будет искать источник света и тянуться к нему.

Подсолнух поворачивает соцветие по ходу движения солнца.

Цветы душистого табака закрываются в утреннее и дневное время, а в вечернее — раскрываются.

Цветы почти всех растений раскрываются в определенное время. Цветы цикория раскрываются в 7 утра, а соцветия одуванчика — в 5-6 утра. Вечером или после дождя соцветия одуванчика закрываются.

Размножение и раздражительность растений

Размножаться могут все без исключения растения. Есть два основных способа размножения растений: семенной и вегетативный.

В случае вегетативного способа размножение происходит с помощью частей стеблей, корней и листьев.

Семенное размножение более сложное, так как прохождения фаз цветения, опыления, оплодотворения, формирования семян и плодов с последующим их распространением.

Раздражительность — способность организма изменять особенности своей жизнедеятельности в результате влияния окружающей среды (внешних факторов или раздражителей).

Раздражение свойственно и животным, и растениям. У растений раздражительность служит как приспособление к меняющимся условиям существования.

У мимозы стыдливой сложные листья, которые состоят из множества пластинок. В обычном состоянии они выпрямлены, но при приближении к ним или касании листочки складываются и прижимаются к черешку листа.

Физиология растений — отрасль биологии, которая изучает процессы функционирования организмов растений.

Как связаны органы в организме растения

Каждая отдельная часть растения тесно связана с другими, дополняет их и обеспечивает функционирование организма как единого целого. При нарушении функции или строения какого-либо органа, другие части организма растения тоже страдают и испытывают на себе определенные последствия таких нарушений.

Питание растений осуществляется из почвы и воздуха. Почвенное питание играет особую роль, так как при нем корневая система всасывает из грунта растворы минеральных солей.

Если корень повреждается или отмирает, то это приводит к нарушению закрепления растения в грунте поглощения им из почвы раствора минеральных солей.

Лист растения — главное место образования органических веществ из неорганических. Без органических веществ клетки, ткани и органы растений — как и весь организм в целом — не могут нормально расти и развиваться.

Строение листка растения идеально подходит для образования органических веществ из неорганических — фотосинтеза. Хлоренхимы — клетки основной ткани листка — содержат в хлоропластах зеленые пигменты хлорофиллы: именно благодаря им и происходит фотосинтез.

Фотосинтез — главная функция листа.

Листьям и стеблям необходимы также минеральные вещества: они поступают из корня в виде водного раствора.

Проводящая ткань — флоэма и ксилема — обеспечивает связь между различными частями растения. В частности, между надземными и подземными органами.

Органические вещества в организме растения могут свободно перемещаться и превращаться во всех клетках и органах. Поэтому растение и растет, а в плодах, семенах, корневой системе, подземных и надземных органах накапливаются органические вещества.

Процессы жизнедеятельности в организме растения не прекращаются. Как и все организмы, растение дышит при помощи кислорода. Так как специальных органов, отвечающих за дыхание, у растения нет, то дышит оно через поверхность различных органов: вегетативных и генеративных. Поэтому дыхание у растения осуществляется всеми органами и клетками.

Согласованность работы всех органов — заслуга специальных веществ, вырабатываемых растениями: фитогормонов. Они формируются в специальных клетках, а затем за счет работы элементов проводящих тканей попадают в другие клетки, где и проявляют свое действие.

Благодаря одним фитогормонам деление и рост клеток ускоряется, а благодаря другим — замедляется. Также фитогормоны отвечают за регуляцию прорастания семян, рост почек, формирование цветов и плодов и др.