какие ситуации выдвигаются на первый план экзистенциалистами в понимании человеческого бытия

Экзистенциализм — «философия существования, философия кризиса»

«Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила. »

Н. А. Бердяев

Экзистенциализм трудно отнести к стройным философским теориям, так как понятие existentia — существование — сугубо индивидуально и означает чувства и эмоциональное состояние конкретной личности. Экзистенциализм заявляет, что бытие каждого человека, его переживания, трудности и радости уникальны, индивидуальны и неповторимы.

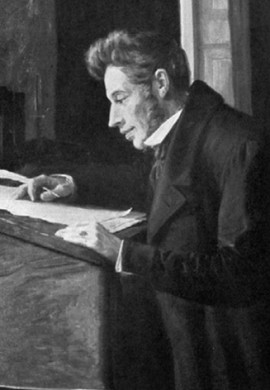

С. Кьеркегор: от «обывателя» к «этику»

Отцом экзистенциализма считается датский философ Сёрен Кьеркегор (1813–1855). Он считал, что нет ничего интересного в отвлеченных размышлениях о мире и Вселенной. Только человек, его мысли, страхи, радости и огорчения — вот то, что на самом деле заслуживает внимания. Философ делил людей на несколько типов, из которых наиболее показательны «обыватель» — плывущий по течению и не утруждающий себя проблемой выбора между добром и злом, «высоким» и «низким», и «этик» — тот, для которого понятия «долг» и «ответственность» не являются пустыми звуками. Будучи верующим, Кьеркегор большое внимание придавал идее Бога. Человек испытывает страх перед его лицом, осознаёт собственную смертность. Но именно в этом состоянии наиболее полно и достоверно проявляется его способность делать выбор и отвечать за него, ведь Бог наделяет нас именно такой возможностью. «Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд», — писал философ.

«Чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоем убежище» (С. Кьеркегор)

Экзистенциализм ХХ века

Окончательное оформление философии экзистенциализма произошло в середине ХХ столетия, между Первой и Второй мировыми войнами. Громадные военные потери, «фашизация» Европы, экономический кризис — все это выбивало почву из-под ног и заставляло задуматься о ценности конкретной человеческой жизни и о цене, которую мы платим за благополучие. Кризис веры, кризис гуманности, сомнения в разумности и логичности исторического процесса — все это порождало неуверенность, выводило на первый план идею о хрупкости и недолговечности человеческого бытия. Ужасы войны неизбежно порождали вопрос: как могут человеческие существа поступать так с себе подобными? Если на войне человек «подчиняется приказам», то неужели приказ и правило стоят выше личного выбора и личных убеждений? Итогом этих размышлений стал новый этап развития экзистенциальной философии.

К видным экзистенциалистам относят Карла Ясперса (1883–1969), Жана-Поля Сартра (1905–1980), Льва Шестова (1866–1938), Николая Бердяева (1874–1948).

Философы (многие из которых, в отличие от Кьеркегора, были атеистами) утверждают, что для того, чтобы полностью осознать себя как «экзистенцию», как личность, человек должен оказаться в опасной ситуации, «заглянуть за грань»: именно так работает интуитивное познание. Что значит «интуитивное»? Без подключения логики. Интуитивное познание непосредственно, а значит, достоверно.

«Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которому он служит» (К. Ясперс)

Свобода выбора и ответственность

Философия экзистенциализма уделяет особое внимание свободе. Но «свобода» означает не вседозволенность, а прежде всего наличие выбора. Этот выбор личность должна сделать самостоятельно, поэтому на человека ложится большая ответственность. Да, свободный человек, с точки зрения философов-экзистенциалистов, свободен от предрассудков общества. Но это не дает ему исключительных прав — об ответственности за выбор следует помнить в любом случае. «Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы», — писал Карл Ясперс.

Жизнь человека — это непрерывное становление, выбор, пусть и нелегкий. «Человек выбирает сам себя», — утверждал Сартр: мы не можем опираться на какие-то рекомендации или предписания, так как личностью нас делает именно наша, а не навязанная кем-то этическая позиция. Интересно, что страх для Кьеркегора, Ясперса, Сартра — не негативное явление. Страх «выдергивает» нас из размеренного, животного существования, заставляет снова и снова ставить себя «на край бездны» и делать выбор.

К «религиозному экзистенциализму» относят труды русского философа Николая Бердяева, в 1922 году высланного из Советской России. «Религией свободы» он называл христианство. По его мнению, существует «первичная» свобода, которая идет не от Бога, порождая зло. Подлинную же свободу несет с собой Божественная любовь.

Философия экзистенциализма причудливо сочетает в себе пессимистичные и жизнеутверждающие нотки: с одной стороны, человек смертен, зачастую суетен и слаб перед лицом испытаний. С другой — он, и только он определяет свое бытие и выбирает, кем быть — «тварью дрожащей» или человеком с активной жизненной и этической позицией. Не зря многие считают предтечей экзистенциализма в России Федора Михайловича Достоевского…

20. Уникальность человеческого бытия как философская проблема в экзистенциализме.

Экзистенциализм выдвигает на первый план абсолютную уникальность человеческого бытия. Поскольку экзистенциализм отталкивается от человеческого бытия, он разрабатывает, углубляет философское понимание человека, его сущности существования.

Экзистенциализм много внимания уделяет духовному кризису человека и общества, пограничным, трагичным ситуациям человеческой жизни. В экзистенциализме отразились сложные драматические коллизии XX в., выразившиеся в мировых войнах, нарастающем отчуждении человека в обществе, прорывах в действии традиционных механизмов культуры. Например, А. Камю описал современный мир бесправия, отчужденности, обреченности и равнодушия как мир абсурда. Человек в этом мире чувствует себя «посторонним» и лишь на пороге смерти ощущает себя свободным и умиротворенным. В «Бунтующем человеке» Камю ставит вопрос о свободе и правах человека, о бунте как реализации человеком своих прав и свобод. Осознание человеком самого себя приходит вместе с осознанием права на бунт и бунтом.

Преимущественным объектом философского осмысления в экзистенциализме выступает бытие индивидуальности, смысл, знания, ценности, образующие «жизненный мир» личности. Жизненный мир, с позиций экзистенциалистов, — это не фрагмент предметного материального мира, а мир духовности, субъективности. Одна из главенствующих установок экзистенциализма — это противопоставление социального и индивидуального бытия, утверждения радикальной разорванности этих двух сфер человеческого бытия. Это противопоставление выливается в способ решения проблем человеческого существования в форме антитез и парадоксов. Развернутые в различных плоскостях — сущности и существования, бытия и обладания, познания и понимания — они отражают трагизм положения человека в мире.

Экзистенциалисты утверждают, что человек не определяется никакой сущностью: ни природой, ни обществом, ни собственной сущностью человека, ибо такой сущности, по их мнению, не существует. Имеет значение только его существование (экзистенция). Основная установка экзистенциализма, по словам Ж.-П. Сартра, существование предшествует сущности. Это означает, что человек сначала существует, появляется в мире, действует в нем, а уж потом определяется как личность. Однако этому препятствует объективный процесс обесчеловечения, деперсонализации общества, вызывающий в каждом из нас сопротивление, сила и качество которого выражается по-разному в зависимости от мировоззрения, социальных условий и т.д. Существование человека связывается с двумя типами бытия: неистинным бытием и истинным бытием. Неистинное бытие (бытие в отношении к другим вещам) характеризуется однородностью, отсутствием творческих источников, любых изменений, застоем. Такое бытие абсурдно, бессмысленно, несвободное, в нем человек существует как вещь и не является «хозяином» самого себя, он находится в плену вещей и понятий, которые сам создал. Истинное бытие (бытие в отношении к самому себе) является настоящей экзистенцией, которую отличает активность, движение, нахождение свободы.

Представление о смерти как самоочевидной, абсолютной границе любых человеческих начинаний занимает в экзистенциализме такое же место, как и в религии, хотя большинство представителей этой философии не предлагают человеку никакой потусторонней перспективы. Экзистенциалисты считают, что человек не должен убегать от сознания своей смертности, а потому высоко ценить все то, что напоминает индивиду о суетности его практических начинаний.

Пограничные ситуации ставят человека перед необходимостью выбора. Человек постоянно должен выбирать ту или иную форму своего поведения, ориентироваться на те или иные ценности и идеалы. Для религиозного экзитенциализма главный момент выбора: «за» или «против» Бога. «За» — значит путь веры, любви и смирения. В результате, человека ждет бесконечное блаженство. Против — означает отречение от Бога, чреватое божественной карой.

Основанием свободы в экзистенциализме является то, что человек сам себя создает, и он ответственен за все, что делает. Вместе с тем, в характеристике свободы человека экзистенциализмом следует видеть некоторые особенности его религиозного и атеистического направлений. Так, для религиозных экзистенциалистов свободу можно обрести только лишь в Боге. Можно сказать, что свобода в экзистенциалистской философии представляет два непременных условия: — возможность выбора человеком самой цели, или свобода его воли; — возможность достичь человеком поставленной цели, или свобода его действия.

Экзистенциал — Основные положения экзистенциализма

Философия — это наука, которая рассматривает фундаментальные свойства и принципы реальности (бытия) и знания, человеческое бытие, взаимоотношения между человеком и миром. Как и любая другая наука, философия не стоит на месте, она постоянно развивается и совершенствуется, философские знания постоянно растут. И этот постоянно растущий объем информации должен быть каким-то образом засекречен.

Возможно, основная классификация философии как информации — это классификация философских школ и учений на основе, прежде всего, центральной идеи существования человека или мира.

Одна из важнейших философских доктрин — экзистенциализм.

Экзистенциализм (или экзистенциальная философия) — это современная философия XX века, которая в первую очередь касается человеческого бытия, которое рассматривается как иррациональное.

Кризис оптимистического либерализма, основанного на технологическом прогрессе, но неспособного объяснить нестабильность и непостоянство человеческой жизни, человеческое чувство тревоги, отчаяния и безысходности, находит свое отражение в экзистенциальной философии.

Эта философия является иррациональной реакцией на рационализм Просвещения и немецкую классическую философию. По мнению философов-экзистенциалистов, главный недостаток рациональной мысли состоит в том, что она исходит из принципа субъектно-объектного противопоставления и разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Вся реальность, в том числе и человек, рассматривается рациональной мыслью только как объект, «существо», познанием которого можно манипулировать с точки зрения субъекта-объекта. С точки зрения экзистенциализма истинная философия должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощается в «экзистенциализме», то есть в иррациональной реальности.

Согласно экзистенциалистской философии, чтобы осознать себя как «существование», нужно находиться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. Так мир становится «знакомым» индивидууму. Интуиция («экзистенциальный опыт» в Марселе, «понимание» в Хайдеггере, «экзистенциальная проницательность» в Ясперсе) провозглашается как истинный путь к знанию, путь к вступлению в мир «бытия», что является иррациональной интерпретацией феноменологического метода Гуссерля.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» индивидом одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, так как они непосредственно обладают сущностью, сущностью. Человек, с другой стороны, понимает свою сущность на протяжении всей жизни и несет ответственность за каждое свое действие; он не может приписать свои ошибки «обстоятельствам». Таким образом, экзистенциалисты думают о человеке как о самоорганизующемся «проекте». Ведь идеальная свобода человека — это свобода человека от общества. Самые известные представители религиозного экзистенциализма — Марсель и Джасперс, самые известные атеисты — Хайдеггер, Сартр и Камю.

Нельзя сказать, что экзистенциализм когда-либо существовал в чистом виде. Даже самые ярые его последователи интерпретировали его по-своему, добавляя свои собственные мысли и суждения к идеям экзистенциализма, которые были лишь частично приняты другими философами.

Возможно, единственным философом, открыто исповедовавшим экзистенциализм, был Жан-Поль Сартр. Он попытался обобщить знания и идеи, когда-либо высказанные об этой доктрине в своем докладе «Экзистенциализм — это гуманизм».

По мнению американца Ролло Мея, экзистенциализм — это не только философское, но и культурное движение, которое захватывает глубокое эмоциональное и духовное измерение современного западного человека, отображает психологическую ситуацию, в которой он оказался, и выражает те уникальные психологические трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.

В экзистенциализме, по мнению Р. Май, человек всегда воспринимается в процессе становления, в потенциальном переживании кризисных явлений, характерных для западной культуры, в которых он испытывает тревогу, отчаяние, отчуждение от себя, конфликты.

Человек способен мыслить и осознавать своё существо и поэтому в экзистенциализме рассматривается как ответственный за своё существование. Человек должен осознать себя и нести ответственность за себя, если он хочет стать самим собой.

Таким образом, экзистенциализм можно назвать системой взглядов на природу человека и его существо. Все они основаны на некоторых ключевых идеях экзистенциальной философии.

Основные положения экзистенциализма

Бытие подлинное и неподлинное.

Экзистенциализм по-особому смотрит на жизнь и судьбу человека. Прежде всего, приверженцы этой доктрины считают, что существование человека не зависит от нашей воли: Мы не выбираем, где мы родимся, в какой семье, какого цвета волосы или глаза, какой размер и здоровье у нас будет. Более того, наше существование определяется определенными социальными нормами. Например, человек, родившийся в России сегодня, практически «обречен» учиться ходить, читать и говорить по-русски; он должен жить и общаться с обществом людей.

Из-за всей этой уверенности, не зависящей от человека, экзистенциалисты называют его существование (или бытие) неаутентичным.

Экзистенциалистская теория рассматривает свободу и все ее проявления как истинное существование, к которому каждый должен стремиться так или иначе.

Однако получить эту желанную свободу не так-то просто. Считается, что человек может понять свое существование только в критической, пограничной ситуации. Это мнение проистекает из того, что в стрессовых ситуациях эмоции человека усиливаются, его нервы накаляются, а эмоции переполняют нас. Человек способен делать то, что он никогда не осмелится делать в нормальных условиях, преодолевая пределы своих физических и умственных способностей.

Поскольку существование не может быть известно посредством разума, а исследуется только посредством чувственного восприятия, в тот момент, когда инструменты этого восприятия нагреваются до предела, человек способен осознать свою природу и свою судьбу в этом мире.

Человек и самопознание

Поскольку сущность человека может быть подлинной и неискренней, существуют некоторые правила и установки, которые помогают человеку подходить к правильному образу жизни и понимать свою экзистенциальность.

Однако, прежде всего, стоит упомянуть о препятствиях, с которыми человек сталкивается на этом пути. Одним из факторов, предопределяющих судьбу и жизнь человека, экзистенциалисты считают его недостаточность. Человек всегда от чего-то зависит. Иногда на другого человека (босса, кормильца или любовника), иногда на группу людей или государство.

Религиозная ветвь экзистенциализма подчеркивает зависимость человека от Бога и религии, от этих морально-этических принципов. Многие философы приписывали Богу способность безгранично управлять человеческой жизнью и судьбой и распоряжаться ею по Его высшему усмотрению. Некоторые считали, что, хотя человек зависит от Бога, может принимать некоторые жизненные решения самостоятельно, принимать некоторые решения в рамках того, что допустимо, он все же, по сути, зависит от Бога и высших сил.

Атеистическая ветвь, с другой стороны, приписывает человеку жажду власти, желание подавить свободу другого или ослабить подавление собственной свободы. Философы этой отрасли считали, что каждый из нас, мотивированный страхом за свою жизнь и желанием защитить себя, стремится занять наиболее выгодное положение в обществе. Обычно такое положение наделено некоторой властью. Человек, наделенный властью, пользуется большими привилегиями и защитой по сравнению с другими людьми. Это делает его жизнь более безопасной и комфортной. Для достижения этой цели каждый человек стремится подняться выше по социальной лестнице. В этом стремлении к социальному прогрессу экзистенциалисты-философы атеистической ветви видят главную причину рабства человека в мире.

У экзистенциалистов особый взгляд на существование животных. По их мнению, животные неотделимы от их существования, потому что им не нужно это знать, это уже известно им. Это происходит потому, что животные не имеют рационального мышления, не «мешают» им и не отделяют их от их сенсорного воспринимаемого существа. Животным нет необходимости оттачивать свои чувства, пытаться сделать их более тонкими и чувствительными, они уже чувствуют мир таким, какой он есть на самом деле, и осознают всю его уникальную сложность и красоту.

Тем не менее, экзистенциалисты считали, что существуют способы, с помощью которых люди могут понять и приблизиться к своему существованию.

Экзистенциалисты считали чувства важнейшим способом познания себя, и поэтому интуиция может быть названа важнейшим «оружием» для познания своего существования. Каждый из нас должен развивать ее и стремиться к ее полному освоению. Интуиция как «прикосновение чувственного познания в рациональном познании» может помочь нам понять всю сущность нашего существа, разгадать все его тайны и загадки и, сливаясь в единое целое с нашим существованием, почувствовать всю красоту мира, в котором мы живем.

В экзистенциализме считается, что усиление чувств происходит в критической, экстремальной ситуации. По этой причине человек не должен избегать неприятных стрессовых ситуаций. Он может извлекать из них важную новую информацию и делать интересные выводы и открытия. Проживая через неоднозначную, пограничную ситуацию, человек получает новые идеи и мысли, приближается к пониманию своего бытия и мира в целом.

Тревога в экзистенциализме

Тревога, как часть сенсорного познания, занимает особое место в экзистенциализме.

На первый взгляд, тревога может и не иметь глубокого философского значения, но именно экзистенциалисты детально изучили ее и пришли к выводу, что тревога — это нечто гораздо более глубокое, чем простое ощущение прикосновения к внешним стимулам.

Прежде всего, философы этой школы мысли различают тревогу и страх. Страх относится к эмоциям, у которых есть конкретная причина. Человек всегда знает, чего он боится, и поэтому может найти способы борьбы с этим страхом и избавиться от него.

С другой стороны, страх рассматривается философами как ощущение, не имеющее определенного объекта. Человек никогда не может сказать, чего он боится, причина скрыта где-то глубоко в его подсознании, она существует только на уровне чувств и не контролирует человека. Страх — это категория иррационального познания, приближает нас к экзистенциальному существу и безошибочно убеждает в принципиальности существования.

Экзистенциалисты считают, что страх оказывает положительное влияние на человека. По их словам, чувство страха помогает нам выйти за рамки обычного, посмотреть на себя и на мир с другой точки зрения, заметить то, что было ранее неизвестно. Страх — это часть свободы, метод ее признания и достижения, потому что он отделяет нас от привычного взгляда на мир.

История возникновения экзистенциализма

Говоря о любой философской доктрине, не менее важно упомянуть историю ее возникновения и развития, а также назвать причины, которые дали людям того времени причину воспринимать мир и человека таким образом, а не иначе.

Философия экзистенциализма появилась после Первой мировой войны. Для людей того времени было особенно важно понять, кто они и почему они живы. Многие постоянно боялись, не верили в будущее. На основе всех этих переживаний и настроений родилась теория экзистенциализма, которая не призывала к борьбе с беспокойством и стрессом, а восхваляла и освещала их с новой, абсолютно невероятной стороны.

Более того, впервые в философском учении экзистенциалисты поставили новую проблему существования и судьбы человека. Они дали ясный и понятный ответ на вопрос о том, как нам зачать жизнь, что нам делать, как познать мир, от которого мы все зависим. Ни одна философская школа еще никогда так широко не освещала вопрос о человеческой судьбе.

В настоящее время считается, что С. Кьеркегор заложил основы этой доктрины. Этот философ утверждал, что невозможно постичь существование через рациональное знание.

Существование, Dasein понимается как человеческое существование и является центральной категорией доктрины, созданной датским мыслителем. Она фиксирует существование внутреннего и уникального опыта человека. Существование, по словам Кьеркегора, — это осознание своего бытия, свободно выбирая одну из альтернатив. Благодаря этому выбору, человек утверждает свою уникальность, свою индивидуальность.

Не все идеи Кьеркегора были восприняты экзистенциалистами, но многие из них стали основой доктрины, были пересмотрены и получили новую форму.

Экзистенциальная идея о кабале, зависимости и несовершенстве человека, например, во многом проистекает из мыслей Кьеркегора об отчаянии. Отступая от христианской догмы первородного греха, этот философ в принципе определяет человеческую жизнь как отчаяние. В то же время, по его мнению, отчаяние — это средство обращения человека к Богу. Человек, который свободно выбирает одиночество и приближается к Богу, является истинно верующим.

Наряду с идеей отчаяния, Кьеркегор рассматривал страх как особую категорию смысла для каждого из нас. Он считал, что тревога проистекает из осознания человеком краткости собственной жизни и неизбежности смерти. Человек не может ничего сделать, чтобы увеличить свою собственную жизнь, которая создает в нем чувство страха, в том числе страх перед неизвестным.

Кьеркегор разработал философию экзистенциализма и противопоставил ее немецкому классическому идеализму. Он считал, вопреки распространенному в то время мнению, что мир и природа человека должны быть известны прежде всего через чувства, так как весь смысл существования был иррациональным.

По большому счету, Кьеркегор принадлежал к религиозной ветви экзистенциализма, однако некоторые из его идей дали основание для развития атеистической ветви учения. Философы-экзистенциалисты считают Кьеркегора своим предтечей, потому что он первым выдвинул идею о нерациональности человеческого существования.

Общие свойства и связи

Категория на греческом языке означает «обвинение», «суд», «донос», раскрывающий суть в ее истинной форме. Категории — это «именующие слова», которые обозначают суть вещи. Категория понимается М. Хайдеггером как определяющее имя, в котором сущность раскрывается в его истинном существе. Это пояснительное определение бытия возникает как определяющее «молчаливое имя». Эта концептуальная природа, в свою очередь, неисследованна и присутствует во всех изречениях, с которыми мы знакомы. Если категории не выражены в изречениях, то они несут с собой каждое изречение, следовательно, возникает основание для каждого суждения.

M. Хайдеггер является представителем экзистенциалистской философии середины XX века. Он был одним из «духовных гуру» национал-социалистической идеологии в Германии. Именно он ввел понятие «экзистенциальный».

Экзистенциальное и категориальное признаются философом двумя фундаментальными единицами онтологии, на основе которых реализуется способность к формированию двух возможных типов: на основе экзистенциально-феноменологического анализа и категориального анализа.

Экзистенциальное — это определенная альтернатива категории, точно так же, как категория является альтернативой экзистенциальной. Тем не менее, они сопоставимы по основному контуру своего бытия.

Концепция присутствия Хайдеггера

Присутствие, «дасейн» — это особый способ бытия, который происходит через понимание отношения к своему существу и к самому себе. Понятие присутствия непосредственно определяется логотипами бытия. В этом соотношении присутствия и бытия присутствие является своего рода развоплощением. В этой открытости само присутствие будет открытым, так что следует понимать, что в открытости присутствия, бытия как таковая является открытой.

Таким образом, открытость — это особый вид бытия, элементарная интерпретация присутствия.

Философ не делает категорического различия между феноменальным и экзистенциальным, так что мы можем рассматривать их только как две крайности одного и того же существа.

Существование

Экзистенциальным является определенная кристаллизация теоретического и фундаментально-позитивного опыта присутствия, более оригинальная, чем категория. Именно экзистенциальным является способ удержания двойного откровения присутствия в пространстве бытия.

Экзистенциальности не подразделяются на общие термины, так как они имеют в виду только определение определенных личностных качеств присутствия, которые никогда не могут быть даны экзистенциально, а раскрыты только в контексте возможностей бытия.

Существующие понятия не являются концепциями в том смысле, что они являются существами, а именно — фактами присутствия. Однако, если рассматривать эти аспекты философии Хайдеггера как понятия, то они являются выражением определенных возможностей и свойств бытия. В них, с точки зрения феноменологии, выделяются оригинальные экзистенциальные конструкции опыта современности, в результате чего они становятся доминирующими единицами экзистенциально-феноменологического анализа.

На странице рефераты по философии вы найдете много готовых тем для рефератов по предмету «Философия».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института