какие таблетки принимать при щитовидке

Йоддефицитная патология щитовидной железы: профилактика и лечение

С проблемой диффузного и узлового зоба сталкиваются врачи многих специальностей: эндокринологи, хирурги, онкологи, радиологи, терапевты, кардиологи, педиатры. Диагностика и лечение этих заболеваний касаются врачей-эндокринологов, однако с последствиями ф

С проблемой диффузного и узлового зоба сталкиваются врачи многих специальностей: эндокринологи, хирурги, онкологи, радиологи, терапевты, кардиологи, педиатры. Диагностика и лечение этих заболеваний касаются врачей-эндокринологов, однако с последствиями функциональных нарушений щитовидной железы приходится сталкиваться терапевтам, кардиологам, невропатологам, гастроэнтерологам, а иногда и психиатрам.

В основе развития диффузных и узловых форм зоба лежат разные причины: йодная недостаточность, генетически обусловленные дефекты синтеза тиреоидных гормонов, зобогенные факторы, связанные с пищей, начальные проявления аутоиммунной патологии. Установлено, что в Российской Федерации основной причиной развития диффузных и узловых форм зоба является дефицит йода. Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что в России не существует территорий, население которых не подвергалось бы риску развития йоддефицитных заболеваний [2]. С йодным дефицитом связано 90–95% случаев увеличения щитовидной железы.

В странах, где существует дефицит йода, в структуре заболеваний щитовидной железы преобладают диффузные и узловые формы зоба, выше относительная частота низкодифференцированных форм рака.

Исследования, посвященные оптимальным показателям содержания йода в пище, при которых не происходит развития зоба, позволили установить нормативы его потребления в сутки (ВОЗ, 2001) [5]:

В организм йод попадает в виде неорганических соединений или в органической форме.

В организме здорового человека содержится около 15 — 20 мг йода, из которых 70 — 80% находится в щитовидной железе. Ежедневно щитовидная железа при достаточном поступлении йода секретирует 90–110 мкг тироксина и 5–10 мкг трийодтиронина. Главным стимулятором синтеза и секреции тиреоидных гормонов является тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ). Тиреоидные гормоны регулируют процессы энергообразования в организме, синтеза нуклеиновых кислот и белка, а также функционирование органов и тканей. Под воздействием тиреодных гормонов происходит формирование ЦНС у плода, становление интеллекта и поддержание умственной и физической работоспособности в течение жизни.

Если поступление йода в организм ограничено, нормальная секреция тиреоидных гормонов может быть достигнута только в результате перестройки функции щитовидной железы. На первом этапе увеличивается поглощение йода щитовидной железой. Далее происходит изменение внутритиреоидного метаболизма йода — организм более экономно расходует йод, образовавшийся в процессе разрушения тиреоидных гормонов, используя его повторно. Свободные атомы йода направляются для синтеза трийодтиронина, биологическая активность которого в три – пять раз выше, чем тироксина. Чтобы захватить больше йода, щитовидная железа увеличивается в размерах — за счет гиперплазии (количества) и гипертрофии (объема) тиреоидных клеток, таким образом формируется эндемический зоб. Эндемический зоб является предрасполагающим фактором для развития многих заболеваний щитовидной железы, в том числе узловых образований и менее дифференцированных форм рака. Если дефицит йода не восполнять, то со временем функциональная активность щитовидной железы снижается, уровень тиреоидных гормонов в крови падает, скорость обмена веществ замедляется, т. е. развивается гипотиреоз.

По современным представлениям, ТТГ является не единственным стимулятором пролиферации тиреоцитов, его пролиферативные и трофические эффекты опосредуются другими внутриклеточными факторами. Исследования последних лет показали, что йод, попадая в тиреоцит, помимо йодтиронинов образует соединения с липидами (йодолактоны). Йодированные липиды служат ингибиторами продукции ИРФ-1 и других ростовых факторов. При отсутствии этой блокады факторы роста запускают пролиферативные процессы, результатом которых является гиперплазия тиреоцитов.

В зобно-измененной щитовидной железе наиболее активно пролиферирующие группы клеток или фолликулов образуют отличные от окружающей ткани участки или «узлы». Узел редко бывает один. Как правило, их много, и они обнаруживаются в разных сегментах щитовидной железы. В ряде случаев в результате соматических мутаций часть узлов приобретает способность функционировать автономно, т. е. независимо от ТТГ. Диффузные формы зоба чаще встречаются у детей и подростков и лиц детородного возраста. Узловые — в старшей возрастной группе.

Самым простым методом диагностики зоба является пальпация щитовидной железы. Если врач на основании пальпации делает вывод о наличии у пациента увеличения щитовидной железы или пальпирует в ней узловые образования, пациенту показано УЗИ щитовидной железы.

С клинических позиций зобом называется диффузное увеличение щитовидной железы, определяемое либо пальпаторно, либо с помощью методов визуализации. Зобом обозначается увеличение объема щитовидной железы более 18 мл у женщин и более 25 мл у мужчин. Равномерное увеличение щитовидной железы называется диффузным зобом, наличие образования в ней — узловым. У женщин, особенно в йоддефицитных районах, зоб развивается в два-три раза чаще, чем у мужчин, как правило, в периоды, когда повышена потребность в гормонах щитовидной железы, — пубертата и беременности.

«Узловой зоб» — это собирательное понятие, объединяющее очаговые поражения щитовидной железы c различными патоморфологическими изменениями. Это могут быть кисты, коллоидные узлы, доброкачественные или злокачественные опухоли, в подавляющем большинстве случаев имеющие эпителиальное происхождение и представляющие собой аденомы и раки. В этой связи обязательным методом исследования при узловом зобе является пункционная биопсия с последующим цитологическим уточнением диагноза. На долю узлового коллоидного в разной степени пролиферирующего зоба приходится 75–90% от всех узловых образований в щитовидной железе. Основная причина развития коллоидного пролиферирующего зоба в РФ — это дефицит йода.

Как правило, зоб (диффузный, узловой) небольших размеров больного не беспокоит. Жалобы появляются при симптомах сдавления органов шеи или при изменении функционального состояния щитовидной железы. Большинство больных с узлами щитовидной железы находятся в эутиреоидном состоянии, но в результате естественного течения заболевания, или после поступления в организм дополнительных количеств йода с йодными добавками, или в составе йодсодержащих фармакологических средств продукция тиреоидных гормонов автономными образованиями может увеличиться, что приводит к развитию тиреотоксикоза. Развитию явного тиреотоксикоза при узловом и многоузловом зобе может предшествовать длительный период субклинического тиреотоксикоза, который определяется как сниженный уровень ТТГ при нормальных показателях свободных фракций тироксина и трийодтиронина. Декомпенсированная функциональная автономия в клинической практике будет проявляться как узловой, многоузловой токсический зоб. При сцинтиграфии щитовидной железы у таких больных выявляются участки, активно поглощающие изотопы 131 I или Tc 99 m («горячие» узлы).

Развитие функциональной автономии преимущественно у лиц пожилого возраста определяет клинические особенности данного заболевания. Обычные симптомы тиреотоксикоза, такие, как зоб, пучеглазие, тахикардия, похудание, потливость, тремор рук и тела, повышенная возбудимость, могут быть выражены незначительно или вовсе отсутствовать. В клинической картине, как правило, доминируют сердечно-сосудистые и психические расстройства: апатия, депрессия, отсутствие аппетита, слабость, сердцебиения, нарушения сердечного ритма, симптомы недостаточности кровообращения. Часто пациенты страдают сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологией пищеварительного тракта, неврологическими заболеваниями, что маскирует основную причину заболевания. Преобладание тех или иных симптомов заставляет больных обращаться к терапевту, кардиологу, невропатологу, гастроэнтерологу, а иногда и к психиатру и очень редко по назначению — к эндокринологу.

Кардиологи после назначения антиаритмического йодсодержащего средства амиодарона или введения йодсодержащих контрастов при коронарографии могут столкнуться с развитием йодиндуцированного тиреотоксикоза на фоне введения фармакологических доз йода [3]. Для уточнения размеров щитовидной железы, наличия узлов, функциональной активности проводятся: УЗИ, цветное допплеровское картирование, сцинтиграфия щитовидной железы, рентгенологическое исследование, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). С помощью УЗИ определяются объем и эхоструктура, кровоснабжение щитовидной железы. Рентгенологическое исследование с контрастированием барием пищевода позволяет уточнить локализацию зоба, наличие симптомов сдавления органов шеи. По накоплению и распределению радиофармпрепарата можно судить о функциональной активности щитовидной железы, о характере ее поражения (диффузном или узловом), об объеме ткани после струмэктомии, о наличии эктопированной ткани. Показания для проведения КТ и МРТ ограничены вследствие высокой стоимости и сложности исследования. Результаты помогают диагностировать загрудинный зоб, уточнить расположение зоба по отношению к окружающей ткани, определить смещение или сдавление трахеи и пищевода.

На сегодняшний день к заболеваниям щитовидной железы, причиной которых является дефицит йода, относятся: диффузный нетоксический (эндемический) зоб, узловой (многоузловой) нетоксический зоб, функциональная автономия щитовидной железы, йодиндуцированный тиреотоксикоз.

Парадокс, но в районах с недостаточным потреблением йода частота автономных образований в щитовидной железе значительно выше, чем в тех, где проводится йодная профилактика.

Базовым методом йодной профилактики, доступным всему населению РФ, является йодирование пищевой поваренной соли. Однако в определенные периоды жизни (детство, подростковый период, беременность, кормление грудью) потребность в микроэлементах возрастает, и организм нуждается в регулярном дополнительном приеме физиологических доз йода. В таких случаях проводится индивидуальная или групповая йодная профилактика.

Групповая йодная профилактика — профилактика в масштабе определенных групп повышенного риска по развитию йоддефицитных заболеваний: дети, подростки, беременные и кормящие женщины, лица детородного возраста. Осуществляется путем регулярного длительного приема медикаментозных препаратов, содержащих физиологическую дозу йода, в частности йодомарина 100/200:

Индивидуальная йодная профилактика — профилактика у отдельных лиц путем длительного приема препаратов, содержащих физиологическую дозу йода.

Как мы определили, основной причиной развития зоба (диффузного, узлового/многоузлового коллоидного зоба) в наших регионах является дефицит йода. Следовательно, этиотропным вариантом лечения диффузных и узловых коллоидных форм зоба будет назначение препаратов йода [4]. Препарат йода йодомарин 100/200 назначается соответственно возрастной потребности:

Если через шесть месяцев отмечается значительное уменьшение или нормализация размеров щитовидной железы (пальпация, УЗИ), рекомендуется продолжить прием йодомарина в тех же дозах с целью предупреждения рецидива зоба.

В том случае, если на фоне приема препаратов йода в течение шести месяцев размеры щитовидной железы остаются прежними или увеличиваются, показана патогенетическая терапия супрессивными дозами L-тироксина в его комбинации с йодомарином. Уровень ТТГ должен снизиться ниже 1 МЕ/л (0,3–0,5 МЕ/л). Реальная доза L-тироксина составляет не менее 75–100 мкг в день. Если у больного зоб изначально больших размеров — II степень увеличения по классификации ВОЗ, — лечение начинают с назначения комбинированной терапии L-тироксином и йодомарином в вышеуказанных дозах. Длительность лечения должна составлять не менее 12 месяцев, при нормализации размеров щитовидной железы рекомендуется продолжить прием йодомарина с целью предотвращения рецидива зоба.

У лиц старшей возрастной группы, особенно при наличии сопутствующей кардиальной патологии, лечение L-тироксином следует проводить осторожно. Лечение следует начинать с 12,5–25 мкг, увеличивая дозу по 12, 5–25 мкг каждые один-два месяца до снижения уровня ТТГ не ниже 0,8 мЕ/л. При появлении или ухудшении кардиальных симптомов необходимо уменьшить дозу L-тироксина и провести коррекцию кардиальной терапии. При диффузном поражении щитовидной железы без нарушения ее функции у лиц старшей возрастной группы назначение йодомарина противопоказаний не имеет. При узловом коллоидном зобе до назначения препаратов йода и тиреоидных гормонов необходимо исключить функциональную автономию щитовидной железы. Функциональная автономия может ничем себя клинически не проявлять. У данных больных уровни тиреоидных гормонов и ТТГ остаются в пределах нормы, но при сцинтиграфии щитовидной железы выявляются участки, активно поглощающие изотопы 131I или Tc99m («горячие» узлы). Такая автономия называется компенсированной. Если продукция тиреоидных гормонов автономными образованиями превышает физиологическую потребность, у больного разовьется тиреотоксикоз: субклинический (ТТГ снижен, уровни свободного тироксина и свободного трийодтиронина в пределах нормы) или манифестный (ТТГ снижен, уровни тиреоидных гормонов повышены). Наиболее информативным методом диагностики функциональной автономии является сцинтиграфия на фоне приема L-тироксина в дозе 200 мкг на протяжении 10 дней (супрессивная сцинтиграфия). Однако у лиц пожилого возраста, особенно при наличии ИБС, прием супрессивной дозы L-тироксина может иметь нежелательные последствия.

Надо отметить, что узлы небольших размеров, без функциональных нарушений, с небольшой скоростью роста не оказывают отрицательного влияния на организм и не являются показанием к оперативному лечению или назначению тиреоидных гормонов. Они требуют лишь приема препаратов йода (йодомарина) в физиологических количествах (100 — 150 мкг в день) и наблюдения.

После оперативного лечения по поводу узлового коллоидного зоба, если была проведена двусторонняя субтотальная резекция щитовидной железы, развивается гипотиреоз, и больные в дальнейшем нуждаются в заместительной терапии L-тироксином.

После удаления одной доли L-тироксин назначается больным, у которых уровень ТТГ превышает верхнюю границу нормы через месяц после операции. Препараты йода (йодомарин) назначаются всем больным в обязательном порядке для предупреждения рецидива зоба.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что основной причиной развития диффузных и узловых коллоидных форм зоба в регионах РФ является дефицит йода. Поэтому регулярное восполнение йодного дефицита предупреждает развитие диффузных и узловых форм зоба и функциональных нарушений щитовидной железы в дальнейшем.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию

Н. Ю. Свириденко, доктор медицинских наук

Эндокринологический научный центр РАМН, Москва

Влияние щитовидной железы на работу организма

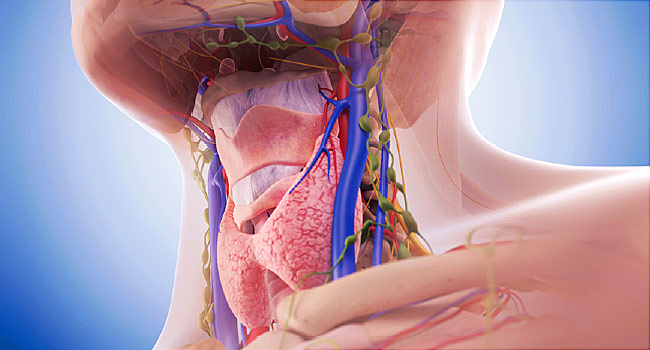

Щитовидная железа – орган эндокринной системы. Находится под гортанью перед трахеей. Имеет форму бабочки – две доли с перешейком между ними. Окружена капсулой.

Тиреоидная ткань – ткань щитовидной железы – состоит из фолликулов – пузырьков, заполненных белком тиреоглобулином. Средний размер здорового органа в норме – 5*6*2 см.

За что отвечает щитовидная железа

Щитовидная железа хранит йод и вырабатывает тиреоидные гормоны трийодтиронин Т3 и тиреоидин Т4 (йодированные производные аминокислоты тирозина), а также гормон кальцитонин. Из фолликулов с током крови эти биологически активные вещества поступают к органам и тканям, где воздействуют на рецепторы клеток-мишеней. Так тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани.

В частности, они регулируют:

Недостаток тиреоидных гормонов во время беременности у матери может стать причиной недостаточного развития мозга у ребенка.

Нарушения работы

Выработку Т3 и Т4 регулирует тиреотропный гормон гипофиза ТТГ. Работа щитовидки чаще нарушается с возрастом или из-за патологий других органов. При снижении выработки тиреоидных гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и/или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.

В 70-80 % случаев причины гипертиреоза – патологии щитовидной железы:

Болезнь развивается преимущественно в возрасте 20-50 лет, у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин.

При гипотиреозе замедляется обмен веществ. Состояние в 99 % случаев развивается из-за поражения щитовидки – травматического, лучевого, инфекционного или аутоиммунного, а также из-за дефицита йода в организме или приема некоторых лекарств. У 1 % пациентов причина гипотиреоза – поражение гипоталамуса или гипофиза. Поражения гипофиза сопровождаются повышением уровня ТТГ.

Симптомы недостатка и избытка гормонов щитовидной железы

| Гипотиреоз | Гипертиреоз |

|---|---|

| Замедленный пульс меньше 60 ударов в минуту | Учащенный пульс выше 90 ударов в минуту |

| Ломкость, сухость и выпадение волос | Ранняя обильная седина, истончение ногтей и волос |

| Повышенная зябкость конечностей | Усиленное потоотделение, непереносимость жары |

| Лишний вес на фоне нормального питания | Снижение веса при нормальном питании |

| Снижение аппетита | Повышение аппетита |

| Тошнота, рвота, запоры, чрезмерное газообразование | Рвота, поносы или запоры |

| Повышение уровня холестерина | Нарушения ритма сердца |

| Нарушения менструального цикла | Светобоязнь, пучеглазие, чувство песка в глазах |

| Утомляемость, слабость, сонливость | Утомляемость и мышечная слабость |

| Эмоциональная подавленность | Дрожание рук |

| Сухость кожи, желтушность. | Истончение кожи |

| Отечность конечностей и лица | Нарушения сна |

| Заторможенность мышления и речи | Увеличение щитовидки |

| Снижение артериального давления | Повышение артериального давления |

| Головные боли | Обильные и частые мочеиспускания, сильная жажда |

| Хрипота, отечность гортани, затруднение дыхания и нарушения слуха | Снижение потенции у мужчин и нарушения менструального цикла у женщин |

| Прерывистый сон, бессонница, гипотермия | Беспокойств, чувство страха, повышенная возбудимость и раздражительность, повышение температуры тела |

Гипотиреоз у детей может вызывать необратимые нарушения. Если врожденный гипотиреоз не лечить до 2-х лет, развивается умственная отсталость, кретинизм, карликовость.

У взрослых гипотиреоз может провоцировать вторичные патологии – сахарный диабет, ожирение, гипертонию, болезни почек, сердца и сосудов. Гипертиреоз у взрослых сопутствует остеопорозу, умственным нарушениям, заболеваниям ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Признаки нарушения работы щитовидной железы

Чтобы заподозрить болезни щитовидной железы на ранних стадиях, рекомендуется ежемесячно проводить самоосмотр. Внешне щитовидки не должно быть видно. Даже незначительное увеличение – повод обратиться к врачу эндокринологу.

Бывает, что размер органа не меняется, но наблюдается резкий набор веса или похудение при обычном питании, плаксивость, увеличение глазных яблок, дрожание пальцев рук и потливость, ощущение кома в горле и затрудненное глотание. При перечисленных проблемах также обратитесь за консультацией к специалисту.

Особенности лечения гипотиреоза у лиц пожилого возраста

Гипотиреоз — самое распространенное заболевание щитовидной железы у пожилых. Проведена оценка результатов и адекватности лечения больных первичным явным гипотиреозом пожилого и старческого возраста, даны подходы к оптимизации заместительной терапии пациен

Hypothyroidism is the most wide-spread thyroid gland disease in elderly people. Assessment of results and relevance of treatment of patients suffering from primal open hypothyroidism of elderly and old age was done, some approaches to replacement therapy optimization for the patients and to increase of their quality of life were suggested.

Глобальное прогрессирующее старение населения во всем мире, в том числе и в России, сопровождается ростом возрастных патологий и различных заболеваний эндокринной системы. По суммарной частоте встречаемости в популяции заболевания щитовидной железы занимают первое место среди эндокринной патологии, что связано с ухудшением экологической обстановки, увеличением частоты аутоиммунных заболеваний, недостаточным потреблением йода и, несомненно, с улучшением диагностики.

Одним из самых распространенных заболеваний щитовидной железы у лиц пожилого и старческого возраста является гипотиреоз. Гипотиреоз — это синдром, характеризующийся стойким недостатком тиреоидных гормонов в организме или их биологического эффекта на уровне периферических тканей. Гипотиреоз может развиться вследствие поражения самой щитовидной железы (первичный гипотиреоз) или системы, регулирующей ее функцию (вторичный — гипофизарный гипотиреоз и третичный — гипоталамический гипотиреоз) или нарушения метаболизма тиреоидных гормонов на уровне периферических тканей (так называемый периферический, тканевой или транспортный гипотиреоз) [1, 2].

У лиц пожилого возраста, как правило, встречается первичный гипотиреоз (более 99% случаев), вызываемый в основном аутоиммунным тиреоидитом или хирургическими вмешательствами на щитовидной железе. Причиной развития первичного гипотиреоза могут быть также недостаточное поступление в организм йода, белка и селена, а также прием различных препаратов с антитиреоидным действием (тиреостатики, йодсодержащие, препараты сульфанилмочевины, препараты лития, интерферон-альфа, нейролептики, транквилизаторы и многие другие). Клинически по степеням тяжести выделяют субклинический и явный гипотиреоз. Субклинический гипотиреоз характеризуется стертым клиническим течением и устанавливается на основании повышения уровня тиреотропного гормона (ТТГ) (в пределах 4–10 мМЕ/л) при нормальном уровне свободного тироксина (св. Т4). При явном гипотиреозе имеются характерная для гипотиреоза клиническая картина, повышение содержания ТТГ в крови выше 10 мМЕ/л и снижение уровня св. Т4.

Эпидемиологические исследования указывают на нарастание частоты гипотиреоза с возрастом. Bemben D. и др. выявили у 14,6% женщин и 15,4% мужчин старше 60 лет субклинический гипотиреоз. В Колорадском исследовании, в которое были включены 25 862 человека, повышенный уровень ТТГ был установлен у 9,5% обследованных, при этом распространенность гипотиреоза в зависимости от возраста варьировала от 4% до 21% у женщин и от 3% до 16% у мужчин [3]. Аналогичная тенденция наблюдается и в России. Установлено, что при отсутствии лечения в течение года у 5–15% лиц субклинический гипотиреоз переходит в явный, причем при наличии антитиреоидных антител значительно быстрее (через 4 года у 80% лиц старше 65 лет) [4].

Патогенез гипотиреоза вызван длительным снижением эффекта тиреоидных гормонов на уровне практически всех органов и тканей со снижением скорости всех обменных и окислительных процессов с накоплением гликозамингликанов в соединительной ткани различных органов.

Следует указать на особенности развития гипотиреоза у пожилых лиц, что сказывается на своевременной диагностике заболевания, задерживая назначение адекватной заместительной терапии. Заболевание обычно развивается медленно, постепенно и незаметно, часто симптомы гипотиреоза имеют сходство с обычными признаками старения, могут длительно не распознаваться и протекать под «масками» других заболеваний [4]. Стертость клинической картины, полиморбидность с атипичностью течения и нередко отсутствие жалоб (у 25% лиц при явном и у 35% лиц при субклиническом гипотиреозе по данным Колорадского исследования) являются причиной поздней диагностики заболевания. В связи с особенностями проявления гипотиреоза у пожилых лиц такие больные годами наблюдаются по поводу различных заболеваний: ишемической болезни сердца (ИБС), анемии различного генеза, паркинсонизма, атеросклероза и др. С другой стороны, наличие у 15% популяции типичных, характерных для гипотиреоза жалоб, в состоянии эутиреоза (по данным Колорадского исследования) и отсутствие осведомленности практических врачей о влиянии на уровень ТТГ различных лекарств и состояний могут быть причиной гипердиагностики гипотиреоза и необоснованного назначения тиреоидных гормонов.

Проблема лечения гипотиреоза у лиц пожилого и старческого возраста и подбора адекватной дозы тиреоидных гормонов, необходимой для компенсации нарушений метаболизма, а также сохранения высокого качества жизни этих больных, остается одной из актуальных задач тиреодологии. Общие принципы заместительной терапии гипотиреоза сформулированы в международных и отечественных руководствах по эндокринологии и тиреодологии, в монографиях [1–2, 4–5, 8–14]. Цель заместительной терапии первичного гипотиреоза заключается в устранении симптомов гипотиреоза, нормализации и поддержании уровня ТТГ в пределах 0,5–1,5 мМЕ/л и предотвращении развития осложнений.

«Золотым стандартом» для заместительной терапии гипотиреоза считаются препараты левотироксина натрия в индивидуально подобранных адекватных дозах, так как современные синтетические препараты тироксина по сути не отличаются от тироксина человека и позволяют удержать стойкий эутиреоз на фоне их приема 1 раз в сутки. Небольшое увеличение уровня св. Т4, наблюдаемое через несколько часов после приема тироксина, не имеет клинического значения [1]. Однако в терапии гипотиреоза у пожилых лиц имеются особенности: в отличие от молодых и лиц среднего возраста, которым можно назначить сразу полную заместительную дозу из расчета 1,6–1,8 мкг/кг в сутки, пожилым пациентам с сопутствующими заболеваниями лечение рекомендуют начинать с 12,5–25 мкг левотироксина натрия. В связи со снижением потребности в заместительной терапии с возрастом некоторые пожилые люди могут получать левотироксин натрия менее 1 мкг/кг в сутки.

Следует отметить, что вопрос о целесобразности назначения заместительной терапии тироксином при субклиническом гипотиреозе, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и аритмиями сердца, остается дискутабельным в связи с большим риском получения осложнений. Большинство зарубежных ученых и эндокринологов [14–18], несмотря на некоторую положительную динамику от применения тироксина при субклиническом гипотиреозе, рекомендуют лишь наблюдение за больными и контроль уровня ТТГ 1–2 раза в год. В то же время Российская ассоциация эндокринологов, исходя из того, что восстановление функции щитовидной железы у пожилых лиц наблюдается реже по сравнению с молодыми и что при субклиническом гипотиреозе, особенно при наличии антител к тиреоидной пероксидазе, имеется поражение различных органов, рекомендует назначение тироксина при стойком субклиническом гипотиреозе, когда при двукратном определении уровень ТТГ находится в пределах 5–10 мМЕ/л. Кроме того, имеются данные, что раннее применение тиреоидных гормонов задерживает переход субклинического гипотиреоза в более тяжелый явный [4]. Следует отметить, что в настоящее время проблема терапии субклинического гипотиреоза у лиц пожилого и старческого возраста находится в стадии изучения в некоторых странах Европы и Северной Америки.

В данной статье мы остановимся на особенностях терапии первичного явного гипотиреоза у пожилых лиц.

Известно, что терапия тиреоидными гормонами в первую очередь сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, наиболее чувствительных к изменению концентрации тиреоидных гормонов в крови. Нередко при очередном повышении дозы тироксина для достижения компенсации гипотиреоза у больных пожилого и старческого возраста, страдающих кардиальной патологией, нейроциркуляторной дистонией и другими заболеваниями, появляются жалобы и симптомы, требующие исключения ухудшения работы сердечно-сосудистой системы и препятствующие обеспечению адекватной заместительной терапии.

Цель: оценка результатов и адекватности лечения больных первичным явным гипотиреозом пожилого и старческого возраста для оптимизации заместительной терапии и повышения качества их жизни.

Материалы и методы

Проведена оценка адекватности терапии явного гипотиреоза 544 больных первичным гипотиреозом в возрасте 60–87 лет (средний возраст 64,7 ± 5,8 года) при обращении в Медицинский центр «Профессор» и 112 пациентов, поступивших в эндокринологическое отделение больницы № 46 в «Центре для жителей блокадного Ленинграда» с 2001 по 2011 гг. Давность гипотиреоза у больных составила 2–25 лет. Диагноз явного гипотиреоза у пациентов был установлен общепринятыми лабораторными методами. Все больные получали заместительную терапию Эутироксом или L-Тироксином. В процессе наблюдения у всех больных определяли св. Т4, ТТГ, холестерин исходно и через 3 и 6 месяцев после первого обращения, однократно — антитела к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе и УЗИ щитовидной железы. Всем больным выполнялось ЭКГ, эхокардиография и осмотр кардиолога — по показаниям.

Результаты и их обсуждение

Адекватная терапия гипотиреоза у пожилых лиц часто трудная задача. Назначаемые тиреоидные гормоны, оказывая положительное хроно- и инотропное действие на миокард, увеличивая количество катехоламиновых рецепторов в миокарде и их чувствительность, повышают потребность миокарда в кислороде. Это может спровоцировать ухудшение работы сердечно-сосудистой системы вплоть до развития нарушений сердечного ритма и правожелудочковой недостаточности. Поэтому у пожилых больных рекомендуются меньшие дозы тиреоидных гормонов (из расчета 0,9 мкг/кг массы тела), при титрации дозы определение уровня ТТГ и св. Т4 и контроль ЭКГ — 1 раз в 2 месяца. При наличии ожирения расчет дозы тиреоидных гормонов ведется на 1 кг «идеальной» массы тела. Целью терапии гипотиреоза у пожилых лиц является устранение (если это возможно) всех клинических симптомов гипотиреоза, при этом допускается ведение больных при более высоком уровне ТТГ — 0,5–4,0 мМЕ/л, в отличие от лиц молодого возраста. При невозможности идеально компенсировать гипотиреоз у пожилых уровень ТТГ можно поддержать в пределах 10 мМЕ/л. Тиреоидные гормоны назначаются утром натощак 1 раз в сутки за 30 минут до приема пищи. Причем прием лекарственных препаратов, витаминов и пищи, содержащих соевые продукты, кальций, железо или другие соединения, влияющих на процесс всасывания из желудочно-кишечного тракта, рекомендуется через 4 часа после приема тиреоидных гормонов. Пациентам, получающим подобранную дозу, рекомендуют ежегодно исследовать уровень ТТГ. Ниже мы приводим список ситуаций и лекарственных препаратов, требующих изменения дозы тиреоидных гормонов, из Национального руководства по эндокринологии, 2008 г. (табл. 1).

Противопоказанием к назначению тиреоидных гормонов являются декомпенсированный тиреотоксикоз, нелеченная надпочечниковая недостаточность и острый инфаркт миокарда. Относительные противопоказания включают нарушения ритма сердца, нестабильную стенокардию и миокардиты. При перечисленных состояниях лечение явного гипотиреоза может проводиться только на фоне адекватной терапии сердечной патологии.

Побочные эффекты, как правило, при использовании малых и средних доз тиреоидных гормонов почти не встречаются. Однако при передозировке или слишком быстром увеличении дозы наблюдаются симптомы тиреотоксикоза, а при длительной передозировке — снижение минеральной плотности костной ткани, особенно у женщин в постменопаузе. У больных ИБС тиреоидные гормоны, особенно лиотиронин, могут провоцировать учащение приступов стенокардии, поэтому таким пациентам рекомендуется начинать лечение с малых доз (12,5–25 мкг) и повышение дозы проводить постепенно с интервалом в 6–8 нед под контролем ЭКГ. Известно, что многие лекарственные средства взаимодействуют с тиреоидными гормонами и влияют на функцию щитовидной железы (табл. 1), однако лишь некоторые взаимодействия имеют значение в клинической практике, когда они либо требуют изменить дозу тиреоидных гормонов, либо влияют на интерпретацию результатов диагностических исследований.

При опросе пациентов было установлено, что наши больные получали L-Тироксин или Эутирокс в дозе 25–125 мкг один раз в сутки утром натощак (средняя доза 87,5 ± 2,5 мкг), непостоянно, редко посещали эндокринолога, многие из них самостоятельно меняли дозу тиреоидных гормонов, редко определяли уровень гормонов (1 раз в 1–3 года) и не соблюдали рекомендации эндокринологов.

Нами клинически и лабораторно эутиреоз был установлен у 436 из 656 больных (табл. 2): средний уровень ТТГ у них составил 2,05 ± 0,7 мМЕ/л и св. Т4 — 14,7 ± 0,3 нмоль/л. У 105 больных был установлен лекарственный тиреотоксикоз (ТТГ ниже 0,3 мМЕ/л), а у 115 лиц гипотиреоз был декомпенсирован: средний уровень ТТГ в этой группе составил 16,4 ± 0,8 мМЕ/л.

Следует отметить, что похожая картина наблюдается и в США (табл. 3). По данным Колорадского исследования лишь 60% больных из 1525 лиц, получающих тиреоидные гормоны, имели эутиреоз. Декомпенсация гипотиреоза, связанная с применением низких доз или отсутствием приема препаратов, имелась у 18% лиц. В то же время у 22% лиц уровень ТТГ был очень низким или не определялся, что указывало на передозировку тироксина [3].

На основании этих данных Cooper D. пришел к выводу, что из 2,6 млн человек старше 60 лет, получающих тиреоидные гормоны в США, у 22% (580 000 лиц) мог быть субклинический и явный гипертиреоз, вызванный избытком тиреоидных гормонов, и справедливо отметил, что у 28% лиц этой группы могла развиться фибрилляция предсердий в течение ближайших 10 лет [5].

В связи с вышеизложенным требуется применение тироксина у пожилых лиц с большой осторожностью, под контролем артериального давления, частоты сердечных сокращений и ЭКГ, а также необходимо учитывать возможное усиление действия антикоагулянтов под их влиянием. При наличии тахикардии, артериальной гипертензии, аритмиях рекомендуется назначение бета-адреноблокаторов для уменьшения потребности миокарда в кислороде. Для снижения риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы имеются также рекомендации прерывистого назначения тиреоидных гормонов и уменьшения их дозы в летнее время года [6]. При ухудшении работы сердца, показателей ЭКГ или развитии инфаркта миокарда рекомендуется отмена тиреоидных препаратов на несколько дней с последующим назначением их в меньшей дозе.

У 105 больных с передозировкой тиреоидных гормонов нами была проведена коррекция дозы (уменьшение дозы на 25–50 мкг), что сопровождалось значительным улучшением самочувствия и нормализацией уровня ТТГ и св. Т4, при последующем обследовании через 3 и 6 месяцев.

У 115 больных c декомпенсированным гипотиреозом была проведена титрация с повышением дозы тиреоидных гормонов, в результате чего имело место улучшение самочувствия, устранение жалоб и снижение среднего уровня ТТГ до 3,6 ± 1,0 мМЕ/л (р

Э. Г. Гаспарян*, **, ***, доктор медицинских наук, профессор

Г. А. Осташко***

А. А. Гаспарян**

С. Е. Дымнова***

*ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова,

**Медицинский центр «Профессор»,

***ГУЗ ГКБ № 46 Святой Евгении, Санкт-Петербург

.gif)

.gif)