какие теории можно отнести к макросоциологическим концепциям

Макросоциология – это что? Значение, особенности, предмет изучения

Что означает макросоциология? Прежде всего она относится к самым глобальным единицам человеческого бытия – целым обществам. Тем не менее значение макросоциологии не стоит недооценивать и при изучении отдельных лиц, семей и других составных аспектов общества, но нужно помнить, что она всегда подразумевает более широкую социальную систему, частью которой и являются эти составные аспекты. Макросоциология также может подразумевать анализ больших коллективов (например города, церкви).

Что такое общество?

Для того чтобы понять значение слова «макросоциология», нужно разобраться с главным предметом ее изучения – обществом. Человеческое население считается обществом в той степени, в какой оно является политически независимым, и его члены участвуют в широком спектре совместных действий. Например, это определение будет применяться к населению Германии, которое считается обществом, но немецкоязычные люди в целом, разбросанные по разным странам, не будут считаться обществом.

Макросоциология – это наука, которая имеет дело с широкими социальными тенденциями, которые впоследствии могут быть применены к более мелким частям общества. Для сравнения: макросоциология занимается такими проблемами, как война, бедствие стран третьего мира, нищета и экологическая депривация, тогда как микросоциология анализирует такие вопросы, как роль женщин, характер семьи и иммиграция.

Основы макросоциологии

В современной макросоциологии существует ряд теоретических стратегий, но четыре из них выделяются как основные:

Роль глобализации

Глобализация не могла не повлиять на макросоциологию, что привело к развитию двух разных отраслей. Одна из них основана главным образом на сравнительной и исторической социологии (CHS), а другая на политической экономии мировых систем (PEWS). CHS основывает свой анализ на состояниях и ищет «обобщения о свойствах и принципах вариации между экземплярами во времени и пространстве». PEWS, с другой стороны, использует системы состояний для анализа и ищет «обобщения о взаимозависимости между компонентами системы и принципами вариации между системными условиями во времени и пространстве ». Несмотря на различия в двух школах, обе используют исторические знания, чтобы попытаться решить некоторые проблемы, возникающие в области макросоциологии. В последнее время утверждается, что глобализация создает угрозу для применения CHS, потому что часто приводит к растворению отдельных обществ в массах.

Основатели макросоциологии

Основателями макросоциологии считаются двое видных ученых:

Парадоксальность общества по Энтони Гидденсу

Возможно, наиболее высокоразвитое интегративное усилие, связанное с микросоциологическими и макросоциологическими явлениями, найдено в теории структурирования Энтони Гидденса. Согласно Гидденсу, социальная структура по своей сути парадоксальна и может определяться одновременно как ограничение и способствование человеческой деятельности, а также как одновременно внутренняя и внешняя по отношению к нему сущность. Попытки связать микро- и макроявления очевидны в растущем объеме эмпирических исследований. Так или иначе, макросоциология – это то, что позволяет нам понять самые тонкие и существенные особенности любого общества, преодолевая его парадоксальную сущность.

Направления макросоциологии

Вы будете перенаправлены на Автор24

Школы западной макросоциологии

Макросоциология активно развивалась на рубеже 19-20 веков, и ее весьма бурное развитие привело к возникновению множества направлений и школ, а также достаточно оригинальных теорий, которые отражали специфику макросоциологического уровня знаний. Представители этих направлений и школ по-разному смотрели на окружающие явления и процессы, придавали совершенно разный смысл всем теоретическим разработкам, поэтому нередко вступали друг с другом в дискуссии.

Тем не менее, ни одно из этих направлений так и не смогло однозначно закрепиться как единственно истинное, так что исследователи пришли к выводу, что каждая макросоциологическая школа имеет право на существование и на то, чтобы продолжать развивать свои ключевые идеи.

На сегодняшний день сложилось более 10 основных школ и направлений, которые функционируют с точки зрения макросоциологии и ее идей. Наиболее влиятельными являются такие, как:

Одним из ведущих направлений рубежа 19-20 веков является позитивизм, родоначальниками которого принято считать известных зарубежных исследователей в области социологии – Анри де Сен-Симона и Огюста Конта. Последователями их стали не менее известные социологи – Герберт Спенсер и Эмиль Дюркгейм. Одним из ключевых устремлений позитивизма принято считать категоричный отказ от умозрительных рассуждений об обществе, его развитии и структуре. Позитивная социология стремилась к тому, чтобы быть такой же доказательной, как и естествознание. Характерными ее чертами является натурализм, органицизм и, конечно же, эволюционизм.

Одной из идей механицизма является то, что общество представляет из себя целый агрегат элементов, каждый из которых можно изучать как в системе взаимосвязей, так и независимо друг от друга. Людей также можно изучать отдельно друг от друга, но при этом в привязке к той общественной системе, экономическим и политическим условиям, в которых они существуют в определенный момент времени. Авторы, которые сделали большой вклад в это направлений – Генри Чарльз Кэри и Адольф Кетле.

Готовые работы на аналогичную тему

Организицизм ввел идею о том, что общество и человеческий организм подобны друг другу. Общество также состоит из отдельных органов, каждый из которых выполняет свои уникальные функции и направлен на то, чтобы поддерживать общую жизнедеятельность всего организма (то есть, общества). Ключевые фигуры в области органицизма – Т. Гоббс, Г. Спенсер, Р Вормс.

Социальный дарвинизм – основная идея данного макросоциологического направления заключается в том, что механизм эволюции, происходящей в социуме, ничем не отличается от общей биологической эволюции. Именно по этой причине в обществе выживает и добивается наибольшего успеха только сильнейшие. Основными факторами эволюционных процессов в обществе принято считать изменчивость, наследственность, естественный отбор и борьбу за существование и выживание. Основные представители социального дарвинизма – Т. Мальтус, Г. Спенсер, Чемберлен и де Гобино, Вольтман, Гальтон и Гумплович.

Характеристики основных направлений в макросоциологии

Психологическое направление в социологии начало формироваться и развиваться в качестве ответа на необходимость рассматривать общество и его специфику еще и с психологической точки зрения. основная мысль этого направления заключается в том, что все законы общества в принципе можно свести к единым законам психологии, не потеряв при этом их первоначального значения. Жизнь в обществе выстраивается на основании инстинктов, а также на подражании, что сводится к психологии толпы или к так называемой национальной психологии. Представителями этого направления являются такие авторы-исследователи, как З. Фрейд, У. Макдугалл, Г. Лебон и Г. Тард.

Бихевиоризм – еще одно направление в макросоциологии. Основной мыслью бихевиоризма является идея того, что поведение любого индивида можно свести к ответным реакциям на раздражители и стимулы, которые исходят со стороны окружающей среды. Эти стимулы отзываются по принципу условного рефлекса, и иногда человек может даже не отдавать себе отчет в том, что он реагирует так или иначе на внешние раздражители. Любой поступок человека можно интерпретировать как действие, которое он исполняет для того, чтобы получить вознаграждение и избежать какого-либо наказания (прежде всего, телесного). Главными исследователями, а также основателями бихевиоризма принято считать Джона Уотсона и Берреса Скиннера.

Интеракционизм – исследователи (Дж. Мид, Г. Блумер, И. Гофман и Г. Гарфинкель) пришли к выводу о том, что при помощи языка жестов люди могут обменивать определенной значимой информацией и, тем самым, осуществлять психологический контроль за адресатом. С помощью разыгрываемых сцен можно унизить или наоборот продемонстрировать высокое мнение о человека, с которыми индивид вступает в коммуникацию. На работе, а также в рамках политической деятельности на первый план выходит создание имиджа – умение преподнести себя, убедительно вести себя на публике и при помощи невербальных средств уметь расположить к себе большинство, стать для них настоящим лидером.

Также следует упомянуть о еще нескольких направлениях в макросоциологии. Например, главная мысль аксиологического учения гласит, что человек смотрит на мир исключительно через призму своих субъективных оценок, которые выстраиваются, исходя из его мировоззрения. Соответственно, он осуществляет все свои действия, также опираясь на систему оценок. Что касается структурного функционализма, то здесь идея заключается в том, что абсолютно каждая организация, а также каждая идея, обычай, действие – все это имеет свою особую функцию, которая осуществляется и позволяет обществу развиваться в соответствии с глобальными требованиями. Но эти же функции могут носить разрушительный характер, мешать человеку развиваться, тормозить общественный прогресс.

Макросоциология и микросоциология

Понятие макро- и микросоциологии

Микросоциология и макросоциология – это уровни социологического знания, различающиеся по масштабу охвата изучаемых явлений.

Макросоциология ориентирована на изучение социальных явлений крупного масштаба, таких как общество, социальные институты, общности, системы и процессы, в них происходящие.

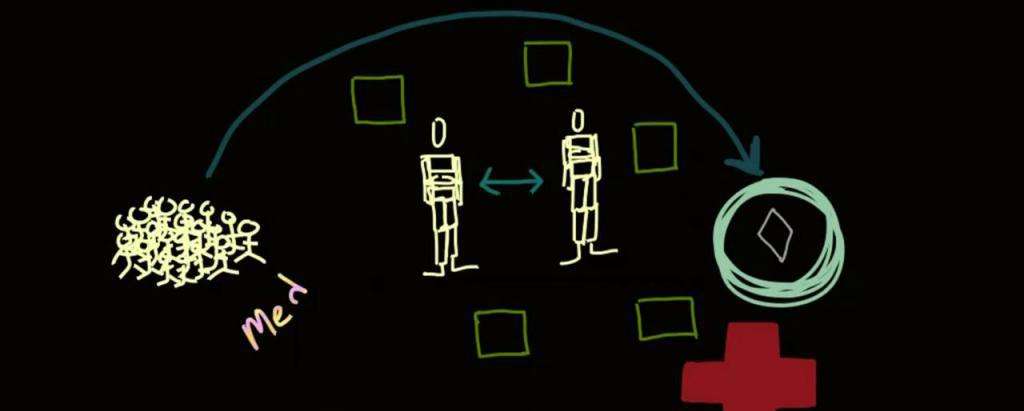

Микросоциология исследует сферы непосредственного социального взаимодействия: отношения между отдельными личностями, процессы коммуникации в малых группах, пространство повседневной реальности.

Макросоциология – как наука

Макросоциологический уровень знания нацелен на комплексный охват социальных проблем, он стремится включить отдельные социальные события в общую теорию. Конкретные проблемы и ситуации здесь не рассматриваются.

В качестве предмета социологического познания у макросоциологов выступает общество и его структурные элементы. Анализу подвергаются:

Подчеркивается качественная неповторимость социальных явлений, невозможность их сведения к социально-психологическому уровню. Любые процессы, протекающие в сфере межличностного общения, изучаются как проявление закономерностей макроуровня. Основными методами получения знания об обществе на данном уровне являются анализ, синтез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция, то есть в основном общенаучные методы.

К макросоциологии относят преимущественно теоретические концепции: структурный функционализм, структурализм, неоэволюционизм, теорию конфликта.

Какие вопросы изучает микросоциология?

Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь

Макросоциология и микросоциология. Основные теории

Отношение социологии к социальным и гуманитарным наукам.

а) Взаимодействие социологии с политологией, экономикой.

Социология как система знаний не может развиваться и выполнять свои функции не взаимодействуя с другими науками. Рассмотрим некоторые аспекты этого взаимодействия.

Социология связана с политологией, которая изучает политическую систему и законодательную систему общества. Законы определяют нормы и правила социальной жизни.

Экономика, изучающая законы производства материальных и духовных благ также оказывает большое влияние на социальную жизнь.

б) Взаимодействие социологии и философии.

Социальная философия раскрывает субъективно-объективные отношения, сознательную деятельность на высшем уровне обобществления, рассматривает ее как родовую. Социология же, опираясь на философию, ориентируется на более конкретный анализ, на исследование сложной и разнообразной мозаики этой деятельности, поведения и отношений в том или ином обществе. Вместе с тем, описывая жизнедеятельность личности и социальных групп, социология оказывает воздействие на философию, заставляет ее расширять и углублять уровни обобщения.

в) Взаимодействие социологии и истории.

а) Макросоциология. Основные теории.

Основные макросоциологические теории:

1.Структурный функционализм. Основатели теории: Спенсер, Дюркгейм. Общество рассматривается как система взаимозависимых частей, каждая из которых оказывает влияние на функции целого. В результате нормального функционирования различных частей образуется устойчивое единое общество.

2. Теория социального конфликта. Основу составляет положение К. Маркса о том, что люди разделены на классы в соответствии с их местом в экономической системе. И что конфликт между этими классами неизбежен.

Некоторые современные сторонники теории конфликтов предают основное значение системе распределения власти, а не экономическим различиям.

б) Микросоциология. Основные теории.

Микросоциология изучает поведение людей в их непосредственном межличностном взаимодействии, уделяя главное внимание поведению индивидов, и поступкам, мотивам, определяющим взаимодействие, которое оказывают влияние на стабильность общества или происходящие в нем перемены.

Макросоциологические теории

Структурный функционализм

Как направление социологической мысли структурный функционализм сформировался в США в первой половине ХХ столетия, а наиболее полно это направление впервые было представлено в функциональной концепции Толкотта Парсонса (1902-1979). В рамках функционального направления акцент традиционно делается на системные качества социальных объектов, что обуславливает общую ориентацию данного направления на натуралистический подход к исследованию социальной реальности, приоритет естественнонаучной методологии. Особое внимание уделяется условиям функционирования и воспроизводства социальной системы, основным ее элементам и подструктурам, механизмам ее интеграции.

Первую попытку такого усовершенствования классической функциональной модели предпринял сам Парсонс совместно с Эдвардом Шилзом (р.1911), разработав так называемый неоэволюционизм, в рамках которого должны были быть объединены характерная для структурного функционализма трактовка общества как системы и идея развития. В рамках этой концепции Парсонс и Шилз пытались не просто описать функционирование социальной системы, но и прояснить сущность этого функционирования, то есть определить, благодаря каким факторам и с помощью каких механизмов социальная система развивается так, а не иначе.

Еще одним шагом по пути совершенствования теории функционализма было обращение Парсонса к феномену усложнения социальных систем и связанного с ним процесса дифференциации (подразделения, дробления) ролевых функций, то есть того, что Дюркгейм называл общественным разделением труда. Таким образом, Парсонс пытался привнести в свою теорию «человеческий фактор», который теперь заступал место абстрактных целей социального организма и превращался в основной источник социального развития и прогресса. Однако понимание Парсонсом социальной эволюции сводилось к усложнению социальной системы в результате ролевой дифференциации и наращиванию ее способности к приспособлению, чем социальная система приравнивалась к любой биологической системе.

Позже возник целый ряд культурологических (делающих основной акцент на культурной составляющей социальной жизни) интерпретаций неоэволюционизма и функционализма, среди которых особое место занимают концепции североамериканских социологов и антропологов Л. Уайта, Дж. Стюарда, Дж. Мердока, рассматривавших в качестве определяющих социальных факторов развитие техники, типы социальных организаций и др.

Теории социальных изменений

Данное теоретическое направление возникло как попытка усовершенствовать структурнофункциональный анализ, которую предпринял североамериканский социолог Роберт Мертон (р. 1910). Кроме Парсонса, большое влияние на формирование идей Мертона оказали работы Питирима Сорокина. Мертон отказался от создания общей социологической теории и взамен предложил целую множественную систему моделей функционального анализа на уровне конкретных социальных систем и общностей, которые получили название «теории среднего уровня».

Кроме предложенной Р. Мертоном, существует еще целый ряд моделей социальных изменений, которые основываются на каком-либо одном или нескольких факторах. Все эти модели объединяет стремление их авторов раскрыть сущность и механизмы социальной динамики, которая приводит к социальным изменениям. Причем первые попытки создания таких моделей были предприняты еще в XIX столетии. Так, еще Герберт Спенсер усматривал в качестве такого универсального фактора механизм естественного отбора (Подробнее об этом см. здесь). Генри Бокль и другие представители географической школы в качестве такого фактора называли особенности географической среды, особенно климатические условия. Эмиль Дюркгейм подчеркивал роль разделения труда, кооперации, стремления к социальной интеграции. Представители расово-антропологической школы считали, что главным фактором, объясняющим различия в развитии различных социальных систем, являются расовые особенности. По мнению Макса Вебера, ключевое значение имеет господствующая в рамках данной социальной системы идеология.

Теории социального конфликта

Развитие теорий социального конфликта в рамках социологического знания восходит к работам Карла Маркса (1818-1883). Именно Маркс не только впервые отметил значительную роль конфликтов в социальной жизни, но и отвел конфликту фундаментальную роль в процессе развития социальных систем. Маркс полагал, что конфликт является не чем иным, как неотъемлемой частью общественной практики, ее сутью, что обусловлено перманентной (непрерывной) борьбой различных социальных групп за удовлетворение своих групповых интересов. Именно эта борьба, обуславливающая конфликты, и составляет суть социальной динамики, порождает социальное развитие.

В дальнейшем взгляды К. Маркса получили развитие в работах Торстена Веблена, Макса Вебера, Вильфредо Парето. На основе этих исследований североамериканский социолог Чарлз Райт Миллс (1916-1962) сформировал свою теорию социального конфликта. Основной идеей его концепции было то, что любая макросоциологическая теория имеет значение лишь в том случае, если он учитывает универсальное значение борьбы за власть, развертывающейся между различными социальными группами.

Более целостную трактовку роли социальных конфликтов предложил германский социолог Ральф Дарендорф (р. 1929). В своем анализе Дарендорф исходит из утверждения, что любая сложно организованная социальная система основывается на перераспределении власти, причем перераспределение это носит постоянный характер, что и обуславливает постоянное наличие конфликтов. Дарендор справедливо замечает, что властные ресурсы распределяются между элементами и участниками таких систем далеко не всегда на основе рациональной необходимости. Он отмечает, что обладающие властью участники социального взаимодействия имеют множество рычагов для достижения не только нормативных целей (для чего они и обличены властью), но и непредусмотренных изначальным распределением власти выгод. Для этого они в первую очередь используют принуждение по отношению к тем участникам социальных отношений, которые обладают меньшими властными полномочиями. Такое принуждение может использоваться в том числе и для упрочения, увековечивания данной социальной структуры, что позволяет властвующим закрепить свое социальное положение.

Дарендорф отмечает, что властный ресурс в любой социальной системе весьма ограничен. И если учесть те выгоды, которые наличие этого ресурса дают своим владельцам, становится очевидным, что борьба за перераспределение власти носит постоянный характер, часто приобретает острый характер, становится открытой. Причем основания для такого рода борьбы существуют в любой социальной системе, так как власть является универсальным элементом любой социальной структуры. Таким образом, власть как социальный ресурс приобретает самоценность, в то время как Маркс рассматривал власть в первую очередь как средство для достижения экономических интересов.

Значительный вклад в развитие теории конфликта сделали английский исследователь Т. Боттом и американский социолог Л. Козер.

Теории социальных систем

Общая теория социальных систем мыслилась как попытка синтеза равновесной статичной структурно-функциональной модели и динамической модели социальных конфликтов. Данное направление базируется на позитивистской трактовке предмета социологической науки, когда социальные структуры и отношения понимаются в том же духе, что и явления, изучаемые в рамках естественнонаучного знания. То есть социальные явления (социальные факты, как их назвал Эмиль Дюркгейм;) рассматриваются как абсолютно независимые от намерений и стремлений индивидов, которые сами являются лишь функциями этих явлений. Деятельность людей, составляющих социальную систему, оказывается определяемой самой структурой этой системы, содержащимися в ней императивами (общими непреложными установками).

В рамках теорий социальных изменений акцент делается на анализе тех условий, которые обеспечивают позитивные для социальной системы результаты. При этом без особого внимания остаются аспекты социальной жизни, связанные с последствиями таких результатов для отдельных категорий составляющих эту систему индивидов. То есть общесоциальные последствия обладают в рамках этих теорий высшим приоритетом. Логика такого подхода требует от исследователя прибегать к редукции (теоретическому упрощению) всей совокупности социальных характеристик и проявлений человека до крайне ограниченного набора ключевых качеств, например, потребности, мотивы, основные нормативные установки.

Такое нивелирование многообразия проявлений социальной практики и социальной сущности человека безусловно позволяет добиться создания действенных теоретических моделей социальной структуры, отличающихся простотой и универсальностью. Однако оборотной стороной такого результата являются чрезмерная абстрактность, отсутствие реального соответствия между создаваемой такими методами модели и тех реальных процессов, которые она должна описывать. В таких условиях практически не существует действенной обратной связи между социальной практикой и той теорией, которая призвана ее описывать. Такая теория в значительной степени носит умозрительный, гипотетический характер.

Проблема переросла сугубо социологические рамки и перешла в русло философии науки. Исследователи указанной проблемы, среди которых особое место занимали Теодор Адорно, Хельмут Шельски, Макс Полани, пришли к выводу, что главное место среди причин неудач эмпирической и теоретической макросоциологии занимают игнорирование сознательной активности и творческой деятельности индивида, его спонтанность, роль индивидуальных усилий в социальных процессах. Кроме того, критики функциональной традиции справедливо указывали на игнорирование ограниченности использования естественнонаучных методов при анализе специфической социальной реальности, придание этим методам и понятиям несвойственного им по определению мировоззренческого измерения, без которого анализ социальных процессов просто невозможен.

Структурализм

Как было показано выше, структурно-функциональное направление в первую очередь развивалось в США, хотя европейские социологи тоже работали в этой традиции, например, многие авторы теорий социального конфликта. Но после Второй Мировой войны в Европе сформировалась собственная макросоциологическая школа, получившая название структурализм. Базой для этого социологического направления послужили семиотика, структурный подход в лингвистике (Ф. Соссюр), этнологии (К. Леви-Стросс), психологии (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), металогика и метаматематика (Г. Фреге, Д. Гильберт). Общим центром внимания всех структуралистских исследований в социологии можно назвать социальные процессы в связи с общением их участников с помощью определенных знаковых систем.

В рамках структуралистского подхода была предпринята попытка построения оригинальной модели социальной реальности, в основе которой структуралисты полагали язык как действительный фундамент любой социальной коммуникации, как среду общения и социального существования человека. Язык рассматривается в этом случае как изначально структурированное образование, подразумевающее в самой своей коммуникативной сути социальный план, в рамках которого язык только и может возникнуть и существовать. При этом язык понимается не как пассивный результат социального процесса, но как активный его участник, определяющий основные формы восприятия, осмысления реальности, структурирования жизненного опыта. В рамках структуралистского подхода язык предстает как универсальное вместилище некоего коллективного опыта, накопленного многими поколениями и выраженного в языковых формах, понятиях.