лучший перевод илиады гомера

Русские переводы Гомера

Полные переводы «Илиады»1:

Полные переводы «Одиссеи»:

Классические переводы

Фрагменты из «Илиады» переводил ещё Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765).

Гомер. «Иллиада» в переводе Кирьяка Андреевича Кондратовича. 1758 год. Писарский список с правкой.

Предисловие переводчика рукой К. Кондратовича(?).

Здесь у героев есть отчества, а Агамемнон надевает на себя «тонкое полукафтанье и епанчу, и опоясывается мечом с серебряными гвоздочками»2.

Прозаические переводы «Илиады» и «Одиссеи» («Одиссея. Героическое творение Омира». (с еллиногреческого языка)) Пётра Екимовича Екимова вышли в свет в 1776 и 1778 гг. соотвественно. Екимов переводил с древнегреческого языка, и у него есть удачные выражения, некоторые из которых использовал в своём переводе Гнедич.

Ермилу Ивановичу Кострову (1755-1796) принадлежит первый большой стихотворный перевод «Илиады», сделанный александрийским стихом (русский гекзаметр). В 1787 г. были напечатаны первые шесть песен «Илиады», а в 1811 — песни VII—IX (п. I—VI, 1787; п. VII—IX, «Вестник Европы» 1811).3

Самиздат

В 1980-х годах российско-израильский писатель, переводчик и публицист Исраэль Шамир (р. 1947) выполнил русский прозаический перевод «Одиссеи» с английского перевода Лоуренса Аравийского.

Александр Аркадьевич Сальников (р. 1963). Перевод «Илиады» (2011) и «Одиссеи» (2015) классическим гекзаметром.

В 2013 году поэт, переводчик и литературный критик Максим Альбертович Амелин (р. 1970) опубликовал стихотворный перевод первой песни «Одиссеи».

Стариковский Григорий Геннадьевич (1971 г.р.) – поэт, переводчик, эссеист. Преподает латынь и мифологию. Перевёл четыре песни «Одиссеи» в 2016 г., не гекзаметром.

Казанский Аркадий Аркадьевич. «Илиада» и «Одиссея».

Лучший перевод илиады гомера

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Сравнительный анализ переводов «Илиады» и «Одиссеи». ДЗ №3

Прежде всего, стоит сказать о том, что переводчик в процессе своей работы не просто воспроизводит текст, но и проявляет себя как писатель, дополняя и обыгрывая оригинал, создавая своё уникальное произведение. Переводы, являясь неповторимыми творениями русских авторов, обладают разной степенью художественной значимости. Сравнивая переводы «Илиады», русский литературовед М. Л. Гаспаров утверждал, что «для человека, обладающего вкусом, не может быть сомнения, что перевод Гнедича неизмеримо больше дает понять и почувствовать Гомера, чем более поздние переводы Минского и Вересаева». Он точно обозначил разницу переводов Гнедича и Вересаева, заметив, что Вересаев писал «для неискушенного читателя современной эпохи, а Гнедич — для искушенного читателя пушкинской эпохи». Логично предположить, что эта разница была обусловлена временем написания переводов и индивидуальными особенностями стиля переводчиков. Гнедич и Жуковский создавали свои переводы в первой половине XIХ века, прибегая к использованию архаичной лексики, в то время как Вересаев, писатель XX века, стремился преодолеть эту архаичность. Тем не менее, делая более поздний перевод «Илиады» и «Одиссеи», Вересаев не старался каждое слово сделать непохожим на перевод Гнедича и Жуковского, многие строки он сохранил, придерживаясь своего убеждения, что «все хорошее, все удавшееся новый переводчик должен полною горстью брать из прежних переводов».

Выбранные нами для сопоставительного анализа отрывки из «Илиады» (в переводах Гнедича и Вересаева) и «Одиссеи» (в переводах Жуковского и Вересаева), эпизоды гибели Патрокла, прощания Гектора с Андромахой и отплытия судна Телемаха, наилучшим образом отражают личностные качества гомеровских героев. Такое внимание к внутреннему содержанию человеческой личности является отличительной чертой творчества Гомера.

На основе анализа этих эпизодов можно говорить о схожести переводов, что свидетельствует об их несомненной близости к первоисточнику и помогает нам заглянуть сквозь века и почувствовать поэтический дух самого Гомера. Но нельзя не заметить, что каждый поэт привносит в произведение что-то свое.

Основные различия в переводах можно обнаружить, анализируя лексический уровень текста. В переводе Вересаева мы не встретим таких слов и выражений, как «одеянный», «в сонмах», «шествовал», «очи», «брег», «даровала». Писатель заменяет их на более нейтральные и разговорные: «укрытый», «в давке», «шагал», «глаза», «берег», «послала». Гнедич использует в своем переводе высокую лексику («кои полягут во прах», «вкруг» у Гнедича и «на землю пыльную свергнут», «вокруг» у Вересаева). Различия в переводах можно проследить и на уровне синтаксиса. Например, Вересаев не использует такие устаревшие синтаксические конструкции, как «приближалась бо к Гектору гибель». Там, где Гнедич с трагическим пафосом обращается к герою «Тут, о Патрокл, бытия твоего наступила кончина», Вересаев опускает междометие, делая слог более простым, но создает эмоциональный накал с помощью восклицания «Тут, Патрокл, для тебя наступило скончание жизни!»

Перевод Жуковского «Одиссеи» представляется в какой-то степени более поэтичным, нежели перевод Вересаева, прозаика по роду литературной деятельности. В основном, это отражается на использовании художественных средств: Жуковский дважды применительно к Афине употребляет эпитет «светолоокая», в то время как Вересаев в первом случае не прибегает к помощи данного средства вообще, а во втором называет Палладу «совоокой».

По нашему мнению, переводы Гнедича, Жуковского и Вересаева по-своему уникальны и интересны для читателя, потому что каждый из них позволяет нам хоть на немного приподнять тяжёлый занавес, отделяющий древность от современности.

Сладчайшие меда Николая Гнедича. Кто перевел на русский язык «Илиаду» Гомера?

Когда-то давно и, кажется, уже совсем в другой жизни, учительница природоведения в школе, объясняя нам различие между живой и неживой природой, поведала, что к живой относятся растительные и животные организмы, а к неживой — реки, моря, овраги и камни.

В 3-м классе принимаешь на веру все, что говорит учитель. Немедленно пожалев бедных представителей неживой природы, я тут же представила себе огромное разнообразие камней. Громадных и крохотных, потрескавшихся от старости и гладких, как кожа младенца, излучающих и поглощающих свет, всевозможных форм и расцветок — от пенно-белой и нежно-розовой, как морская раковина, до темно-серой с ржавыми разводами — цвета печали, цвета вечности.

Знала ли я, что почти через сорок лет снова испытаю это чувство соприкосновения с вечностью, бродя мимо серых плит Александро-Невской Лавры. Но обо всем по порядку.

Редкий питерский дождь тихо сыпал на покрытый наледью асфальт. Мы стояли перед некрополем Александро-Невской Лавры и ждали экскурсовода. Им оказалась миниатюрная миловидная девушка, и экскурсия началась.

— О том, что он считался лучшим переводчиком «Илиады» Гомера на русский язык, — тихо сказала я.

Родился будущий писатель в Полтаве 13 февраля (2 февраля по старому стилю) 1784 года. Родители его были людьми родовитыми, но очень бедными. Маленький Николай очень рано потерял мать, а потом и сам оказался один на один со смертью. Оспа, прививки от которой еще не были распространены в то время (первую в России противооспенную прививку сделала себе Екатерина II в 1768 году), свирепствовала безжалостно. Большинство тех, кто выживал после этой болезни, оказывались изуродованными.

Фото: ru.wikipedia.org

Возможно, поэтому в старину пользовалась популярностью полная форма известной поговорки: «Пройти огонь и воду, медные трубы, чертовы зубы, Крым и рым». Под «чертовыми зубами» подразумевалась болезнь, и большей частью оспа. Именно она оставляла на теле и лице выжившего человека следы-шрамы.

Недуг не только изуродовал лицо будущего поэта и переводчика, но и лишил его правого глаза. Но видно, и впрямь в природе всегда работает закон баланса — обделив в чем-то одном, она воздает сторицей в другом. Гнедича формировали и воспитывали книги и люди, читавшие и почитавшие «чтение доброе». Отец Гнедича завещал полтавской гимназии 1250 томов библиографических изданий, а ректором «словенской семинарии», где учился будущий переводчик «Илиады», был специалист по древним и европейским языкам.

В 1793 году мальчик отправляется на учебу в Полтавскую духовную семинарию, а через пять лет было решено перевести эту школу вместе с учениками в Новомиргород из Полтавы. Узнав об этом, отец Николая забрал сына из учебного заведения и послал в Харьковский коллегиум. Эта была самая лучшая украинская школа в то время.

Коллегиум будущий поэт окончил в 1800 году, после чего уехал в Москву и поступил в Гимназию Московского университета в качестве пансионера. Но уже через несколько месяцев юношу за прекрасные успехи в учебе перевели студентом на философский факультет, который он блестяще окончил в 1802 году.

1802-й был знаковым для Гнедича — он впервые увидел плоды свои переводческой деятельности в печати. Это была трагедия «Абюфар» Ж. Дюсиса. В это же время публикуется и собственное произведение 18-летнего писателя — повесть «Мориц, или Жертва мщения». А через год в свет выходят два перевода из Шиллера (любовь к этому поэту Гнедич пронес через всю жизнь) — роман трагедия «Заговор Фиеско» и «Дон Коррадо де Герера».

Фото: ru.wikipedia.org

О молодом переводчике и поэте заговорили как о многообещающем авторе. Но слава, как и любовь, не всегда дружит с деньгами. Их катастрофически не хватало, и планы на дальнейшую учебу были оставлены. В том же 1802 году поэт переезжает в Санкт-Петербург, где определяется на службу в департамент народного просвещения. Там он прослужит до 1817 года.

Улучшилось материальное состояние, появилось больше свободного времени. Гнедич познакомился с Пушкиным, Крыловым, Жуковским, Державиным и некоторыми будущими декабристами. Именно Гнедич оказал влияние на декабристов, искавших в современности образ поэта-героя. Таким он и предстает в речи Гнедича «О назначении поэта»:

«Чтобы владеть с честию словом, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом. Поэт не должен отделять любви к славе своей от любви к благу общему».

Само дело литератора Гнедич определял как подвиг и относился к нему с благоговением:

«Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства». А «…изучение древних, питая и укрепляя разум, облагораживает и душу. Она растет и возвышается с великими мужами».

В 1807 году Николай Иванович приступил к главному делу своей жизни — переводу «Илиады» Гомера.

Фото: ru.wikipedia.org

«Сладчайшие меда» поэмы возникли не сразу. Вначале Гнедич стал переводить «Илиаду» александрийским стихом — шестистопным ямбом. Фактически он продолжил дело первого стихотворного переводчика «Илиады» Ермила Кострова. Тот перевел первые шесть песен гомеровской поэмы александрийским стихом. В 1809 году Гнедич издает седьмую часть поэмы в том же размере.

Обращение Гнедича к гекзаметру можно считать своеобразной революцией в переводе. По собственному выражению Николая Ивановича, он

«имел смелость отвязать от позорного столба стих Гомера и Вергилия, привязанный к нему Тредиаковским».

Поэт мужественно уничтожил шестилетний труд, и только в 1829 вышло полное издание «Илиады», переведенное размером подлинника. Публикация вызвала восхищение современников. Пушкин написал о поэме восторженные строки:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;

Старца великого тень чую смущенной душой.

Правда, он же затем прошелся по переводу ехидной эпиграммой:

Крив был Гнедич-поэт, преложитель слепого Гомера,

Боком одним с образцом схож и его перевод.

И тем не менее Пушкин оставался одним из самых горячих почитателей перевода Гнедича.

Современному человеку трудно представить, с какими сложностями имел дело новый переводчик «Илиады». Вот только один из примеров, доказывающий, в каком мучительном поиске пребывал переводчик. Ахилл у Гнедича говорит об Агамемноне «псообразный». считал, что это слово надо перевести как «песоокий», а еще был вариант «песьевзорый».

Перевод был окончен в 1826 году. Василий Андреевич Жуковский, которого все характеризовали как добрейшей души человека, написал Гнедичу искренние заботливые строки:

«Поздравляю с завершением великого подвига жизни. Вот мой совет: не спеши являться с трудом своим в свет».

Гнедич так и поступил — опубликовал поэму лишь спустя три года, а до той поры тщательно перечитывал и поправлял. И успех превзошел ожидания многих, а лучше всех, пожалуй, высказался критик Белинский:

«постигнуть дух, божественную простоту и пластическую красоту древних греков было суждено на Руси пока только одному Гнедичу».

Помимо переводческой деятельности, Николай Иванович был известен и оригинальными произведениями. Лучшим из них считается стихотворение «Рыбаки». Именно в нем дается изумительное и очень лиричное описание белых ночей. Это описание цитировал Пушкин в примечании «Евгению Онегину»:

Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;

Вот ночь, а светла синевою одетая дальность:

Без звезд и без месяца небо ночное сияет,

И пурпур заката сливается с златом востока;

Как будто денница за вечером следом выводит

Румяное утро.

«Сердце человеческое не умирает и не изменяется, ибо сердце принадлежит ни нации, ни стране, но всем общее; оно и прежде билось теми же чувствами, кипело теми же страстями», — писал Гнедич в предисловии к своему переводу «Илиады».

Трудно найти строки лучше, тоньше и проникновеннее характеризующие самого Николая Ивановича, чем эти. Сердце человеческое не умирает и не изменяется. Но смертна его оболочка…

Болезни, начавшиеся еще в детстве, не оставляли его. Писатель несколько раз ездил лечиться на минеральные воды Кавказа. Это помогало лишь на время. В 1830 году недуги обострились с новой силой, прибавилась еще и боль в горле. Лечение в Москве искусственными минеральными водами не принесло облегчения.

Фото: Источник

15 февраля 1833 года через два дня после своего рождения, Гнедич умер от осложнений гриппа в возрасте 49 лет. Семьи у него не было — единственной страстью его были литература, театр и книги.

«Нет, весь я не умру,

Душа в заветной лире

Мой прах переживет

И тленья избежит» — восклицал великий современник Гнедича.

Глядя на скромный серый камень в некрополе искусств, щедро омытый слезами дождя, хотелось в это верить. У меня не было в руках цветов, а очень хотелось положить их к подножию памятника человеку, «обогатившему русскую словесность переводом Омира».

Возможно, его дух примет это маленькое эссе как благодарную дань памяти. Ведь все мы живы, пока о нас помнят. Или хотя бы вспоминают…

Как читать «Илиаду»

В «Илиаде», напомню, описывается всего один эпизод десятилетней троянской войны, этот эпизод занимает чуть больше пятидесяти дней, но именно в нём проявилась вся драматическая напряжённая сущность всей десятилетней войны. Теперь важно отметить, что прочитать Гомера в переводе Гнедича – задача не из лёгких. Дело в том, что Гнедич перевёл «Илиаду» не на русский язык, а на язык, который некоторые называют церковно-славянским, а некоторые – старославянским. Это мёртвый язык. Что это значит? А значит это лишь то, что на этом языке никто никогда не говорил. Он был создан искусственно двумя святыми: Кириллом и Мефодием для того, чтобы перевести для всех славян текст Библии с древнегреческого языка. Старославянский язык по своей грамматике и лексике очень близок древнегреческому языку. Гнедич избрал этот язык для того, чтобы как можно точнее передать особенности оригинала. Как вы понимаете, для современного читателя это обстоятельство представляет немалые трудности. И сейчас вы можете пойти и купить «Илиаду» почти в любом книжном магазине в карманном издании, но не рассчитывайте на то, что вы сможете пробежать её глазами за несколько поездок в метро. Само чтение этого текста – большой труд. Поэтому я должен дать вам несколько советов. Почему, все-таки, эти тексты Гомера надо прочитать? Дело в том, что это основополагающие тексты всей западноевропейской культуры. Без них ваше филологическое, культурологическое образование будет неполным. Для начала надо прочитать хоты бы сюжет. Для этого возьмите книгу Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Найдите по оглавлению раздел «Троянский цикл». И начните читать с главы, в которой будет описываться ссора Ахилла с Агамемноном. Это и есть самое начало «Илиады». Читайте всё подряд до главы «Похороны Патрокла». Таким образом, вы и познакомитесь с подробным изложением сюжета этой поэмы. Издание берите годов пятидесятых, потому что современные варианты книги Н.А. Куна очень упрощены. Затем вы берете самого Гнедича. И делаете так: прочитываете первую песнь. Вам ничего непонятно. Вы даже запутаетесь в сюжете: настолько сложен окажется для вас язык перевода. Следовательно, надо вновь обратиться к Куну и прочитать его версию. И так вы делаете с каждой песней. Поверьте мне, через какое-то время Кун уже вам не понадобится, и вы привыкните к манере изложения Гнедича. Но когда вы прочитаете «Илиаду», потратив на этот сложный процесс немало времени и умственных усилий, у вас может возникнуть вопрос: «А зачем я это сделал?» Думаю, что восторга не будет. Совет: пусть этот текст отлежится у вас внутри. Уверяю вас, он сам начнёт свое незаметное действие у вас в душе. Не торопитесь с выводами. Главное, что вы смогли себя преодолеть. Вы ощутили ритм гекзаметра, вы услышали и привыкли к звучанию и написанию мёртвого языка. А такой опыт не приобретается в быту, его не вытащишь из нашей современной энтропии. Такое чтение обогатит ваше мировоззрение, придаст вашему существованию больший смысл, чем тот, которым вы обладали до чтения Гомера. А потом понаблюдайте за собой. Это такой психотерапевтический совет. Пройдёт полгода, может быть год, когда остынет напряжение, когда уйдет неприятие, и Гомер станет вашим собеседником. Текст всплывёт в вашем сознании только вам запомнившимися деталями со сценами. А они возникнут, потому что в этом тексте заключена такая мощная образность, которую вы сразу могли и не заметить. Если такое с вами произойдёт, то вы сами возьмёте в руки эту скучную книгу и без подсказок Куна и моих рассказов перечитаете «Илиаду» во второй раз. Вот тогда повторится фраза Пушкина: «С Гомером долго ты беседовал один» или вновь вспомнится Мандельштам:

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся».

И начнётся тогда у вас диалог с давным-давно умершим поэтом, который то ли был, то ли не был, но да это и неважно. Такой диалог станет залогом вашего собственного бессмертия.

Лучший перевод илиады гомера

Желающие изучать Гомера должны начать, конечно, с изучения самого текста. Не владеющие греческим языком должны начать изучение русских переводов, которые, между прочим, обладают высокими качествами, так что ими по праву может гордиться русская литература.

«Илиаду» полностью впервые перевел известный русский писатель и представитель пушкинской школы Н. И. Гнедич в 1829 г. Последние издания этого перевода появились уже в советское время. Это: Гомер, Илиада, перевод Н. И. Гнедича. Редакция и комментарий И. М. Троцкого при участии И. И. Толстого. Статьи песнь Ф. Преображенского, И. М. Троцкого и И. И. Толстого, Academia. M.-Л., 1935. В том же 1935 г. это издание появилось в этом же издательстве в большом формате и улучшенном виде. Недавно перевод Гнедича появился целиком в собрании собственных стихотворений этого переводчика в большой серии «библиотека поэта»: Н. И. Гнедич, Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания И. Н. Медведевой, Л., 1956. Перевод Гнедича вызвал большую литературу, так как в свое время он явился замечательным образцом переводческого искусства и не утерял своего значения до настоящего времени. Гнедичу удалось при достаточной близости к подлиннику воспроизвести бодрую гомеровскую жизнерадостность и героизм, которые совместились здесь с высокой и пышной, хотя в то же самое время и легкой торжественностью. Современного читателя Гнедича оттолкнет, может быть, только обилие славянизмов, которые, однако, при более глубоком историческом подходе обнаруживают высокий художественный стиль, нисколько не мешающий легкости и подвижности речевой техники перевода. О том, что перевод Гнедича основан на винкельмановской оценке античности и на поэтике пушкинской школы, читатель может убедиться, познакомившись со специальной работой А. Кукулевича «Илиада» в переводе Н. И. Гнедича в «Ученых записках Ленинградского государственного университета», № 33, серия филологической науки, выпуск 2, Л., 1939. Филологическую и стилистическую характеристику перевода Гнедича в сравнении с греческим подлинником дает И. И. Толстой в статье «Гнедич как переводчик «Илиады», напечатанной в указанном выше издании перевода Гнедича в 1935 г., страница 101–106 (в примечаниях к переводу Гнедича в этом издании указываются расхождения Гнедича с подлинником).

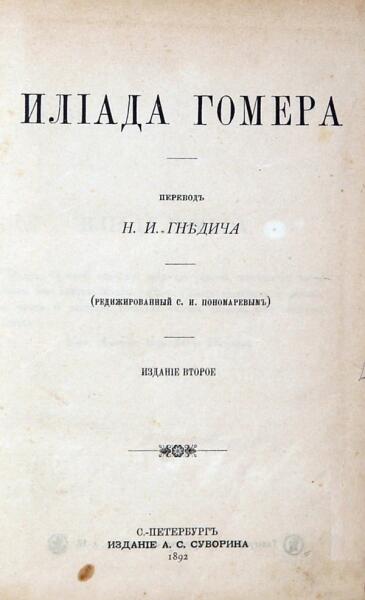

К сожалению, новейшее переиздание Гнедича не содержит тех аннотаций Гнедича к каждой песни «Илиады», без которых изучение поэмы весьма затрудняется. Аннотации эти составлены Гнедичем весьма внимательно, даже с пометкой номеров стихов для каждой отдельной темы. Поэтому приходится рекомендовать и иметь в виду также и старое издание Гнедича. Таково — «Илиада» Гомера, перевод Н. И. Гнедича, редактированный С. И. Пономаревым, издание 2, Спб., 1892. В этом издании содержатся также полезные статейки Пономарева и самого Гнедича. Тот же перевод — М., Спб., 1904, Спб., 1912.

Поскольку перевод Гнедича к концу XIX в. уже оказался устаревшим, то появилась потребность дать перевод «Илиады» в упрощенном виде, без всяких славянизмов и на основе только современного русского литературного языка. Такой перевод и предпринял Н. И. Минский в 1896 г. Последнее переиздание этого перевода: Гомер, Илиада, перевод Н. И. Минского. Редакция и вступительная статья песнь Ф. Преображенского, М., 1935. Перевод Минского отличается прозаическим характером и часто производит впечатление подстрочника. Тем не менее для тех, кто не понимает или не любит славянизмов Гнедича, перевод этот имеет большое значение и сыграл в свое время немалую роль. Научный анализ этого перевода можно найти в рецензии С. И. Соболевского в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1911, № 4 (отд. 2), страница 346–360.

Наконец, в последнее время появился еще третий полный русский перевод «Илиады»: Гомер, Илиада, перевод В. Вересаева, М.-Л., 1949. Перевод Вересаева пошел еще дальше Минского. Воспользовавшись многими удачными выражениями Гнедича и Минского, Вересаев тем не менее понимает Гомера чересчур фольклорно и старается пользоваться разного рода народными и псевдонародными выражениями, отчасти даже не совсем пристойного характера. Правда, слишком возвышенный и слишком торжественный стиль «Илиады» является в настоящее время большим преувеличением. Но многочисленные натуралистические и даже бранные выражения, которыми изобилует перевод Вересаева, встретили критику со стороны С. И. Радцига в его рецензии в «Советской книге», 1950, № 7. сравните также рецензию М. Е. Грабарь-Пассек и Ф. А. Петровского в «Вестнике древней истории», 1950, № 2, страница 151–158.

Что касается «Одиссеи», то ее классический перевод принадлежит В. А. Жуковскому и сделан в 1849 г. Последние его переиздания относятся уже к советскому времени: Гомер, Одиссея, перевод В. А. Жуковского. Статья, редакция и комментарий И. М. Троцкого при участии И. И. Толстого. Асаdemia, M.-Л., 1935. То же самое издание было повторено в большом формате. Имеется также другое издание: Гомер, Одиссея. Перевод В. А. Жуковского, редакций и вступительная статья П. Ф. Преображенского, ГИХЛ, М., 1935. В самое последнее время появилось в роскошном виде издание — Гомер, Одиссея, перевод В. А. Жуковского, М., 1958 (подготовка текста В. П. Петушкова, послесловие и примечания С. В. Поляковой). Издание это сделано по последнему прижизненному изданию В. А. Жуковского и сверено с рукописью и корректурой переводчика. Кроме того, в тексте В. А. Жуковского произведена транслитерация согласно современному произношению греческих имен, поскольку в переводе самого Жуковского многие имена писались еще архаическим способом. Это издание необходимо считать лучшим из всех изданий «Одиссеи» после смерти В. А. Жуковского. Весьма важно также и то, что в этом издании печатаются перед каждой песнью поэмы составленные В. А. Жуковским подробные аннотации, весьма облегчающие изучение поэмы. Из новых изданий этого перевода аннотации сохранены только в издании — «Одиссея» Гомера в переводе В. А. Жуковского, издание «Просвещение», СПб. (год не указан).

Перевод этот до самого последнего времени был единственным, так как его высокое художественное достоинство никогда не подвергалось сомнению. Все знали, что перевод этот отражает на себе стиль сентиментального романтизма. Но все прощали Жуковскому эту особенность его перевода, поскольку всех пленила его яркая красочность и выразительность, его легкий и понятный русский язык, его постоянная поэтичность и доступность. Тем не менее Жуковский допускал слишком большую неточность в своем переводе, внося не принадлежащие Гомеру эпитеты, разные выражения и даже целые строки и сокращая другие. Научное представление об особенностях перевода Жуковского можно получить по статье С. Шестакова «В. А. Жуковский как переводчик Гомера», напечатанной в «Чтениях в обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина», XXII. Казань, 1902. сравните также статью И. И. Толстого «»Одиссея» в переводе Жуковского», напечатанную в указанном выше издании, 1935.

Но в переводе Жуковского было еще и то, что стали понимать отчетливо только в советское время, а именно идеология и картины старого московского боярства и слабое понимание подлинного гомеровского и чисто языческого героизма. Учитывая все эти особенности перевода Жуковского, П. А. Шуйский впервые почти через 100 лет решился состязаться с Жуковским, после которого никто не решался перевести «Одиссею» заново: Гомер, Одиссея, перевод (размером подлинника) П. А. Шуйского под редакцией А. И. Виноградова. Свердловск. 1948. Действительно, Шуйский избежал упомянутых особенностей перевода Жуковского; однако, стремясь к буквальной передаче подлинника, Шуйский постоянно впадает в излишний прозаизм, причем с поэтической точки зрения сильно страдает также и техника его стиха. Перевод Шуйского нашел для себя отрицательную оценку в рецензии Ф. А. Петровского и М. Е. Грабарь-Пассек в «Вестнике древней истории», 1950, № 3, страница 151–158. Несколько менее сурово судит о переводе Шуйского А. А. Тахо-Годи в статье «О новом переводе «Одиссеи» в «Учен. записках Московского областного педагогического института», т. XXVI, страница 211–225. М., 1953. Этот автор указывает на заслуги Шуйского по сравнению с Жуковским. Однако он отмечает также прозаизм, неудачное стихосложение, а главное, ориентировку переводчика на устаревший текст, который теперь до неузнаваемости исправляется новейшими редакторами в связи с прогрессом филологической науки.

Наконец, имеется и еще один перевод «Одиссеи», принадлежащий упомянутому выше В. Вересаеву и обладающий теми же особенностями, что и его перевод «Илиады»: Гомер, Одиссея, перевод В. Вересаева. Редакция И. И. Толстого, М., 1953.

Имеет значение также издание: Гомер. Поэмы, сокращенное издание. Подготовка текста поэм, пересказ мифов троянского цикла, примечания и словарь А. А. Тахо-Годи, вступительная статья и научная редакция А. И. Белецкого, Детгиз, М.-Л., 1953. Издание это, созданное для юношества, имеет преимущество, которое как раз важно для начинающих. Кроме прекрасной статьи А. И. Белецкого, здесь дается пересказ всех главнейших мифов о Троянской войне, без которого невозможно разобраться в сюжете поэм. И, кроме того, текст «Илиады» и «Одиссеи» расположен здесь не в порядке самих поэм (порядок этот, как сказано выше, довольно запутанный), но в порядке протекания самих событий, нашедших для себя изображение в этих поэмах. Поэтому начинающие изучать Гомера получают здесь как бы единое и цельное, вполне последовательное развертывание сюжета.

Таким образом, русские переводы Гомера имеются в достаточном количестве, и каждый из этих переводов по-своему обладает всеми чертами большой переводческой культуры. Тот, кто не владеет греческим языком, должен воспользоваться указанными выше рецензиями на эти переводы. Эти рецензии, несомненно, помогут ему как ориентироваться в стиле этих переводов, так и в степени близости их к греческому подлиннику.