Референдум как волеизъявление народа

Референдум как основной институт народного правотворчества и волеизъявления.

Референдум – это форма волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятий решений, осуществляемого посредством голосования граждан страны, обладающих правом на участие в референдуме.

В соответствии со ст. 5 ФКЗ «О референдуме РФ» 1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения референдума, а также в иных законных действиях по подготовке и проведению референдума в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом.

2. Не имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

3. Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся за пределами ее территории, обладает в полном объеме правом на участие в референдуме. Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину Российской Федерации в реализации его права на участие в референдуме.

Инициатива проведения референдума может исходить только от граждан кроме конституционного референдума.

Классификация референдумов осуществляется по разным основаниям.

В зависимости от предмета референдума выделяют конституционный, законодательный, международно-правовой и административный референдумы.

По характеру юридической силы решения, принятого на референдуме, различают консультативный и императивный (обязательный) референдумы. Первый проводится для выяснения мнения населения по каким-либо вопросам, окончательное решение принимает орган, инициирующий проведение референдума. Решения второго обязательны для исполнения всеми органами и лицами. Такие решения не нуждаются в дополнительном утверждении. В российском законодательстве предусмотрен лишь императивный референдум.

В зависимости от условий, необходимых для проведения референдума, они делятся на обязательные и факультативные. Обязательные проводятся в связи с необходимостью, установленной законом, и являются одним из способов принятия какого-либо государственного решения. Факультативный референдум проводится при наличии инициативы определенных законом субъектов.

По территориальной сфере референдумы делятся на общегосударственные, региональные и местные.

На всероссийский референдум не могут выноситься вопросы (ст. 6 ФКЗ):

1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации;

2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента РФ, Государственной Думы, а также о проведении их досрочных выборов либо о перенесении сроков проведения таких выборов;

3) об избрании, назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

4) о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;

5) об избрании, досрочном прекращении, приостановлении или продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также о создании таких органов либо назначении на должность таких лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

6) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения;

7) отнесенные Конституцией России, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить Конституции Российской Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.

При назначении референдума Президент определяет день голосования, которым может быть только воскресенье, в период от 60 до 100 дней со дня официального опубликования решения о назначении референдума.

Таким образом, Президент РФ обладает исключительным правом на назначение референдума РФ, однако он не может назначить референдум по собственному усмотрению. Президент также не вправе отказать в назначении референдума, если соблюдена предусмотренная законом процедура инициирования референдума и выносимый на референдум вопрос (законопроект) отвечает законодательным требованиям.

Новое в блогах

Приложения пользователя

«А как же иначе? Конечно, референдум – это волеизъявление!» – воскликнет любой считающий себя гражданином подданный государства РФ.

Он считает себя гражданином только потому, что так назвали его анонимные составители Конституции, плюс, кроме того, – это же написано в его паспорте, и плюс (ну да! а как же без этого-то!) – государство, наконец-то, разрешило ему раз в 4 года. голосовать за предлагаемых кандидатов в президенты и депутаты.

Тот факт, что реальные отношения человека вне госструктур с государством (людьми в государственных структурах) совершенно не совпадают с теми отношениями, которые логичны и справедливы для отношений гражданина с государством – это проходит мимо сознания обладателя паспорта.

Желание перестройки этих отношений в пользу людей вне госструктур трудно назвать несправедливым, и оно присутствует у большинства населения России. Однако, это желание не трансформируется в волю, так как населению не понятны пути результативного изъявления этой воли.

Референдум же – инструмент ВОЛЕизъявления.

Поэтому может быть весьма полезным простой аналитический разбор того, что анонимные «радетели за народ» понаписали в Конституции и в Федеральном Законе о референдуме в РФ.

1. В Конституции (1993 г.) такое понятие, как волеизъявление народа. вообще не упоминается. Проверьте.

Это и логично, так как зачем же власть имущим в государстве воля какого-то там. народа? Воля народа – увы, реально. помеха воле любых государственных деятелей.

2. Впервые о волеизъявлении упоминается в Федеральном Конституционном Законе «О референдуме» (1995, 2004):

Статья 2. Принципы проведения референдума.

1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании.

При этом гражданин = со-хозяин государства (!?),

по мнению сочинителей Закона, должен изъявлять свою волю. тайно.

Для чего нужна. тайна? Человеку, который имеет свою волю в отношении государства – нечего скрывать.

Тайна нужна только тем, кому нужна возможность смухлевать при подсчете результатов волеизъявления. Люди вне госструктур, уважающие других людей, в этом явно не заинтересованы. И если бы они писали проект Конституции, то вряд ли бы озаботились. тайной своего волеизъявления.

Порядочным людям нечего скрывать.

Кстати, там, где непорядочность, там и. обыкновенная глупость.

Ибо «глупым быть непорядочно, непорядочным – глупо» (с).

Зацените п. 3 Статьи 2 «Закона о референдуме»:

3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов.

Что такое. «равным числом голосов»? Сочинители (и депутаты, с умными лицами принявшие Закон), что – не догадываются, сколько голосов у 1 (одного) гражданина? Если догадываются, то кто им помешал написать: «. обладает одним голосом»?

Или в России есть 2-х, 3-х и многоголосые «граждане»?

Однако, это всего лишь смешно, как любая глупость.

Но оборотная сторона глупости – непорядочность.

А вот и она:

4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) на референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно.

Внимательно перечитайте и вдумайтесь в смысл фразы: «голосует ЗА. вопрос (вопросы) или ПРОТИВ него (них)».

Вам законодательно предписано быть придурком.

Ибо что значит. «голосовать за/против. ВОПРОСА»? Вопрос – это устное или письменное обращение с целью получить информацию.

В этом случае, голосуя «ЗА вопрос», Вы всего лишь даете совершенно бессмысленную, не имеющую никакого прикладного значения, положительную ОЦЕНКУ вопроса. Вы даже не ОТВЕЧАЕТЕ на этот вопрос. Вы его просто ОЦЕНИВАЕТЕ. Голосуете «ПРОТИВ вопроса» – значит, даете отрицательную оценку поставленного перед вами вопроса. И всё. И. не более того.

Люди, у которых все в порядке с головой, обычно голосуют ЗА/ПРОТИВ того или иного РЕШЕНИЯ вопроса, а уж никак не за сам вопрос.

И, главное, а где же тут воля?

В чём она проявляется?

При внимательном рассмотрении оказывается,

что никакого волеизъявления не предусмотрено и в Законе о референдуме.

Вспомним, какими словами люди вообще изъявляют свою волю. Во-первых, обязательно повелительное наклонение. Примеры:

1. «Дай! Купи! Расскажи! Уйди!» – изъявление воли ребенком.

2. «Запрещаю, Утверждаю, Обязываю, Ввожу (такое-то правило, закон для того-то, тех-то)» – изъявление воли взрослыми людьми.

Если голосовать «ЗА» то, чтобы. запретить что-то, то логичен вопрос: кто реально запретит-то? Личность голосующего при такой постановке вопроса (ЗА то, чтобы запретить) – насильно устранена авторами Закона от самого действия – запрета.

В результате получается не изъявление ВОЛИ, а, всего лишь. изъявление ЖЕЛАНИЯ запрета.

Вместо ВОЛЕизъявления мы имеем, увы. «ХОЧЕиспускание». Не более того.

А как обходятся власть имущие с желаниями (даже официально выраженными) населения – все кто хочет, могут изучить по итогам «референдума» 1991 г. об СССР.

Если бы Горбачев и Ко были способны поставить вопрос по-другому: «ЗАПРЕЩАЕТЕ ли Вы руководителям республик устанавливать официальные государственные границы между республиками СССР?» – то, думается, что люди, ответившие: «Да. Я ЗАПРЕЩАЮ!», помешали бы очень многим стать «удельными князьями».

Конечно, подобная постановка вопроса референдума (с ответами «Да. Я запрещаю» или «Да. Я ввожу. ») совершенно немыслима ни для одного политика: они считают, что только они знают, как что надо делать, и что запрещать что-либо могут только они – другим.

И это – естественное следствие их элементарной гордыни, неразумного эгоизма, непорядочности и глупости, наблюдаемой и фиксируемой населением постоянно.

Логично предположить, что люди, находящиеся или стремящиеся к власти в государстве, и в будущем никогда не поставят вопрос референдума таким образом, чтобы население могло изъявить свою волю в отношении них же самих. Максимум, на что они способны – конъюктурно использовать извращенное понимание волеизъявления в своих политических целях – прихода к государственной власти. Именно так в 1996 г., эксплуатируя идею референдума (инициацию которого разыграли, но так и не провели), попали в депутаты ушлые «вожди» СПС. Что, кстати, тут же вызвало со стороны уже сидящих в структурах государственной власти введение кучи ограничений в Закон о референдуме. Проверьте.

Резюмируем.

В Конституции прописана возможность референдума, как форма проявления власти населением. В Конституции НЕ прописано, НАД КЕМ может проявить власть население. Это «странное» упущение со стороны сочинявших Конституцию – вполне естественно, так как зачем официально обращать внимание населения на тот факт, что путем референдума (волеизъявления) население может проявить власть над ними самими, над любыми государственными чиновниками.

В Федеральном Законе «О референдуме», все-таки признается, что у людей вне госструктур тоже может быть воля. Далее – Законом намеренно предписано не изъявлять волю, а. «голосовать ЗА вопрос».

Вот в таком дарованном государством правовом поле и проживает население России.

Дарованная Конституция, дарованный Федеральный Закон «О референдуме» – вся эта халява, не воспринимаемая критично, и образует ту мышеловку, в которой шевелятся мозговые извилины порядочных людей, желающих навести в России справедливый порядок без бесплодного сутяжничества по инстанциям (метод, предлагаемый властью и паразитирующими при ней юристами) или (другая крайность) – ррреволюций.

Решение же вопроса о власти народа НАД государством имеет единственный законный алгоритм:

реальное волеизъявление посредством референдума.

Поэтому те, кому интересен именно этот, законный путь, могут:

1. Задуматься о том, кому и зачем выгоден тот или иной организуемый кем-нибудь референдум.

2. Задуматься о том, выгодно ли участие в этом референдуме лично Вам.

3. Проанализировать, не норовит ли использовать Вас кто-то в своих целях, если вопрос референдума поставлен так, что никакой своей (личной) воли, участвуя в референдуме, Вы не изъявляете.

4. Задуматься о том, не в состоянии ли Вы лично что-то (полезное для Вас) повелеть государству,

и изложить вопрос референдума так, чтобы люди (потенциальные участники Вашего потенциального референдума) при ответе на предложенный Вами вопрос смогли изъявить свою (личную) волю, полностью совпадающую с Вашей.

5. При предложении вопроса референдума ни в коем случае не вмешивайтесь в компетенцию государства: «Богу – богово, кесарю – кесарево». Не занимайте себя проблемами «кесаря», если уважаете себя, как источник власти над государством.

На практике это означает, что Ваш Закон для госслужащих обязательно должен быть выгоден лично президенту и лично премьер-министру. Тогда, как бы не относились к Вашему референдуму любые прочие, подчиненные президенту или премьер-министру госчиновники, Ваш вариант референдума (если люди захотят изъявить свою волю в предложенном Вами варианте) – обречен на успех и на нужный Вам, президенту и большинству населения результат.

Еще несколько важных моментов:

1. Не целесообразна никакая анонимность при организации правового поля от населения для людей в госструктурах. «Анонимный со-хозяин государства» – нонсенс. Порядочным людям вне госструктур, как нечего бояться, становя себя со-хозяевами государства, так нечего и скрывать.

Тайны – удел слабых и непорядочных людей.

Удел политиканствующих партийцев.

2. Поэтому человеку стоит зафиксировать факт своего личного участия в референдуме не где-то там, в списках, составляемых госчиновниками, а в персональном документе, который можно иметь при себе.

На практике это означает:

2.1. Отрывной талон от бюллетеня голосования с текстом:

«Ваша воля, изложенная словами “Я запрещаю/Я – ввожу. ” – учтена под порядковым №. »,

и, в случае положительного решения большинства населения по вопросу референдума – еще один документ:

«Ваш Закон принят мною и государством РФ к исполнению.

Вот этот-то документ (и только он), врученный государством, зафиксирует факт того, что человек реально стал гражданином = со-хозяином государства. И ему есть, что завещать/передать по наследству своим детям. Передать в собственность государство РФ.

До этого момента человек, увы, не гражданин.

Он, всего лишь. дисциплинированный (или не дисциплинированный) подданный той или иной системы государственной власти (царской, советской, нынешней) на территории страны Россия.

Причем, независимо от того, хотелось бы ему этот факт признавать или (в силу особого состояния ума) нет.

История о том, как «выслушали» волеизъявление народа

29 лет назад – 17 марта 1991 года – состоялся Всесоюзный референдум, по результатам которого три четверти голосовавших советских граждан высказались за сохранение СССР.

К началу девяностых годов двадцатого века процессы дезинтеграции на пространстве Советского Союза приобрели критический характер. В 1990 году мы стали свидетелями так называемого «парада суверенитетов», в ходе которого прибалтийские, а за ними и другие союзные республики, включая РСФСР, приняли Декларации о национальном суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими. Также ими были предприняты действия по контролю над местными экономиками, включая отказы выплачивать налоги в союзный бюджет.

В этих условиях одной из важнейших задач стала проблема реформирования СССР и заключение нового Союзного договора, в котором права республик существенно расширялись. IV Съезд народных депутатов СССР, наблюдая как быстротечно и ускоренно идет разрушение страны, как пытаются заполучить побольше власти руководители союзных республик, принимает Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, которым был максимально формализован и усложнен выход республики из состава Союза.

Однако уже к декабрю 1990 года, когда в республиках и в самом Союзе были введены посты президентов, и законодательная власть стала подминаться исполнительной, 24 декабря 1990 года Съезд принимает историческое Постановление «О проведении референдума СССР по вопросу о Союзе Советских Социалистических Республик». Согласно этому постановлению, должен был быть проведен Всесоюзный референдум по вопросу о сохранении Союза ССР. Делегаты Съезда справедливо полагали при этом, что никто кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Родины.

На всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года по вопросу «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности» из 185,6 миллиона голосующих граждан СССР приняло участие 148,5 миллиона, или 79,58%. Из них 113,5 миллионов, или 76,43 процента, высказались за сохранение СССР. В соответствии с Законом СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» от 27 декабря 1990 г., решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено только путем нового референдума СССР. Как известно, нового референдума по данному вопросу не проводилось.

Необходимо подчеркнуть, что местная власть прибалтийских республик, а также Молдавии, Армении и Грузии воспрепятствовала проведению голосования, и избирательные комиссии были созданы там только в воинских частях. Факт противодействия народному волеизъявлению уж очень красноречив – рвавшиеся к власти сепаратистские элиты не были уверены в том, что народ поддержит их курс на независимость.

В нарушение решения референдума СССР Президент СССР, Президент РСФСР, Председатель Правительства РСФСР и прочие должностные лица СССР и РСФСР, некоторых союзных республик в узкокорыстных целях узурпации власти, а зачастую и предательства, умышленно способствовали развалу СССР в обход процедур, определенных Законом СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

Сейчас развал СССР принято называть крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Не суждено было сбыться наивным мечтам тех, кто считал, что каждая республика по отдельности достигнет процветания. Рухнул общий рынок, промышленные и технологические цепочки оказались разорваны, новые страны огородились друг от друга таможенными пошлинами, напечатали собственные деньги и даже ввели визы. А вооруженные конфликты на пространстве бывшего Союза, в том числе и сегодняшняя братоубийственная война на Донбассе – есть прямые следствия развала СССР.

Мы, современные коммунисты и комсомольцы, прекрасно знаем, какие проблемы сегодня испытывают комсомольские организации наших республик. Некоторым из них приходится работать в особых условиях. Длительное время подвергался нападкам и попыткам всяческого очернения Коммунистический союз молодежи Молдовы. Под угрозой физической расправы, в условиях преследования и насилия со стороны силовых структур работают активисты Ленинского комсомола Украины.

Вместе с тем, мы убеждены, что нам ни в коем случае нельзя отчаиваться. Как я уже сказал, если мы будем идти вперед единым фронтом, если на каждом нашем шагу мы сможем рассчитывать на товарищескую поддержку и взаимопомощь, то обязательно придем к строительству обновленного Советского Союза!

Восстановление обновленного Советского Союза – не только историческая неизбежность, но и объективная закономерность. Не могу не согласиться с этим замечанием!

Что такое референдум

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Жизнь в демократическом обществе требует от каждого человека политической активности.

Она выражается в различных формах политического участия от митингов и обращений в органы власти до выборов главы государства.

Одна из них — референдум, который служит высшей формой прямого волеизъявления народного мнения по наиболее важным проблемам жизни социума.

Референдум — это.

Референдум (лат. Referendum) — это одна из форм прямого выражения мнения (всенародное голосование) граждан по ключевым вопросам государственного, регионального и местного значения.

Представляет собой основной институт прямой демократии и одновременно выступает как инструмент правотворчества граждан, так как его результаты нередко приобретают законодательную силу.

Условия организации и порядок проведения референдума прописываются в Основном законе государства и иных нормативных актах.

Есть ли отличие от плебисцита

Очень близким по значению к референдуму выступает термин плебисцит.

Во время существования древнеримской цивилизации этим словом называли решения, которые принимали собрания плебеев (простого народа).

Ряд исследователей полагает, что плебисцит характеризуется голосованием в сфере отношения к деятельности государственной власти и ее политической линии.

В российском законодательстве понятие «плебисцит» отсутствует и полностью заменено на референдум.

Виды референдумов

В соответствии с характером вопроса, способом организации и сферой применения выделяют несколько видов референдума:

Если результаты референдума имеют юридическую силу и его итоги поддерживаются большей частью политических сил, то он считается признанным. В противном случае голосование приобретает статус частично признанного или непризнанного.

В отдельных странах проводятся консультативные опросы, которые осуществляются в формах, тождественных референдуму. Они не имеют правовой силы, но точно отражают настроения общества.

Подобный опрос был проведен в Каталонии осенью 2017 года, когда свыше 90% его участников высказались за отделение региона от Испании.

Отличие референдума от выборов

Что такое референдум будет проще понять, если сравнить его с выборами. Волеизъявление народа в форме референдума не имеет заданной периодичности и проводится по мере возникновения проблемных ситуаций, требующих народного волеизъявления.

Предмет референдумов гораздо шире и может охватывать любые вопросы от получения суверенитета до смены наименования региона. Выборы же ограничены задачей формирования власти.

Период действия решений референдума не ограничен, а полученные в результате выборов властные полномочия имеют конкретный срок. Инициатором референдума может выступить практически любой гражданин, а выборы проводятся в установленном законом порядке.

Условия проведения референдума

Порядок проведения референдума в России регулирует №5-ФКЗ от 28.06.2004 года. В соответствии с этой нормой на народное голосование не может выноситься вопрос, противоречащий Конституции и направленный на умаление или ограничение прав и свобод граждан.

В п.5 ст.6 №5-ФКЗ перечислены остальные вопросы, которые не выносятся на референдум:

Российское законодательство не допускает организацию и проведение референдума в условиях введения чрезвычайного или военного положения, во время проведения избирательной кампании на всей территории РФ, а также в последний год полномочий Президента и Госдумы.

Инициировать организацию референдума могут:

О порядке организации референдума в России можно посмотреть тут:

Самые резонансные референдумы

В марте 1991 года состоялся референдум о сохранении Советского Союза (СССР). Он был проведен централизованно не во всех республиках, но жители крупнейших из них — РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана свое мнение высказали. В итоге свыше 76% граждан пожелали и дальше жить в СССР, но он все равно через несколько месяцев распался.

В марте 2014 года прошел референдум в Крыму по вопросу присоединения к РФ. По данным местного избиркома, свыше 96% жителей республики и более 95% севастопольцев одобрили присоединение к России.

Голосование противоположной направленности прошло в сентябре этого же года в Шотландии. Но к разочарованию его организаторов только 44,7% граждан поддержали идею выхода из состава Великобритании.

В августе 1934 года большинство немецких граждан после смерти президента Германии фон Гинденбурга проголосовали за объединение поста главы государства и канцлера. На эту должность был назначен Адольф Гитлер, развязавший через 5 лет Вторую мировую войну.

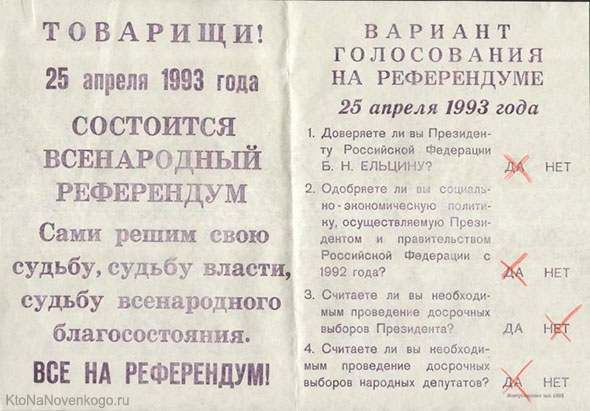

За всю историю суверенной России было проведено два общегосударственных референдума (на местном и региональном уровне значительно больше).

Заключение

Референдум в демократическом государстве — это эффективный инструмент решения проблем, который может использовать социум в случае бездействия власти или проведения ею политики, противоречащей интересам общества.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

С одной стороны, референдум — это хорошо, ведь есть возможность простому народу высказать своё мнение и что-то изменить в обществе. Но с другой стороны, если этот народ подняли, взбунтовали искусственно какие-то враждебные, посторонние силы, вот тут большой вопрос и последствия могут быть необратимыми.

На самом деле, с референдумом не все так просто, как кажется на первый взгляд! Очень часто, в странах, где отсутствует демократия, референдумы используют для манипуляции.

Ведь вопросы можно составить таким образом, что народ проголосует за то, что выгодно власти. Хороший способ снять с себя ответственность. Но если в стране демократия, то референдум, это действительно полезный инструмент.

К сожалению, демократия — это как сферический конь в вакууме (хорошо только в изолированной от внешнего мира стране). Это своеобразное размягчение внешней оболочки страны, позволяющее алчным соседям при случае запустить туда свои алчные ручёнки.

Под предлогом ее нарушения (именно предлогом, а не поводом) можно творить с нарушителями демократия любые страшные вещи (бомбить, морить голодом, травить, притеснять, дискредитировать, поливать грязью, убивать). А потом говорить, что эти миллионы невинноубиенных людей погибли за то, чтобы они жили в истинной демократии.

Поэтому не путаем цинизм и алчность, с демократией. Последнее в современном мире не реализуемо, ибо сразу погибает под натиском первых двух.