Римская конница как называлась

Римские всадники: вооружение и тактика

Римская кавалерия эпохи Республики прошла длительный путь исторического развития, приспосабливаясь к каждому из своих врагов и усваивая лучшие компоненты вооружения и используемой тактики. Во время войн с этрусками римским всадникам неоднократно приходилось спешиваться и сражаться в качестве тяжеловооружённой пехоты. У самнитов и луканов они переняли лёгкое снаряжение и научились манёвренной тактике действий лёгкой конницы. Столкнувшись с эллинистической кавалерией, римляне по её примеру облачились в доспехи и усвоили ударную тактику боя.

От лёгкой кавалерии к ударной

В VII–V веках до н.э. римские всадники представляли собой отборную часть армии — посаженных на коней гоплитов, передвигавшихся верхом, но сражавшихся преимущественно пешими. Появление у римлян кавалерии в собственном смысле слова произошло в конце V – начале IV века до н.э. Этому процессу в немалой степени способствовало учреждение в дополнение к ранее существовавшим шести всадническим центуриям (sex suffragia) двенадцати новых (equites equo publico).

Важнейшим фактором, способствовавшим дальнейшему развитию римской кавалерии, стали начавшиеся в середине – второй половине IV века до н.э. столкновения с активно использовавшими всадников народами Центральной и Южной Италии, а также последовавшая за этим война против Пирра. Вероятно, в это время римская кавалерия воевала точно так же, как и противостоявшие ей самниты и луканы. Такая тактика напоминала способ действия легковооружённой пехоты: всадники сражались преимущественно рассыпным строем, бросая в противника дротики с некоторого расстояния и скрываясь при приближении тяжеловооружённого неприятеля.

После знакомства римлян с эллинистической кавалерией Пирра и в особенности с началом Пунических войн, вооружение и тактика римских всадников подверглись серьёзным изменениям. Характер этих изменений был описан Полибием:

Время проведения реформы

Итак, Полибий сообщает, что «в старину» римские всадники сражались налегке и не носили доспехов, довольствуясь лишь передниками (περιζομα). С одной стороны, это позволяло им в ходе боя легко спешиваться и снова вскакивать на лошадь, а с другой — подвергало их жизни большой опасности. Сражались они при этом дротиками, тонкими и хрупкими, скорее предназначенными для метания, нежели для рукопашной схватки, а защищались лёгкими кожаными щитами.

Прекрасной иллюстрацией этого описания могут служить многочисленные вазовые и фресковые изображения из Южной Италии, на которых представлены вооружённые дротиками всадники, облачённые в лёгкий доспех или сражающиеся вовсе без него. Некоторые из них представлены спешивающимися в ходе боя. Нет сомнения, что такого рода изображения существовали в самом Риме, что подтверждает находка Эсквилинской гробницы III века до н.э., принадлежавшей Квинту Фабию Руллиану или кому-то из его близких родственников. Стены гробницы были украшены батальными сценами, изображавшими, по-видимому, события II и III Самнитских войн. Этому описанию также соответствуют данные римской анналистической традиции, которая неоднократно упоминает о спешивании всадников в ходе боя. Самым известным случаем такого рода является эпизод со спешиванием римской кавалерии в ходе сражения при Каннах.

Когда римляне, по словам Полибия, обнаружили, что их прежнее вооружение оказалось непригодным, они ввели у себя другое: стали облачаться в панцири (θώρακας), защищаться большим и крепким щитом той же формы, что носили эллинские всадники (ϑυρεος), а вместо дротиков стали биться копьём (δορυ) с крепким древком и бронзовым противовесом, который также можно было использовать для удара, если железный наконечник копья ломался в первой схватке. К сожалению, историк не уточняет, когда произошла эта реформа. Привязка к «нашему времени», то есть к 160-м годам до н.э., когда писался текст «Всеобщей истории», может быть рассмотрена лишь в качестве terminus ante quem. Начальный же этап этого процесса датируется современными исследователями от войны с Пирром до времени III Македонской войны со значительным преобладанием периода II Пунической войны. В последнем случае важнейшим стимулом для проведения реформ стал ряд тяжёлых поражений, которые римляне потерпели между 218 и 216 годами до н.э. от галльской и испанской конницы армии Ганнибала.

Важным источником этих рассуждений является описание кавалерийского сражения в ходе битвы при Каннах. Опиравшийся на Полибия как первоисточник Ливий оставил красочное описание сражения:

«Поднялся крик, завязалось сражение между легковооружёнными из вспомогательных войск, выбежавшими вперёд, затем испанские и галльские конники, стоявшие на левом фланге, сшиблись с конниками римского правого фланга, но сражались совсем не по правилам конного боя: бились лицом к лицу — обойти неприятеля было невозможно: с одной стороны река, с другой — выстроившиеся пехотинцы. Противники, двигаясь только вперёд, упёрлись друг в друга. Лошади сбились в тесную кучу, воины стаскивали друг друга с коней. Сражение уже стало превращаться в пешее. Бились ожесточённо, но недолго — римских конников оттеснили, и они обратились в бегство».

Новое снаряжение и тактика

Большие потери, которые римские всадники понесли во время рукопашной схватки, обнаружили недостаток ранее применявшегося ими военного снаряжения и тактики. Облачившись в панцирь и взяв на вооружение ударное копьё вместо дротиков, римские всадники стали придерживаться более агрессивной наступательной тактики на поле боя.

В 211 году до н.э., то есть в то же самое время, когда шла осада Капуи, римляне приступили к чеканке нового серебряного денария с изображением Диоскуров на аверсе монеты. Божественные братья, являвшиеся покровителями римского всадничества, изображены одетыми в эллинские доспехи с длинными копьями, взятыми наперевес. Ещё одной прекрасной иллюстрацией полибиева описания римской кавалерии являются изображения всадников на монументе Эмилия Павла, воздвигнутом в Дельфах в ознаменование победы, одержанной им в 168 году до н.э. в битве при Пидне. Изображённые на нём римские всадники облачены в кольчуги и шлемы, подобные тем, какие в это время носили легионеры. Особенностью их доспеха является отчётливо видимый разрез кольчуги на бедре, который, по-видимому, должен был облегчать посадку всадника в седло. Всадники изображены в ходе рукопашной схватки, в которой они бьются с противником с копьями и мечами в руках. Такой же вид имеет римский всадник, изображённый на более позднем алтаре Домиция Агенобарба из Лувра.

Конец римской кавалерии

Полибий сообщал, что римляне на каждый легион численностью 4 200 пехотинцев набирали 300 всадников. При этом в составе консульской армии из двух легионов и равного им по численности контингента союзников собственно римские всадники составляли не более четверти от общей численности кавалерии, а оставшиеся три четверти должны были поставлять союзники.

В составе италийских союзнических контингентов после 338 года до н.э. особая роль принадлежала кампанской кавалерии. После II Пунической войны в составе римских армий появляются также галльские, испанские, нумидийские и иные контингенты, которые в конечном итоге полностью вытеснили римское всадничество. Уже во время Галльских войн 58–50 годов до н.э. вся кавалерия Цезаря была союзнического происхождения. Во время переговоров с вождём германцев Ариовистом в 58 году до н.э. Цезарю, не решавшемуся доверить свою жизнь галлам, пришлось спешивать всадников своего эскорта, чтобы заменить их посаженными на коней легионерами Х легиона. В эпоху Империи римское всадничество являлось основным источником пополнения офицерских вакансий в армии, однако кавалерия этого времени полностью состояла из провинциального элемента.

Организационная структура союзнической кавалерии эпохи Республики копировала римскую. Из повествовательных источников следует, что она подразделялась на алы и турмы. В состав последней входило 30 всадников, разделявшихся на три декурии по десять человек в каждой. Декурию возглавлял декурион, имевший в качестве помощника субкомандира. Старший из троих декурионов, носивший звание принцепса, командовал не только своей декурией, но и всей турмой в целом.

Важным источником по структуре и численности союзнических контингентов является надпись на бронзовой таблице из Аскула. Она представляет собой декрет консула Гнея Помпея Страбона, в котором тот даровал права римского гражданства испанским всадникам Саллвитанской турмы (turma Sallvitana). Документ включает список из 30 имён всадников, являвшихся уроженцами Тарраконской Испании. Этот список удостоверяет, что численность Саллвитанской турмы была аналогична соответствующим подразделениям римской армии.

Командовали союзническими турмами офицеры, избранные из среды самих всадников — как правило, романизированные аристократы. Таким командиром был, например, дед историка Гнея Помпея Трога, галл из племени воконтиев, получивший от Гнея Помпея Магна римское гражданство во время войны против Сертория. Во главе турмы, набранной из числа галльских соотечественников, тот снова сражался под его командованием на войне против понтийского царя Митридата VI Евпатора.

Римская тяжелая конница: всадники в сверкающей броне

…а с другой стороны за всадником всадник

Рвущимся вскачь скакунам уздает

горячие губы.

Воин над головой потрясает перьями шлема,

И на плечах у него железными красками

блещет,

Переливаясь, дрожащая сталь:

из выгнутых полос

Латы, скрепляясь, облегли живые члены,

и с ними

Движутся — страшно смотреть! —

как будто стальные фигуры

Тронулись с мест, и металл задышал

человечьим дыханьем.

Тот же убор одел и коней: железный очелок

Грозен врагу, а железным бокам

не опасны удары.

Тяжелая конница: гетайры, далматы, клибанарии

В Европе история ударной кавалерии началась задолго до завоевания рыцарями господства на поле боя. Конечно, римская военная машина была знаменита, прежде всего, своей великолепно подготовленной пехотой, сочетавшей стойкость греческой фаланги с подвижностью и гибкостью средней пехоты. Однако к IV веку ситуация в корне изменилась — качество солдатского состава резко ухудшилось, подготовка и боеспособность легионов неуклонно снижались. Это было вызвано как объективными (экономическим упадком империи), так и субъективными причинами — деятельностью императоров и претендентов, заигрывавших с солдатской массой, которая была опорой их власти.

Железная дисциплина, основанная на палке центуриона и неотвратимости наказания, ушла в прошлое, а приток варваров, пополнявших, в том числе, и регулярные части, не способствовал улучшению положения. Кризис пехоты стал данностью и, несмотря на все старания тех императоров, кто заботился о будущем Рима, этот процесс только усугублялся. Пришла пора что-то менять.

Контакты с другими народами заставляли римлян перенимать лучшее в военном деле. Частью римской военной системы в разное время стали испанский гладиус, нумидийские всадники, восточный композитный лук и так далее. В I веке до н. э. среди телохранителей Цезаря были германские всадники, но о господстве кавалерии на поле боя не могло быть и речи: конница занималась разведкой и преследованием неприятеля, участие в сражении же ограничивалось противодействием всадникам противника и охвате флангов малоподвижного или колеблющегося неприятеля.

Однако противники империи исповедовали совсем другую тактику: на востоке кавалерия традиционно составляла главный род войск — достаточно вспомнить греко-персидские войны и походы Александра. Более того, создание регулярной и боеспособной ударной кавалерии стало необходимым условием побед македонского царя на поле боя. Смена династий и правящих кругов не только не уменьшила значения ударной кавалерии, но персидские панцирные всадники при Сасанидах достигли пика своего развития.

Кроме того, схожие подразделения ударной конницы встречались у кочевых народов, накатывавшихся на римские границы на Дунае — сарматов и гуннов. Основой их армии была лёгкая конница, предназначенная для лучного или ближнего боя, однако для решительного удара использовались отборные отряды кавалерии. В IV веке подобные войска появились и в римской армии. Их называли катафрактами и клибанариями.

Первый рыцарь: вооружение и снаряжение катафракта

Защитному вооружению катафрактатрий-клибанарий (оба термина первоначально обозначали разные рода тяжёлой конницы в римской армии, однако постепенно стали использоваться современниками как синонимы) был обязан своим названием — дословно катафрактарий переводится как «покрытый панцирем, бронёй». Катафракт был защищён с ног до головы — пластинчатый или чешуйчатый панцирь закрывал туловище, стальные полосы прикрывали запястья и предплечья, ноги также были защищены. На голове всадник носил закрытый композитный шлем с прорезями для глаз, иногда украшавшийся плюмажем.

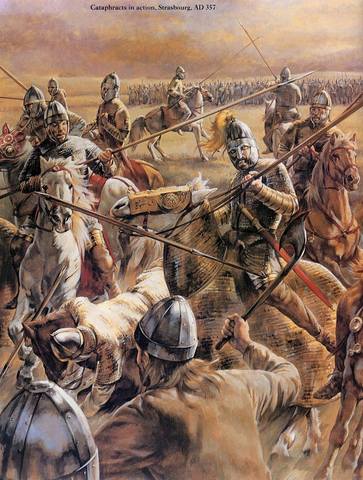

Юлиан Отступник, Аргенторат и тактика катафрактов

Так, в 357 году при Аргенторате будущий император Флавий Юлиан имел при себе 13 000 воинов, из них только 3 000 всадников, среди которых было лишь 500 клибанариев. В лобовом столкновении катафрактам могли противостоять лишь катафракты, однако при преследовании или притворном бегстве неприятеля они были бесполезны — лошади слишком быстро уставали, будучи не в силах двигаться рысью и тем более галопом дальше нескольких сот метров.

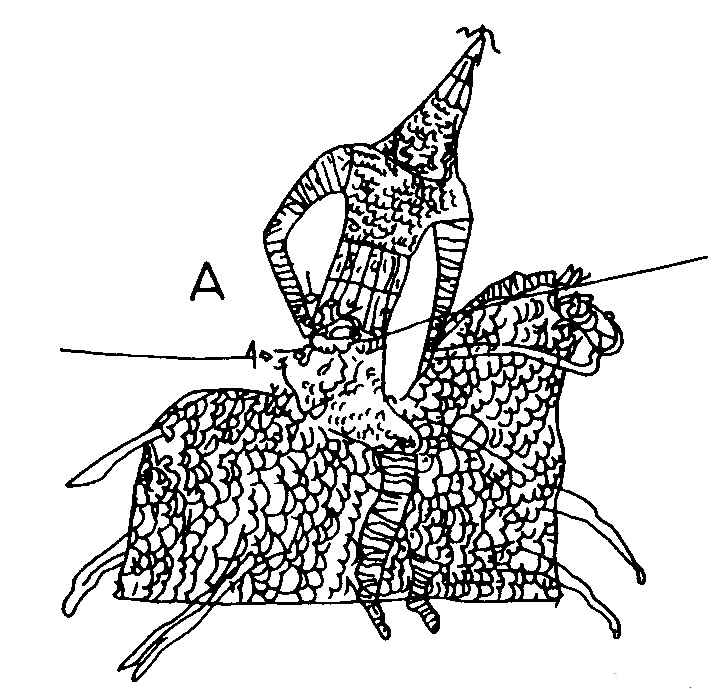

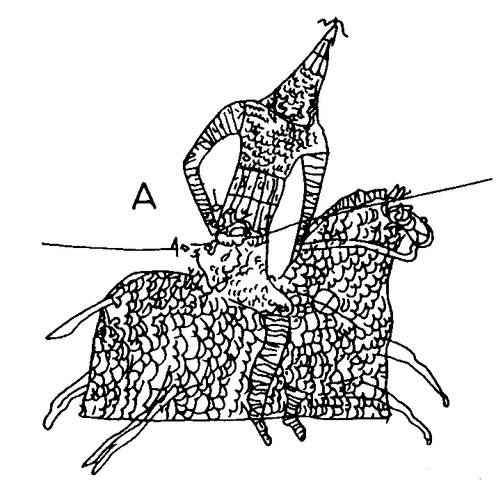

Катафракты-сарматы. Источник: Mielczarek M. The Sarmatians, 600 BC — AD 450

Не рыцари, но и не «псы войны»

Несмотря на сходства в вооружении и облике, катафракты, в отличие от рыцарей, сражавшихся один на один, действовали сосредоточенно, подразделениями, в бою должны были сохранять строй и управление, что совсем не характерно для типичной рыцарской тактики.

На западе римские катафракты погибли вместе с империей — даже в V веке упоминания панцирной конницы в армиях Стилихона или Аэция подвергаются большому сомнению, в то время как на востоке, где императоры сумели сохранить власть, тяжёлая конница не только не исчезла, но стала основой военной машины складывающейся Византии.

Нашлось место для катафрактов и в армии великого Велизария, много сделавшего для восстановления величия империи при Юстиниане. Катафракты были неотъемлемой частью боевого порядка, причём панцирная конница стала более универсальной. Наравне с копьём катафракты используют луки, а при необходимости действуют в пешем строю как пикинеры — пример несомненного прогресса вооружения и тактики тяжёлой конницы. Впрочем, даже в это время клибанарии в их традиционном понимании составляют сравнительно небольшую часть армии — уж слишком дорого и сложно было вооружать большие массы ударной тяжёлой кавалерии.

Создание подразделений катафрактов не произвело революции в военном деле Рима — к этому не было ни экономических, ни социальных, ни собственно военных предпосылок. На поле боя клибанарии оказывались чересчур специфическим родом войск, не способным решать широкий спектр задач, как это могла делать римская пехота времён расцвета. С другой стороны, катафракты продолжили свою жизнь в Византии, косвенно повлияв на появление одоспешенной конницы на Западе в VIII-IX веках, обеспечившей преимущество Западной Европы над соседями и даже могучими сарацинами.

Римская тяжелая конница: всадники в сверкающей броне

Катафракты, появившись в римской армии в 4 веке, произвели неизгладимое впечатление на современников — их вид поражал не меньше средневековых рыцарей.

Тяжелая конница: гетайры, далматы, клибанарии

В Европе история ударной кавалерии началась задолго до завоевания рыцарями господства на поле боя. Конечно, римская военная машина была знаменита, прежде всего, своей великолепно подготовленной пехотой, сочетавшей стойкость греческой фаланги с подвижностью и гибкостью средней пехоты. Однако к IV веку ситуация в корне изменилась — качество солдатского состава резко ухудшилось, подготовка и боеспособность легионов неуклонно снижались. Это было вызвано как объективными (экономическим упадком империи), так и субъективными причинами — деятельностью императоров и претендентов, заигрывавших с солдатской массой, которая была опорой их власти.

Железная дисциплина, основанная на палке центуриона и неотвратимости наказания, ушла в прошлое, а приток варваров, пополнявших, в том числе, и регулярные части, не способствовал улучшению положения. Кризис пехоты стал данностью и, несмотря на все старания тех императоров, кто заботился о будущем Рима, этот процесс только усугублялся. Пришла пора что-то менять.

Контакты с другими народами заставляли римлян перенимать лучшее в военном деле. Частью римской военной системы в разное время стали испанский гладиус, нумидийские всадники, восточный композитный лук и так далее. В I веке до н. э. среди телохранителей Цезаря были германские всадники, но о господстве кавалерии на поле боя не могло быть и речи: конница занималась разведкой и преследованием неприятеля, участие в сражении же ограничивалось противодействием всадникам противника и охвате флангов малоподвижного или колеблющегося неприятеля.

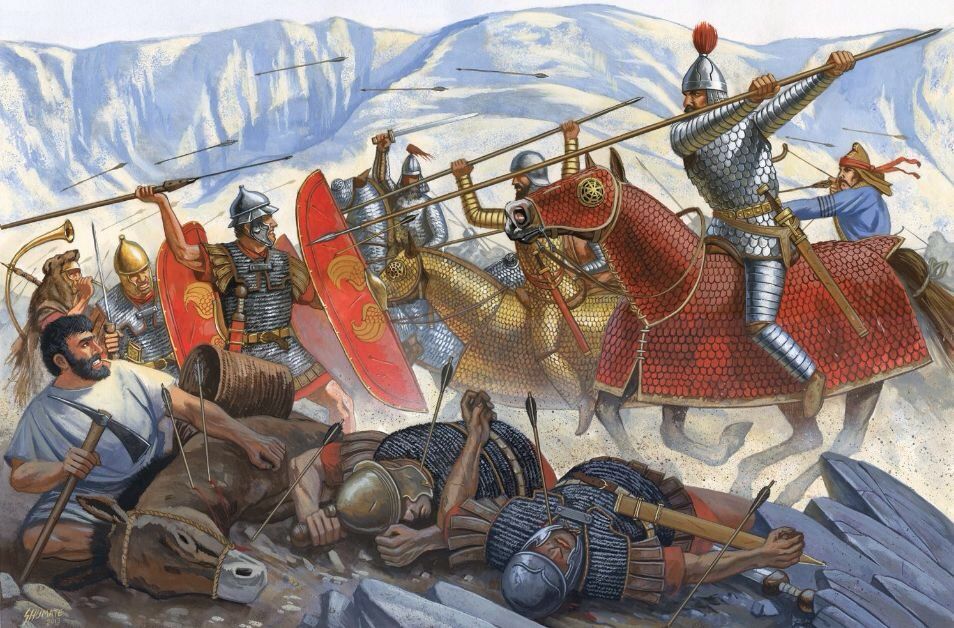

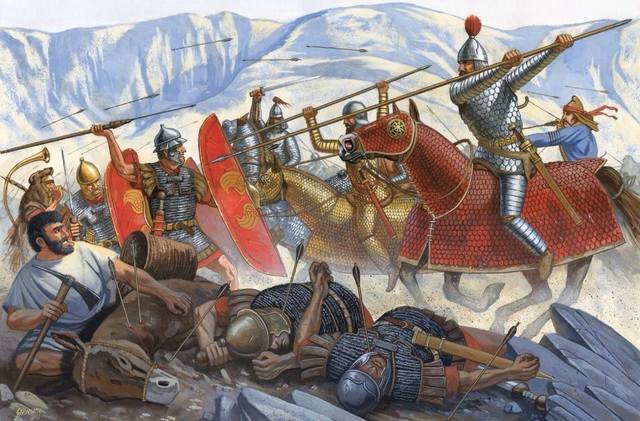

Римляне отражают атаку парфянских катафрактов, I век до н. э.

Однако противники империи исповедовали совсем другую тактику: на востоке кавалерия традиционно составляла главный род войск — достаточно вспомнить греко-персидские войны и походы Александра. Более того, создание регулярной и боеспособной ударной кавалерии стало необходимым условием побед македонского царя на поле боя. Смена династий и правящих кругов не только не уменьшила значения ударной кавалерии, но персидские панцирные всадники при Сасанидах достигли пика своего развития.

Кроме того, схожие подразделения ударной конницы встречались у кочевых народов, накатывавшихся на римские границы на Дунае — сарматов и гуннов. Основой их армии была лёгкая конница, предназначенная для лучного или ближнего боя, однако для решительного удара использовались отборные отряды кавалерии. В IV веке подобные войска появились и в римской армии. Их называли катафрактами и клибанариями.

Прорисовка изображения сасанидского катафракта, III век.

Первый рыцарь: вооружение и снаряжение катафракта

Защитному вооружению катафрактатрий-клибанарий (оба термина первоначально обозначали разные рода тяжёлой конницы в римской армии, однако постепенно стали использоваться современниками как синонимы) был обязан своим названием — дословно катафрактарий переводится как «покрытый панцирем, бронёй». Катафракт был защищён с ног до головы — пластинчатый или чешуйчатый панцирь закрывал туловище, стальные полосы прикрывали запястья и предплечья, ноги также были защищены. На голове всадник носил закрытый композитный шлем с прорезями для глаз, иногда украшавшийся плюмажем.

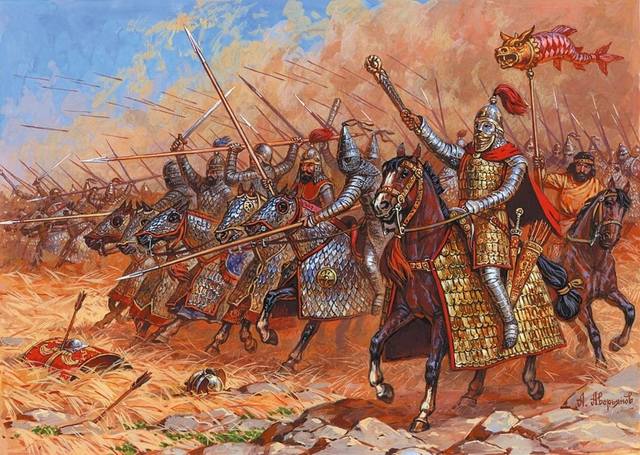

Римские катафракты при Страсбурге, 357 год.

Римские всадники: происхождение и организация

Римские всадники представляли собой элиту общества. Они гордились знатностью происхождения, древностью своей организации и богатством, позволявшим им выступать в поход верхом на коне. Во время войн, которые римляне вели на заре своей истории, всадникам неоднократно доводилось решительным ударом решать исход сражений.

Появление кавалерии

Первую римскую кавалерию учредил основатель города Ромул. Плутарх рассказывает об этом в его биографии:

Ему вторит также Тит Ливий:

«В ту же пору были составлены и три центурии всадников: Рамны, названные так по Ромулу, Тиции — по Титу Тацию и Луцеры, чьё имя, как и происхождение, остаётся тёмным».

Помимо трёх центурий всадников, которые набирались по трибам и носили соответствующие имена Рамнов, Тициев и Луцеров, Ромул учредил ещё отряд сопровождавших его телохранителей-целеров:

«Он набрал ещё, — пишет Дионисий Галикарнасский, — триста человек из знатнейших домов, притом самых крепких телом, которых назначили курии тем же самым образом, что и сенаторов, — каждая курия по 10 юношей, — и держал их всегда при себе. Все вместе они носили общее наименование целеры. По мнению большинства — по быстроте выполнения службы (ведь римляне называют «целерами» всегда готовых и скорых в исполнении дел), но как говорит Валерий Анциат — по их командиру с таким именем. Командир же их был важнейшим, ему подчинялись три центуриона, ниже них, в свою очередь, стояли другие, с меньшей властью.

Мне кажется, этот обычай был заимствован у лакедемонян, у которых он предписывал, как и у римлян, наиболее родовитым из юношей числом триста составлять стражу царей, и те использовали их во время войн в качестве помощников и всадниками, и пехотинцами».

Сложно сказать, являлись ли эти целеры особым отрядом царских телохранителей или же были теми 300 всадниками, которые наряду с 3 тысячами пехотинцев составляли «легион» царской эпохи. К последней версии тяготеет Павел Диакон, который основывается на информации Феста:

«Целерами древние называли тех, кого ныне мы называем всадниками, по Целеру, убийце Рема, который вначале был предпочтён среди них Ромулом, и которые первоначально выбирались по десять от каждой курии, так что всего их было 300».

Ливий, кажется, исходит из традиции различения обоих отрядов. Об этом свидетельствуют цифры всадников, которые он сообщает, рассказывая о неудачной попытке Тарквиния Древнего в дополнение к трём ромуловым центуриям всадников учредить три другие, названные его собственным именем. Столкнувшись с оппозицией своему решению со стороны авгура Атта Навия, царь должен был уступить и довольствовался лишь удвоением числа всадников в уже имеющихся отрядах, доведя таким образом их количество до 1 800 человек. Ретроспективный анализ этой цифры даёт 900 всадников в начале царствования Тарквиния Древнего. Если отнять от этой цифры 10 турм всадников, которые царь Тулл Гостилий набрал из альбанцев, то исходной цифрой будут 600 всадников, которые образуются из суммы учреждённых Ромулом трёх центурий всадников и 300 целеров.

Современные историки выражают обоснованные сомнения в отношении этих цифр, которые не соответствуют ни количеству принадлежавшей в это время Риму территории, ни численности проживавшего в городе населения. Сама же цифра 1 800 всадников, которую указывает Ливий, как сегодня представляется, появилась у него лишь как преамбула к описанию военной реформы Сервия Туллия (578–535 годы до н.э.).

Организация всадников

Рассказывая о мероприятиях, проведённых этим царём, Ливий уделяет внимание организации кавалерии:

«Когда пешее войско было снаряжено и подразделено, Сервий составил из виднейших людей государства 12 всаднических центурий. Ещё он образовал шесть других центурий взамен трёх учреждённых Ромулом и под теми же освящёнными птицегаданием именами. Для покупки коней всадникам было дано из казны по 10 000 ассов, а содержание этих коней было возложено на незамужних женщин, которым надлежало вносить по 2 000 ассов ежегодно».

Несмотря на кажущуюся прозрачность, приводимые Ливием данные сложны для понимания. Как уже отмечалось, его описание реформы Сервия Туллия приписывает царю-реформатору учреждение институтов, в действительности возникших в интервале между второй половиной VI и первой половиной IV века до н.э. 18 всаднических центурий, которые он упоминает, сформировались в этом виде лишь на рубеже V и IV веков до н.э. и к тому моменту представляли собой скорее политическую группу — точнее, избирательные единицы, в которых подавали голоса сенаторы и знать, — нежели кавалерию в точном смысле слова. К тому же, понимая 18 учреждённых Сервием Туллием всаднических центурий как 1 800 всадников, Ливий допускает ещё одну серьёзную ошибку, поскольку при войске, насчитывавшем 6 000 человек, такое количество всадников кажется маловероятным.

Почти наверняка в эпоху Сервия Туллия существовало лишь 6 первоначальных всаднических центурий, которые именовались sex suffragia («шесть голосов») и имели более почётный, привилегированный статус в сравнении с возникшими впоследствии. Ливий упоминает о том, что центурии sex suffragia носили те же освящённые птицегаданиями имена Рамнов (prior и posterior), Тициев (prior и posterior) и Луцеров (prior и posterior), что и ромуловы центурии. Вопреки его собственному сообщению о неудаче, постигшей Тарквиния Древнего при попытке учредить в дополнение к трём ромуловым центуриям три новые, после чего он вынужден был лишь удвоить имевшуюся в них численность всадников, Фест рассказывает другую историю. Он связывает увеличение количества всаднических центурий с трёх до шести и их разделение на prior (впередистоящие) и posterior (позадистоящие) как раз с именем Тарквиния Древнего. Эти шесть центурий, которые Фест именует procum patricium, первоначально носили чисто патрицианский характер. Хотя со времён Сервия Туллия всадническая организация оказалась интегрирована в центуриатную систему, они по-прежнему оставались до известной степени вне других общественных классов, занимая особое, изолированное от цензовой градации место.

Всадническая организация, освящённая авторитетом своего древнего происхождения, особыми таинствами и церемониями, являлась оплотом власти патрициев. Сосредоточив после изгнания царей в своих руках жреческие и судебные функции, заключая браки только в своей среде, патриции фактически превратились в замкнутую касту, неминуемо обречённую на вырождение. Хотя в середине V века до н.э. в Риме всё ещё насчитывалось не менее 50 патрицианских родов, их число постепенно сокращалось.

Чтобы сохранить боеспособность военной организации, патриции в конечном итоге вынуждены были поступиться долго и ревностно оберегаемыми привилегиями и согласиться на формирование вдобавок к шести уже имевшимся двенадцати новых всаднических центурий. В противоположность sex suffragia, новые центурии комплектовались уже не по принципу знатного происхождения, а исходя из состояния — в них вошла имущественная верхушка римского общества, в том числе богатые плебеи. Именно к ним можно отнести слова Цицерона о наиболее знатных (sex suffragia) и обладающих наибольшим цензом (остальные 12 центурий) всадниках.

Жалование и выплаты

В древности принадлежность к всадническому сословию требовала значительных материальных издержек, необходимых для покупки лошади и обеспечения её фуражом. Хотя Ливий приписывает уже Сервию Туллию учреждение налога на опекаемое государством имущество вдов и сирот, с которого осуществлялось финансирование всадников и производилась компенсация их расходов, в действительности, как нам известно из других источников, такой налог стал собираться лишь начиная с 403 года до н.э. Наиболее вероятно, что до этого времени эти выплаты просто не производились, и служба всадников за собственный счёт объяснялась их моральным долгом перед государством. Соответственно, начиная с 403 года до н.э. всадникам стали ежегодно выделять 10 000 ассов на покупку коня (aes equestrum) и еще 2 000 ассов на его содержание (aes hordiarium). Кроме того, с этого времени началась регулярная выплата жалования римским воинам, и всадники в сравнении с пехотинцами получали его в тройном размере. Скорее всего, к этому времени и относится учреждение 12 дополнительных всаднических центурий, которые вместе с имевшимися ранее sex suffragia составили 18 центурий equites equo publico («всадников с общественными лошадьми»).

Эти 18 центурий отнюдь не равнозначны численности 1 800 всадников. Как и в пехоте, центурии служили социальной базой для набора кавалерии. Полибий, писавший в середине II века до н.э., определял штатную численность римской кавалерии в 300 всадников на один легион пехоты, что при обычной структуре римской армии в четыре легиона даёт общую численность в 1 200 всадников. Если римлянам приходилось набирать большее количество легионов, они также набирали дополнительное количество всадников из числа добровольцев, принадлежавших по своему цензу к всадническому сословию. Эти добавочные всадники назывались equites equo private, или equites sui merentes («всадники, служившие за собственный счёт»). Они получали за свою службу обычное всадническое жалование, однако казённая лошадь им при этом не полагалась.

Дальнейший рост численности римского всадничества в IV–II веках до н.э. осуществлялся за счёт добровольцев всаднического ценза equites equo private. Постепенно различие между ними и всадниками equo public сглаживалось. В этом плане интересен рассказ Марка Порция Катона Цензора о своих предках:

«Катон с похвальбою вспоминал и отца своего Марка, честного человека и храброго воина, и деда Катона, который, по словам правнука, не раз получал награды за отвагу и потерял в сражениях пять боевых коней, но государство, по справедливости оценив его мужество, вернуло ему их стоимость».

Дед Катона, по-видимому, служил в армии на заключительном этапе Самнитских войн и во время вторжения Пирра. Он наверняка принадлежал к числу equites equo privato, но, несмотря на это, всё же получил от государства компенсацию за потерянных во время службы лошадей.

Из всадников в кавалеристы

Исследователи до сих пор спорят о том, когда римские всадники стали настоящей кавалерией. Одомашненная лошадь встречается в Италии уже в конце эпохи Бронзового века. Римская традиция приписывала Ромулу учреждение праздника Консуалий, во время которого проводились бега лошадей, запряжённых в колесницы-биги. Именно в день Консуалий, согласно легенде, произошло знаменитое похищение сабинянок. Другие праздники и ритуалы, восходящие к древнейшей царской эпохе, также свидетельствуют скорее о преобладании в это время колесничной запряжки, нежели верховой езды. О значении колесниц в древнейший период римской истории говорит богатое захоронение с колесницей на Эсквилине, принадлежавшее какому-то местному вождю и датированное первой половиной VII века до н.э. О том же свидетельствует уходящая корнями в глубокую древность римская традиция триумфального въезда в город верхом на колеснице царя или военачальника, одержавшего победу.

На территории южной Этрурии и Лация в VII–VI веках до н.э. в большом числе встречаются раскрашенные терракотовые плитки с изображением процессий воинов, в которых представлены запряжённые лошадьми колесницы и всадники. Последние, как правило, изображаются парой, в которой один правит лошадьми, а другой несёт тяжёлое вооружение. Эти «всадники», как и их греческие аналоги того же времени, в действительности представляют собой ездящих верхом гоплитов. Лошадей и колесницы они использовали для повышения мобильности и для демонстрации высокого социального статуса. Подъезжая верхом к месту сражения, они затем должны были спешиваться и сражаться в пешем порядке. Схожим образом Дионисий описывал характер действий ромуловых целеров:

«В походе они были передовыми бойцами и помощниками. Многое в сражениях зависело от них, так как они первыми начинали битву и последними отступали. Они сражались на лошадях там, где была удобная равнина для конного боя, и пешими в неровных местах, непригодных для конницы».

Этому описанию соответствует представленный Ливием образ действий римских всадников во время сражения с латинами при Регилльском озере в 496 или 493 году до н.э.:

«Тогда диктатор подлетает к всадникам, умоляя их спешиться и принять на себя бой, потому что пехота уже обессилела. Те повинуются, соскакивают с коней, выбегают в первые ряды и прикрывают передовых щитами. Тотчас воодушевляются полки пехотинцев, видя, что знатнейшие и юноши сражаются наравне с ними, подвергаясь такой же опасности, чтобы преследовать неприятеля. Тут-то и дрогнули латины, поддавшись под ударами: всадникам подвели коней, а за ними последовали пехотинцы».

Превращение римских всадников из отборного отряда ездящих верхом гоплитов в настоящую кавалерию произошло в ходе V – первой половины IV века до н.э. Важнейшим этапом в этом процессе стало утверждение в 403 году до н.э. двенадцати новых всаднических центурий вдобавок к ранее существовавшим шести. Одновременно римляне учредили ежегодный смотр кавалерии, устраивавшийся 15 июля и сопровождавшийся торжественным шествием всадников — так называемым transvectio equitum. Шествие начиналось от храма Марса на Аппиевой дороге, вступало в город через Капенские ворота и следовало мимо храма Диоскуров на Форуме до храма Юпитера Величайшего на Капитолии.

«После жертвоприношений, — писал Дионисий Галикарнасский, — устраивается процессия обладателей общественного коня, которые, будучи поделены на трибы и центурии, едут верхом рядами, словно возвращаются с битвы, увенчанные масличными венками и одетые в пурпурные одежды с красными полосами, так называемые трабеи (…) Иногда их число достигает пяти тысяч, и они несут награды за храбрость, которые получили от военачальников — прекрасное и достойное величия римского господства зрелище».

Основной причиной, заставившей римлян обратить пристальное внимание на развитие кавалерии, стали столкновения с активно использовавшими её народами Центральной Италии — прежде всего самнитами.