Россия как президентская республика

Российская Федерация как президентская республика

Исторические предпосылки формирования президентской республики. Особенности Российской Федерации как президентской республики, анализ федеральных и региональных аспектов. Отношение народа к президентской форме правления, зарубежный опыт ее создания.

| Рубрика | Государство и право |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 27.06.2012 |

| Размер файла | 27,5 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Тем не менее, уже сейчас исторический опыт свидетельствует, что социальная стабильность и общественный прогресс связаны не только с организацией какой-то определенной формы правления, а с тем, насколько приемлема и органична она для данной конкретной страны. Речь идет о соответствии выбранной конституционной модели правления совокупности социальных, этнических и исторических предпосылок: степени развития экономической системы, социальной структуре населения и его этническому составу, уровню политической и правовой культуры, традиционным убеждениям и психологии, как элиты, так и широких масс и ряда других факторов.

От степени соответствия формы правления вышеназванным условиям, а также целям государственного строительства, его текущим и перспективным задачам, зависит успех преобразований, которые проводятся, стабильность и функциональность установленной формы правления.

Поэтому в рамках нашего доклада мы постараемся проанализировать влияние президентской формы правления в российских условиях, отношение народа к президентской форме правления, а также частично проанализируем мировой опыт построения института президентства.

президентская республика форма правление

1. Исторические предпосылки формирования президентской республики

На современной политической карте мира почти половина стран принадлежит к числу избравших президентскую форму правления: Северная (кроме Канады) и Южная Америка, половина Африканских государств, часть стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Почему так же популярна эта разновидность республиканского устройства и в чем кроются предпосылки ее возникновения?

За несколько столетий президентская форма правления приобрела широкую популярность благодаря созданию сильной исполнительной власти и действенности законодательной и судебной ветвей власти. Президентская республика гарантирует сочетание баланса, противовесов, взаимной ответственности всех органов власти, что гарантирует гармоничное развитие власти без злоупотреблений со стороны исполнительной части. Худолей Д.М. Основные, гибридные и атипичные формы правления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 4.С. 53-65 с.

Однако президентская форма правления предполагает и свои недостатки: политика государства сильно зависима от субъективных характеристик того человека, которого народ избирает президентом.

Некоторые исследователи высказывают мнение, что в настоящее время происходит постепенное стирание границ между президентскими и парламентскими республиками и увеличивается число смешанных республик с созданием парламентского большинства. Высказываются также мысли о том, что смешанная форма правления способна стать наиболее оптимальной для современного мира.

2. Российская Федерация как Президентская республика: федеральные и региональные аспекты

Однако, фактически в РФ имеют место и черты, присущие смешанной форме правления: единоличное формирование правительства законодательно не закреплено ни за президентом, ни за парламентом.

В случае если Государственная Дума трижды откажется утвердить кандидатуру председателя Правительства РФ, Президент согласно ч.3 ст.117 Конституции РФ имеет права распустить и саму Государственную Думу, назначив повторные выборы (после года работы Дума, которая не выразила недоверия Президенту, и если нет чрезвычайного или военного положения). Аналогичные меры Президентом РФ применяются и в случае, когда Государственная Дума не согласна с его решением о недоверии Правительству РФ, при этом глава государства может выбирать между Правительством и законодательном органом, как объектами роспуска.

Устранение Президента РФ от исполняемой должности возможно, только в том случае, если Государственная Дума выразит ему недоверие в связи с государственной изменой, доказанной Верховным и Конституционным судом и производится Советом Федерации.

Но следует заметить, что Конституция РФ подразумевает значительную гибкость при расширении полномочий парламента, поэтому при соответствующей коррекции РФ без труда сможет перейти к смешанной форме правления. Это может быть необходимо, если полномочия Президента РФ будут значительно ущемлять полномочия других органов и создавать дисбаланс.

При этом региональные республики РФ скорее являются парламентскими, так как часто полномочия регионального парламента превышают полномочия высшего должностного лица республики. Это отчасти объясняется построением «вертикали власти» с опасениями усиления региональных лидеров и сепаратизма. Сонин В.В. Республики в составе Российской Федерации: президентские или парламентские// Вологдинские чтения. 2009. № 72.С. 11-14.

3. Зарубежный опыт создания президентской формы правления

В Европе, в странах, где установилось республиканское правление, преимущество отдается парламентским республикам. Если же это смешанная республика, то президент избирается всенародно и уполномочен влиять на образование Кабинета Министров, как, например, во Франции или Румынии. Нечто подобное наблюдается в Индии, Непале, некоторых африканских государства, где на широту исполнительной власти президента влияет парламент. Сморгунов Л.В. Государственное управление в посглобальном мире // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2009.Т. 2. № 2.С. 79-80.

Как классические президентские республики оформились Иран, Афганистан, Южная Корея, Индонезия, Йемен, Тунис и др. В ряде стран сформировалась теократически-президентская республика, где одновременно главами государства выступают и президент как его лидер и глава правительства, духовный или военный начальник страны, например Рахбар в Иране. В Афганистане президент не только возглавляет исполнительную власть, но и вооруженные силы.

Постепенно возникли также и некоторые нетипичные формы президентского правления, например, псевдопарламентаризм в Чили, президентская система с парламентской ответственностью Кабинета Министров в Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Уругвае, парламентская система с элементами президенциализма (всенародное голосование и назначение министров независимо от политических позиций Совета Министров) в Ливане, ЮАР и Израиле.

Так в Беларуси установилось авторитарное президентское правление, именуемое аналитиками нередко, как суперпрезидентсткая республика: глава государства и правительства здесь еще и наделен широкими законотворческими компетенциями.

Это ведет к значительному дисбалансу и дисфункциям государственной власти в целом.

В Киргизии официально провозглашена парламентская республика, однако фактически Президент государства имеет достаточно широкие полномочия и избирается всенародным голосованием на 6 лет.

Заключение

Исторической предпосылкой для зарождения президентского правления стала конституционная монархия, а первой президентской республикой явились США.

В РФ де-юре констатируется смешанная республика, но де-факто имеет место президентская республика с сильным институтом Президента и сильной личной властью главы государства. В то же время в Конституции не дано прямых указаний на форму правления и взаимные полномочия Президента и Правительства РФ являются достаточны гибкими, что позволяет в любое время в полной мере перейти к смешанной форме правления. В региональных же республик обнаруживается развитие парламентаризма, что может объясняться укреплением вертикали власти и стремлением ограничить позиции местных лидеров.

То есть, можно подчеркнуть, что в России реализовались все положительные стороны президентской республики, усилении исполнительной власти, улучшений функций судебной и законодательной власти, стабилизация властных ответвлений. Но всегда существует угроза проявления недостатков: усиление личных интересов Президента, рост авторитаризма и самодержавия. В таком случае лучше задействовать возможный механизм перехода к смешанной форме правления. Однако и официальный курс исполнительной власти и народных масс сейчас направлен на укрепление роли Президента, так социологической опрос 2006 г, показал, что 63% выступают за президентскую республику.

Список использованной литературы

2. Гребенников В.В., Дмитриев Ю.А. Развитие республиканской формы правления на постсоциалистическом пространстве // Государство и право. 2006. № 7. С.1-14.

5. Сморгунов Л.В. Государственное управление в посглобальном мире // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2009. Т.2. № 2. С.79-80.

6. Сонин В.В. Республики в составе Российской Федерации: президентские или парламентские // Вологдинские чтения. 2009. № 72. С.11-14.

7. Худолей Д.М. Основные, гибридные и атипичные формы правления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 4. С.53-65 с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

курсовая работа [50,9 K], добавлен 05.05.2012

Общие признаки республиканской формы правления, вне зависимости от их классификации. Виды республиканских форм правления. Классическая модель президентской республики. Характеристика и особенности суперпрезидентской и полупрезидентская республики.

курсовая работа [45,7 K], добавлен 22.10.2011

Понятие формы правления. Парламентская служба првления на примере Японии. Президентская форма правления на примере США. Сравнительный анализ президентской и парламентской форм правления.

реферат [37,0 K], добавлен 25.12.2002

Понятие республиканской формы правления. Президентская, парламентская и смешанная республика. Соединенные Штаты Америки как пример президентской республики. Законодательная и исполнительная власть. Структура конгресса США, его основные полномочия.

курсовая работа [38,4 K], добавлен 30.04.2010

Организация высших органов государственной власти. Понятие и сущность республиканской формы правления. Достоинства и недостатки парламентарной республики. Анализ президентской и парламентской республики. Взаимодействие между государственными органами.

курсовая работа [34,3 K], добавлен 14.06.2014

контрольная работа [298,9 K], добавлен 03.11.2010

курсовая работа [44,1 K], добавлен 01.02.2014

«Дело скатится к единоличной диктатуре»: как Россия стала президентской республикой

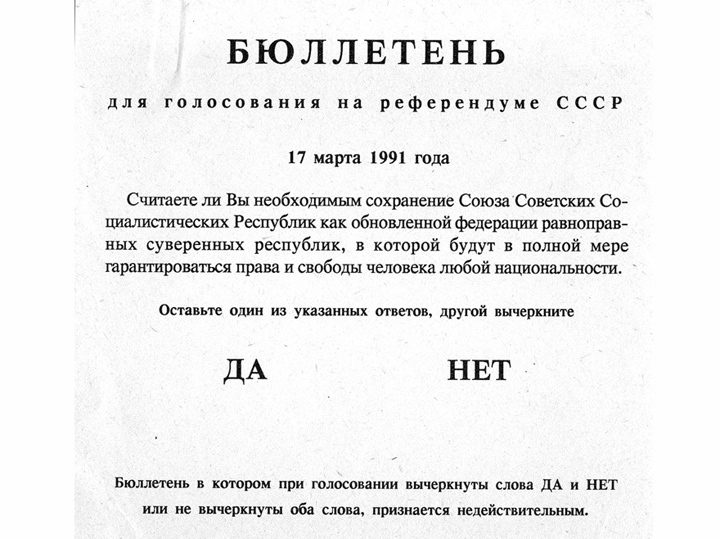

30 лет назад россияне проголосовали за сохранение СССР и введение поста президента

Событие, случившееся 30 лет назад, можно, пожалуй, отнести в разряд забытых. И в самом деле: о том, что произошло 17 марта 1991 года, не вспомнят, наверное, без напоминания прессы, даже современники события. А тем, кто родился позднее, нечего и вспоминать. Такое забвение, в общем-то, справедливо: проведенный в этот день референдум о сохранении СССР никак не повлиял на судьбу рушащегося Союза. Но лишь отчасти. Ибо этот день был и днем рождения в России президентской власти.

Михаил Горбачев пытался сохранить Союз. Фото: ru.wikipedia.org

Напомним: вопрос «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности» не единственный, который был задан в этот день гражданам России.

Одновременно со всесоюзным референдумом прошел всероссийский с вопросом: «Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» А у москвичей, кроме того, поинтересовались, считают ли они «необходимым провести прямые выборы мэра Москвы жителями города»?

Но «главным», самым важным в этом списке тогда считался, разумеется, первый, «союзный» вопрос.

«Чтобы никто не спекулировал ссылками на народ»

Решение о проведении всесоюзного референдума было принято IV съездом народных депутатов СССР 24 декабря 1990 года. По инициативе и даже, как отмечают очевидцы, по настоянию Михаила Горбачева. Однако оформлено это было в традиционном старосоветском стиле. В качестве определяющего мотива в соответствующем постановлении указаны «многочисленные обращения трудящихся, высказывающих беспокойство о судьбах Союза ССР».

«Референдум нужен, чтобы никто не спекулировал ссылками на народ», — доказывал тогда союзному парламенту Президент СССР.

Сама идея родилась в коридорах власти еще за два года до этого. И родителем был отнюдь не Горбачев. Первоначально, правда, речь шла о референдуме не в масштабах всей страны, а в тех республиках, где громче всего звучали голоса о выходе из Союза. Некоторые представители советского руководства предлагали сыграть на опережение и выбить почву из-под ног сепаратистов.

«Свободный человек больше склонен к единству, чем когда его к этому принуждают, — доказывал 14 июля 1989 года «архитектор перестройки» Александр Яковлев на заседании Политбюро, посвященном обсуждению проекта платформы КПСС «О путях гармонизации межнациональных отношений в СССР». — О выходе: вот вам референдум. И тут включается здравый смысл народа. И не экстремисты будут решать. И будет ясно, что удерживают в Союзе не силой. Право на отделение — оздоровляющий момент. И это право надо четко обозначить. Это — единственный путь укрепления Союза».

Возможно, тогда, летом 1989 года, такая логика еще была оправданной. Но к моменту проведения плебисцита поезд дезинтеграции ушел далеко вперед. Строго говоря, референдум нельзя даже назвать всесоюзным: шесть республик из 15 — Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Грузия, Армения — его бойкотировали.

Литва еще за год этого, в марте 1990 года, провозгласила выход из СССР, остальные пять «отказников» объявили о переходном периоде к обретению полной самостоятельности.

Кроме того, две республики из числа поддержавших референдум сложили в своих карманах хитрые фиги. На Украине к «союзному» вопросу добавили свой: «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных государств на началах Декларации о государственном суверенитете Украины».

Для справки: указанная декларация, принятая в июле 1990 года, предусматривала все атрибуты независимого государства — верховенство Конституции и законов Украины на ее территории, самостоятельность «в решении любых вопросов государственной жизни», международную правосубъектность, право на введение своей денежной единицы, создание собственных вооруженных сил, внутренних войск и органов государственной безопасности.

А в Казахстане решили отредактировать вопрос. Была выкинута и федерация — мыслилась уже конфедерация? — и права со свободами. Исправленная версия звучала так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как союза равноправных суверенных государств?» Строго говоря, это был уже совсем другой, отдельный плебисцит. Тем не менее, как гласит сообщение Центральной комиссии референдума, «Президиума Верховного Совета Казахской ССР официально просил включить результаты голосования в общие итоги референдума».

Впрочем, и союзная формулировка оставляла огромное поле для интерпретаций. На это, похоже, и был расчет: невнятность давала дополнительную страховку. Если бы граждане, паче чаяния, ответили «нет» — ну, или утвердительных ответов оказалось недостаточно, — это вовсе не означало, что СССР следовало немедленно упразднить.

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин на участке референдума. Москва, 17 марта 1991 года. Фото: ru.wikipedia.org

Такой результат вполне можно было бы интерпретировать не как голосование против Союза, а как протест против его «обновления» — в том виде, в котором оно осуществлялось на деле и который чем дальше, тем больше принимал форму неуправляемого распада.

Но расплывчатость не позволила использовать и положительный результат. Не только в политико-юридическом — о праве в ситуации, когда одна республика за другой отделялась, так сказать, явочным порядком, а на некоторых окраинах советской империи вовсю полыхали междоусобные войны, говорить вообще не приходилось, — но даже в политпропагандистском смысле.

Что толку, что 76,4 процента участников референдума (в России — 71,3 процента) сказали «да», если никто — включая, пожалуй, и инициатора — не смог бы определенно сказать, за что именно он проголосовал? «Резиновые» формулировки, в принципе, позволяли и последовавшее через девять месяцев создание СНГ трактовать как дальнейшее реформирование СССР.

На первых порах Содружество независимых государств было даже более интегрированным, чем мечталось многим сторонникам «обновленного Союза». В СНГ, к примеру, поначалу были общие вооруженные силы, пограничные войска, олимпийская команда и валюта.

Словом, Михаил Сергеевич, мягко говоря, лукавит, называя итоги референдума в своих мемуарах «бесспорной, убедительной победой сил объединения, интеграции над силами раскола и развала страны». В случае такой победы судьба страны была бы, наверное, совершенно иной.

Сам Горбачева объясняет печальный исход тем, «суверенная воля советского народа, выраженная голосованием 17 марта», была «беспардонно проигнорирована» властями республик. Но настоящую «волю народа» вряд ли кто-то смог бы безнаказанно проигнорировать.

В декабре 1991-го у СССР не нашлось защитников — ни в элитах, ни в низах. Странное дело: у Ельцина и «свободной России» за четыре месяца до этого, во время августовского путча, нашлись, а у Союза — нет. А ведь «декабрьский переворот» был, по идее, еще более вопиющим и масштабным. Шутка ли — упразднение самого государства!

Что говорит о том, что никакой воли у советского народа на тот момент на самом деле уже не было. Да, в общем-то, к тому времени перестал существовать и сам единый советский народ.

«Установление режима личной власти»

Кстати, фраза, промелькнувшая в речи Горбачева 17 марта 1991 года — во время его импровизированной пресс-конференции на избирательном участке, — показывает, что он уже тогда не питал больших иллюзий по поводу «суверенной воли народа»: «Если развивать концепцию президентского правления в Российской Федерации, заложенную в проекте Российской Конституции, то ни о каком Союзе суверенных государств, о сохранении Союза и речи быть не может».

Формально россияне, проголосовавшие в тот день за введение поста Президента РСФСР («за» высказалось 69,85 процента принявших участие во всероссийском референдуме (при явке 75,42 процента)) — концепцию правления не выбирали. Вместе с тем Борис Ельцин и его сторонники восприняли результаты как данное народом «добро» на создание республики сугубо президентского образца.

«У нас есть ясный мандат нашего народа, ясный мандат нашего населения, что. не должен быть такой марионеточный президент чисто кукольного типа, — подвел 27 марта 1991 года итоги плебисцита тогдашний глава редакционного совета Конституционной комиссии, народный депутат РСФСР, а ныне сенатор Владимир Лукин. — Для этого просто не надо выбирать всенародным голосованием президента. Он должен осуществлять какую-то власть. Вот все это заложено в данном проекте. То есть президент является руководящей фигурой, высшим должностным лицом исполнительной власти».

По сути, референдум стал переломным моментом в дискуссии между сторонниками различных моделей госустройства — парламентской, парламентско-президентской и президентской республиками, — начавшейся еще на Первом съезде народных депутатов России (май–июнь 1990 года). И одновременно — отправной точкой непрерывного наращивания президентских полномочий. Вот уже 30 лет мы идем по этому пути, и на конечную станцию, судя по всему, еще не прибыли.

Между тем уже тогда многие предупреждали, что дорожка эта может быть — и даже непременно окажется — очень скользкой. Причем пророки-алармисты имелись в обоих противостоящих тогда друг другу политических лагерях.

Вот, например, что говорил в августе 1990-го на заседании Конституционной комиссии представитель радикально-демократического крыла депутатского корпуса Анатолий Шабад: «Очень озабоченно говорилось профессором Зорькиным о том, что, не вводя настоящей президентской сильной формы правления, мы можем попасть в такую ситуацию, в какую попадали Франция, Италия. Они переживали кризис, такой, когда государственная машина фактически не могла работать из-за противоречия между партиями.

Я бы сказал, что у нас такого опыта пока не было. Это опасность, которая для нас нетипична. Может быть, она и возникнет, но пока ее не было. И если то, что было во Франции, называть кризисом, как же называть то, что было у нас? Вся история нашего государства — это история сменяющих друг друга тоталитарных режимов. И я думаю, что эта опасность для нас первого порядка, а та — второго порядка. Нужно более тщательно продумать вопрос о том, какой же именно эта власть будет, будет ли она организована по американскому типу, а я думаю, что это для нас не подходит, у нас немедленно дело скатится к единоличной диктатуре, если американский вариант принять».

А это высказанная примерно в то же время позиция представителя фракции «Коммунисты России» Юрия Слободкина: «Проект Конституции РСФСР, представленный «рабочей группой», ориентирован не просто на установление сильной президентской власти. Он ориентирован на установление режима личной власти. Объем полномочий таков, что президентское правление превращается в правление одного человека.

Старая и новейшая наша история наглядно показывает, какую опасность представляет для страны один человек, стоит ему только поудобнее расположиться в приготовленном для него кресле и сосредоточить в своих руках необъятную власть».

Надо заметить, что критикуемый проект по нынешним меркам был более чем невинным. Да и тогда апологеты «сильной президентской руки» искренне считали обвинения оппонентов надуманными. «Какие гарантии существуют против того, чтобы президент узурпировал власть? — убеждал коллег Владимир Лукин. — Президент не может распускать ни Съезд народных депутатов, ни Верховный Совет.

Власть над бюджетом, кошельком полностью принадлежит Верховному Совету и Съезду народных депутатов. Ни одного рубля не может потратить исполнительная власть без его контроля. Верховный Совет может рекомендовать президенту освободить от должности любого члена правительства, включая премьер-министра. Президент не может выступать с законодательной инициативой. »

«Гарантии», однако, оказались так себе: вскоре все до одной обнулились. А затем обнуление перекинулось на прочие элементы системы сдержек и противовесов, уничтожив ее за 30 лет практически без остатка. Некоторые, впрочем, и после этого продолжают называть неудержимое и безостановочное усиление «вертикали» развитием демократии. Просто не такой, как у всех. Специфически российской.

Но тут ничего не поделаешь: каждому свое. Если верить поговорке, определенной категории граждан даже продукты выделения кажутся божьей росой. А уж «меры по укреплению авторитета власти» и подавно.

§ 3. Россия — президентская республика

Президентская или полупрезидентская республика? Тот факт, что РФ, как и ряду других президентских республик, присущи отдельные черты парламентаризма, по-разному оценивается в нашей литературе.* Некоторые авторы приходят в связи с этим к общему выводу, что нынешняя российская форма правления — «полупрезидентская республика французского типа, естественно, с определенными особенностями».** Аналогия с Францией, конечно, во многом оправдана, но в общем и целом данная позиция не учитывает прежде всего то, что в РФ президентская власть значительно сильнее, а парламентская значительно слабее, чем во Франции. Исходя из того, что само по себе наличие некоторых элементов парламентаризма в президентской республике не превращает ее в смешанную, полупрезидентскую (о чем уже говорилось в предшествующем параграфе данной главы), по нашему мнению, правильнее характеризовать РФ как президентскую республику с весьма ограниченными парламентаристскими началами. Если же встать на иную позицию и считать, что само наличие парламента даже с весьма слабыми полномочиями делает республику полупрезидентской, то тогда почти все президентские республики придется рассматривать как полупрезидентские.

* Даже в одном и том же авторитетном издании «Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий» (М., 1997. С. 469 и 486) – наша страна одновременно характеризуется как полупрезидентская, так и президентская республика.

** Баглаи М.В. Указ. соч. С. 123.

*** Баглай М.В. Указ. соч. С. 567.

Весьма противоречивая позиция выражена по данному вопросу в учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина. Сперва РФ справедливо относится авторами к числу стран, сочетающих черты парламентарной и президентской республик; затем не менее справедливо признается, что «с момента своего становления в качестве конституционного государства Российская Федерация постоянно двигалась в строну усиления в ней черт президентской республики» и что она стала «в конечном счете по своему характеру президентской республикой», хотя и сохраняющей «некоторые внешние признаки парламентского государства»; а в итоге утверждается, что РФ в настоящее время имеет «президентско-парламентскую», «полупрезидентскую» республиканскую форму правления.* При этом ссылки делаются на то, что, с одной стороны, Президент избирается всеобщим голосованием, располагает собственными прерогативами, позволяющими ему действовать независимо от Правительства, а с другой — наряду с Президентом действует Правительство во главе с Председателем, в определенной мере ответственное перед парламентом.

* Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 128.

Слабость такой позиции заключается не только в ее явной противоречивости (поскольку одновременно признается то, что РФ превратилась в президентскую республику, и то, что она является полупрезидентской), но и в том, что в ней игнорируется реальное и достаточно очевидное превосходство власти Президента над властью правительства и парламента. Акцентируя внимание на сочетании в РФ черт как той, так и другой разновидности республиканской формы правления, указанные авторы не учитывают, на наш взгляд, что в рамках такого сочетания ни о каком даже примерном, относительном балансе ветвей власти — власти президента и власти парламента — речи быть не может, ибо на одной чаше весов находится, по выражению самих авторов, «сильная президентская власть», а на другой — «некоторые внешние признаки парламентского государства».

* Михалева Н.А. Указ. соч. С. 255.

Нельзя признать последовательной и убедительной в данном вопросе и позицию В.Е. Чиркина, характеризующего в целом РФ как полупрезидентскую республику. Он правильно указывает, что избранная у нас форма правления «не была копией французской полупрезидентской республики»; что «фактически складывающиеся отношения между высшими органами государства имеют нередко более важные значения, чем правовые нормы, определяющие форму правления юридически»; что «ответственность Правительства перед Государственной Думой крайне ограничена и затруднена»; что в форме правления РФ есть не только некоторые черты парламентарной республики, но и «существенные черты президенциализма, в том числе с точки зрения содержания правовых норм, а не только фактически»; что «очень сложно Думе добиться и увольнения Правительства в целом», не говоря уже об увольнении отдельных министров, на то, что право Президента «безусловно»; что в РФ «на практике элементы парламентаризма сведены к минимуму»; что «на практике именно Президент возглавляет всю систему исполнительной власти» и т.д.*

* Чиркин В.Е. Конституционное право. Россия и зарубежный опыт. С. 285-292.

И после всего этого автор делает общий вывод, что «Россия — полупрезидентская, полупарламентская республика с доминирующим положением Президента в структуре власти», что «Россия — это такая полупрезидентская республика, в которой доминируют элементы президенциализма».* Но если речь идет о резком преобладании, доминировании президентских начал над сравнительно частными и мало что определяющими в характере государственной власти элементами парламентаризма, то правомерно ли при этом говорить о полупрезидентской, полупарламентской республике? Разве можно принять такое определение формы правления РФ, если ни о каком даже примерно равном, сопоставимом соотношении власти Президента и власти парламента говорить не приходится.

Еще раз подчеркиваем, что, как показывает мировой опыт конституционализма, само по себе сочетание тех или иных черт, элементов, сторон двух основных форм государственного правления до определенной меры не изменяет ее качественную определенность как целого. И точно так же, как выборность Президента не парламентом, а непосредственно народом не превращает сама по себе парламентарную республику в полупарламентскую, так и президентская республика в России не становится полупрезидентской только потому, что Государственная Дума обладает крайне ограниченными полномочиями по контролю за деятельностью Правительства. Это особенно рельефно выявляется при сопоставлении полномочий Президента и парламента в РФ по отношению к Правительству.

Власть Президента и власть парламента в РФ, их соотношение. Конституционно-правовой статус как Президента, так и парламента и Правительства в РФ будет подробно охарактеризован в соответствующих параграфах ряда последующих глав (гл. 10—12). Поэтому здесь в сравнительном плане рассматриваются лишь главные полномочия этих высших государственных органов под углом зрения их влияния на форму государственного правления.

Президент РФ избирается не парламентом, а путем всенародного голосования, что, как уже указывалось, типично для президентских республик. По Конституции РФ (ст. 80) он: глава государства; гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина; стоит на страже суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности; обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти; определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. Уже эти самые общие положения наглядно свидетельствуют об огромной, определяющей роли Президента РФ в системе органов государственной власти страны.

Президенту РФ принадлежит решающая роль в формировании и деятельности непартийного правительства, что особенно важно для определения президентской формы республики. Президент РФ самостоятельно, без участия парламента по представлению Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, хотя даже в такой президентской республике, как США, для этого требуется согласие Сената. Председатель Правительства также назначается не парламентом, а Президентом, который только и может выдвигать кандидатуры на этот пост. Правда, парламент здесь обладает правом дать или не дать согласие на такое назначение. Но и это весьма ограниченное право серьезно оговорено Конституцией тем, что Государственная Дума имеет возможность под угрозой своего роспуска лишь трижды отклонять предлагаемые Президентом кандидатуры (или кандидатуру), после чего Президент получает право на роспуск парламента и самостоятельно назначает Председателя Правительства. Важно и то, что при обсуждении кандидатуры на этот пост парламент рассматривает прежде всего именно личность, а не программу работы Правительства, поскольку последняя в своей основе определяется Президентом РФ, который по Конституции определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Правительство в решающей мере зависит от Президента, контролируется им и несет политическую ответственность перед ним. Он в любой момент, без каких-либо ограничений и сдержек, по собственному усмотрению может отправить в отставку Правительство, даже не уведомив об этом премьер-министра (как это было, например, с отставкой B.C. Черномырдина в марте 1998 г.). Избрание нового состава Государственной Думы не вызывает необходимость замены Правительства и его главы, в то время как избрание нового Президента непременно связано с этим. Формально, по Конституции РФ 1993 г., Президент РФ не является главой исполнительной власти, но это не означает, что его реальная роль в руководстве Правительством принципиально изменилась.

Конечно, нельзя сказать, что Правительство РФ ни в какой мере не зависит от Федерального Собрания. Выше уже говорилось о необходимости получения согласия Государственной Думы на назначение Председателя Правительства. Согласно ч. 1 ст. 103 и ч. 3 ст. 117 Конституции РФ, Государственная Дума может выразить недоверие Правительству большинством голосов от общего числа депутатов. Но Президент РФ, вопреки нормам парламентарной республики, может и не согласиться с таким решением Государственной Думы, а если последняя в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, то Президент либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную Думу. То же происходит тогда, когда Председатель Правительства сам поставит вопрос о доверии Правительству.

Парламент РФ способен влиять на деятельность Правительства в связи с его правом обсуждать и утверждать бюджет и другие финансовые законопроекты, но это свойственно не только парламентским, но и президентским республикам. В то же время Президент РФ играет решающую роль при назначении Председателя Центрального банка РФ, ибо он единолично определяет и представляет Государственной Думе кандидатуру на эту должность и ставит вопрос об освобождении от этой должности. При этом если Государственная Дума не утверждает его кандидатуру, то Президент имеет возможность назначить ее исполняющим обязанности Председателя Центрального банка РФ.

По отношению к Президенту РФ парламент обладает правом отрешения его от должности, но, во-первых, таким правом представительный орган власти обладает и в президентских республиках (например, в США); а во-вторых, это право в РФ достаточно узко, ибо может быть использовано лишь на основании выдвинутого обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления при условии соблюдения очень сложной и длительной процедуры, что делает его реально сверхтрудно применимым. В то же время Президент РФ обладает значительно более широким правом роспуска Государственной Думы, о чем уже говорилось выше. Президент назначает выборы в Государственную Думу, а выборы Президента назначаются Советом Федерации, который формируется без участия Президента и Государственной Думы.

Все сказанное и многое другое достаточно убедительно свидетельствует, что в нынешней России имеет место резкое преобладание президентской власти над властью парламентской. В то же время власть парламента серьезно ограничена, элементы парламентаризма сведены к минимуму и несопоставимы с элементами президенциализма. К сказанному следует добавить, что даже в области правотворчества, где парламенту, прежде всего нижней палате — Государственной Думе, традиционно принадлежит важнейшая роль, Президент РФ также обладает серьезными полномочиями. Он имеет: право самостоятельно издавать указы, обязательные для исполнения на всей территории страны; право законодательной инициативы; право отлагательного вето в отношении принятых парламентом законов; право приостанавливать в ряде случаев действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ и др. Он вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и обнародует принятые Федеральным Собранием законы, без чего они не могут стать законами и вступить в действие. Только Президент назначает референдум.

За последнее время в нашей стране ведется немало разговоров и вносятся предложения о пересмотре Конституции РФ в направлении прежде всего серьезного перераспределения полномочий высших государственных органов в пользу парламента и Правительства за счет полномочий Президента. Не только в обществе, но и в профессиональных кругах достаточно широко укрепилось мнение, что на Конституцию РФ 1993 г. слишком серьезный отпечаток наложила конъюнктурная ситуация того периода социально-политического развития страны, определившая серьезный перекос в распределении полномочий в пользу Президента РФ. Уже само по себе это не позволяет, на наш взгляд, говорить о полупрезидентской республике в современной России. Другое дело, что в случае реального изменения в будущем соотношения полномочий указанных органов на путях расширения полномочий парламента, в том числе и в отношении формирования и деятельности Правительства, и утверждения большей самостоятельности Правительства по отношению к Президенту, наша страна по форме правления может превратиться в полупрезидентскую республику. Сегодня же она — своеобразная президентская, а не полупрезидентская республика.