Саги как исторический источник

Саги как исторический источник по истории Беларуси.

Важными историческими источниками по истории Беларуси до 15 века являются Саги.

Слово Saga имеет древнеисландское происхождение означает рассказ (письменный или устный) о конкретном событии или само событие. По мнению А. Я. Гуревича термин «сага» определяет отдельный жанр словесности средневековья, что возник, получил развитие и завершил свое существование только в пределах Скандинавии.

Что же касается содержания саг, то они чрезвычайно разнообразны.

Т. М. Джаксона определяет только основные виды:

1) «королевские саги» (саги о норвежских конунга);

2) «родовые саги» (саги о исландцах);

3) «саги о древних временах»; например, (сага про Тыдрэка Бернского рассказывает о захвате Полоцка Аттилой, Сага про Хрольва Пешехода рассказывает поветствует о конунге Рэдвиге, который в глубокой древности создал государство варягов вдоль всего течения Двины.

4) «саги о епископах» (то есть жизнеописания исландских епископов);

Восточноевропейская история в исландских сагах затрагивается только мимоходом, в связи с походами скандинавов на восток.

Кроме этого можно отметить Саги об исландцах и в них такие произведения как: Сага о крещении и Пастма про Торвальда большого путешественника. В них рассказывается о деятельности одного из первых апостолов христианства в Исландии Торвальда Кондронсона, который после поломничества в Святую Землю умирает по пути домой на Руси, недалеко от Полоцка.

55. Литературные произведения XVI – XVIII вв. как исторический источник.

В этот период художественная литература по-прежнему базируется на историческом материале. Типизация и художественный вымысел присутствуют в большей степени (в сравнении с предыдущим периодом), но по-прежнему все произведения подчинены стремлению к точности и соответствию историческим фактам. Так, в центре описания историко-эпичной поэмы Яна Вислицкого «Прусская война» (1516) находится знаменитая битва 15.07.1410 г. Поэтичное произведение о Грюнвальде написано, по словам самого автора, с целью сохранить в памяти потомков героическую славу народа-победителя. Вместе с тем автор знает о «тройственности Руси» (Красная, Белая, Черная), с уважением отмечает роль беларусов («стойких», «смелых»), которые хорошо пользуются луком. Отдельные исследователи считают, что поэт родился или некоторое время жил на Беларуси. Нужно отметить, что во время труда над своим произведением Вислицкий использовал выписки из источников о Грюнвальдской битве, поэтому в поэме есть известия, которые мы не встречаем в других дошедших до нас источниках.

По-прежнему литературное произведение считалось произведением воспитательным. Неслучайно, что значительная часть художественных произведений имела поучительный характер. Талантливые литераторы одновременно были и выдающимися педагогами (Симеон Полоцкий). Это также обозначило то, что большинство литературных произведений имело определенную публицистическую направленность.

Синтезом исторического повествования и публицистики явилась поэма Николая Гусовского «Песня про зубра» (1520), где художественный образ могучего царя белорусских пущ показан в взаимодействии с реальной социально-политической действительностью ВКЛ. Поэма – интересный источник для изучения традиций, образа жизни людей XVI в.

56. Публицистические произведения как исторический источник. Церковно-полемические произведения второй половины XVI – первой половины XVII вв.

Проникновение на Беларусь с XIV века католицизма и с XVI века идей Реформации привело к появлению нового вида литературы – полемической (публицистической). Ее особенностями были:

1. Обращение автора к широкой аудитории с целью привлечения на свою сторону общественного мнения.

2. Резкие доводы автора в защиту своей позиции и критика позиции оппонентов.

Главной особенностью этих произведений является то, что автор использует факты как доказательства своей позиции, зачастую достаточно вольно обращается с ними. Крупнейший пласт публицистики в период ВКЛ составляет церковно-полемическая литература конца XVI – п.п. XVIIвв., посвященная проблеме Брестской унии.

Программа унии была разработана польским иезуитом Петром Скаргой в книге «О единстве божьей церкви», изданной в 1577 г. на польском языке. Одним из наиболее активных защитников унии был Ипатий Потей (1541—1613) – владимиро-волынский епископ с 1593 г., киевский униатский митрополит с 1599 г. В своем трактате «Уния» (1595) Потей доказывал, что между католическим и православным вероисповеданиями существует только внешняя разница, которая появилась в результате проповедей невежд, незнакомых с историей церкви. Он объективно показал тяжелое материальное и политическое положение православной церкви, низкий культурный уровень православного духовенства и выступил против православных братств.

Против идей И. Потея выступил Стефан Зизаний (Тустановский), преподаватель Львовской (1586 –1593) и Виленской братских школ (был убит в 1600 г. во время паломничества). В 1595 г. С. Зизаний издал на польском и старобелорусском языке «Катехизис», который был позднее уничтожен иезуитами. Выдержки из Катехизиса сохранились в труде польского иезуита Лаща. Проникнутый идеями хилиазма (тысячелетнего царства божьего на Земле перед концом света), С.Зизаний считал, что в мире ведут борьбу силы добра (Иисус) и зла (Антихрист). С точки зрения Зизания, Страшный Суд – это социальная акция – уничтожение помощников Антихриста-папы римского – иезуитов и униатов. Зизаний также выступил против православных иерархов, за что был объявлен еретиком.

После Брестского собора И. Потей перевел и выпустил под одной обложкой две книги П. Скарги «Синод брестский» и «Описание и оборона собора русского брестского», в которых защищалась уния. В ответ на это в 1597 г. Мартин Браневский под псевдонимом Христофор Филалет (Правдолюбец) издал в Вильне на польском (а в 1598 г. и на старобелорусском) языке «Апокрисис или Ответ на книги о соборе Берестейском». Браневский считал, что причиной унии явилось стремление православного духовенства добиться материальных благ и политических прав, заседать в сенате. Он предсказывал, что в случае насильственного распространения унии на землях Беларуси и Украины начнется крестьянская война. В ответ на это И Потей издал «Антиризис или Апологию против Христофора Филалета» в 1599 г.

В начале XVII в. И. Потей издал еще несколько трудов, защищавших унию: «Разговор берестянина с братчиком» (1603), «Воскресение Наливайко» (1607), «Ереси, невежество и политика попов и мещан виленского братства», «Гармония» и «Реляция» (все в 1608 г.).

В ответ на «Ереси» Потея Мелетий Смотрицкий (1575–1633) по заказу виленского братства написал «Антиграфы или ответ на зьедлевый трактат». А затем под псевдонимом Феофил Орфолог М. Смотрицкий издал в 1610 г. «Френос или Плач восточной церкви», в котором показал бедственное положение православной церкви, выступил против католической церкви (особенно против догмата о непогрешимости пап), объяснял предательство иерархов, перешедших в унию (М. Рогозы, И. Потея, К. Терлецкого и др.), моральным разложением.

Как появились Саги и можно ли им доверять

Сага – это не только серия фильмов о «Звездных войнах» или о семействе вампиров. Строго говоря, настоящей сагой может считаться лишь то произведение, что записано во времена позднего Средневековья в Скандинавии, точнее – в Исландии. Предполагалось, что рукописи эти правдиво рассказывают о событиях прошлого, но насчет достоверности написанного есть серьезные сомнения.

Как возникали старинные саги и что помогло их сохранить

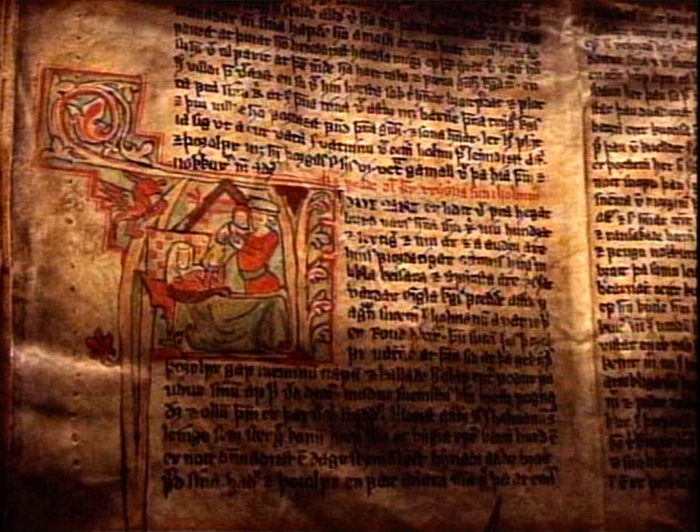

Рукопись саги, XIII в.

Все саги, за редким исключением, составляли в Исландии. Этот остров в северной части Атлантического океана, к западу от Скандинавского полуострова, был заселен в IX веке норвежцами, которые покинули родные края из-за конфликта с королем Харальдом I.

Прошло немного времени – и появились первые саги, предания, в которых осмысливалось прошлое и настоящее исландцев. Сагами называли сказания о народе и его истории, о родах и родовых распрях, потом – о правителях, епископах, рыцарях. Слово saga на древнескандинавском и означало «сказание». Кстати, родственным этому термину стало и английское say («сказать»).

Инсталляция из Музея саги в Рейкъявике

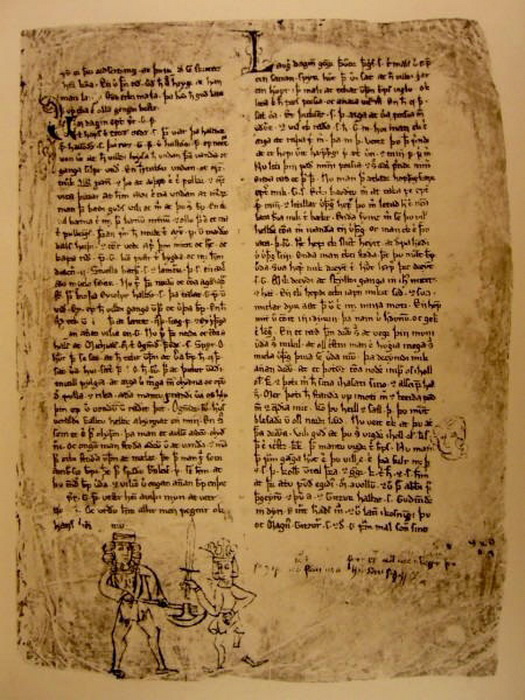

Замечательной особенностью исландских саг стало то, что об их первоначальном, оригинальном содержании, о периоде создания, а часто – и о сочинителях – сейчас можно только догадываться. До настоящего времени дошли старые рукописи, но дело в том, что записывались они спустя значительное время после того, как события саг имели место.

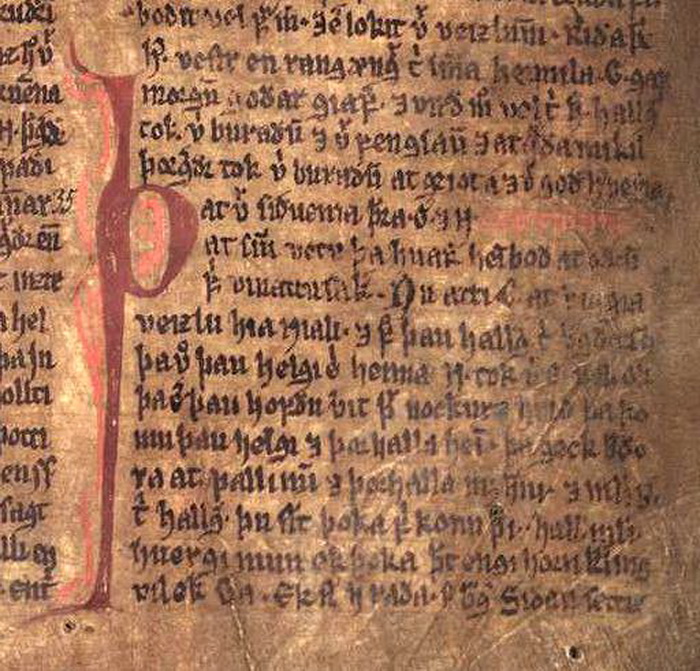

Сага. Рукопись XIV века

Самые древние из письменных источников, где зафиксированы саги, относятся к XII веку, а большинство саг было сложено в период с X по XI век – это так называемый «век саг» или «эпоха саг». Рукописи составлялись в большом количестве вплоть до XV века, и благодаря этому сохранилось довольно большое количество этих образцов исландской литературы. Они же позволяют изучать историю средневековой Скандинавии и нашествий викингов, включая и их путешествия к славянским землям.

Или все-таки не позволяют?

Бог Один и другие персонажи саг

Среди саг можно выделить несколько основных разновидностей. Рассказывали саги о древних временах – то есть о ранних периодах исландской и скандинавской истории. Эти правдивые повествования включали довольно значительное количество мифов и легенд, впрочем, и другие типы саг не были освобождены от некоторого вымысла.

Нередко персонажем сказания становился бог Один, главный из пантеона богов германо-скандинавской мифологии. Появляясь в повествовании в облике почтенного старца, он часто помогает героям.

Инсталляция Музея саги в Рейкъявике

Составляли «саги об исландцах», родовые саги – те подробно описывали истории распрей, случаи кровной мести, которая определяла жизнь многих поколений враждующих семейств. Саги вообще отличаются подробным, обстоятельным описанием всех действующих лиц и их генеалогии.

Неспешный рассказ о том, как звали родителей героя, а затем его жену и прочих членов семьи, а потом все те же описания в отношении следующего героя младшего поколения, и так много раз – сейчас это могло бы показаться скучным, поскольку удаляет слушателя-читателя от поворотов сюжета, но для исландцев обойтись без этой составляющей было немыслимо.

«Фрейр стал правителем после Ньёрда. Его называли владыкой шведов, и он брал с них дань. При нем были такие же урожайные годы, как и при его отце, и его так же любили. Фрейр воздвиг в Уппсале большое капище, и там была его столица. Туда шла дань со всех его земель, и там было все его богатство. Отсюда пошло Уппсальское богатство и всегда с тех пор существует. При Фрейре начался мир Фроди Тогда были урожайные годы во всех странах. Шведы приписывали их Фрейру. Его почитали больше, чем других богов, потому что при нем народ стал богаче, чем был раньше, благодаря миру и урожайным годам. Его женой была Герд дочь Гюмира. Их сына звали Фьёльнир. Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго считалось в его роде почетным званием, и его родичи стали потом называться Инглингами». («Сага об Инглингах», ок. 1220 – 1230 гг., автор – Снорри Стурлусон).

Саги и изучение истории Исландии

Саги об исландцах, как отдельная разновидность саг, рассказывали, помимо преданий о кровной вражде, историй о путешествиях викингов, еще и о том, как происходило переселение на остров первых колонизаторов. Вероятнее всего, такие повествования некогда включали в себя реальные события жизни исландцев, во всяком случае – в своем первоначальном изложении.

Были «королевские саги», их складывали о правителях – главным образом, правителях Норвегии, которой Исландия оказалась подчинена в середине XIII века. Спустя некоторое время появились так называемые «рыцарские саги» – они представляли собой переводы французских любовных песен и других сочинений подобного рода, пришедших в Исландию с материка.

О. Вергеланд. Прибытие норвежцев в Исландию. 872 г.

В XI веке остров стал христианским, здесь появилась первая церковь (что, правда, не вытеснило скандинавских богов из исландского эпоса). Стали складывать так называемые саги о епископах, представлявшие собой жизнеописание христианских святых.

Еще одной разновидностью саги была «сага о недавних событиях»: в этих случаях речь шла о том, что произошло либо при участии автора, либо стало ему известно непосредственно от одного из действующих лиц. Такие сказы включали большое количество мелких деталей, подробностей, отчего объем произведений мог доходить до тысячи страниц, а количество персонажей – и превышать это число.

Фрагмент Саги о Стурлунгах

Обращаясь к сагам, можно изучать и историю, и мифологию Исландии – и чаще всего отделить одно от другого непросто или вообще невозможно. Маловероятна абсолютная правдивость рассказанного, прежде всего, из-за значительного, в несколько веков, промежутка времени между событиями и записями о них. Встречаются и саги-компиляции, как, например, сага о Стурлунгах, созданная для обобщения истории Исландии до подчинения ее Норвегии.

С другой стороны, можно назвать эти исландские произведения своего рода национальной энциклопедией: они порой включали в себя и тексты древних законов, и короткие рассказы, и фрагменты поэтических произведений. Авторы большинства саг неизвестны, лишь саги на религиозные темы, записанные начиная с XIV века, содержат указания на сочинителя. Одним из таких повествователей стал Стурла Тордарсон, который, написав несколько саг о заселении Исландии, вошел в историю и как прозаик, и как историограф.

Исландская иллюстрация к саге, XVII век

Саги оказались ценным вкладом исландцев в европейскую литературу и в изучение средневековой истории. Но о тех же викингах они дают довольно смутное представление. История викингов закончилась намного раньше, чем появились первые рукописи со старинными сагами.

Материалы по теме

А вот ещё:

Когда и как в России появилось кофе?

В 1665 году придворный доктор предписал царю Алексею Михайловичу «лекарство против надмений, насморков и главоболений».

Пётр I во время своей заграничной «стажировки» посетил в 1697 году Голландию и, пожив в доме торговца и бургомистра Амстердама, пристрастился к кофе. Напиток тогда продавали в аптеках. Ему приписывали удивительные лечебные свойства: «…осушает любой насморк и излечивает простуду, избавляет от ветров, укрепляет печень; превосходное средство против чесотки и порчи крови; облегчает сердце и жизненно важное биение такового, приносит облегчение страдающим болями в желудке и отсутствием аппетита» и т. д.

Вернувшись обратно на родину, Пётр издал специальный указ, повелевающий всем подданным пить кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях. Позже его стали предлагать даже посетителям Кунсткамеры. Безусловно, подобные резкие меры вызывали суровую отповедь у наиболее консервативной части населения, в частности, у патриарха и других представителей духовенства. В ту же немилость попал и чай: «Чай проклят на трёх соборах, а кофе на семи», «Кто пьёт чай, отчаявается от Бога, кто пьёт кофе − налагает ков на Христа». Подобные рассуждения стали частью общей, скрываемой от официальных властей критики перехода к европейскому образу жизни.

Экстравагантный в своих поступках Пётр любил эпатировать придворных неожиданными появлениями у них дома с требованием налить ему чашку кофе. Вельможи были готовы сделать всё, чтобы угодить строптивому государю. За покупкой кофе они отправлялись в специальные кофейные дома. Первые из них, естественно, появились в столичном Петербурге. В 1724 по указу Петра I тут было открыто 15 трактиров для иностранцев, привыкших к кофейной традиции.

Страстной поклонницей этого напитка была Анна Иоанновна: каждое утро она непременно начинала с чашки кофе, подаваемой прямо в постель. Тогда же была осуществлена регламентация всех питейных заведений, в том числе и кофеен, в которых разрешалось подавать «одно кофе, чай, шеколад и табак». Первой кофейней такого рода стал трактир Доминика Риц Апорта на Невском проспекте, находившийся в здании лютеранской церкви Петра и Павла.

Кофейня. Источник: Pinterest

Екатерина II отличалась ещё большей любовью к кофе, причём напиток должен был быть особенно крепким: она выпивала до 5 чашек каждое утро, на которые уходило около 400 грамм молотых зёрен, зато потом императрица чувствовала себя бодро и энергично в течение всего дня. Известен забавный случай, когда к императрице пришёл с докладом её секретарь Яков Козьмин. Был сильный мороз, и царица, желая помочь согреться своему подданному, предложила ему чашку крепкого кофе. Однако, эффект был обратным: бедолаге стало настолько плохо, что он чуть не скончался от сильного сердцебиения.

В это же время популярным развлечением становится гадание на кофейной гуще, первое упоминание о котором датируется 1747 годом. В отличие от других колдовских способов, такой вид гадания считался менее предосудительным, а к 1760-м годам появляются даже печатные книги с наставлениями для гаданий.

В знаменитом сатирическом журнале Новикова «Живописец» сообщалось о лёгкости, с которой можно «целый лист госпож, девиц и мужчин предъявить, кои при приключившихся случаях за кофейницами посылают». «Кофейницами» называли специально обученных женщин, которые, «смотря на разные черты и виды приставшего к бокам чашки вареного кофея, в удовлетворение суеверных на требования или сумнения их делают разные угадывания». Существует ещё одна легенда, что в 1799 году император Павел I принимал у себя цыганку, которая якобы нагадала его скорую кончину.

Трапеза. Источник: Pinterest

В начале 19-го века самой знаменитой кофейней стала «Кондитерская Вольфа и Беранже», которая была настоящим центром интеллектуальной Петербурга. Легенда гласит, что именно её последней посетил Пушкин перед своей роковой дуэлью с Жоржем Дантесом.

В истории российского кофе особую роль сыграла международная выставка садоводства, состоявшаяся в 1884 году в Петербурге. Выставку посетили бразильские фермеры, которые привезли лучшие образцы сортового кофе, чем немало удивили местных кофеманов и существенно пополнили свои кошельки — было заключено огромное количество договоров на поставку бразильского кофе. После этой выставки импорт кофе в Россию увеличился практически вдвое — с 8 до 12 тонн.

С началом революции кофейная культура была несколько утрачена по причине дороговизны. Только с расцветом торговли в годы НЭПа удалось частично восстановить прежнюю любовь к этому напитку. «Кофий», как его тогда называли, стал необходимым атрибутом повседневной жизни советского буржуа-нэпмана, хотя простой народ относился к этому напитку с недоверием. И даже серия рассказов «Ленин и кофе» (по аналогии с «Ленин и дети») не спасла «росу бодрости».

Послевоенная хрущёвская «оттепель» вернула кофе массовому потребителю, разрешив его свободную продажу — правда, ненадолго. Как и чай, он вскоре стал весьма дефицитным продуктом, а заменителем его стал более дешёвый цикорий или такие специфические напитки как желудёвый или ячменный кофе. После надоевших советскому потребителю кофезаменителей, к 1991 году в продаже появился растворимый кофе колумбийского или бразильского производства. Этот тренд сохраняется в повседневной массовой культуре до сих пор.

Реклама кофе в журнале «Огонек». Источник: Pinterest

Стоит особо остановиться на традиционно русских способах приготовления кофе. Как и чай, кофе варили в специальном самоваре, который представлял собой сосуд цилиндрической формы, нижняя часть которого была декорирована фигурной решёткой (отверстие для циркулирования воздуха), кран с фигурным репейником, а внутри на трубу-жаровню надевалась съёмная рама, к которой подвешивался холщовый мешочек для молотых кофейных зёрен.

На рубеже веков из Европы были заимствованы новые приборы для приготовления чая и кофе — бульотки (от франц. bouillotte — маленький чайник, грелка). Это были сосуды с краником на подставке со спиртовкой, рассчитанные на 1−2 литра готового напитка.

Традиционный русский «самовар» для кофе. Источник: Pinterest

В заключении приведём рецепт традиционного «русского кофе» опубликованный в 1900 году придворным поваром Ю. Михайловым в его книге «Здоровый домашний стол».

«В нелуженом кофейнике из красной меди на 5 стаканов кладётся 3 ложки жареного молотого кофе и ½ чайной ложки цикория. Заваривают крутым кипятком и затем кипятят. Несколько раз кипячёный таким образом кофе ставится на 5 минут вдали от огня, чтобы дать возможность осесть гуще. Очень хорошо осаждается гуща, если в самый кофейник бросить раскалённый уголь. Затем кофе осторожно разливается, чтобы не взболтать гущу».

Торстейнссон Б.: Исландские саги и историческая действительность

Бьёрн Торстейнссон

Исландские саги и историческая действительность

Перевод Арнора Ханнибалссона

«Скандинавском сборнике. Выпуск 3», Таллинн, 1958.

Оригинал находится на сайте http://norse.ulver.com

Когда я был на конгрессе скандинавских историков в Орхусе летом 1957 г., мне попала в руки интересная книга — второй выпуск «Скандинавского сборника».

Этот сборник с большим удовлетворением был принят всеми, кто занимается гуманитарными науками в скандинавских странах. В нем опубликованы основные работы в области скандинавоведения в СССР с резюме на шведском и эстонском языках, что создает для нас, не знающих русского языка, возможность узнать о содержании опубликованных работ. Меня лично, вполне естественно, заинтересовала в первую очередь статья о Харальде Прекрасноволосом. По-видимому, ее автор считает, что исландские саги — довольно достоверные исторические источники. Он ссылается при этом на мою книгу «Исландская республика»[1], но, кажется, не соглашается с моим утверждением, что исландские саги следует прежде всего рассматривать как источники об исландском обществе лишь для периода написания самих саг. К сожалению, я не имею возможности в короткой статье привести все аргументы в подтверждение этого моего убеждения, которое разделяют и многие другие ученые в этой области, но я хотел бы представить моим читателям некоторые замечания и новый взгляд на исландские саги, что, возможно, изменит точку зрения некоторых историков на исландские саги как источник. В связи с этим я хочу заметить, что издание в Советском Союзе трех исландских саг на русском языке еще более поощряет меня написать эту работу.

— саги об исландцах — это научный термин, обозначающий определенную отрасль литературы. Кто был автором caг — неизвестно. Их персонажи — исландцы, жившие в эпоху расцвета первой исландской республики с 930 по 1030 г., а написаны они в период с 1180 г. до середины XIV века. Классическим периодом исландских саг является XII век. Саги написаны в реалистическом стиле, психологически правдоподобны, логически правильны, но их историческая достоверность подчиняется законам искусства. Слово «сага» — исландское понятие, которое обозначает рассказ о событиях или же сам процесс развития событий, но никак не совпадает с понятием «история» или «наука».

Исландцы приняли христианство на альтинге в 1000 году, и уже в XI веке книги религиозного содержания писались на исландском языке; но эти книги не сохранились. В начале XII века были написаны работы первого исландского историка Семунда Сигфуссона, прозванного Мудрым (1056–1133). Он первым из скандинавов учился во Франции. После возвращения домой он стал одним из влиятельнейших хавдингов страны, женил своего сына на норвежской принцессе, чтобы усилить знатность своего рода и увеличить его влияние. Он написал «Перечень норвежских королей» — короткую книгу о королях Норвегии до 1047 г. Эта книга была написана по-латыни и также не дошла до нас.

Но не Семунд считается отцом исландской литературы, а его современник, Ари Мудрый Торгильссон (1067–1168). В течение 1123–1133 годов Ари написал краткую историю Исландии — «Книгу об исландцах». Там он разделил историю Исландии на эпохи по «Перечню норвежских королей». Это не понравилось исландским епископам, которые в то время были наиболее влиятельными правителями страны. Тогда Ари составил новую книгу, где он опустил почти совсем биографии королей, а свою хронологию стал выводить из периодов пребывания у власти законоговорителей и епископов. Ари отбирает свои источники с особенной тщательностью и неизменно ссылается на них.

В течение зимы 1117–1118 гг. записываются исландские законы.

В источнике, относящемся к середине XII в., указывается, что тогда пишутся в Исландии книги о законах, родословные, переводы христианских книг и рассказы о святых, «а также та мудрая наука, которую Ари Торгильссон в книгах запечатлел с разумностью мудреца»[2]. Ари написал также книги по генеалогии, и существуют сильные доводы в пользу того, что он же написал так называемую «Книгу о заселении» (Landnamabók). Эта книга — самая своеобразная книга на исландском языке и в мировой литературе, насколько я знаю, нет ничего подобного, кроме как только у маори в Новой Зеландии[3]. «Книга о заселении» рассказывает об обнаружении Исландии и о заселении каждой части страны. В ней содержится много сведений о родственных связях исландцев, а также короткие рассказы о событиях в Исландии в эпоху заселения (370–930). В «Книге о заселении» содержатся исторические факты, составляющие основу исландских саг, и из книги явствует, что эти факты зачастую довольно бедны. «Книга о заселении» существует в нескольких вариантах, ибо вплоть до XIV века к ней делались добавления.

–1161 гг. (последняя дата не точна). Эта книга не сохранилась, лишь ее отрывки приведены в других произведениях. Называется она «Спинной хребет» (Hryggjarstykki), и об авторе известно лишь то, что он долго проживал в Норвегии. Эйрик впервые записывает исландский разговорный язык, подробный рассказ на исландском языке. В то же время (1160–1185) написана книга об Олаве Святом «rex perpetuus Norvegiae». Церковь особенно чтила память этого короля, распространившего христианство, и эту книгу написал, конечно, церковник для укрепления царства божьего на земле, но имени его мы не знаем, и сохранились лишь отдельные отрывки этой работы. И этот безымянный автор и Эйрик Оддссон заявляют, что они поддерживают направление Ари Мудрого в историографии, и, по их словам, они записывают лишь то, что они получили из достоверных источников. Однако такое «критическое источниковедение» имеет довольно слабое значение, когда пишется история святого. Около 1180 года норвежский монах Теодрикус пишет работу «Historia de antiquitate regum Norvegiensium». Книга рассказывает о биографиях королей Норвегии, начиная с Харальда Прекрасноволосого до 1130 года. Автор говорит, что не хочет говорить о событиях, происходивших после этого года, ибо тогда были совершены тяжкие преступления и убийства. Он говорит, что его источниками являются исландцы, и если в книге содержатся ошибки, то это исключительно по их вине. Теодрикус говорит, что он — первый историк в Норвегии, а его работу можно расценивать наряду с современными ему европейскими хрониками.

Вскоре после того, как Теодрикус закончил свою книгу, в Норвегию прибыл и жил там (в 1185–1188 гг.) Карл Йонссон (умер в 1213 г.), аббат самого древнего исландского монастыря на Тингэйрар. Там он пишет на исландском языке биографию короля Сверрира Сигурдссона по указаниям самого короля. Сверрир умер в 1202 г., и Карл закончил его биографию позже, у себя в Исландии.

Примерно ок. 1170 г. королевская и церковная власти в Норвегии стали пытаться увеличить свое влияние в Исландии. Из-за этого отношения между странами стали напряженными, и архиепископ проклял главных хавдингов исландцев. Трудно предположить, что случилось бы, если бы фарерский священник Сверрир Сигурдссон не приехал бы в это время в Норвегию и не сделался бы руководителем восставших. Он одержал победу, приобрел власть, выгнал архиепископа из страны. Сверрир так ослабил власть королей и церкви в Норвегии, что в течение нескольких десятков лет она уже не могла достигнуть прежней силы. Папа римский проклял Сверрира, но он все-таки остался у власти и стал популярным среди исландцев благодаря своим подвигам, ибо он временно ликвидировал иностранное вмешательство в исландские дела. «Сага о Сверрире» — одно из первых художественных прозаических произведений в исландской литературе. Она написана как поддержка для получившего папское проклятие короля, как знак благодарности исландцев за оказанную им помощь со стороны короля.

В это же время в Норвегии был написан и «Очерк истории норвежских королей», охватывавший период с IX века до Сверрира. Считают, что Сверрир сам велел написать эту книгу в качестве введения к своей биографии.

В то же время, когда Карл написал сагу о Сверрире, в окрестностях монастыря на Тингэйрар написана и первая чисто исландская сага «Сага о сражении в горах» (Heitarvigasaga). Манера повествования в ней очень проста. Около 1200 года написана также «Сага о названных братьях», вторая из старших исландских саг. Она рассказывает о названных братьях — Торгейре Хаварссоне и Тормоде Бессасоне, который был героем и придворным поэтом Олава Святого. Эта сага является как бы добавлением к саге об Олаве Святом, как ясно видно из нее самой. Там больше церковного красноречия, чем в других исландских сагах, и ее герой Торгейр Хаварссон — один из наиболее непривлекательных персонажей всех саг. Из «Саги о названных братьях» и «Саги о святом Олаве» Халльдор Кильян Лакснесс черпает материал для своего романа «Герпла», в котором писатель мастерски описывает ничтожность военщины и походов викингов в противоположность счастью и благополучию мирного труженика.

и приняли христианство. Об этом интересном викинге два монаха на Тингэйрар написали саги по латыни. Одд Сноррасон. как считают, закончил свою сагу около 1190 г., а Гуннлауг Лейфссон (умер в 1218 г.) переделал эту работу несколько позже и прибавил рассказы об исландских событиях, между прочим, о принятии христианства в Исландии. Эти почтенные монахи пишут в гораздо более подлинном церковном стиле, чем их аббат Карл Йонссон. Они доверчивы и мало что критикуют, как полагается авторам святых книг. Гуннлауг написал также по-латыни историю исландского святого, покойного Йона Эгмундссона, епископа в Хоуларе. Все эти латинские книги потерялись, но их содержание сохранилось в переводах. Гуннлауг перевел также некоторые исторические и церковные книги.

Около 1200 г. в Исландии впервые вводится поклонение своим святым. Они не канонизируются папой римским, а поклонение им вводится законом на альтинге. В 1199 г. на альтинге было зачитано свидетельство о деяниях Торлака Торхалльссона (умер в 1193 г.), и тогда же его зачислили в число святых. Несколько позднее была составлена история этого святого. «Сага о Торлаке» явилась первой книгой, написанной о современных автору событиях, ибо неизвестный автор знал Торлака лично. После этого исландцы пишут ряд саг о своих епископах. Вслед за «Сагой о Торлаке» была написана сага о епископах в Скальхольте, т. н. Хунгурвака. Когда сага о божьем короле Олаве Трюггвасоне стала известной в Хунатинге[4], неизвестный автор написал как бы добавление к ней «Сагу о Халльфреде беспокойном скальде», который был главным придворным поэтом короля Олава.

Некоторые не были удовлетворены историей Олава Трюггвасона, написанной в XII веке, и поэтому в начале XIII в. были написаны еще две объемистые саги об этом неинтересном святом. Кроме того, исландцы в это время написали саги и о многих других королях Норвегии, сагу о князьях Оркнейских островов и сагу о фарерцах. Около 1220 г. написана довольно большая книга об истории норвежских королей в 1035–1177 гг. Эта книга известна под названием «Книга в полусгнившем переплете», ибо она дошла до нас только в одной плохо сохранившейся рукописи. Саги, содержащиеся в ней, являются наиболее развитыми по стилю и манере повествования во всей исландской литературе, существовавшей до тех пор. Среди саг о королях вплетено около 30 коротких рассказов об исландцах, посещавших норвежских королей. Некоторые из этих рассказов можно считать чуть ли не самыми большими драгоценностями исландской древней литературы. Таковы, например «Рассказ об Аудуне из Западных фьордов», «Рассказ о Халльдоре сыне Снорри» и «Рассказ о Хрейдаре Глупом»[5].

Кроме этих книг исландцы составили, начиная с возникновения литературы в стране, целые кучи стихотворений о святых и королях на земле и на небе, о языческих божествах и древних героях, о повседневном труде и о ссорах с соседями — и, конечно, о своих возлюбленных. Они также писали и переводили большое количество всяких церковных книг, год написания которых трудно определить. Уже к 1220 году много раз распахивалась и засевалась литературная почва Исландии, и оставалось лишь ожидать появления гения. И он появился.

— первый исландский писатель, о котором мы имеем подробные сведения. Он родился в 1179 году, был сыном смохавдннга у Брейдафьордура, в Западной Исландии. В это время в Исландии существовало два семейства стурхавдингов. Им принадлежали просторные земли, и кроме того они прихватили еще большие богатства церкви, которой управляли в силу духовного образования. Оба эти семейства захватили власть и богатство в Южной Исландии, самой плодородной части страны. Хойкдайлир в Арнестинги были старшими из этих семейств, их предки, Мосфеллингар, поняли, что страх божий является полезным во многих отношениях и взяли на себя инициативу ввести христианство в Исландии в 1000 году. Они считали себя родственниками королей Норвегии, посылали своих сыновей учиться в другие Скандинавские страны и в Германию, создали первые школы в Исландии и из их среды вышли первые епископы в стране. Используя церковь как орудие власти, они добились того, что народ платил им дань.

— Оддаверяр, из юго-восточной части Исландии, выступает в качестве хавдингов (около 1100 г.) во главе с Семундом Мудрым, о котором шла речь выше. Вначале они не были столь знатными и влиятельными, чтобы сравниться с Хойкдайлирами, по, по-видимому, они умели с большей хитростью, чем кто-либо другой, добиваться богатства и влияния. Оддаверяры посылали своих сыновей учиться во Францию и Англию; Семунд поднял престиж и усилил влияние семейства, женив своего сына на норвежской принцессе. В их имении — Одди — и начинается в Исландии писание книг о королях. Там были написаны книги о королях Норвегии, Дании и о князьях Оркнейских островов[6].

Хойкдайлиры, наоборот, делали больший упор на церковную литературу. У них были написаны книги о грамматике, о святых и епископах. Ари Мудрый, автор первой истории Исландии, был их воспитанником. Главы этих семейств стали считать себя как бы некими владетелями в Исландии и время от времени приобретали решающее влияние в управлении страной.

В северной части страны главные центры культуры были в Хоуларе, в долине Хьяльтадалур и в монастыре на Тингейрар. В XII веке самая лучшая школа в Исландии находилась в Хоуларе. Там работали иностранные преподаватели, например, из Франции, и там были сделаны некоторые астрономические открытия. На Тингейрар был главный центр литературы, как было отмечено выше. В этих местах, где развивалась исландская культура — царствуют европейские культурные традиции, и писатели в этих местах — Семунд, Ари, Одд, Карл, Гуннлауг и многие другие усвоили традиции литературы зарубежных стран и имеют многих предшественников в других странах.

образовались сначала в устной форме. Они написаны представителями духовенства во имя славы бога и властителей. Но очень может быть, что многие из тех рассказов, которые связываются с сагами о королях, сначала были сочинены в устной форме и были потом записаны в той форме, в которой они ходили среди исландского народа. В большинстве этих рассказов чувствуется другой дух, чем в литературе высших классов. В них говорится о мужестве простых сыновей бондов, об отношении их к королям и князьям.

Вне тех областей на юге, где правили аристократические семейства, управляли смохавдинги, рассеянные по всей стране. Их власть была связана с остатками древнего родового строя. Стурла Тордарсон, отец Снорри, ссорился с аристократией на юге, и, конечно, терпел поражение в этих ссорах. В конце концов Оддаверяры сделали Стурлу своим сторонником и взяли его сына Снорри к себе в качестве воспитанника. В Одди Снорри получил хорошее образование, ибо там был крупный центр науки, а целью Оддаверяров было несомненно сделать Снорри впоследствии хавдингом на западе страны и своим союзником. Когда ему было двадцать лет, он женился на одной из богатейших женщин страны, на дочери хавдинга в Боргарфьордуре, и у них обоих составилось богатое хозяйство. Когда молодой и талантливый хавдинг переселился на Запад, смохавдинги в той части страны старались всячески усилить его власть. Сами они имели незначительное влияние на тингах, в то время как руководитель Оддаверяров обладал решающим голосом при решении дел во второй половине XII века. Смохавдинги, по-видимому, поняли, как обстоит дело с демократией в стране, и они стали передавать или даже продавать Снорри свою власть в Западной Исландии, чтобы сконцентрировать всю ее в его руках и усилить сопротивление против стурхавдингов на юге. Сначала Оддаверяры смотрели на усиление Снорри благожелательно, и в 1215 г. его избирают законоговорителем, то есть, председателем альтинга. В следующем году Снорри прибыл на альтинг с большой армией, и тогда Оддаверярам показалось, что их воспитанник стал слишком большим. А после этого развитие пошло в таком направлении, что род Снорри — Стурлунги — стал бороться со старыми крупными хавдингами Юга за власть и богатство. Эта борьба приняла довольно жестокие формы и длилась тридцать лет — в так называемую эпоху Стурлунгов (1235–1264). Примерно к 1220 году Стурлунги приобрели большие земельные владения, а в эпоху Стурлунгов они прибегли к помощи норвежского короля, чтобы приобрести абсолютную власть в Исландии. Однако их отношение к королевской власти было противоречивым. Хойкдайлиры были древним аристократическим семейством и использовали это обстоятельство во внутренней и внешней политике. Стурлунги, наоборот, только недавно приобрели власть и им не хватало всего того влияния, которое придавали Хойкдайлирам знатность, долголетнее пребывание у власти и духовное образование. Стурлунги не могли вести своего происхождения от церковных хавдингов и от иностранных князей, они должны были быть знатными в силу своих личных качеств и в силу качеств исландских бондов, своих предков.

— их то тянуло к королям, то к исландской республике, древней демократии родового строя, и эта противоречивость стала движущей силой едва ли не самой оригинальной литературы в Западной Европе.

Хеймскрингла — главная работа Снорри Стурлусона. Эта книга является историей норвежских королей с самого начала и до прихода к власти Сверрира Сигурдссона в 1177 г. В этой книге Снорри безжалостно срывает ореол святости с христианских королей и обращает внимание на их узурпацию власти и на нарушение ими священного мира. В романе «Герпла» X. К. Лакснесс следует образцу Снорри, обнажая неприкрытую действительность эпохи викингов. Крупные бонды пользуются симпатией у Снорри, а святого Олава он трактует совершенно реалистически. Но Снорри не еретик, а художник, и поэтому свет и тени сочетаются в его работах. По сей день идут споры о сущности его героев: были ли они просто-напросто злодеями или же в них было нечто грандиозное? Снорри первым объяснил заселение Исландии фактом вынужденной эмиграции норвежцев на запад через океан из-за угнетения со стороны короля Норвегии.

«Книги в полусгнившем переплете» и «Саги об Эгиле». Эгиль Скалла-Гримссон был одним из предков его и других хавдингов на западе Исландии. Эгиль — герой саги — великий поэт, и в саге о нем содержатся некоторые стихотворения, которые приписывают ему, но, конечно, очень сомнительно, что Эгиль сам написал все эти стихи. Эгиль — историческое лицо, но в достоверных источниках просто упоминается лишь его имя. В руках же Снорри Эгиль становится исландским национальным героем, человеком, который убивает принцев и всегда одерживает победу в своих сражениях с властителями на земле и на небе. Эгиль выдвигается вопреки влиянию южно-исландской аристократии, он является гордостью жителей западной Исландии: язычник, крестьянин-поэт, не допускавший, чтобы его угнетали. Несмотря на то, что Снори значительно увеличил свою власть и богатство, он становится со временем как бы противоположным полюсом в исландском обществе по отношению к представителю Хойкдайлиров — Гицуру Торвальдссону. С одной стороны, знатный, консервативный, крупный хавдинг, применявший любые средства для достижения цели, не уважавший ни обещаний, ни обязательств, поставивший себя в ряды иностранных князей, с другой стороны, недавно разбогатевший, высокообразованный и радикальный крупный хавдинг, который поставил себя в ряды крупных бондов и действовал как глава исландской республики в течение довольно длительного периода. Снорри вовсе не был военным руководителем, как и другие предшествовавшие ему законоговорители. Он хотел, быть хавдингом в силу популярности среди народа, а не в силу насилия и угнетения, и пользоваться уважением народа, как руководитель родового общества, без надобности царствовать над ним. Норвежская монархия и Гицур Торвальдссон «наградили» Снорри за его литературную и общественную деятельность, убив его в его собственном доме в Рейкхольте (Боргарфьордур, Западная Исландия) в 1241 году. Более тяжкого преступления не было совершено в Исландии в течение всей ее истории[7].

Считают, что «Сага об Эгиле» написана около 1220 г. В тот же период под руководством Снорри написана другая крупная сага — «Сага о людях из Оружейного фьорда», а «Сага о Вигаглупе» написана немного позже в Эйярфьордуре (Северная Исландия), так сказать, в родовом округе Стурлунгов. Этими крупными сагами начинается исландская оппозиционная литература, и одна крупная работа следует за другой как раз в тех частях страны, где утвердилась власть Стурлунгов. Область вокруг Брейдифьордура называли образно Аттикой Исландии. Там начинается направление своего рода исландской эпохи Возрождения в литературе — за двести с лишним лет до того, как это направление появляется на континенте Европы. Снорри написал также Эдду — учебник по древней исландской мифологии и по древнему искусству стихосложения. Но исландское Возрождение возникло преждевременно. Власть королей и церкви была до такой степени сильной, что остатки древнего родового строя в Исландии не могли ее преодолеть, и эта оппозиционная исландская литература не имела заметного влияния за пределами Исландии.

Каждый, кто хочет выяснить себе сущность исландских саг, причины их появления и оригинальность, должен понять, что они являются реалистической литературой определенного общественного строя, целеустремленной в своей проповеди, вызванной необходимостью оппозиции и борьбы против всевластия королей и церкви и их классовой пропаганды, направляющей все свои силы против последних оплотов древнего свободного родового строя. Они выдуманы, но повествование держится обычно в тех рамках, которые не извращают представлений того времени о героической эпохе.

«Нью Стейтсмен энд нейшн» от 3 ноября 1956 г. Он пишет, между прочим, следующее: «Общественный реализм не является, конечно, единственно и неизбежно самым лучшим видом литературы. Но, по-видимому, он развивался в последнюю очередь, и соответственно этому является, наверное, наиболее развитым.

писать эпические поэмы, как «Малдонское сражение» или же стали писать баллады, мы могли бы отдать им равное почтение, но мы не были бы так удивлены. То, что они, однако, проделали, это было создание общественно-реалистической литературы много веков до того, как были сделаны попытки в этом направлении в других частях Европы, и такого качества, которое, в известных пределах, никогда еще никто не превзошел».

Одэн не видит, чем вызван этот реализм. В середине средних веков, в период процветания католической церковной власти, высшие классы целеустремленно стараются сбить с толку разумное мышление народа, окутать угнетающее государство высших классов теологическим ореолом, сделать народ беспомощным и страдающим от божьей власти. В «Конунгсскугшау» («Королевское зерцало»), своего рода энциклопедии для сыновей крупных князей в Норвегии, написанной около 1260 г., говорится, что «глупый народ считает, что король ему назначен врагами». Политическая идеология королевской и церковной власти была господствующей в средние века, а народ в Исландии, как и в других странах, не имел стройкой идеологии в своей борьбе против наступления враждебной ему власти феодалов в XII и XIII вв., хотя древний родовой строи был еще живой действительностью. В XII и XIII вв. существовал еще всеобщий тинг (альтинг) в Исландии; там существовали древние учреждения родового строя, и чужая пропаганда феодальной власти совсем не чувствовалась вне тех областей на юге, где господствовали семейства хавдингов. Эти учреждения, тинги, и воспоминания о древней свободе становятся для тех исландцев, которые не подчинились крупным хавдингам, движущей силой в политической борьбе, откуда они черпают образцы, противопоставляемые героям феодального строя. Большинство народов имеет предания о так называемой героической эпохе, но исландские саги нельзя классифицировать наряду с подобными преданиями, за весьма и весьма редкими исключениями. Они имеют скорее гораздо больше родства с греческими трагедиями, чем с Илиадой Гомера и с пьесами Шекспира, чем с «Поэмой о Бьольфе». Еще по сей день спорят о том, в какой степени греческие трагедии отражают политическую борьбу в Афинах в период их создания, но все согласятся с тем, что греческие трагедии, пьесы Шекспира и саги об исландцах вызваны противоречиями того общества, в котором они появились. Некоторые ученые, как, например, Барди Гудмундссон объясняют почти все моменты «Саги о Ньяле» отражением политических событий в Исландии в середине XIII века. Он считает, что эта сага является как бы ключом к пониманию этого века, но опирается в незначительной степени на события древности. Другие ученые пришли к такому же выводу относительно других саг об исландцах. Хотя сюжет некоторых из этих саг взят из героической эпохи, но они ясно и отчетливо отмежевываются от обычной литературы, повествующей о событиях героической эпохи, например, от исландских саг и героях так называемых Древних car, от поэм Эдды, греческих и германских поэм о героях и т. д. То, что отличает эти отрасли литературы друг от друга, то, что делает их непохожими на другие, — и есть общественный реализм исландских car.

В указанной рецензии Одэн говорит по поводу этого следующее:

«Хотя мы не считаем, что в совершенно определенных, специфических условиях исландцы непременно должны были писать именно так, как они писали, имеет полный смысл обратить внимание на те своеобразные особенности их жизни, которые отличали их от остальных европейских народов того времени. Большинство переселенцев были аристократического происхождения и покинули Скандинавию потому, что не хотели ни господствовать, ни быть подчиненными, а лишь стремились к независимости. Они наследовали военный характер своего класса, но воевать против подчиненных народов или завоевывать их не было более их профессией. Время от времени они предпринимали пиратские налеты, но и такие экспедиции были лишь интермедией в их повседневной жизни, в которой основное место занимали обработка земли и рыболовство. Некоторые, может быть, имели хутора побольше, чем другие, но не было никаких крупных феодальных землевладельцев, имеющих частное военное формирование (дружину). Упоминается о существовании рабов, но не упоминается о существовании праздного класса, который считает труд ниже своего достоинства. В условиях жизни на маленьком, не очень плодородном острове, далеко от главных центров политической, религиозной и интеллектуальной деятельности, их интересы неизбежно становились ограниченными. В Исландии все до некоторой степени знали друг друга, и мировые события вызывали у исландцев меньше интереса, чем поступки соседей.

и менее однородном, ибо писатель, стремящийся к отражению социальной действительности, должен описывать такую жизнь, которую он знает непосредственно и лично. Если он делает попытку писать о людях и обществах, которых он собственно не знает, он будет или писать стандартно или производить безжизненную и громоздкую документацию. Повсюду в сагах чувствуется непосредственный опыт. В литературе тех обществ, где имеется класс слуг и рабов, члены низших классов изображаются или как верные слуги своих хозяев или как комические жулики; или же они совсем игнорируются, как, например, в «Courtly Romances». А раб Мелькольв в «Саге о Ньяле» — такая же реальная личность, как его хозяйка Халльгерд».

Уже издавна считается истиной та версия исландской древней литературы, что норвежские переселенцы, переплывшие океан и прибывшие в Исландию около 900 года, были некой избранной частью норвежского народа — creme de la creme — сливки сливок норвежской искусности и знатности. В «Книге о заселении», в родовых сагах и в сагах об исландцах факты о знании и изобретательности приводятся для того, чтобы доказать, что герои, о которых идет речь, — знатного происхождения, в качестве их предков указываются короли, князья и другие знатные люди, но часто автор ограничивается просто утверждением, что предки героя были знатными. В одном месте в «Книге о заселении» упоминается, что знание своих родословных необходимо исландцам, чтобы доказать, что они не происходят от рабов и безродных проходимцев, эмигрировавших из Норвегии в эпоху Харальда Прекрасноволосого. Многие литературоведы в наши дни довольно невысокого мнения о родословных, но в свое время родословные были неотъемлемой частью литературы. Они — наследство древнего родового строя, и бонды пользуются этим наследством в XII и XIII веках, чтобы доказать, что они свободные люди. Это в значительной степени удается в Исландии, ибо в тот период феодальная власть была там слаба и там существовали еще многие учреждения родового общества. Уверенность в собственном высоком достоинстве стала в течение веков одним из самых драгоценных моментов культурного наследия исландского народа. В условиях иностранного угнетения со стороны датчан народ никогда не забывал, что его предки были знатными, свободными людьми ‘ и что, следовательно, народ имеет полное право жить свободно и независимо в своей стране. Эта уверенность и привязанность к своим предкам ясно проявляется у Йоуна Хреггвидссона в романе X. К. Лакснесса «Исландский колокол».

Братья исландских бондов по классу в других странах Европы не обладали такими благоприятными условиями. Крестьяне находились там под ярмом эксплуататорских классов. В книге «The English Rising of 1381» авторы Р. X. Хилтон и X. Фаган пишут[8]: «Наиболее ранним из известных нам в XIII в. случаев, когда крестьянство оказывало сопротивление повышению рент, являлись, как и следовало ожидать, выступления отдельных крестьян против своих лордов. Во многих манорах лорды пытались увеличить отработочные повинности и другие формы ренты. Лишь немногие, бесспорно свободные по своему юридическому статусу крестьяне в состоянии были оказать сопротивление повышению рент. Они имели право бороться против этого, прибегая к королевским судам, и феодалам трудно было оспаривать покоившиеся на обычае размеры ренты свободного крестьянина. Вилланы же не имели права обращаться с жалобами на своего лорда в королевский суд и были отданы на произвол лорда и его манориальной курии, если только они не могли оказать действительного коллективного сопротивления. Однако отнюдь не все крестьяне признавали, что они являются бесспорно несвободными, поэтому борьба за ренту предстает на первых этапах как борьба за определение личного статуса. Лорды пытались доказать, что их держатели являются юридически несвободными и потому степень эксплуатации их зависит от «воли лорда»; крестьяне же, со своей стороны, пытались доказать, что они юридически свободны или что их рента установлена на определенном фиксированном уровне в силу каких-либо других законных прав.

Поэтому в начале XIII в. в королевских судах находилось на рассмотрении бесчисленное множество дел, целью которых было определить, является ли такой-то крестьянин по своему происхождению вилланом или нет. Для этого составлялись крестьянские родословные, многие из которых были настолько длинными, что вполне могли посрамить некоторые «старинные» фамилии. Характерный пример такого рода дел упоминается в «Записной книге» знаменитого юриста XIII в. Брактона. В 1224 г. аббат монастыря Бэтл (около Гастингса, Суссекс) пытался удвоить повинности двух крестьян деревни Кроумарш в Оксфордшире. Оба крестьянина, устами одного из них, утверждали, что они свободные люди и, следовательно, повинности их не подлежат увеличению. Тогда аббат для решения дела со спорившим с ним крестьянином привел его троюродного брата, относительно которого доказано было, что он несвободный. Это оказалось решающим обстоятельством, принесшим аббату победу; в довершение аббат доказал, кроме того, что оба крестьянина выполняли вилланские повинности и работы наряду с другими крестьянами той же деревни, которые, по всеобщему признанию, были бесспорными вилланами и эксплуатация которых не была поэтому ограничена законом.

что их рассматривали королевские суды. Значительно большее число таких случаев, по-видимому, не выходило за пределы манориальных курий. Движение протеста, шедшее судебным путем, не ограничивалось, однако, отказом отдельных лиц нести налагавшиеся на них тяготы. В некоторых случаях крестьяне пытались доказать, что они все — свободные люди, как это сделали крестьяне Стоутона в Лестершире в 1279 г. Лестершир был областью, густо заселенной датчанами после их вторжений в Британию. Скандинавские племена, у которых родовой строй сохранился лучше, чем у англосаксов, среди которых они поселились, создали традицию крестьянской свободы в Восточной Англии. На этом основании мужчины и женщины Стоутона утверждали, что они являются свободными «сокменами», платящими аббату Лестерского монастыря лишь денежную ренту и обязанными в определенных случаях являться в суд. Но аббат был несравненно влиятельнее в королевском суде, чем крестьяне, и имел возможность привести свидетелей, подтвердивших под присягой, что держатели аббата — вилланы. Королевские судьи всегда готовы были защищать интересы тех, кто без тени сомнения мог доказать свою свободу, ибо свободные люди были полезным и даже необходимым элементом в местном управлении. Но вместе с тем судьи сами были помещиками, эксплуатировавшими крепостных, и таким же помещиком был король. Поэтому они не желали вмешиваться в отношения между лордами и крепостными».

человека сражениями с королями и князьями. Этот фактор исландских саг Эйнар Ольгейрссон хорошо освещает в главе «Люди родового строя» в своей книге «Родовой строй и государственная власть в первой исландской республике», которая переведена на русский язык[9].

Многие из первопоселенцев Исландии эмигрировали из Норвегии и бежали от угнетения нарастающей власти господствующего класса, которое началось там с приходом к власти Харальда Прекрасноволосого. Они вовсе не были какими-то анархистами, не желавшими никому подчиниться, а наоборот, наиболее лояльными из всех, если только их личные права, как свободных людей, не нарушались. В период создания саг об исландцах в Исландии существуют уже и богатые земельные собственники с частной военной дружиной и праздный класс, класс не обязанный трудиться. В тех частях страны, где классовое общество достигло наивысшей степени развития, никакой оппозиционной литературы против этого восходящего класса написано не было. Саги об исландцах появляются в тех частях страны, где сопротивление всевластию феодальных семейств является наиболее ожесточенным. Исландия — большой остров площадью в 104000 км², причем горные хребты и реки разделяют страну на отдельные, почти изолированные части. Районы, где были созданы саги об исландцах, находятся как раз в тех частях на западе и на востоке страны, где управляли малые хавдннги, или иными словами — там, где родовой строй имел наиболее глубокие корни. Люди писали там именно так, как написаны саги об исландцах не потому, что у них возникало желание писать книги на основе общественного реализма, а просто потому, что их вынуждали к этому; они должны были подняться на защиту от нападения чужой классовой власти. Авторы саг пользовались тем преимуществом, что они не должны были являться на суд господствующего класса, чтобы там доказывать, что они свободные люди, как это должны были делать английские крестьяне. Исландцам удалось доказать всему миру, что они — свободный народ, и поэтому они создали исландскую республику в 1944 г.

Общественный реализм саг об исландцах «уходит своими корнями к обществу, в котором человек занимал еще главное место, а главным героем истории был трудящийся, его жизнь и труд, его горести и радости. Человек, трудящийся бонд, еще не превратился в орудие обогащения господствующего класса, еще не сделался безымянным холопом, которого можно было убивать или унижать во имя славы угнетателя», говорит Эйнар Ольгейрссон в книге «Родовой строй и государственная власть…»[10].

«Этим я не хочу сказать, что древнеисландская литература — это реалистическая литература в современном понимании, но то, что древние исландские саги видели мир менее заслоненным ученостью, более обнаженным, нежели западноевропейская литература того времени, направляли внимание более на творение, чем на творца, что было — безбожным согласно христианскому учению», говорит X. К. Лакснесс в «Заметках о древних сагах»[11].

–1262 гг.); Эйнар Ольгейрссон подробно исследует этот вопрос в своей книге. Но я несколько подробнее рассмотрю то восстание духа, которое вызвало исландские саги, — восстание против всевластия духовенства и королей и давайте поближе рассмотрим героя саги — Эгиля Скалла-Гримссона.

Припомним, что весьма сомнительно, является ли прототипом героя саги об Эгиде подлинная личность X века, хотя имя Эгиля встречается в родословных.

«в литературе христианского народа, что нигде в Европе нет ничего ему параллельного и крайне мало сколько-нибудь похожего», и что поэтому вполне понятно, что Йоун из Груннавика (исландский ученый начала XVIII в.), когда его консультировали в качестве специалиста, по поводу саги об Эгиде, вынес решение, что «такую книгу можно, правда, печатать, но переводить нельзя». Он так заботился о репутации своей родины, что не мог допустить распространения такой клеветы об исландцах, какой является эта книга о «грубости и алчности».

В период средних веков святые, ангелы и черти были такой же реальностью в области идей и в литературе развитых классовых государств, какими ныне являются герои детективных романов и кинозвезды. X. К. Лакснесс пишет, что одним из обстоятельств, которое приближает «Сагу о Ньяле» (одно из величайших произведений исландской литературы) к объективной реальности теснее, чем большинство других иностранных произведений литературы, — это то, что «естественные», а не «теологические» события, — являются главными событиями романа — и это одна из причин того, что «Сага о Ньяле» является языческой книгой, несмотря на XIII век. Ни одно из решающих событий романа не происходит вне объективного мира; в нем нет ни ангелов, ни чертей, не упоминаются даже скандинавские гиганты или призраки, если не считать некоторых видений, из которых большинство имело место перед Бряуднской битвой[14]. В романе нельзя отметить ни одного случая, когда бы лицо божественного происхождения выдвигалось бы на передний план, чтобы изменить ход событий или перенести их на небеса».

Мятеж против классового общества, поднятый в литературе, провалился в том смысле, что с его помощью не удалось одержать победу над властью угнетателей. После написания «Саги об Эгиле» романы в таком же духе создавались в тех частях страны, где еще не укрепилась власть хавдингов. В областях, где господствовали Хойкдайлиры и Оддаверяры, саг в собственном смысле не было создано. Там могли появиться лишь произведения, пропитанные влиянием тогдашней модной европейской литературы господствующего класса. Потомки же Стурлунгов долго еще продолжали усиленную культурную деятельность. Однако после XIII века пришлось долго ждать, чтобы легенды о святых вновь объяснялись нам таким же, так сказать, «неотеологическим» способом, как это делал в свое время Снорри Стурлусон, который сообщал, что святой Олав сам прорыл к морю канал, чтобы убежать от своих врагов, в то время, как церковная легенда гласила, что проход к морю внезапно открылся сверхъестественным образом.

Предстоит еще большая работа по детальному исследованию древней литературы моего народа, ибо до сих пор марксисты мало что предприняли в этой области. Но если моя статья приведет к переоценке традиционного взгляда на исландские саги, если читатели саг станут смотреть на них как на целеустремленную, общественно-реалистическую литературу того времени, то тогда я считал бы, что достиг своей цели.

Примечания

Þjoðveldi, Reykjavík, 1953.

[2] Ton Helgason. Norrøn Litteraturhistorie, S. 93.

[3] V. G. Childe. History. P. 17.

[4] В Северо-Западной Исландии. В этой же области находятся острова Тингэйрар.

øn Literaturhistoria. Munskgaard, København, 1934.

[7] Sigurdur Nordal. Snorri Sturluson, Reykjavik, 1920; Gunnar Benediktsson. Snorri skald i Reykholti, Reykjavik, 1957.

[8] См. русский перевод этой книги: Р. Хилтон и Г. Фаган «Восстание английского народа в 1381 г.», Москва, 1952. Стр. 39–41.

[10] См. Ольгейрссон Э. Цит. произв., стр. 222.

[12] См. Ольгейрссон Э. Цит. произв., стр. 223.

[14] Эта битва называется не по имени места битвы, а по имени лица, принимавшего в ней участие — Бряудна.

[15] H. K. Laxness. Silrihavad grein.

— Бьёрн Торстейнссон (Björn Þorsteinsson), Магистр философии (Рейкьявик, Исландия); ум. в 1986 г.