Синтаксис как разделы грамматики

Определение синтаксиса как раздела грамматики

Синтаксис (от греч. строй, порядок’), в традиционном понимании совокупность грамматических правил языка, относящихся к построению единиц, более протяженных, чем слово: словосочетанию и предложению. Существуют и более расширительные понимания синтаксиса, восходящие к терминологической традиции семиотики. В соответствии с первым из них в понятие синтаксиса включают правила построения любых более сложных языковых единиц из более простых; при этом появляется возможность говорить о внутрисловном синтаксисе или о синтаксисе текста. В еще более расширительном понимании под синтаксисом понимаются правила построения выражений любых знаковых систем, а не только вербального (словесного) языка. При всех существующих пониманиях предмета синтаксиса раздел соответствующей теории (языкознания, семиотики), занимающийся изучением синтаксических единиц и правил, также называется синтаксисом.

Синтаксис как раздел грамматики, изучающий строй связной речи, включает в себя две основные части: 1) учение о словосочетании и 2) учение о предложении.

Как и грамматика в целом, синтаксис имеет дело с выражением в языке некоторых наиболее часто встречающихся значений, таких, как «субъект», «признак», «вопрос», «отрицание» и т.п., причем способом выражения этих значений в синтаксисе являются иерархически организованные конструкции.

Границы синтаксиса и морфологии не всегда можно очертить с достаточной уверенностью: слово (предмет морфологии), как и предложение, обладает определенной иерархической структурой, и морфологические категории, как и синтаксические, связаны с выражением некоторых наиболее частотных значений. Этим объясняется появление обобщающего термина «морфосинтаксис». Однако структура слова значительно проще, чем структура синтаксических единиц в собственном смысле. Кроме того, предложение способно к теоретически бесконечному усложнению: как правило, в его состав можно включить еще некоторое число единиц, и при этом предложение не утратит грамматической правильности, в то время как слова, способные к потенциально бесконечному усложнению, встречаются редко и далеко не во всех языках (таковы, например, сложные существительные в немецком языке).

Особенность синтаксиса заключается также в том, что в процессе речи говорящий постоянно создает новые предложения, но крайне редко – новые слова. Таким образом, в синтаксисе наглядно проявляется творческий аспект языка, и поэтому синтаксис часто определяют как раздел грамматики, изучающий порождение речи – образование из ограниченного множества слов теоретически неограниченного множества предложений и текстов.

Изучение синтаксиса включает две большие группы проблем: описательные и теоретические. Цель синтаксического описания – с наибольшей полнотой и точностью сформулировать правила, которые отличают правильно построенные предложения некоторого языка от неправильных. Теоретический синтаксис является частью общей теории грамматики; его задача – выделить универсальный, т.е. свойственный всем языкам компонент синтаксических правил и установить пределы того разнообразия, которое проявляют языки в области синтаксиса.

Описательный синтаксис включает приемы и методы синтаксического анализа, который ставит в соответствие предложению его грамматическую структуру, а также правила, с помощью которых грамматически правильные предложения некоторого языка могут быть отличены от неправильных. Эти правила могут быть распознающими, т.е. позволяющими ответить на вопрос о том, является ли некоторое произвольное выражение правильным или неправильным выражением данного языка, или порождающими, т.е. осуществляющими синтез правильных предложений данного языка на основе элементарных единиц и правил их соединения.

Основы синтаксиса

Определение синтаксиса как раздела грамматики, его предмет в современном языкознании. Характеристика подчинительных словосочетаний. Типы связи слов в словосочетаниях. Структура и виды предложений. Способы выражения синтаксической структуры предложения.

| Рубрика | Иностранные языки и языкознание |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 28.05.2015 |

| Размер файла | 42,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Глава 1. О предмете синтаксиса

1.1 Определение синтаксиса как раздела грамматики

1.2 О предмете синтаксиса в современном языкознании

Глава 2. Вопросы словосочетания

2.1 О словосочетании

2.2 Подчинительные словосочетания

2.3 О типах связи слов в словосочетании

Глава 3. Предложение как основа синтаксиса

3.1 Структура и виды предложения

3.2 Способы выражения синтаксической структуры предложения

Список использованной литературы

С 1970-х годов по настоящее время в связи с развитием описательной лингвистики в научный обиход вошли сотни синтаксических описаний языков разной структуры, генетической принадлежности и места распространения. Поэтому актуальность выбранной темы очевидна, т.к. происходит бурное развитие синтаксической типологии, которая ориентируется в основном на функциональные теории.

Целью курсовой работы является раскрытие синтаксиса, как части теоретической грамматики.

При написании курсовой работы автор ставил перед собой следующие задачи:

— исследовать синтаксис как часть теоретической грамматики

— проанализировать задачи и предмет синтаксиса;

— раскрыть основные составляющие синтаксиса (словосочетание и предложение).

Методологической и теоретической базой данной работы являются труды известных лингвистических теоретиков 20 века и учебная литература по языкознанию и языковедению для высших учебных заведений.

Глава 1. О предмете синтаксиса

синтаксис словосочетание предложение

1.1 Определение синтаксиса как раздела грамматики

Синтаксис (от греч. строй, порядок’), в традиционном понимании совокупность грамматических правил языка, относящихся к построению единиц, более протяженных, чем слово: словосочетанию и предложению. Существуют и более расширительные понимания синтаксиса, восходящие к терминологической традиции семиотики. В соответствии с первым из них в понятие синтаксиса включают правила построения любых более сложных языковых единиц из более простых; при этом появляется возможность говорить о внутрисловном синтаксисе или о синтаксисе текста. В еще более расширительном понимании под синтаксисом понимаются правила построения выражений любых знаковых систем, а не только вербального (словесного) языка. При всех существующих пониманиях предмета синтаксиса раздел соответствующей теории (языкознания, семиотики), занимающийся изучением синтаксических единиц и правил, также называется синтаксисом.

Синтаксис как раздел грамматики, изучающий строй связной речи, включает в себя две основные части: 1) учение о словосочетании и 2) учение о предложении.

Как и грамматика в целом, синтаксис имеет дело с выражением в языке некоторых наиболее часто встречающихся значений, таких, как «субъект», «признак», «вопрос», «отрицание» и т.п., причем способом выражения этих значений в синтаксисе являются иерархически организованные конструкции.

Границы синтаксиса и морфологии не всегда можно очертить с достаточной уверенностью: слово (предмет морфологии), как и предложение, обладает определенной иерархической структурой, и морфологические категории, как и синтаксические, связаны с выражением некоторых наиболее частотных значений. Этим объясняется появление обобщающего термина «морфосинтаксис». Однако структура слова значительно проще, чем структура синтаксических единиц в собственном смысле. Кроме того, предложение способно к теоретически бесконечному усложнению: как правило, в его состав можно включить еще некоторое число единиц, и при этом предложение не утратит грамматической правильности, в то время как слова, способные к потенциально бесконечному усложнению, встречаются редко и далеко не во всех языках (таковы, например, сложные существительные в немецком языке).

Описательный синтаксис включает приемы и методы синтаксического анализа, который ставит в соответствие предложению его грамматическую структуру, а также правила, с помощью которых грамматически правильные предложения некоторого языка могут быть отличены от неправильных. Эти правила могут быть распознающими, т.е. позволяющими ответить на вопрос о том, является ли некоторое произвольное выражение правильным или неправильным выражением данного языка, или порождающими, т.е. осуществляющими синтез правильных предложений данного языка на основе элементарных единиц и правил их соединения.

1.2 О предмете синтаксиса в современном языкознании

В современном теоретическом языкознании складываются три точки зрения на предмет синтаксиса.

В настоящее время синтаксис словосочетаний кладется в основу описания синтаксической системы малоизученных языков.

Множественность синтаксических подходов прошлого продолжена определенным образом и современным языкознанием. Так структурный синтаксис начал разрабатываться в рамках структуральной теории языка (дескриптивная лингвистика) и обогатил синтаксические работы рядом новых исследовательских приёмов: оппозиционный анализ, анализ по непосредственно составляющим, приём трансформации.

Семантический («глубинный») синтаксис исходит из универсальности синтаксических функций, объясняемых всеобщностью структуры человеческой деятельности, и противопоставляет поверхностным языковым структурам «глубинные структуры». Увлечение «глубинными структурами» разделяется далеко не всеми языковедами.

Современный научный синтаксис предполагает уяснение ряда теоретико-лингвистических и философских проблем, важных в методологическом отношении.

Снова встает вопрос о соотношении языка и мышления, предложения и суждения, причем ввиду сложности этих явлений и многоаспектности взаимоотношений между ними встает ряд новых проблем. В частности, по-новому начинают ставить вопрос об уровнях языка в его синтаксических проявлениях.

Вопросы парадигматических и синтагматических отношений на уровне морфологии и синтаксиса как новый аспект грамматических исследований позволяют углубить представление о синтаксической системе языка и уточнить ряд понятий синтаксиса.

Большое значение приобретает овладение современными приёмами синтаксического исследования.

В области синтаксической теории много спорных и нерешенных еще вопросов. В следующих главах обратимся к исследованию основополагающих вопросов синтаксиса.

Глава 2. Вопросы словосочетания

Слова в речевой цепи не представляют простую последовательность, а находятся в определенных отношениях друг к другу. Каждое слово связано не сразу со всеми словами предложения, а непосредственно с каким-либо одним самостоятельным словом. Это является основной идеей при выделении словосочетаний.

Словосочетание представляет собой смысловое и грамматическое единство не менее чем двух знаменательных слов и в целом подобно слову выполняет номинативную (назывную) функцию в языке. В семантико-грамматических признаках сочетающихся знаменательных слов коренятся наиболее существенные различия даже между близкородственными языками. Семантико-грамматическая природа слов определяет их возможной связи.

Сочетание слов происходит на основе сочинительной (копулятивной) или подчинительной связи между ними.

В сочинительных словосочетаниях ввиду функциональной единства их компонентов общие грамматические категории компонентов одинаковы, т. е. в таких словосочетаниях объединены слова, относящиеся к одной и той же части речи: мать и отец; война и мир; высокий, но худой; быстро и хорошо и т. п.

Система форм словообразования, т. е. парадигма, сочинительных словосочетаний образуется одинаковыми формами словоизменения составляющих их компонентов: (нет) матери и отца, (о) матери и отце; (нет) высокого, но худого—(дать) высокому, но худому.

Сочинительные словосочетания с точки зрения возможности их распространения являются «незамкнутыми» (Булаховский) «открытыми» (Щерба). Количество входящих в них компонентов не ограничено: «Возы были нагружены сеном, соломой, мешик с мукой, горшками, кирпичом, дровами» (А. С. Пушкин); «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал. » (А. Блок).

Конструкции с сочинительными сочетаниями «образуют особый тип расширенных сочетаний многословного образования», четко противопоставляющихся словосочетаниям с подчительной связью между компонентами.

2.1 О словосочетании

Наши высказывания обычно двухсловны или многословны. Это значит, что отдельные слова по необходимости объединяются в высказывания, сочетаются друг с другом, по законам языка и в зависимости от требований выражаемого конкретного содержания (т. е. информации о мыслях, чувствах, настроениях и желаниях, которые нужно выразить для других).

Возникает, таким образом, задача изучения различных типов словесных объединений, а также условий, «запрещающих» и «разрешающих» такие объединения. Эта задача и решается теорией словосочетаний, успешно развивающейся в настоящее время. Правда, в понимании природы словосочетаний ученые еще не достигли желаемого единства взглядов. Отсюда идут и разноречия в определении словосочетаний. Поэтому нам придется (как и в некоторых других случаях) выбрать одно из возможных определений и применять его как «рабочее», т. е. не претендующее на всеобщее признание, но полезное в учебных целях.

Условимся называть словосочетанием два или несколько полнозначных слов, объединенных одной синтаксической связью: видеть птиц, встречать товарища, чтение журнала, полет к луне, идти вперед, петь весело, читать и думать, новый и дорогой; зеленые и розовые, петь, кричать и разговаривать и т. д..

Классификационные деления словосочетаний еще не вполне ясны. Прежде всего выделяются словосочетания подчинительные и сочинительные. Затем словосочетания подчинительные делятся на виды в зависимости от морфологической принадлежности главных и подчиненных членов словосочетаний (именные, глагольные, наречные и т. д.).

2.2 Подчинительные словосочетания

Более многочисленны и разнообразны по своей структуре подчинительные словосочетания. Они образуются распространением| слова в соответствии с его семантическими и грамматическими свойствами формой другого слова.

В отличие от сочинительных словосочетаний, словосочетаний подчинительные являются замкнутыми, закрытыми. Количество входящих в них компонентов ограничено: основным структурным типом является двучленное словосочетание.

В подчинительных словосочетаниях одно из знаменательны слов является главным, стержневым словом, центром словосочетания. Оно-то и определяет структуру словосочетания в цело» а второе знаменательное слово выступает как компонент, зависимый от первого, новый дом, дом отца, идти на станцию, очень большой и т. д.

Сложилось несколько способов классификации подчинительных словосочетаний. В ряде случаев вопросы описания подчинительных словосочетаний требуют еще уточнения.

Эту классификацию словосочетаний можно было бы назвать морфологической.

2.3 О типах связи слов в словосочетании

Во всех рассмотренных группах словосочетаний стабильными остаются типы связи между компонентами, которые могут быть описаны по двум различительным признакам: 1) ограниченность/неограниченность развертывания; 2) ограниченность/неограниченность свертывания. На основе этих противопоставлений выделяются четыре типа связи, которые принимаются нами за основу при анализе и классификации словосочетаний.

Как минимальный контекст они являются объектом изучения при исследовании и словарного состава языка, и его грамматического строя.

Словосочетания демонстрируют взаимозависимость и тесное взаимодействие в них как лексических, так и грамматических факторов.

Исторически словосочетание может преобразоваться в устойчивую фразеологическую единицу (она встала и затянула потуже свой пояс) и фразеологическое единство (затянуть пояс потуже, т. е. «голодать») и, таким образом, полностью перейти в сферу лексики (белый гриб, железная дорога, бить баклуши и т. п.).

Однако в словосочетании может произойти и грамматикализация одного из компонентов словосочетания с перемещением в сферу морфологии (например, превращение словосочетания в аналитическую форму со вспомогательным глаголом, известное в ряде языков): начал говорить, стал говорить, заговорил.

Выделяемые на базе предложения словосочетания могут быть ; сведены в каждом конкретном языке к конечному набору типов или формул, построенных в соответствии с «валентностью» слов и с морфологическими средствами данного языка.

Правила образования словосочетаний как правила расширения| и развертывания частей предложения представляют собой «цикл правил», характеризующих (наряду с правилами построения предложения) определенный аспект синтаксической системы языка. Следует отметить, что «словосочетания являются факультативными компонентами иерархической цепи, поскольку в простых случаях слова могут комбинироваться в предложения, не входя предварительно в состав словосочетаний».

Словосочетание и предложение представляют собой функционально разные единицы языка.

Глава 3. Предложение как основа синтаксиса

Основой синтаксиса в истории науки о языке была теория предложения. Известно много определений предложения. Предложение рассматривалось с разных точек зрения, и, собственно, определение предложения в какой-то мере различает направления в области лингвистики. По тому, как определяют предложение, нередко можно судить о направленности всей грамматической теории той или иной лингвистической школы.

В науке нет единого определения предложения, наоборот, известно более двухсот различных определений. В истории разработки русского синтаксиса можно отметить попытки определить предложение в плане:

Представитель первого направления Ф. И. Буслаев указывал, что «суждение, выраженное словами, есть предложение».

3.1 Структура и виды предложения

Несамостоятельное предложение, возглавленное неличной формой глагола, называется зависимым оборотом. Такими неличными формами могут быть инфинитивы, деепричастия, причастия, отглагольные существительные и т.п..

3.2 Способы выражения синтаксической структуры предложения

В результате синтаксического анализа устанавливается структура предложения, которая может быть представлена с использованием понятия членов предложения (подлежащее, сказуемое, определение и т.д.) либо с помощью более абстрактного понятия синтаксической зависимости. Например, в предложении Вижу красивый дом дополнение дом зависит от глагола-сказуемого вижу в том же смысле, в каком определение красивый зависит от определяемого существительного дом. Отношения синтаксической зависимости между словами в предложении могут быть обозначены стрелками; диаграмма отражает структуру синтаксических зависимостей в предложении.

Другой способ синтаксического анализа заключается в последовательном разделении предложения на все более мелкие единицы, состоящие из наиболее тесно связанных между собой слов. Такие грамматически слитные отрезки называются составляющими. Структура составляющих может быть изображена, например, с помощью скобок: вижу красивый дом с высоким крыльцом. С помощью скобок обозначен тот факт, что все предложение в целом, а также такие его части, как дом с высоким крыльцом, с высоким крыльцом, высоким крыльцом, являются составляющими.

Язык нужен людям для того, чтобы сообщать друг другу о содержании мыслей, чувств, настроений и желаний, т. е. чтобы выражать и воспринимать информацию. Такую задачу нельзя разрешить, если использовать отдельные, разрозненные звуки, морфемы, слова или их грамматические формы. В речевой практике люди объединяют слова в высказывания (предложения), из отдельных высказываний строят их последовательности, в зависимости от объема и сложности того конкретного содержания, той информации, которая выражается.

Можно и нужно говорить, таким образом не только о синтаксической связи слов в высказывании, но также и об их связи фонетической, морфологической, лексической и интонационной.

Современная синтаксическая теория является довольно многогранной. К числу наиболее важных для понимания синтаксической структуры языка относят подчинение и сочинение, словосочетание, синтагму, предложение и его члены.

Список используемой литературы

1. Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском языке. М., 2000.

2. Кацнельсон С. Д. О теории лингвистических уровней//Вопросы общего языкознания. Сб. статей. М., 1999. 63-64

3. Кочергина В.А. «Введение в языкознание», М., 2001

5. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения, Киев, 2002

6. Панфилов. В.З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 2003

7. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1999

8. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1998.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Определение синтаксиса как раздела грамматики. Предмет синтаксиса в современном языкознании. Типы связи слов в словосочетании. Структура и виды предложения. Способы выражения синтаксической структуры предложения. Основные составляющие синтаксиса.

курсовая работа [98,1 K], добавлен 24.09.2010

Предмет синтаксиса как науки и задачи учебного курса. Основные понятия конструктивного синтаксиса. Синтаксис и семантика. Пропозиция. Структура пропозиции. Соотношение коммуникативной и формально-синтаксической структуры высказывания–предложения.

реферат [91,6 K], добавлен 03.12.2007

Основные категории отдела грамматики. Правила и способы соединения слов в словосочетания и предложения. Понятие и деление словосочетаний по В.В. Виноградову. Именные (субстантивные и адъективные), глагольные и наречные (адвербиальные) словосочетания.

реферат [18,5 K], добавлен 07.07.2011

Этапы разработки сравнительного исторического метода в языкознании. Сравнительный исторический метод в области грамматики. Способы реконструкции языка-основы. Сравнительный исторический метод в области синтаксиса. Реконструкция архаичных значений слов.

курсовая работа [41,1 K], добавлен 25.04.2006

Понятие синтаксиса в лингвистике. Характеристика эмоционального синтаксиса. Синтаксические фигуры речи и их функции. Параллелизм как средство выражения экспрессивности и вид эмоционального синтаксиса. Их виды и эффект использования в англоязычной прозе.

курсовая работа [2,0 M], добавлен 01.11.2017

Что такое синтаксис — предмет изучения этого раздела грамматики, основные понятия и средства

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Синтаксис – это один из самых масштабных разделов классического языкознания.

Структурировано и детально он изучается ближе к окончанию средней школы, сразу после морфологии.

Однако внимание его основному объекту – предложению – начинают уделять намного раньше. Словосочетания (что это?), члены предложения, его структура, построение текста – всё это рассматривается именно в рамках синтаксиса.

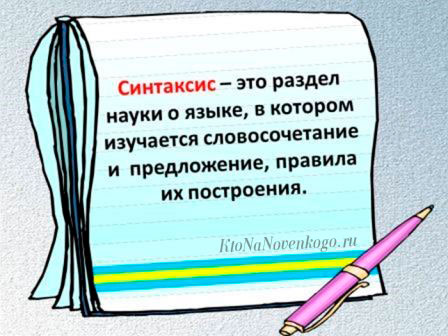

Синтаксис — это.

Слово «синтаксис» имеет древнегреческое происхождение. В языке оригинала оно пишется так: σύν-ταξις. Буквально лексема переводится как «составление», «порядок», «сочетание».

Такое трактование позволило использовать данный термин не только языковедам, но и представителям других направлений – семиотики, логики и программирования. Однако именно его лингвистическая трактовка наиболее известна широким массам.

Итак, согласно академику А.А.Шахматову, в науке о языке:

Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий способы соединения слов и форм слова в словосочетания и предложения, предложений в сложные предложения. А также – сами словосочетания и предложения, их типы, значения, функции, условия употребления, характер и виды взаимодействия.

Если на уровне младших классов школы, то:

Но данный термин применим не только к самому разделу грамматики, но и к объекту его изучения. В таком значении

Синтаксис – это синтаксический строй языка, выраженный в ряде закономерностей, актуальный для построения синтаксических единиц – словосочетания, предложения, текста.

В данном случае можно говорить о синтаксисе конкретного языка – русского, английского, немецкого…

Предмет изучения и основные единицы синтаксиса

Исходя из определения синтаксиса, можно легко выделить его предмет, который условно распадается на две составляющие:

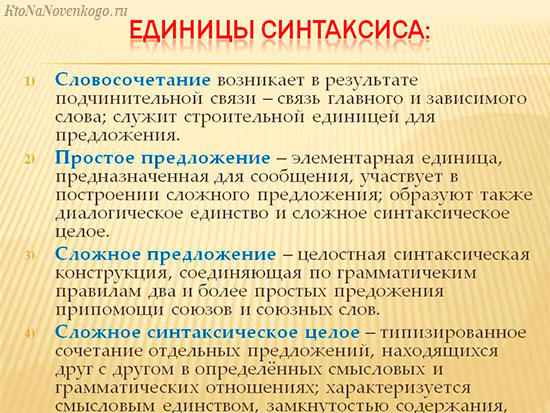

Такие единицы носят название синтаксических. В их перечень разными учеными включается разное количество компонентов.

Традиционно выделяли две единицы – словосочетание и простое предложение. Такая теория поддерживалась многими крупными учеными прошлых лет, к примеру, В.В.Виноградовым.

Однако сегодня перечень синтаксических единиц таков:

В рамках изучения синтаксиса также принято рассматривать сверхфразовые единства (в школе их могут называть сложным синтаксическим целым), а иногда и тексты. Такой подход показан в этом фрагменте презентации:

Однако эти единицы не могут быть названы синтаксическими, поскольку в уровне этой языковой системы не проявляют свои основные свойства.

Аспекты синтаксиса

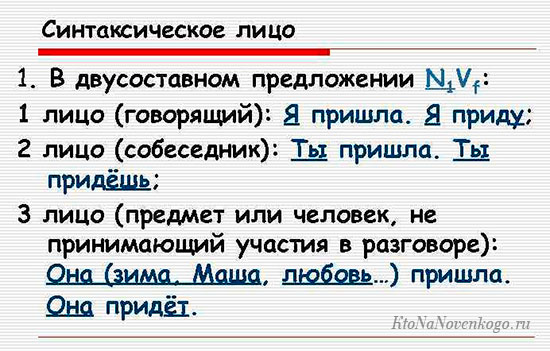

Названные выше единицы сложны и многогранны с точки зрения структуры и смысла. А потому даже в рамках одного раздела требуют разностороннего изучения. В связи с этим в рамках современной лингвистики синтаксис представлен в трех аспектах:

В грамматическом аспекте языковые единицы рассматриваются как некие конструкции, «сочетания», которые соотносимы в рамках некой системы.

Внутри грамматического синтаксиса представлен ряд моделей-схем, которые могут в языке иметь различное семантическое воплощение.

К примеру, под схему «N1 (существительное в Им.падеже) Vf (глагол в личной форме)» можно подставить что-то вроде «Девочка гуляет», «Я бегу», «Идет снег».

С точки зрения семантики (что это?), то же предложение изучают как отражение ситуации, как вербализацию, описание фрагмента действительности.

Разницу между аспектами покажем на примере. Рассмотрим три предложения – «Идет снег», «Снег», «Снежно». Грамматически они соответствуют разным схемам, однако семантически (с точки зрения смысла) они все, по сути, говорят об одном и том же (возможно, с мелкими деталями в трактовании).

Более того, о такой же погоде может говорить даже периферийная часть предложения: «Из-за снега я остался дома». То есть семантически все эти синтаксические единицы / части являются синонимичными. Эти их «смыслы» также называют пропозициями.

Предложения не генерируются неким отвлеченным разумом: они создаются в живой речи и применяются для передачи информации о конкретной ситуации с какой-либо целью (да, мы можем придумать и не ситуативный пример, но это вторично).

Таким образом, синтаксические единицы становятся некими «кирпичиками» коммуникации.

Объясним наглядно и этот момент. То же предложение «Идет снег», обладая одинаковыми пропозициями и грамматическими схемами, может коммуникативно приобретать разные черты:

Выражается это коммуникативное различие только в интонации.

Несмотря на некую субъективность коммуникативного аспекта именно он должен быть признан ведущим. Ведь мы используем синтаксические единицы в речи, применяем для своего реального ежедневного общения.

И если учение о формальных схемах и пропозициях больше интересует науку, то коммуникативная сторона максимально касается каждого индивидуума постоянно.

Заключение

Итак, сегодня мы рассмотрели, что такое синтаксис, поговорили о его предмете, единицах и ключевых аспектах. Более просто об этом крупном языковом разделе можно узнать из видео:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Читая посты в интернете, порой кажется, что многие даже не подозревают о том, что такое синтаксис, морфология и грамматика в целом.