Собственное имя это как

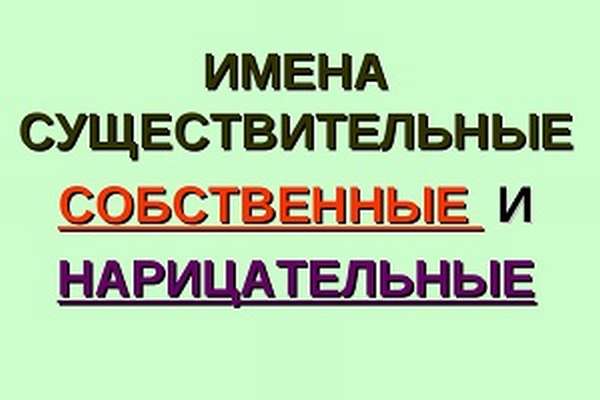

Имя собственное

Во всех европейских языках и в большинстве языков мира, имеющих алфавит и различие между строчными и прописными буквами, имена собственные записываются с заглавной буквы.

Имена собственные исследует ономастика.

Содержание

Типы имён

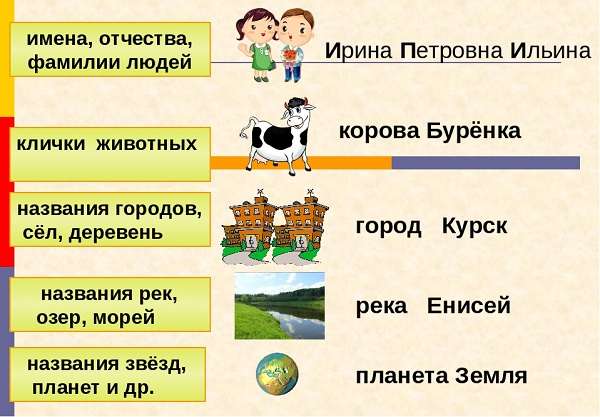

К именам собственным, в частности, относятся:

Имена людей

Имена богов и животных, названия народов,

Географические названия

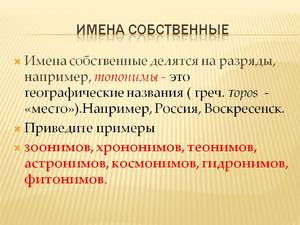

Среди топонимов выделяются различные классы — такие как

Другие названия

Перевод имён собственных

Имена собственные на русский язык в общем случае не подлежат смысловому переводу — они передаются с помощью правил практической транскрипции, транслитерации или принципа этимологического соответствия (транспозиции).

При практической транскрипции слово записывается буквами кириллицы с приблизительным сохранением его звукового облика в исходном языке, но также с возможным учётом написания в оригинале и сложившихся традиций. Практическую транскрипцию следует отличать от фонетической транскрипции, основанной только на как можно более точной передаче звучания.

Многие имена собственные пришли в русский язык давно и не всегда из первоисточника. Это особенно касается географических, исторических, религиозных, фольклорно-мифологических и литературных имён и названий. Не все из них читаются и пишутся так, как предполагают современные нормы и рекомендации в области практической транскрипции, но традиционные эквиваленты всё равно используют, чтобы не вступать в противоречие с существующим массивом исторических, энциклопедических и литературных источников, а также чтобы поддержать тождество имени собственного в языке перевода.

При транслитерации количество неоднозначностей меньше, поскольку слово переводится побуквенно согласно таблице соответствий символов, но побуквенный перевод далеко не всегда соответствует реальному звучанию слова в языке оригинала, кроме того, опять же не всегда удобен в произношении носителями русского языка. Транслитерация используется очень редко, например, при оформлении международных паспортов.

При транспозиции для передачи друг друга используются различающиеся по форме, но имеющие общее этимологическое происхождение имена собственные из разных языков.

Имена собственные в русском языке: классификация и функции

В составе любого языка имя собственное занимает важное место. Появилось оно в далекие времена, когда люди стали понимать и дифференцировать предметы, что потребовало присвоения им отдельных названий. Обозначение объектов происходило, опираясь на его отличительные признаки или функции для того, чтобы название содержало данные о предмете в символическом или фактическом виде. С течением времени, имена собственные стали предметом интереса в различных областях: географии, литературе, психологии, истории и конечно же, лингвистике.

Самобытность и содержательность изучаемого явления привели к возникновению науки об имени собственном — ономастики.

Определение понятия

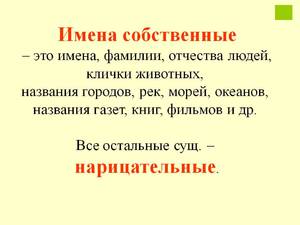

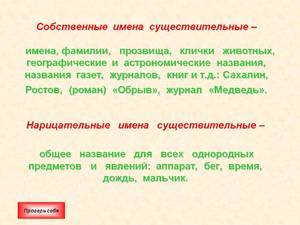

Имя собственное — это существительное, которое называет предмет или явление в конкретном смысле, отличая его от других схожих ему предметов или явлений, выделяя их из группы однородных понятий.

Важный признак этого имени состоит в том, что оно связано с называемым объектом, несет информацию о нем, не затрагивая понятие. Их пишут с заглавной буквы, и иногда названия берут в кавычки (Мариинский театр, автомобиль «Пежо», пьеса «Ромео и Джульетта»).

Употребляются имена собственные, или онимы, в единственном либо во множественном числе. Множественное число проявляется в случаях, когда несколько предметов имеют сходные обозначения. Например, семья Сидоровых, однофамильцы Ивановы.

Функции имен собственных

Имена собственные, как единицы языка, выполняют различные функции:

Классификация онимов

Собственные имена во всем своем своеобразии подразделяются на множество типов:

2. Топонимы — географические названия:

3. Зоонимы — клички животных (Мурка, Шарик, Кеша).

4. Документонимы — акты, законы (закон Архимеда, Пакт мира).

Связь имен нарицательных с именами собственными

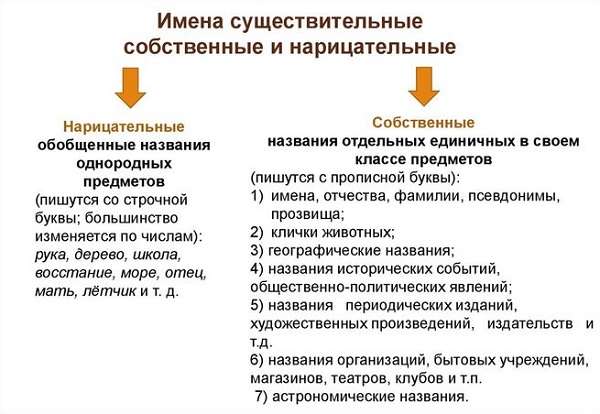

Говоря об имени собственном нельзя не упомянуть имя нарицательное. Различают их по объекту номинации.

Так, имя нарицательное, или аппелятив, называет предметы, лица или явления, которые имеют один или несколько общих признаков и представляют собой отдельную категорию.

Отличия имен собственных от нарицательных, также представляют большой интерес в научных кругах. Этот вопрос изучали такие языковеды, как Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, Л. В. Щерба, А. А. Уфимцева, А. А. Реформатский и многие другие. Исследователи рассматривают эти явления с разных сторон, приходя, иногда, к противоречивым результатам. Несмотря на это, выделяют специфические признаки онимов:

Иногда имена собственные могут преобразовываться в имена нарицательные. Процесс преобразования онима в имя нарицательное называют аппелятивация, а обратное действие — онимизацией.

В качестве примера аппелятивации можно привести переход имени нарицательного «земля» в значении «почва», «суша», в оним «Земля» — «планета». Таким образом, используя имя нарицательное как название чего-либо, оно может стать онимом (революция — площадь Революции).

Кроме того, часто нарицательными становятся имена литературных героев. Так, в честь героя одноименного произведения И. А. Гончарова, Обломова, возник термин «обломовщина», которым обозначают бездеятельное поведение.

Особенности перевода

Особую сложность представляет перевод имен собственных, как на русский язык, так и с русского на иностранные языки.

Перевод онимов невозможно совершить, опираясь на смысловое значение. Его проводят с использованием:

Транслитерация считается наименее используемым способом перевода онимов. К ней прибегают в случае оформления международных документов, загранпаспортов.

Некорректный перевод может стать причиной дезинформации и неправильного толкования смысла сказанного или написанного. При переводе следует придерживаться нескольких принципов:

Подводя итог можно сказать, что онимы отличаются богатством и разнообразием. Своеобразие типов и обширная система функций характеризуют их, а следовательно, ономастику, как важнейшую отрасль лингвистического знания. Имена собственные обогащают, наполняют, развивают русский язык, поддерживают интерес к его изучению.

Видео

Из этого видео вы узнаете, что такое имя собственное.

О нарицательных и собственных именах существительных вы узнаете из этого видео.

Имена собственные. Ономастика

В языке наряду с нарицательными именами существуют имена собственные. Наука, которая занимается их изучением, называется ономастикой. Этот термин образован от греческого слова onomastike из выражения onomastike techne ‘искусство давать имена’.

Имена собственные привлекали к себе внимание ученых еще в Древнем Египте, Греции и Риме. Дискуссии о специфике и значении, а также о границах этого разряда слов продолжались в течение многих столетий — и в древности, и в эпоху Возрождения, и в наше время.

Имена собственные (о ́ нимы, ономы) — это единицы языка и речи, служащие для подчеркнуто конкретного называния отдельных предметов, объектов действительности. Назначение онимов — называть определенный предмет, выделяя его из класса однотипных или родственных предметов (например, мальчик Сережа, кошка Мурка, город Краснодар, журнал «Веселые картинки»).

Ономастика — раздел языкознания, изучающий сущность имен собственных, их специфику, происхождение и развитие. Ономастика связана практически со всеми областями лингвистики, а также с такими науками, как история, география, этнография, культурология, литературоведение, социология, психология, логика, философия и др.

В роли имен собственных выступают чаще всего слова, реже — словосочетания и предложения. Что касается слов, то среди них преобладают существительные (например, Петербург, Мария, Шарик) и субстантиваты (слова других частей речи, перешедшие в класс имен существительных, например: село Александрово, река Зеленая и др.).

Имена нарицательные обозначают классы объектов (собака, город, девочка), а имена собственные даются объектам индивидуальным (собака Шарик, город Кемерово, девочка Ира) и служат для выделения этих объектов из общего класса.

Почти все собственные имена происходят от нарицательных.

Имена собственные весьма многочисленны и используются для называния самых разнообразных предметов, явлений — как реальных, так и созданных воображением человека. Рассмотрим их основные группы.

Антропонимы (от греч. anthropos ‘ человек’ и onyma ‘имя’) — любые имена собственные, которые может иметь человек. Это личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы: Борис, Светлана, Иванов, Чехонте и т. д. Совокупность антропонимов того или иного языка называется антропонимией, а раздел ономастики, занимающийся их изучением, — антропонимикой.

Свои названия часто получают произведения материальной и духовной культуры человечества: корабли, ракеты, автомобили, ювелирные изделия, книги, песни, оперы и многое другое. Для обозначения этих имен собственных используются термины ктематонимы (от греч. ktematos ‘дело’ ) или хрематонимы (от греч. chrema, chrematos ‘вещь, предмет’).

Кроме того, в языке существуют группы слов, по поводу принадлежности которых к нарицательным или собственным именам до сих пор идут споры. Таковы названия людей по месту жительства (с аратовец, москвич ) и этнонимы — названия народов, наций, племен ( русски е , грек и , англичане, алеуты, эвенки ).

Н есмотря на то, что имена и названия интересовали людей с глубокой древности, ономастика как особая наука оформилась совсем недавно — в первой трети ХХ века. Это молодая область лингвистики и, надо сказать, весьма увлекательная: ведь имена собственные очень тесно связаны с историей, культурой и духовной жизнью человечества.

Ономастические знания не помешают и родителям, выбирающим имя для своего ребенка.

Бондалетов В. Д. Русская ономастика. — М., 1983.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. — М., 1973.

Собственные и нарицательные имена существительные в русском языке

Имена существительные делятся на собственные и нарицательные по их значению. Сами определения этой части речи имеют старославянские корни.

Термин «нарицательное» происходит от «нарицание», «нарекание», и используются для общего названия однородных, похожих предметов и явлений, а «собственное» означает «особенность», индивидуальное лицо или единичный предмет. Такое называние отличает его от других однотипных предметов.

Например, нарицательным словом «река» определяются все реки, но Днепр, Енисей – названия собственные. Это постоянные грамматические признаки существительных.

Что такое имена собственные в русском языке

Имя собственное это исключительное наименование предмета, явления, лица, отличного от других, выделяющегося из иных множественных понятий.

Это имена и прозвища людей, названия стран, городов, рек, морей, астрономических объектов, исторических событий, праздников, книг и журналов, клички животных.

Также свои имена могут иметь корабли, предприятия, различные учреждения, бренды изделий и многое другое, требующее особого наименования. Могут состоять из одного или нескольких слов.

Правописание определено следующим правилом: все имена собственные пишутся с большой буквы. Например: Ваня, Морозко, Москва, Волга, Кремль, Россия, Русь, Рождество, Куликовская битва.

Названия, имеющие условное или символическое значение, заключаются в кавычки. Это названия книг и различных изданий, организаций, фирм, мероприятий и др.

Сравните: Большой театр, но театр «Современник», река Дон и роман «Тихий Дон», пьеса «Гроза», газета «Правда», теплоход «Адмирал Нахимов», стадион «Локомотив», фабрика «Большевичка», музей-заповедник «Михайловское».

Обратите внимание: одни и те же слова, в зависимости от контекста, бывают нарицательными или собственными и пишутся согласно правилам. Сравните: яркое солнце и звезда Солнце, родная земля и планета Земля.

Имена собственные, состоящие из нескольких слов и обозначающие единое понятие, подчеркиваются как один член предложения.

Рассмотрим на примере: Михаил Юрьевич Лермонтов написал стихотворение, которое сделало его знаменитым. Значит, в этом предложении подлежащим будут три слова (имя, отчество и фамилия).

Типы и примеры собственных существительных

Эта область лингвистики занимается исследованием информации о наименовании конкретного, индивидуального объекта и выделяет несколько типов наименований.

Антропонимами называют собственные имена и фамилии исторических личностей, фольклорных или литературных персонажей, известных и простых людей, их прозвища или псевдонимы. Например: Абрам Петрович Ганнибал, Иван Грозный, Ленин, Левша, Иудушка, Кощей Бессмертный.

Топонимы изучают появление географических наименований, названий городов, улиц, в которых могут отражаться специфика ландшафта, исторические события, религиозные мотивы, лексические особенности коренного населения, экономические признаки. Например: Ростов-на-Дону, Куликово поле, Сергиев Посад, Магнитогорск, Магелланов пролив, Ярославль, Черное море, Волхонка, Красная площадь и др.

Астронимы и космонимы анализируют появление наименований небесных тел, созвездий, галактик. Примеры: Земля, Марс, Венера, комета Галлея, Стожары, Большая Медведица, Млечный путь.

Есть в ономастике другие разделы, изучающие имена божеств и мифологических героев, наименования народностей, клички животных и пр., помогающие понять их происхождение.

Имя нарицательное что это такое

Эти существительные называют любое понятие из множества подобных. Они имеют лексическое значение, то есть информативность, в отличие от имен собственных, которые таким свойством не обладают и только называют, но не выражают понятие, не раскрывают его свойств.

Нам ничего не говорит имя Саша, оно лишь идентифицирует конкретного человека. В словосочетании девочка Саша, мы узнаем возраст и пол.

Примеры нарицательных существительных

Примеры: врач, студент, собака, воробей, гроза, дерево, автобус, кактус.

Могут обозначать абстрактные сущности, качества, состояния или характеристику: смелость, понимание, страх, опасность, мир, могущество.

Как определить собственное или нарицательное имя существительное

Имя нарицательное можно отличить по значению, т. к. оно называет предмет или явление, относящиеся к однородным, и грамматическому признаку, потому что оно может изменяться по числам (год годы, человек люди, кошка – кошки).

Но многие существительные (собирательные, отвлеченные, вещественные) не имеют формы множественного числа (детство, темнота, нефть, вдохновение) или единственного (заморозки, будни, потемки). Пишутся нарицательные существительные с маленькой буквы.

Собственные имена существительные являются отличительным наименованием единичных предметов. Они могут употребляться только в единственном или множественном числе (Москва, Черемушки, Байкал, Екатерина II).

Но если называют разные лица или предметы, могут употребляться во множественном числе (семья Ивановых, обе Америки). Пишутся с заглавной буквы, при необходимости в кавычках.

Стоит отметить: между собственными и нарицательными именами постоянно происходит обмен, им свойственно переходить в противоположный разряд. Нарицательные слова вера, надежда, любовь стали в русском языке собственными именами.

Многие заимствованные имена первоначально тоже были нарицательными. Например, Петр – «камень» (греч.), Виктор «победитель» (лат.), София – «мудрость» (греч.).

Часто в истории имена собственные становятся нарицательными: хулиган (английская семья Хулихэн с дурной репутацией), вольт (физик Алессандро Вольта), кольт (изобретатель Сэмюэл Кольт). Литературные персонажи могут приобретать нарицательность: донкихот, иудушка, плюшкин.

Топонимы дали название многим предметам. Например: ткань кашемир (Кашмирская долина Индостана), коньяк (провинция во Франции). При этом одушевленное имя собственное становится неодушевленным нарицательным.

И наоборот, бывает, что родовые понятия становятся ненарицательными: Левша, кот Пушок, синьор Помидор.

Собственное имя

(оним) (калька лат. nomen proprium ; оним — от греч. ὄνομα, ὄνυμα — имя, название) — слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект. К С. и. относятся: антропонимы (С. и. людей), топонимы (С. и. географических объектов), теонимы (С. и. божеств), зоонимы [С. и. (или клички) животных], астронимы (С. и. небесных тел), космонимы (С. и. зон космического пространства и созвездий), фитонимы (С. и. растений), хрононимы (С. и. отрезков времени, связанных с историческими событиями), идеонимы (С. и. объектов духовной культуры), хрематонимы (С. и. объектов материальной культуры) и др. Один и тот же оним может быть топонимом, антропонимом, зоонимом и др.; например, Раздан — река, имя личное, кличка животного; «Раздан» — кафе, пароход, рассказ. Это С. и.-омонимы.

Все С. и. в языке данного народа, называющие любые реальные, гипотетические и фантастические объекты, есть ономастическое пространство, представляющее собой непрерывный ряд сменяющихся типов. Эти типы образуют ономастические поля. Имена смежных ономастических полей тесно взаимосвязаны.

Подкласс С. и. в классе имён был выделен в европейской культуре стоиками (3 в. до н. э.). Чёткое выделение и разграничение С. и. достигнуто ономастикой в 60—70‑х гг. 20 в. Ономастика противопоставляет ономастическую лексику апеллятивной, т. е. всему остальному лексическому составу языка, и соответственно оним — апеллятиву (любому слову лексического состава языка). В грамматиках С. и. противополагаются нарицательным именам, но только в классе существительных. Понятие нарицательных имён поэтому не совпадает с понятием апеллятивной лексики.

В отличие от других слов С. и. не связано непосредственно с понятием; оно вторично по отношению к апеллятиву; основное значение С. и. заключено в его связи с денотатом; С. и. являются значительным межъязыковым слоем лексики, как правило не требующим перевода, что ведёт к появлению иноязычных С. и. в любом языке. В состав С. и. могут входить любые части речи, артикли, предлоги. С. и. может полностью или частично совпадать по форме с апеллятивом, например «бей» — фамилия Бей, «чёрная» — река Чёрная, «покаяние» — фильм «Покаяние», «суглинок» — деревня Суглинки, «ведь» — фамилия Ведь. Оно может совпадать с чистой основой, словом, словосочетанием, предложением, так как любая из этих форм субстантивируется благодаря основной функции С. и. — называть индивидуальный объект (или индивидуализировать группу родственных объектов).

У С. и. и у апеллятивов в частотности употребления грамматических и словообразовательных средств языка существуют значительные расхождения: то, что частотно в С. и., может быть редким или совсем отсутствовать в апеллятивах в данной языковой среде, и наоборот. Это позволяет выявлять определённые словообразовательные модели в С. и. данного языка, отличные от словообразовательных моделей апеллятивов по флексиям и грамматическому роду, а также особое словоизменение. В целом можно говорить об ономастических системах и подсистемах и об особых ономастических закономерностях. Элементы лексики избирательно вовлекаются в С. и., получают особые условия функционирования и часто, особенно у антропонимов и теонимов, благодаря длительности существования «консервируются», что способствует сохранению уникальных языковых единиц.

С. и. имеют 3 основных источника: переход апеллятива в С. и. (онимизация); заимствование иноязычных С. и.; переход С. и. из одного разряда в другой (трансонимизация). Они могут быть созданы и искусственно, такие имена-окказионализмы далеки от сферы образования несобственных имён, например личные имена Фрит, Эпик, Виоланта и т. п. Возникновение С. и. диктуется общественной необходимостью различения однотипных объектов. Характер С. и. определяется многими факторами: географической средой (влияет на топонимы, астронимы и др.), культурой народа и религией (влияет на антропонимы и теонимы); историей народа (влияет на все категории онимов); социальной средой и её изменениями (мода на имена, изменение их состава, появление новых имен и моделей). У каждого народа в каждую эпоху имеется свой ономастикон, включающий имена разных сфер ономастического пространства.

С. и. — составная часть языковой коммуникативной системы. Оно может быть подвержено апеллятивации, например село Палех → изделие палех; терминологизации, например Генри → генри (единица индуктивности); фразеологизации, например город Вавилон → Вавилонское столпотворение. В ономастической системе часто наблюдается иррадиация (например, река Дон, его приток Северский Донец, город Донецк, Донецкий кряж, Донбасс, Подонье, Войско Донское, Дмитрий Донской, роман «Тихий Дон» и др.); стилистическая переоценка; заимствованное С. и. подвергается адаптации.