Стратиграфический перерыв как определить

Стратиграфический перерыв как определить

Рассмотрены стратиграфические перерывы (гиатусы), возникающие в осадочной оболочке Земли: их признаки, продолжительность и условия формирования. Время, приходящееся на перерывы, превышает время накопления осадков. При благоприятных условиях геологические события, имевшие место во время перерывов, могут быть восстановлены.

ПЕРЕРЫВЫ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ:

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Изучение причин образования перерывов, их особенностей и длительности, а также реконструкция событий, имевших место во время перерыва, производятся методами различных научных направлений геологии. Эта проблема включает три аспекта: 1) выявление перерывов, 2) установление причин формирования перерывов и 3) воссоздание геологических, палеонтологических и других событий, происходивших во время перерывов.

Между верхнеюрскими и современными отложениями также имеется стратиграфическое несогласие (отсутствуют большая часть верхней юры, мел, палеоген, неоген и практически вся четвертичная система), продолжительность которого можно оценить в 160 млн лет.

Контакты типа «твердого дна» (ТД) представляют собой окаменевшие, твердые поверхности, образовавшиеся в результате замедления осадконакопления (седиментации) или его остановки. Эти поверхности обычно присутствуют в разрезах карбонатных пород (известняки, мергели), но могут образоваться и в терригенных песчано-глинистых толщах, возникая при формировании карбонатных конкреций или фосфоритовых плит. В зависимости от стадии развития ТД (длительности экспозиции) эта поверхность может быть гладкой, неровной (растворенной), пронизанной норами донных организмов (например, раков или червей) и иссверленной камнеточцами [1].

Контакты типа «рыхлого дна» в целом аналогичны предыдущему типу, но возникают в рыхлых обломочных породах (глины, пески).

3. Фосфоритовые горизонты и глауконититы. Скопления фосфоритов обычно формируются при очень медленном осадконакоплении. Часто образуются фосфоритовые конгломераты, представляющие собой фактически базальные горизонты, возникшие без существенного перемещения материала. Глауконититы и вообще глауконит является минералом, крайне медленно растущем в морских осадках. Обогащение слоев глауконитом является хорошим индикатором перерывов как в терригенных, так и в карбонатных разрезах.

4. «Глинистые прослои» в карбонатных толщах также являются признаком перерыва или резкого замедления осадконакопления. Примером, ставшим классическим, является глинистый прослой на границе мела и палеогена, зафиксированный во многих разрезах мира [1], обогащенный космогенными элементами («иридиевый прослой»). Появление таких прослоев свидетельствует о растворении карбонатного материала, то есть о перерыве.

5. Изменение цвета пород иногда также указывает на перерыв. В частности, появление бурых, ржавых окрасок в светлоокрашенных известняковых толщах обычно является хорошим индикатором присутствия ТД разного типа. Это связано с окрашиванием пород окислами и гидроокислами железа, сопровождающим обычно растворение карбонатов и длительную экспозицию поверхности.

6. Резкая смена состава пород, как правило, указывает на перерыв, поскольку свидетельствует об изменении режима и условий осадконакопления.

Указанные признаки являются хорошими индикаторами, и при их появлении в разрезах уже можно говорить о присутствии или отсутствии перерыва. Иногда в зависимости от сочетания этих признаков можно судить и об относительной продолжительности перерывов. Однако такие выводы впоследствии необходимо подтверждать изучением остатков микро-, макрофауны и флоры, позволяющих привязать эти данные к международной стратиграфической шкале и тем самым определить вероятную длительность перерывов.

Случаи скрытых перерывов наиболее сложны, поскольку эти перерывы невозможно увидеть в разрезах при их визуальном изучении. У них нет видимых признаков, даже косвенно указывающих на перерыв. Поэтому подобные перерывы могут быть выявлены только путем комплексного детального изучения разрезов, в первую очередь с помощью палеонтологического метода.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕРЫВОВ

По происхождению перерывы можно отнести к двум основным группам. Первую составляют перерывы, образующиеся в результате водной, ветровой или ледниковой эрозии уже сформировавшихся толщ горных пород. Чаще всего эти перерывы формируются на суше в результате поднятия территории и горообразовательных движений, а также при трансгрессиях (наступлении моря) и регрессиях (отступлении моря). Они могут формироваться и в подводных условиях при изменении гидродинамических условий бассейнов или действия течений. Кроме того, такие перерывы могут появиться в результате действия морских турбидитных (мутьевых) потоков на континентальном склоне. Вне зависимости от причины все перерывы подобного типа подчеркнуты эрозионными поверхностями (границами).

Ко второй группе относятся перерывы, возникающие в процессе осадконакопления (синседиментационные перерывы). Такие перерывы можно разделить на несколько типов.

2. Эрозионные перерывы возникают в результате удаления верхней части мягкого осадка, а иногда удаления всего рыхлого осадка и эксгумации погребенной горной породы. При этом твердые и тяжелые части осадка (например, фосфориты) могут осесть на дно и образовать впоследствии базальный горизонт. Отличить эрозионные перерывы, образовавшиеся в процессе осадконакопления от эрозионных перерывов, возникших после формирования породы, порой бывает очень трудно.

3. Элювиальные перерывы возникают при подводном или субаэральном выветривании: сложном сочетании химических, физических и биологических процессов, приводящих не только к формированию перерывов, но и к изменению, преобразованию первичного облика пород. Таким перерывам соответствует образование почв на континентах, горизонтов твердого и рыхлого дна в морях.

4. Перерывы смешанного типа, в которых принимают участие комбинации перечисленных типов перерывов.

Процесс формирования перерывов часто бывает многостадийным, когда чередуются короткие периоды накопления осадка и его преобразования в породу с длительными фазами перерывов различного типа. При этом образуются маломощные (первые метры) толщи пород, стратиграфический объем которых достаточно значителен (по длительности это миллионы-десятки миллионов лет). Если в таких толщах сохраняется стратиграфическая последовательность (то есть более древние породы залегают ниже более молодых), то их называют горизонтами конденсации. По присутствию всей последовательности стратиграфических подразделений подобные горизонты конденсации весьма полны, но фактически, по соотношению времени, запечатленному в породах, и времени не сохранившемуся в геологической летописи, пропусков в них намного больше, они преобладают. Подробнее об условиях образования перерывов можно узнать, например, в [1, 2].

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ

Если восстановить последовательность событий (колонка IV ) с примерным распределением времени, приходившимся на накопление, эрозию и ненакопление, то мы увидим, что и верхняя часть разреза, где часть осадков сохранилась, состоит в основном из перерывов. Осадки уцелели лишь благодаря тому, что скорость прогибания территории и накопления осадков была несколько выше скорости морской эрозии.

Примеров, подобных данному, в научной литературе описано достаточно много. Анализу синседиментационных перерывов уделяется все больше и больше внимания, поскольку это позволяет выявить события, проявившиеся на большой площади почти одновременно и использовать их в стратиграфии как своего рода мерную линейку (так называемая событийная стратиграфия).

В точке 11 интенсивность эрозии полностью компенсируется интенсивностью осадконакопления. Предполагается, что такой процесс возможен при росте горных сооружений, когда скорость их роста соответствует скорости эрозии.

Представляется, однако, что график П.В. Флоренского не совсем точно отражает сбалансированность процесса размыв-накопление: ведь система в общем-то закрытая. Магматические породы также вовлекаются в процесс осадконакопления путем их размыва и переотложения и могут быть включены в общий баланс. Поэтому более верным является симметричный вариант этого графика (рис. 3, б ), ближе к вертикальной оси которого располагаются те породные формации, для которых существует больше шансов восстановить исходную формацию-фантом. В остальных случаях восстановление формаций-фантомов практически невозможно, и эти интервалы еще долго будут оставаться темными пятнами в геологической летописи, пока не изобретут новых методических приемов для их расшифровки.

1. Найдин Д.П., Копаевич Л.Ф. Внутриформационные перерывы верхнего мела Мангышлака. М.: Изд-во МГУ, 1988. 140 с.

2. Флоренский П.В. Перерывы и формации // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1987. Т. 62, вып. 6. С. 65-68.

3. Фролов В.Т. Генетическая типизация морских отложений. М.: Недра, 1984. 222 с.

Рецензент статьи М.Г. Ломизе

Стратиграфический перерыв как определить

Тектоностратиграфия (диастрофические методы)

Особую группу методов стратиграфического расчленения и корреляции составляют те из них, которые основаны на проявлениях диастрофизма. Идея о возможности использования для целей стратиграфии различных тектонических движений возникла в конце прошлого века. Однако фактически неосознанное использование тектогенеза началось одновременно с разработкой стратиграфической шкалы еще в первой половине XIX в. Действительно, при первоначальном выделении систем они подразумевались как региональные стратиграфические подразделения в значительной мере на основе литолого-формационного подхода. При этом границы систем в ряде случаев проводились с учетом перерывов в напластовании, подчеркивающих их четкость и придававших им характер естественных рубежей. Однако только в конце прошлого века успехи геотектоники подготовили почву для теоретически обоснованного подхода к использованию проявлений диастрофизма в качестве критерия при проведении стратиграфических границ различного ранга.

В первой четверти XX в. широкое распространение получили представления Т. Чемберлина и Г. Штилле о всесветном и кратковременном проявлении фаз орогенеза и возможности использования так называемого канона орогенических фаз Штилле применительно к стратиграфии. Многие геологи увидели в орогенических фазах лучший критерий для стратиграфического расчленения и корреляции, поскольку как условия осадконакопления, так и развитие органического мира в конечном счете являются производными диастрофизма. В дальнейшем, однако, эти представления подверглись критике за «неокатастрофизм» и упрощение реально существующих в природе событий и явлений.

Отдельные фазы орогенеза оказываются обычно территориально ограниченными, будучи приурочены к определенным складчатым областям или даже к зонам внутри последних. Поэтому проявления орогенеза хотя и используются для установления границ местных и региональных стратиграфических подразделений, но не пригодны для целей межрегиональной или планетарной корреляции.

Другое направление в области использования данных геотектоники для целей стратиграфии делает главный упор не на складчатую, а на колебательную (эпейрогеническую) форму диастрофизма, проявляющуюся в виде морских трансгрессий и регрессий. Это направление берет свое начало от высказанных еще в конце прошлого века Э.Зюссом представлений о чередовании периодов общих погружений и поднятий континентов.

В дальнейшем было показано, что большинство трансгрессий и регрессий обусловлено относительными перемещениями (поднятиями или опусканиями) отдельных континентальных массивов или их частей. Соответственно трансгрессии и регрессии в большинстве своем являются местными, не имеющими универсального значения, хотя в истории Земли были широко распространены и всеобщие трансгрессии и регрессии, обусловленные эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана.

Независимо от причин, вызвавших трансгрессии и регрессии, последние фиксируются в разрезе осадочных толщ в виде перерывов морского осадконакопления, являющихся таким образом, естественными рубежами, удобными для привязки к ним границ региональных стратиграфических подразделений. Перерывы в осадконакоплении и обусловленные ими несогласия вызываются не только эпейрогеническими, но и складкообразовательными движениями.

Перерывы и несогласия

Несогласие, или несогласное залегание, характеризует пространственные и исторические соотношения разновозрастных, преимущественно слоистых отложений. При несогласии более молодые отложения отделяются от более древних поверхностью размыва или перерыва в осадконакоплении. Несогласие возникает в том случае, если под воздействием тектонического движения участок земной коры сначала выводится из зоны осадкообразования и может подвергаться процессам денудации, а затем опускается, и на нем отлагаются более молодые отложения. Несогласия могут возникать и без участия тектонических движений при размывании осадков придонными течениями, в результате подводных оползней и других причин.

Под перерывом в осадконакоплении понимается интервал времени, в течение которого на том или ином участке земной поверхности отложения не накапливались. Продолжительность перерывов изменяется от краткого промежутка между двумя процессами, происходящими без существенного изменения общего режима в области осадконакопления, до больших отрезков времени, вплоть до нескольких геологических периодов, соответствующих этапам крупных региональных поднятий. Перерывы могут сопровождаться размывом ранее образовавшихся отложений или даже толщ осадочных пород, что приводит иногда к значительному увеличению пробела геологической летописи.

В других случаях перерывы, особенно кратковременные, не сопровождаются размывом, а представляют лишь паузу в накоплении осадков.

Из приведенных формулировок несогласия и перерыва следует, что эти понятия сопряженные. Термин «несогласие», или «несогласное залегание», выражает структурное соотношение слоев, т. о. форму взаимоотношения слоев.

Термин «перерыв» относится ко времени формирования несогласия, т. е. характеризует процесс, действие.

Перерывы обычно фиксируются при морском осадконакоплении. Перерывы бывают:

Иногда перерывы подразделяются на отдельные категории, в зависимости от их масштаба. Так, наиболее длительные перерывы и несогласия нередко обозначаются как «стратиграфические», хотя все остальные перерывы (и несогласия) всего лишь различные проявления стратиграфически несогласного залегания.

Некоторые исключения (оговорки) делаются для «мелких» перерывов, которые, следуя Дж. Баррелу, обозначаются термином диастема126. От истинных перерывов и несогласий следует отличать понятие, обозначаемое как «внутриформационное несогласие (перерыв)», под которым понимается угловое несогласие, возникающее в сериях косослоистых пород.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о перерывах в осадконакоплении. Главными признаками перерывов в морском осадконакоплении, по мнению В. Н. Яблокова, являются следующие:

1. Угловое несогласие с подстилающими породами;

2. Поверхность размыва, обычно неровная, волнистая, срезающая нижележащие отложения на разную глубину;

3. Коры выветривания;

4. Признаки карстообразования и выветривания в отдельных горизонтах глинистых и песчаных пород;

5. Поверхности напластования с трещинами усыхания и брекчии

6. Прослои пород со следами автохтонной корневой системы растений;

7. Ископаемые почвы;

8. Прослои галек и конгломератов;

9. Палеодолины и аллювиальные песчаные породы;

10. Породы эолового происхождения;

11. Ледниковые отложения;

12. Резкая смена фауны, не обусловленная сменой фаций на данном участке.

Особые трудности вызывает установление скрытых несогласий.

Таким образом, тектоностратиграфические методы имеют ведущее значение для стратиграфии докембрийских отложений. Установление местных подразделений докембрия высокого ранга — серий — базируется на тектоническом подходе, т. е. на выявлении несогласий, фиксирующих проявления тектонических движений и интрузивного магматизма, имевших место в промежутках времени между этапами формирования супракрустальных толщ.

Для фанерозоя тектоностратиграфические методы утрачивают свои позиции. Это обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего, как свидетельствуют данные абсолютной геохронологии, общий для всего земного шара ритм тектонических движений в фанерозое становится сильно учащенным по сравнению с докембрием и осложняется многочисленными дополнительными диастрофическими импульсами.

Важнейшим свидетельством проявлений диастрофизма в форме как складкообразующих, так и колебательных движений, зафиксированных в разрезах, служат несогласия, отражающие перерывы в осадконакоплении.

ОСНОВЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ

Примечания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И РАЗРЕЗЫ

Челябинск 2013

Практические и самостоятельные работы

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

| № зад. | Варианты | |||||||||

| 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5 | 2.1.6 | 2.1.7 | 2.1.8 | 2.1.9 | 2.1.10 | 2.1.11 | 2.1.12 |

| 2.3.2 | 2.3.3 | 2.3.4 | 2.3.5 | 2.3.6 | 2.3.7 | 2.3.8 | 2.3.9 | 2.3.10 | 2.3.11 | 2.3.12 |

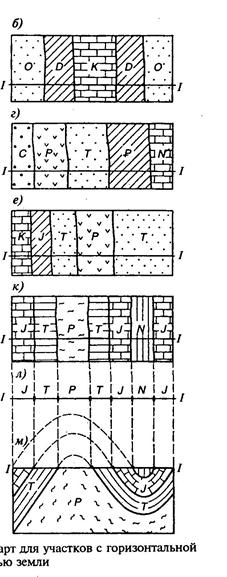

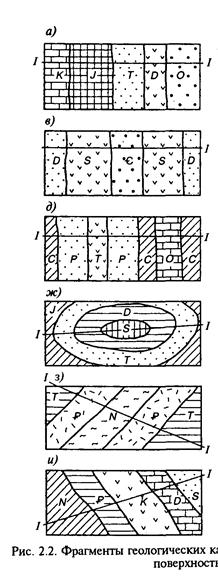

| 2.9.1 | 2.9.2 | 2.9.3 | 2.9.4 | 2.9.5 | 2.9.6 | 2.9.7 | 2.9.8 | 2.9.9 | 2.14.г | 2.14.д |

| 2.5.1 | 2.5.2 | 2.5.3 | 2.5.4 | 2.6.1 | 2.6.3 | 2.7.1 | 2.6.2 | 2.7.2 | 2.7.3 | 2.7.4 |

| № зад. | `Варианты | |||||||||

| 2.1.13 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 2.2.5 | 2.2.6 | 2.2.7 | 2.2.8 | 2.2.9 | 2.2.10 | |

| 2.4.2 | 2.4.3 | 2.4.4 | 2.4.5 | 2.4.6 | 2.4.7 | 2.4.8 | 2.4.9 | 2.4.10 | 2.4.11 | |

| 2.14.е | 2.14ж | 2.14.з | 2.14.и | 2.14.к | 2.14.л | 2.14м | 2.14.н | 2.14.о | 2.14.п | |

| 2.7.5 | 2.7.6 | 2.7.7 | 2.7.8 | 2.7.9 | 2.8. | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13.1 |

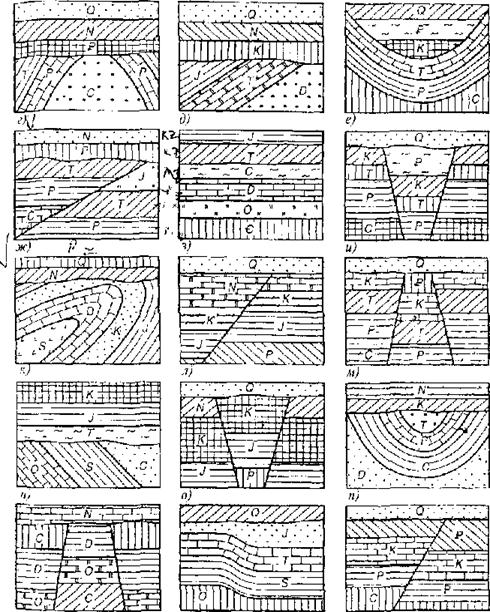

2.1.Расположите геологические системы (периоды) в хронологическом порядке (в колонку, снизу вверх от древних к молодым, как в геохронологической таблице) и напишите их условные буквенные обозначения — геологические индексы. Между породами какого возраста имеется стратиграфический перерыв (покажите волнистой линией и какие периоды отсутствуют)? При составлении ответа используйте геохронологическую таблицу.

| № задач | Геологические периоды | № задач | Геологические периоды |

| 2.1.1 | Карбон, неоген, пермь, четвертичный. | 2.1.8 | Ордовик, силур, юра, кембрий. |

| 2.1.2 | Пермь, палеоген, триас, неоген. | 2.1.9 | Силур, юра, триас, ордовик. |

| 2.1.3 | Мел, палеоген, девон, карбон. | 2.1.10 | Девон, палеоген, мел, кембрий. |

| 2.1.4 | Девон, юра, мел, силур. | 2.1.11 | Палеоген, девон, неоген, силур. |

| 2.1.5 | Пермь, кембрий, триас, ордовик. | 2.1.12 | Мел, неоген, карбон, палеоген. |

| 2.1.6 | Карбон, триас, пермь, неоген. | 2.1.13 | Триас, ордовик, юра, пермь. |

| 2.1.7 | Юра, девон, мел, карбон. | 2.1.14 | Мел, кембрий, силур, юра |

Пример ответа 2.1.1. Четвертичный — Q, неогеновый—N, пермский каменноугольный — системы, возникшие за соответствующие периоды. Стратиграфический перерыв наблюдается между неогеном и пермью; отсутствуют породы палеогенового, мелового, юрского триасового возраста (систем).

палеогеновый 41

палеогеновый 41 олигоценовая (олигоцен)

олигоценовая (олигоцен)  эоценовая (эоцен)

эоценовая (эоцен)  палеоценовая (палеоцен)

палеоценовая (палеоцен) PR и

PR и  N. Это индексы состава и возраста магматических горных пород. Прочитайте их наименования и относительный возраст. Какая из пород образовалась раньше? Греческими буквами обозначаются:

N. Это индексы состава и возраста магматических горных пород. Прочитайте их наименования и относительный возраст. Какая из пород образовалась раньше? Греческими буквами обозначаются:  — сиениты;

— сиениты;  —диориты;

—диориты;  — габбро;

— габбро;  —ультраосновные породы (пироксениты, периододиты, дуниты);

—ультраосновные породы (пироксениты, периододиты, дуниты);  — липариты и

— липариты и  — кварцевые порфиры;

— кварцевые порфиры;  — трахиты;

— трахиты;  — андезиты;

— андезиты;  —диабазы.

—диабазы.

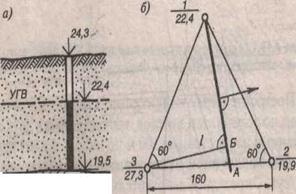

Рис. 4.2. Колонка буровой скважины № 1 и план-схема определения направления потока

Рис. 4.2. Колонка буровой скважины № 1 и план-схема определения направления потока

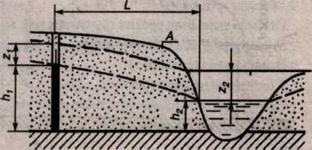

кой перегиба рельефа, точкой А, равно 2,1 м.

кой перегиба рельефа, точкой А, равно 2,1 м.

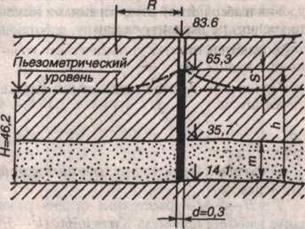

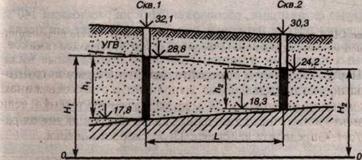

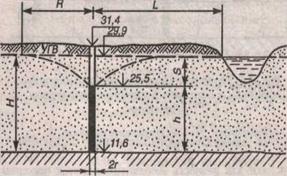

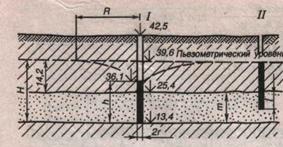

Решение 4.27.1.Схема для решения задачи и исходные данные приведены на рис. 4.8Рис. 4.8. Расчетная схема для определения притока воды к скважине в напорном водоносном горизонте

Решение 4.27.1.Схема для решения задачи и исходные данные приведены на рис. 4.8Рис. 4.8. Расчетная схема для определения притока воды к скважине в напорном водоносном горизонте