Связка как часть речи

Языковые связки и слова-сигналы

Дополнительная информация. Языковые связки и слова-сигналы

Дополнительная информация выполняет целый ряд существенных функций, являясь серьезным «подспорьем» для адекватного понимания учебно-научного текста, так как она конкретизирует, уточняет основную информацию, раскрывает ее содержание на конкретных примерах.

Основная информация находится в главной абзацной фразе, обычно располагающейся в начале смысловой части. В ней содержатся утверждающие что-либо тезисы.

Дополняющая расширяет, углубляет основную информацию путем ее разъяснения, толкования рассматриваемых в ней явлений.

Иллюстрирующая подтверждает основную мысль текста (может содержать цитату). Слова, свидетельствующие о начале текста с иллюстрирующей инф.: так, например, такие как, в особенности, иллюстрируя сказанное…

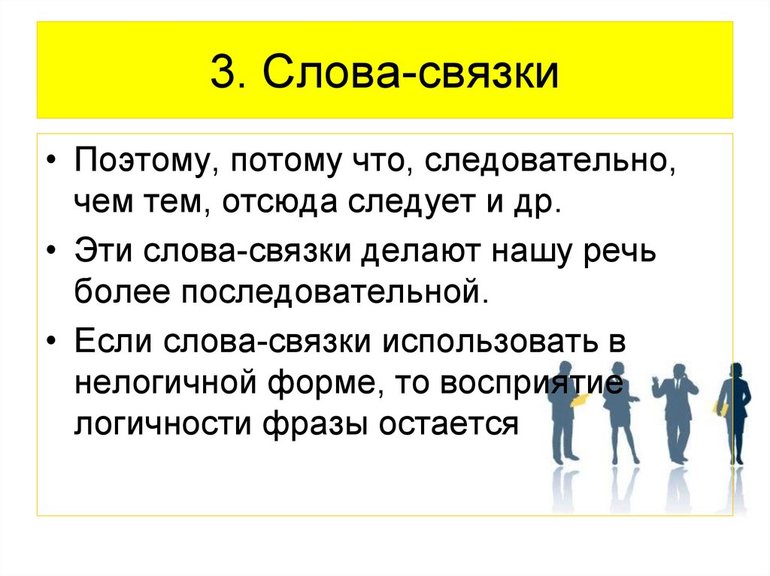

Связка является той частью речи, изъятие которой не меняет смысл и структуру фраз. Однако умелое применение в устной и письменной речи делает поток взаимосвязанных слов плавным, помогает сцеплять одну мысль или идею с другой. Связки могут употребляться в начале и конце предложений, направляя читателей и раскрывая логику развития мысли. Однако избыточное применение лексем может запутать и отвлечь от главного. Пример использования (в скобках показаны связующие слова, благодаря которым текст не выглядит сухим): «Вечер — (это) время для отдыха, спокойных игр и хобби, (хотя) некоторые люди после 18:00 еще работают, (а) многие общаются с друзьями, домочадцами, готовятся ко сну».

Условный пример, для лучшего усвоения:

Дефекты речи (неправильное произношение звуков) — это повод для обращения к логопеду. (основная информация)

Человек может не выговаривать определенные звуки или выговаривать их неправильно. (дополняющая инф.)

Чаще всего проблемы возникают с «р», «л», «ш», «щ» и «ч». (конкретизирующая инф.)

Например, вы не выговариваете звук «р» или шепелявите, но не знаете причин своей картавости или шепелявости, поэтому помочь вам исправить этот дефект речи может только логопед. (иллюстрирующая инф.)

Понятие связки

Связка — часть речи, которая выражает дополнительные синтаксические отношения между главными членами предложений. В русской грамматике эту функцию выполняют разные части речи. Их выделяют в список:

Примеры: «Лучший отдых для меня — это чтение книг», «Если он обратился ко мне, значит, есть надежда на примирение».

Словесной связкой в русском языке и литературе может выступать служебный глагол «быть», употребляемый в прошлом и будущем времени. В настоящем времени слово не используется, из-за чего возникает нулевая конструкция:

В приведенных примерах связка опущена (подразумевается, но не пишется и не произносится). Однако не стоит путать временную форму глагола, образуемую от спрягаемой формы «быть» и связку, выражаемую им же. Для понимания отличий можно обратиться к строкам:

Виды и примеры

Многие связки в предложениях лишены четкой временной привязки. Слова «речь» и «суть» имеют свою стилистическую окраску и употребляются в произведениях книжного, публицистического и делового уровня: «Путь есть скорость, умноженная на время». При этом связку «суть» чаще можно найти в устаревших литературных источниках: «Муж и жена суть одно». Некоторые связки способны передавать значение времени: «Моя собака являлась чистокровным представителем породы хаски», «Было время, когда любить означало боготворить и преклоняться». В русском языке также существуют связки, которые передают следующие значения:

Значение и использование

Служебное формообразование (связку) можно встретить в узком кругу двусоставных предложений. Она является той частью речи, изъятие которой не меняет смысл и структуру фраз. Однако умелое применение в устной и письменной речи делает поток взаимосвязанных слов плавным, помогает сцеплять одну мысль или идею с другой.

Связки могут употребляться в начале и конце предложений, направляя читателей и раскрывая логику развития мысли. Однако избыточное применение лексем может запутать и отвлечь от главного. Пример использования (в скобках показаны связующие слова, благодаря которым текст не выглядит сухим): «Вечер — (это) время для отдыха, спокойных игр и хобби, (хотя) некоторые люди после 18:00 еще работают, (а) многие общаются с друзьями, домочадцами, готовятся ко сну».

Лингвисты любят сопоставлять подобные слова с локтевыми суставами в теле человека. Их работа в здоровом организме незаметна, при этом руки перемещаются плавно и делают необходимые движения. Также и в текстах умело подобранные слова помогут читателю двигаться вперед, логично и точно передадут главную информацию. При этом их никто не заметит, но все оценят.

Формирование предложений

При самостоятельном построении фраз, абзацев и текстов следует руководствоваться логикой и обычной манерой разговора. При малых переходах может потребоваться лишь одно слово (например, однако). Если нужно не только связывать и подводить итоги, но и направлять читателя дальше, тогда следует составить дополнительный абзац со связками.

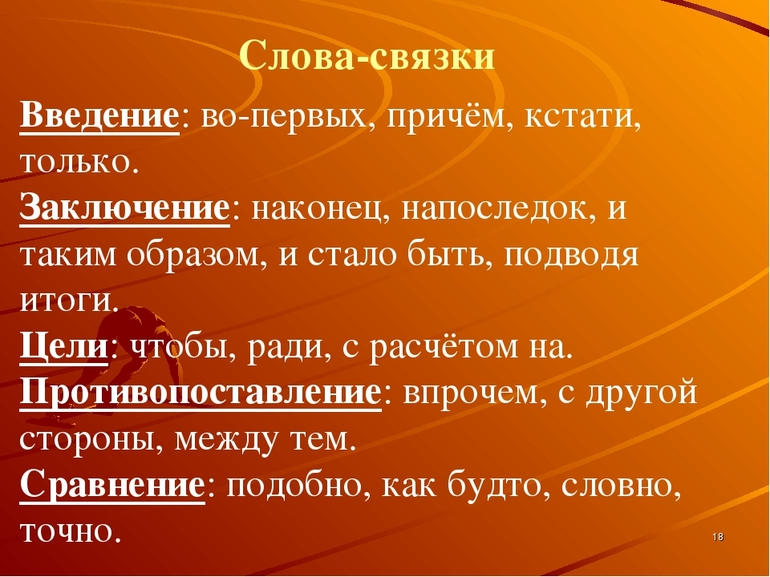

Используя поворотные слова (наречия, предлоги, союзы в виде букв и местоимения), автор завершает предыдущую тему и переводит рассказ на новую. Лексем, которые выступают в связующей роли, в русском языке более 400. Наиболее распространенные из них:

Оформление деловых текстов

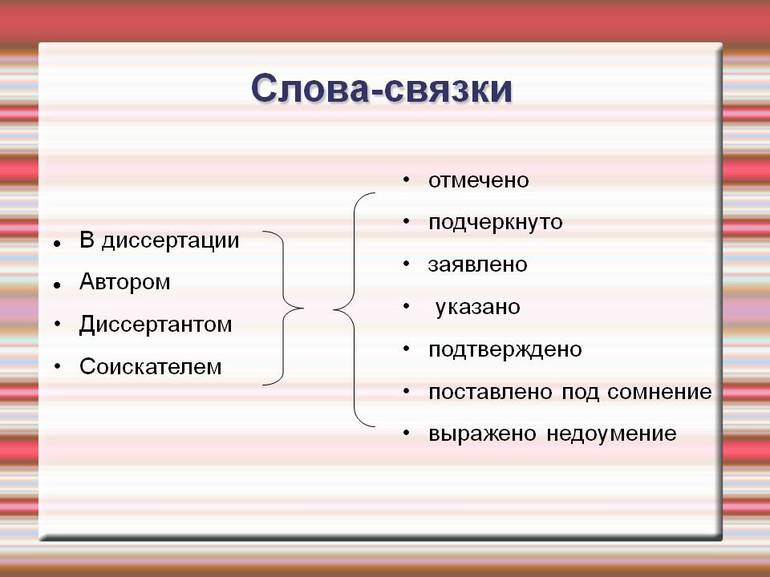

Понимание того, как связываются слова в предложении, позволяет правильно оформлять квалификационные работы, вести деловую переписку. Композиция официальных писем состоит из вводной, основной и заключительной частей. Все речевые действия автора можно разделить на просьбы, сообщения, подтверждения. Аспектирование каждой просьбы или информационного абзаца позволяет адресату отреагировать так, как ждет от него автор.

В первой части делового письма приводится информация о фактах, которые уже произошли. Во второй части описываются предполагаемые или желаемые события. Весь текст представляет собой последовательность событий, оформленных в виде абзацев.

С учетом контекста и речевой ситуации в теле письма можно использовать выражения со связками «в целях», «во избежание». Связать аспекты в нем помогают конструкции:

При работе с текстом квалификационной работы, реферата, курсового проекта также используются глаголы-клише: дать понятие, выработать навыки, раскрыть сущность, разработать, перечислить виды, объяснить назначение.

В качестве связующих речевых конструкций в начале абзацев уместны фразы:

Употребление подобных слов и словосочетаний в лаконичном стиле позволит создать связный текст и раскрыть главную мысль автора. Реферативное изложение требует выводов, для оформления которых используются конструкции «в целом», «на мой взгляд», «приходится признать, что».

Самостоятельная разминка

Зная, для чего используются слова-связки и как их правильно использовать в предложениях, можно научиться писать грамотные и логически последовательные тексты. Помогут в этом упражнения для самостоятельной работы.

Задача 1. Определить значение, которое передают связки:

Ответы: 1— местоименное, 2 — идентификации, 3 — союзное, 4 — указательное, 5 — сопоставительное, 6 — толковательное.

Задача 2. Используя соединение помощью связок, составить текст на любимую тему.

Например: «Великая стена Слоуна — это сверхскопление галактик, образующих галактическую нить. Она простирается более чем на один миллиард световых лет и является третьей по размерам гигантской структурой во Вселенной. Изучить объект далекого космоса, открытый в 2003 году, землянам мешает расстояние. Однако уже известно, что в составе сверхскопления есть объекты разного возраста. Наблюдение за ним сулит немало открытий. Надежды возлагаются на телескоп „Джеймс Уэбб“, который будет запущен на околоземную орбиту в 2021 году».

Задача 3. Вспомнить и записать известные слова связки указательного, толковательного, местоименного значения. Дополнить список лексемами для аспектирования, уточнения, обозначения времени, контраста.

Связки между подлежащим и сказуемым, а также частями сложных предложений облегчают понимание текста. Их правильное применение позволит обогатить повседневную речь и успешно вести деловую переписку.

Связка — новая служебная часть речи в современном русском языке? Способы распознавания

Слов-связок

Далеко не все ученые признают зарождение новой служебной части речи — связки. Вопрос о связках в русском языке и их составе остается открытым в современной морфологии. Сведения об этой молодой части речи в настоящее время фрагментарны и очень разрозненны, но мы попробуем дать характеристику этого грамматического класса.

Впервые в советское время о связках заговорили в курсе синтаксиса современного русского языка, далее на них обратил внимание В.В. Виноградов, рассматривая их как частицы речи (при широком понимании слова частицы как служебных слов) и указывая на выражение ими логических отношений между субъектом и предикатом [Виноградов, 1947, с. 675]. К.В. Габучан так характеризует связку: это «служебное слово, функцией которого является дополнительное указание на синтаксические отношения между главными членами двусоставного предложения. К связкам относятся слова (или слово в одном из своих значений) это (застывшая форма местоименного слова), есть и суть (застывшие формы 3 л. ед. и мн. ч. наст. вр. глагола быть), а также спрягаемые формы глаголов являться, явиться, значить, означать, называться» [ЭРЯ, с. 450—45]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что связку «характеризуют две функции: формальная — выражение синтагматической связи. между подлежащим и сказуемым (категории лица, числа. ) и содержательная — утверждение истинности суждения (время, модальность)» [ЛЭС, с. 435—436].

Впервые в советское время о связках заговорили в курсе синтаксиса современного русского языка, далее на них обратил внимание В.В. Виноградов, рассматривая их как частицы речи (при широком понимании слова частицы как служебных слов) и указывая на выражение ими логических отношений между субъектом и предикатом [Виноградов, 1947, с. 675]. К.В. Габучан так характеризует связку: это «служебное слово, функцией которого является дополнительное указание на синтаксические отношения между главными членами двусоставного предложения. К связкам относятся слова (или слово в одном из своих значений) это (застывшая форма местоименного слова), есть и суть (застывшие формы 3 л. ед. и мн. ч. наст. вр. глагола быть), а также спрягаемые формы глаголов являться, явиться, значить, означать, называться» [ЭРЯ, с. 450—45]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что связку «характеризуют две функции: формальная — выражение синтагматической связи. между подлежащим и сказуемым (категории лица, числа. ) и содержательная — утверждение истинности суждения (время, модальность)» [ЛЭС, с. 435—436].

Л.В. Щерба полагал, что в русском языке существует только одна связка быть в разных формах (в настоящем времени происходит ее опущение, т.е. присутствует так называемая нулевая связка), а все остальные слова «являются более или менее знаменательными, т.е. представляют из себя контаминацию глагола и связки, где глагольность может быть более или менее ярко выражена» [Щерба, 1928, с. 21]. Критикует эту точку зрения В.В.Виноградов [Виноградов, 1947, с. 675]: связка быть — не глагол, хотя и имеет глагольные формы. Ей чуждо значение действия <быть в значении глагола существовать — лишь омоним связки, а сама она утратила лексическое значение бытия). Виноградов [Виноградов, 1947, с. 675]: связка быть — не глагол, хотя и имеет глагольные формы. Ей чуждо значение действия <быть в значении глагола существовать — лишь омоним связки, а сама она утратила лексическое значение бытия). Она мыслится вне категории вида и залога. Следует также отличать связку быть от глагола, который используется как вспомогательный для образования формы будущего времени несовершенного вида. В этом случае оно выражает значение не только времени, лица и числа, но и вида (совместно с формой инфинитива) — буду читать, будет работать.

Выделяют так называемые чистые связки (отвлеченные), полузнаменательные (неполнознаменательные) и знаменательные (вещественные).

Чистые связки (отвлеченные) лишены временного значения и не обозначают никакого процессуального признака (действия) (см.: [Белошапкова, 1977; Валгина, 1978]). Е.М. Галкина-Федорук считает связками только слова «глагольного образования, утратившие в большей или меньшей степени вещественное значение и выполняющие служебную функцию: связь сказуемого с подлежащим» [Современный русский язык, 1964, с. 327], и к разряду отвлеченных относит только быть. Однако в настоящее время чистыми связкам признаны и слова глагольного происхождения (есть, суть, быть), и местоименного (это, вот).

Некоторые связки способны сочетать в себе собственно связующее значение с указанием на время — это есть (было, будет, было бы), значить (значило, значит, значило бы), означать, являться, явиться, называться: Этот молодой человек является (являлся) образцом честности; Любить человека означает понимать его; У нее кричать называется воспитывать.

Наряду со связками могут использоваться и связочные образования со значением а) идентификации и отождествления (это и есть, то же самое что, не что иное как, не кто иной как, это и означает, это и значит, это и называется), б) толкования (это значит, это означает, это называется), в) указательности (вот это, вот таков), г) сопоставления (это как, все равно как, это все равно как, все равно то, это все равно что).

Все связки и связочные образования распределены между разными типами предложений, т.е. будучи обязательными и характерными для одних, они необязательны для других: связки есть, это нужны в простом нераспространенном предложении со значением тождества, когда подлежащее и сказуемое выражены одной и той же или синонимичной по значению словоформой: Дети есть (это есть, и есть, это и есть) дети, Мать — это (это есть, и есть, это и есть) мать. Но связка может и опускаться: Дети везде дети, Мать всегда мать. В разговорной речи в таких предложениях могут употребляться личные местоимения: Дети они и есть дети, Мать она и есть мать. Связка обязательна в предложениях, где грамматическая основа представляет собой два инфинитива: Любить человека — значит его понимать, Написать это все равно что рассказать. Бессвязочные образования возможны только в конструкциях с отрицанием: Жизнь прожить — не поле перейти, Ломать — не строить.

Иногда к полузнаменательным или полусвязочным глаголам относят также глаголы с узкой закрытой сочетаемостью, образующие вместе с именем устойчивые сочетания: вести разговор, нести ответственность, иметь значение, оказывать влияние и т.п. Однако их роль в предложении отличается от роли связок: они вместе со следующим далее именем образуют лексикализован-ное единство (и часто могут быть заменены одним словом: вести разговор — разговаривать, нести ответственность — отвечать, иметь значение — значить, оказывать влияние — влиять).

1 Однако А.Б. Шапиро (О границах и типах непростого сказуемого. РЯШ, 1936. № 5) все же относит такую связку, как стать, к чистым: На улице стало тепло.

Знаменательные (вещественные) связки — это глаголы с конкретным значением, полностью сохраняющие свое лексическое значение, обозначающие состояние, движение, модальность и т.д. <стоять, сидеть, лежать, ходить, возвратиться, вернуться, прийти, прибежать, идти, желать, думать, пытаться, хотеть, жить, мочь, сметь и др.) и обладающие свойствами присоединять к себе либо прилагательное в именительном или творительном падеже, либо существительное с качественно-характеризующим значением в творительном падеже; такие глаголы могут употребляться в качестве самостоятельных сказуемых, ср.: Он пришел уставший — Он пришел домой; Он родился счастливчиком — Он родился 21 августа 1987 года (см.: [Белошапкова, 1977; Валгина, 1978]). Знаменательные связки тоже выполняют определенную синтаксическую функцию в предложении и присутствие в их названии слова «связка» не свидетельствует об их отнесенности к нарождающейся в русском языке части речи. Однако они так же, как и полусвязочные образования, используются наряду с чистыми и полузнаменательными связками: Она сидит (= была) покойна и вольна (П.),Я желал бы навеки так заснуть (Л.). У знаменательных связок лексическое значение глаголов тесно связывается со значением тех причастий или прилагательных, которые вместе с ними (в качестве именной части) входят в составное сказуемое.

Исходя из вышеизложенного, мы допускаем, что претендуют на собственный частеречный статус связка следующие лексемы — это есть, суть, быть (в разных формах), а также с учетом десемантизации и возможностью синонимической замены названными выше связками — это есть <было, будет, было бы), значить <значило, значит, значило бы), означать, являться, явиться, называться и связочные образования со значением идентификации и отождествления, толкования, указательности, сопоставления. Всесторонняя грамматическая характеристика связки, можно не сомневаться, позволит решить вопрос о ее частеречном статусе.

Таким образом, прием замены,который подразумевает использование в качестве индикаторов чистых связок есть, суть, это, можно назвать основным способом распознавания частеречного статуса слова, ср.: Каждая встреча будто(это) праздник. — Летать — такова (это) его мечта. — Дети везде(это, есть) дети.

В целом при определении модальных слов, частиц и слов-связокне надо упускать из виду, что, будучи незнаменательными словами, они обладают следующими признаками:

· они не являются членами предложения;

· к ним нельзя поставить вопрос;

· их можно легко опустить (убрать из предложения).

9. Определите, какой частью речи являются выделенные сло-

ва. По поводу каких случаев мнения ученых расходятся? Попро-

буйте доказать свою точку зрения.

1. По краям мостовых желтели одуванчики (Пауст.). 2. Мудрость Стендаля в том, что, тоскуя по великому в человеке, он это великое искал в живой действительности, в собственном сердце (Е. Богат). 3. За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека (Панова). 4. Вся чайная гремела от хохота (Пауст.). 5. С детской игрушки, с народной сказки, с первой школьной беседы об окружающем мире представление о Родине у человека должно складываться из прошлого и настоящего. Только при этом условии вырастет человек, способный заглянуть в завтра, способный гордиться своим Отечеством, верить в него, защищать его (Песков). 6. Бывавшие в Таллине надолго запоминают его своеобразие (Песков). 7. Оказывается, когда-то он был подчиненным у Николаева, а лягнуть ногой свое бывшее начальство — большая радость для всякого недоброго человека (Симонов). 8. Я помногу думаю о случайном (Крон). 9. До позднего вечера мы просидели на набережной (Пауст.). 10. Все, что пишущий дарит любимому, он дарит всему человечеству (Пауст.). И. Увиденное не укладывалось в голове (Нат. Толстая). 12. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие. (Б. Пастернак)

10.Определите, во всех ли данных текстах мы имеем дело с субстантиватами.

1. Холостому завязывает галстук горничная, а женатому — жена (Ч.). 2. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, а женатые же умирают, не успев сойти с ума (Ч.). 3. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. (Ч.) 4. Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный (Ч.).

11.Дайте грамматическую характеристику выделенных слов. Всегда ли можно их истолковать однозначно?

1. От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви! (Н.). 2. Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный голос страшнее грома поразил слух разнежившихся (Т.). 3. Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался (Т.). 4. Не верьте объясняющимся вам в любви; всегда проверяйте делами! (журн.). 5. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого (А. Чехов).

12. Найдите в тексте примеры субстантивации. Отметьте

случаи двоякой трактовки.

1. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности (Пауст.) 2. Каждый любит природу по-своему и «как может». Многие знают тот леденящий сердце гнев, какой испытываешь при виде бессмысленного опустошения природы (Пауст.). 3. То, что пощадили дожди, теперь развевается ветром. Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности (Пауст.). 4. За ночь наши займут оборону, а завтра перейдем в наступление (Кассиль). 5. Никогда не думайте, что вы уже все знаете (Павлов). 6. Много шума из ничего. 7. Ничья не устроит нашу команду. 8. Честный правды не боится. 9. Семеро одного не ждут.

14)Определите среди следующих форм, совпадающих фонетически, где они являются местоимениями, а где — другими частями речи (наречие, союз, частица, числительное). Укажите, какие между ними семантические, синтаксические и морфологические различия.

1. Он все сидит дома. Он все рассказал мне. 2. Яне знал, чем его занять. Лучше пойти навстречу, чем дожидаться здесь. 3. Это его любимое занятие. Это его нельзя послать? 4. Если выберешь минуту, то приходи. Передай мне то, что обещал. То солнце спрячется, то светит слишком ярко. 5. Что он сказал? Что он молчит? Что, ему лучше? 6. Недавно я встретил одного товарища. Необходимо послать одного представителя. 7. Ну и парень! Что за парень! (Ф. Абрамов).

15.Определите, к какой части речи относятся выделенные в следующих предложения слова. Проведите грамматический разбор этих слов, указывая особенности их значения и все присущие им грамматические категории. Установите синтаксическую роль выделенных слов.

1. Он как будто несколько успокоился (Короленко). 2. Я еще несколько раз читал ему (М. Г.). 3. Несколько секунд оба смотрели друг на друга, не находя слов (Куприн). 4. «Это молодежи следует знать». — «Где там знать!» — ответила пожилая женщина. 5. Недаром это почту кружит (Ч.). 6. Где-то хлюпала вода, и едва слышно было, как ржали кони за рекой в ночном (Шишк.). 7. Мы только что собирались пить чай (А. П.). 8. Вот только удачи у меня совсем мало (К. Пауст.).

17. Выясните, на каком основании можно отнести выделенные словоформы к причастиям, адъективированным причастиям или отглагольным прилагательным.

1. Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей (Ч.). 2. Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптан ней и легше (Маяк.). 3. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь скукой (Ч.). 4. Все заспанные, уморенные, испитые, так что не добьешься никакого толка. (Ч.) 5. На шагающем экскаваторе работали в три смены. 6. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони (Л. Т.). 7. Сияющий, счастливый, он уселся поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне (Ч.). 8. Этот план задел неистребимую в женщине слабость (Мамин-Сибиряк). 9. И, смеясь, не желая придавать своим словам просящего выражения, попросился в ночное (Бун.). 10. — Ты, Миша, пессимист, — с наигранным весельем сказал Александр Николаевич (Кат.). 11. Прозвучали уже голоса нескольких взращенных нами молодых профессионалов (журн.). 12. Невыразимая внешне радость бушевала в нем (М. Г.). 13. — Так-с. радостный день нынче. — продолжал Иероним слабым вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные (Ч.). 14. Выходишь из присутствия разбитый, измученный, тут бы обедать идти и спать завалиться (Ч.). 15. В коробке из-под конфет лежал неочищенный ме*л (Б. Пастернак).

19. Используя приемы разграничения деепричастий и адвербиализированных деепричастий, проведите анализ выделенных слов; расставьте знаки препинания.

1. Пастух шел напевая за стадом жадных и пугливых овец (Тург.). 2. Поначалу я отвечал нахохлившись (О. Форш). 3. Веретьев сидел наклонившись и похлопывал веткой по траве (Тург.) 4. Недалеко заухал филин, и Ласка вздрогнув стала прислушиваться (Л. Толстой). 5. Довольные пассажиры примолкнув любовались солнечным днем (Федин). 6. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь (Л. Толстой). 7. Там, в темноте, чьи-то глаза смотрели не мигая (Л. Толстой). 8. Казаки сдержанно посматривали на него расступаясь (Шолохов). 9. Ни хлеб, ни одежда не добываются лежа (поел.). 10. Уходя уходи (назв. кинофильма). 11. В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки снуя оцарапывали крыльями карнизы (Б. Пастернак).

1. Он стал думать о том, что нравственно и что безнравственно (Ч.). 2. На улице холодно. 3. Нас встретили холодно. 4. Она одевается кричаще. 5. Платье было кричаще. 6. Все это. было бесконечно мило, грациозно, женственно (Ч.). 7. Я заблудился, что было прискорбно. Степь начиналась. Идти стало трудно (А. Вознесенский). 8. Довольно скоро стало ясно, что центр интереса в этом обществе только один (Б. Акунин). 9. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко и по ее вине (К. Пауст.). 10. Не отходи от меня: мне так отрадно с тобой (А. Фет). И. Все тихо, просто было в ней (А. П.). 12. Мне так хорошо, что даже страшно (Е. Шварц). 13. Платье ей было широко. 14. Широко разлилась Волга. 15. На душе спокойно. 16. Он говорил спокойно и просто. 17. Лицо его спокойно и просто. 18. Медной таблички на двери что-то не видно (Б. Акунин).

22. Определите частеречный статус выделенных слов. На-

зовите предложения, которые дают возможность вариантного

толкования данных слов — и как наречия, и как краткого при-

лагательного, и как слова категории состояния.

1. Печально я гляжу на наше поколенье! (М. Л.) 2. Печально, я гляжу, наше поколенье. 3. Глупо, что мы не догадались об этом. 4. Мне ничего не слышно отсюда. 5. Ясно, что он не прав. 6. Как нелепо, что мы не встретились больше. 7. А дела-то никакого и нет, и подступиться неоткуда (Б. Акунин). 8. И поделом: в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом (А. П.). 9. Учтиво, с ясностью холодной звал друга Ленский на дуэль (А. П.). 10. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника (Ч.). 11. Классические строки Пастернака. пропеты сдержанно, искренне, по-романсовому (жури.). 12. Заметно, что настроение у всех изменилось. 13. Боже ты мой, каких только на свете нет кушаньев! (Н. Гоголь) 14. Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру (А. П.). 15. Мне ничего не слышно! 16. Чем дальше в зиму, тем голодней становится соболю (В. Бианки).

24.Определите, какой частью речи являются формы сравнительной степени в данных текстах, какую синтаксическую функцию они выполняют.

25.Сравните пары предложений. Используя приемы разграничения предлогов и омонимичных им слов, выявите различия между выделенными словами.

1. Море с шумом мчалось мимо нас. — Жизнь прошла мимо. 2. Вокруг один туман. Вокруг дома много снега. 3. Я пошел навстречу товарищам. — Ветер дул навстречу. 4. Не считая меня, в классе присутствует 20 учеников. — Не считая поступающих книг в библиотеку, невозможно определить количественный ее прирост. 5. Соответственно распоряжению в школах отменены занятия. — Когда получим учебники, тогда соответственно распределим их. 6. Возле мыса Сорочьего к нашему каравану примкнул катер. — Я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое существо (Чехов). 7. Больной крепко пожал руку доктору, благодаря его за хорошее лечение. — Благодаря отцу он смог справиться с этими трудностями.

27. Разграничьте союзы и союзные слова

1. Что б ни случилось — вы всегда со мною, поля и дали родины моей (А. Хабаров). 2. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать (М. Светлов). 3. Вот, наконец, человек, каких нужно побольше. 4. Чем ночь темней — тем ярче звезды. 5. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился (А. Пушкин). 6. Чья личность есть выражение общего, тот жаждет сочувствия ближних (В. Белинский). 7. Скорей с голоду умру, чем съем у вас еще хоть одну крошку (А. Чехов). 8. При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты. а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он (Н. Гоголь). 9. Пока он (старик) бегал, ямщик сидел неподвижно (И. Тургенев). 10. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо (К. Паустовский). 11. У нас в деревне был солдат Африкан, так тот, бывало, как начнет псалтырь честь. ровно барабан бьет. Ловко читал! (М. Горький). 12. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки (Н. Гоголь). 13. (Поверенный) честнейшая душа. Он свое проживет, лишь бы Дибич угадывал в неприглядной темноте, кому принадлежат голоса (К. Федин). 15. Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в тюрьме купца Смелькова? (Л. Толстой). 16. Моя мать, чуть случится ей заболеть, сейчас же пьет можжевеловую настойку (С. Сергеев-Ценский). 17. Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених (А. Пушкин). 18. (Хозяйка) была одета лучше, нежели вчера _(H. Гоголь).

28.Определите, в каких предложениях слова как, когда являются союзными словами, в каких — союзами.

1. Всю ночь мы лежали у костра, дремали и слушали, как бушевало море (В. Арсеньев). 2. Скажи мне, когда они понадобятся. 3. Я не люблю, когда так говорят. 4. Я тоже был больной, тоже в лихорадке с той минуты, как вошел к нему (Ф. Достоевский). 5. В Саратове, как приехал, взялся разыскивать Цветухи-на (К. Федин). 6. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью (К. Паустовский). 7. Когда мы вышли на улицу села, нам под ноги бросилась собачонка (М. Горький). 8. Андрея поразило, как (=очень сильно) изменился Степан Бояркин за одни сутки (М. Бубен-нов). 9. Самое удивительное было то, как (=очень) они быстро договорились (А. Фадеев).

29.Определите, каким членом предложения является союзное слово что в следующих конструкциях.

1. Всего, что знал еще Евгений, / Пересказать мне недосуг (А. Пушкин). 2. (Марина) полюбила Верочку и умела угадывать по глазам, что ей нужно, что нравилось, что нет (И. Гончаров). 3. Что с возу упало, то пропало (поел.). 4. Я тот, чем был, чем есть, чем буду (А. Полежаев). 5. Что было, то было (поел.). 6. Вы та девица, что ушла от Сипягиных? (И. Тургенев). 7. В котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку (А. Чехов). 8. Путешествие наше до Саратова совершилось благополучно, о чем вам и доносим (А. Островский).

30.Укажите, на основании каких признаков вы отнесете к частицам некоторые из выделенных слов.

1. Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить (Бун.) 2. Другой подличает из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить, а он просто, он от натуры (Дост.) 3. Вот тут-то человек, не способный любить, и дает подножку ближнему — не для того, чтобы сделать ему плохо, а просто чтобы не сделать плохо себе (Жух.) 4. Я неоднократно допытывался: а чем отличается любовь настоящая от просто любви? (Жух.) 5. Просто на это у него не хватило бы времени (К. Пауст.). 6. Известием, что генералы, без его ведома, начали отводить войска, Потемкин был просто ошеломлен (В. Пикуль). 7. В сумеречном лесу уже насвистывали ранние птахи, а в селе было тихо (В. Белов). 8. Уж побледнел закат румяный над усыпленною землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц молодой (А. П.). 9. Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце Одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии (И. Тург.). 10. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец (А. Чехов). 11. Когда король вылез из-под убитого коня и осмотрелся, на прежнем месте солдата уже не было (С. Алексеев). 12. Если же вдобавок шумит вода, сбегая по мельничному колесу, и за окном слышен внятный шепот двух возлюбленных, то уснуть уж никак невозможно (Н. Гумилев).

31. В приведенных предложениях разграничьте модальные слова и другие части речи, выделите модальные слова нужными знаками препинания.

32. Определите частеречный статус слов верно и ничего в следующих предложениях.

1)Это решение верно. Верно говорит Иван Иванович (В. Костиков). Мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем (И. Крылов). Книжек я начитался разных, и оттого, верно, ерунда у меня всякая в голове (В. Астафьев). Вот Обтекаемый — тот осторожен. Он, верно, и родился-то осторожно: высунул голову и огляделся (И. Грекова).