Тибетский монах как называется

л а м а

монах тибетских монастырей

• испанский шестизарядный револьвер 32 и 22 калибра

• животное, считавшееся одним из самых ценных жертвенных животных в традиции инков и ассоциировавшееся с небесными силами и дождем

• в шумеро-аккадской мифологии богиня-хранительница

• верблюд с очень ценной шерстью

• вертикальная целлулоидная полоска с пустыми клетками, размер которых совпадает с колонками шифровальной книги

• животное, изображаемое на государственных символах Боливии и Перу

• копытное животное с теплой шерстью, обитает в горах Южной Америки, одомашнено

• монах в одной из ветвей буддизма, центр которой находится в горном Китае

• озеро в Красноярском крае с буддистским названием

• тибетский монах, учитель-наставник

• шумерская богиня добра

• южноамериканское вьючное животное семейства верблюдовых с ценной шерстью

• домашнее животное семейства верблюдовых

• переведите на тибетский язык слова «выше нет»

• животное на государственных символах Боливии и Перу

• из кожи этого животного делают лайковые перчатки

• единственное животное, которое удалось приручить в Америке

• река, впадает в Иваньковское водохранилище

• озеро в Красноярском крае

• верховное религиозное звание

• животное семейства верблюдовых

• монах среди верблюдов

• монах с животным именем

• не только верблюд, но и монах

• «верблюд», подстригшийся в монахи

• верблюд перуанск. национальности

• близкий родич верблюда

• верблюд, обитающий в Перу

• верблюд, пасущийся на просторах Перу

• не только зверь, но и монах

• монах в оранжевых тонах

• верблюд с перуанской пропиской

• богиня, монах, река или зверь

• андийский верблюд в роли монаха

• монах в высокогорье

• верблюдица из Перу

• буддийский служитель культа

• безгорбый верблюд Андийских гор

• вьючное животное инков

• крупнее, чем альпака

• Южноамериканское вьючное животное семейства верблюдовых с ценной шерстью

• Животное, изображаемое на государственных символах Боливии и Перу

• В шумеро-аккадской мифологии богиня-хранительница

• «Верблюд», подстригшийся в монахи

• м. жрец, у китайцев и монгольских племен, которые держатся веры ламаитской, буддистской, у ламаитов или шакамунитов; наместник божества их, верховный жрец далай-лама, пребывает в Тибете, в Ласе; он считается бессмертным. Лама, ляма ж. южноамериканское животное, между овцой, козой и верблюдом

• не только монах, но и верблюд

• южноамерик. сестрица верблюда

• южноамериканская сестрица верблюда

• переведите на тибетский язык слова «выше нет»

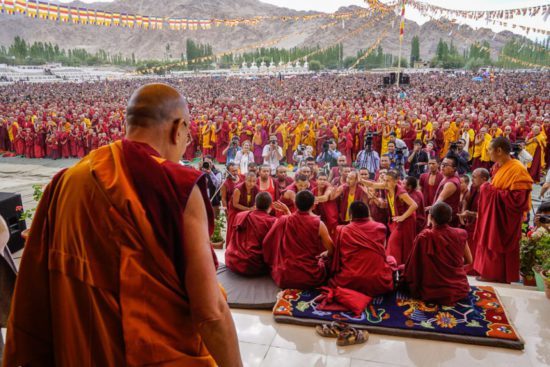

Иерархия в буддизме — какие саны и звания существуют

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Тема нашей сегодняшней беседы – иерархия в буддизме. В статье ниже мы расскажем, какие существуют саны, звания в буддийской системе, как они проявляются в различных направлениях. Также вы узнаете, кто такие ламы и какова иерархия буддийского монашества в российских реалиях.

Будет интересно, а главное – познавательно!

Иерархическое деление в разных направлениях

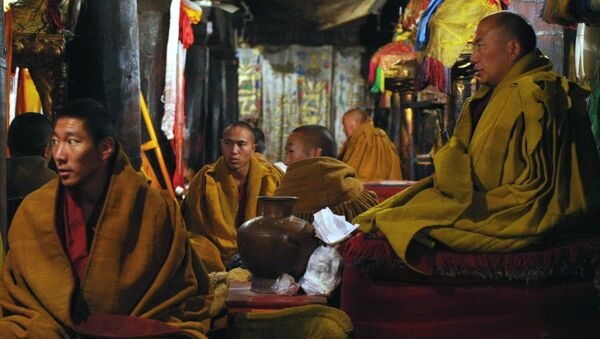

В любой системе, в любом обществе есть особая иерархия – и монашество не исключение. Иерархию монахов-буддистов можно условно разделить на две составляющие: духовную – по количеству накопленных знаний, принятых обетов, уровню медитативной практики, а также должностную – по званию, титулу, к примеру, должность настоятеля храма.

Иными словами, всегда есть разница в возрасте, связи «учитель-ученик», «настоятель-послушник», а взаимоотношения между этими ролями строго определены и подчиняются определенным правилам. То же самое касается отношений монаха и мирянина.

В тхераваде нет сложного соподчинения монахов, зато четко прослеживается превосходство монашества над обычным населением. Тхеравадинское направление, как известно, самое ортодоксальное и считает, что достичь Просветления могут только монахи. Миряне же должны содержать их и относиться к ним с огромным почтением.

Продвижение по духовной лестнице в тхераваде возможно при изучении большого количества священных текстов. Именно поэтому тхеравадины стараются выучить язык пали, запомнить как можно больше канонов и соблюдать огромное число обетов. Высшей степенью посвящения при этом считается бхикшу, который должен соблюдать больше двухсот обетов «Виная-питаки».

Важно помнить, что и в тхераваде есть некоторые различия. Так, например, шри-ланкийские монахи стремятся изучить как можно больше сутт, бирманские – строки из «Абхидхармы», а тайские – из «Виная-питаки».

В махаянском направлении взаимоотношения монашества и мирян гораздо проще, ведь считается, что любой верующий, вне зависимости от того, есть ли у него монашеский титул, может прекратить страдания в этом воплощении. Однако на практике миряне с большим почтением относятся к членам сангхи.

При начале практики дзен каждый ученик должен дать 4 обета бодхисаттвы, а затем постоянно повторять их. В дзен нет строгой структуры, но важное значение имеет учитель, которого называют как «мастер дзен». В японской школе тэндай, которую в свое время создал Сайте, тоже не существует соподчиненности монахов, зато ученики также принимают обеты бодхисаттвы.

Наиболее ярко выражен институт монашества в тибетском буддизме. Именно поэтому вся информация, приведенная ниже, будет относиться преимущественно к этому направлению.

Лама в Тибете буквально означает «высший», «духовный учитель». В тибетском буддизме он играет ключевую роль, так как практика невозможна без собственного наставника. Он направляет на путь истины, своим примером показывает, куда двигаться, чтобы достичь духовности, обучает практике; к нему относятся с глубоким почтением, как к отцу.

Ламой могут называть:

* монаха, который достиг особого уровня в духовенстве;

* мирянина, который не содержится в монастыре, но достиг высокого уровня в духовном плане и готов обучать других мирян (особенно практикуется в западных странах);

* в качестве уважительного обращения к монаху;

* в качестве части применительно к высшим титулам перерожденцев в школах ньингма, сакья, кагью, тантрических учениях, к примеру, Далай-лама.

Среди лам, в свою очередь, существует определенный соподчиненный порядок: невоплощенные, ученые ламы и тулку. Титул зависит или от собственных заслуг, или достается при рождении.

Невоплощенные – низшая ступень лам, и тут тоже присутствует своя структура. Когда юноша решает отказаться от обычного существования и найти монастырское пристанище, он становится банди, или рабженгом. Пока он должен соблюдать лишь 5 обетов.

Спустя пять-семь лет упорного обучения банди принимает уже 36 обетов и становится гецулом. Высшая ступень уровня невоплощенных – гелонг, обязующийся принять 253 обета.

Для достижения этой ступени буддистам необходимо обучаться буддийскому учению несколько лет – от десяти до двадцати. В ходе обучения познаются философские, медицинские, астрологические аспекты. В секте гелуг это обучение именуется системой цанид.

Монастырь Сэра в Лхасе

Всего существует пять степеней учености:

Степень геше является высшей и соотносится со званием доктора буддистской философии. Те ученые, которые имели право составлять гороскопы с расчетами о новых воплощениях перерожденцев, благоприятными и неблагоприятными датами важных событий, как раз-таки имели титул геше. Его, как правило, можно получить в главных учебных заведениях Тибета – Сэра, Галдан, Брайбун.

Тулку – ламы-перерожденцы, которые помогают всему живому выбраться из оков сансары и для этого постоянно перерождаются в новом воплощении. Тулку можно стать только при рождении, унаследовав духовные качества от предшественника.

Существуют особые способы поиска тулку: гороскопы, высчитываемые компетентными ламами-геше, вещие сны, предзнаменования, прямые указания предшественника. Когда предполагаемого кандидата в виде маленького мальчика находят, ему предлагают выбрать вещи, принадлежавшие ламе в прошлом воплощении.

У перерожденцев тоже есть собственный иерархический порядок:

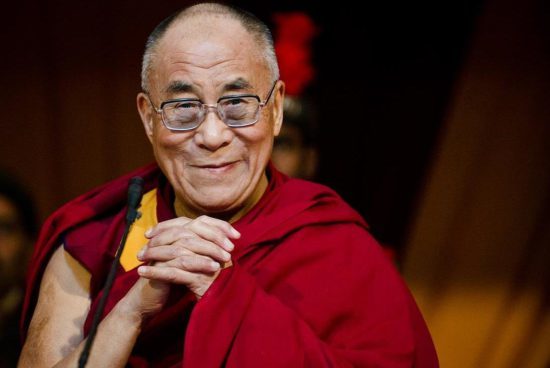

Далай-лама – важнейший лама, который являет собой олицетворение Авалокитешвары – будды милосердия. Линия преемственности начинается с окончания XIV века. Он обладает духовной и политической властью.

Всем известен нынешний Далай-лама Четырнадцатый Тэнцзин Гьяцо, борющийся за мир на планете и даже удостоенный Нобелевской премии мира. Он считается духовным лидером тибетских, монгольских, бурятских, калмыцких, тувинских буддистов.

Панчен-лама – следует за Далай-ламой и является олицетворением Амитабхи. В его руках сосредоточена только духовная власть.

Кармапа – почитаемый лама в секте карма-кагью, третий по важности, важнейший йог Тибета. Политической властью не обладает.

Ринпоче – титул, который переводится как «драгоценность» и может прибавляться к званию высших лам. В понимании тибетцев и бутанцев ассоциируется с Падмасамбхавой, которого в знак большой любви называют Гуру Ринпоче.

Патрул Ринпоче — тибетский лама, учитель школы Нингма

В российских реалиях

Собственная иерархическая система есть и в России, так как российские республики Бурятия, Калмыкия, Тува считаются северным направлением тибетского буддизма.

Самым главным человеком в структуре российской традиционной сангхи является Пандито Хамбо-лама.

Среди всех монастырских настоятелей коллегиально избирается Хамбо-лама и его помощники – Дид Хамбо-ламы. Настоятелем каждого монастыря выбирается Соржо-лама и два его заместителя – унзад и човомба. Унзад должен отвечать за расписание служб, обрядов, а човомба – за административную, материальную, дисциплинарную часть.

XXIV Пандито Хамбо лама — глава Буддийской традиционной сангхи России.

К Далай-ламе и Хамбо-ламе принято обращаться как «Ваше Святейшество», а к остальным монахам – «досточтимый».

Как мы поняли, структура монашества в буддизме довольно сложная. Если в таких направлениях, как тхеравада или дзен, она почти не проявляется, то в тибетском буддизме имеет несколько степеней, каждая из которых может разделяться на более мелкие иерархические виды.

Продвижение в духовной карьере длится не просто годами, а десятилетиями. При этом некоторые титулы, например, Панчен-ламы или Кармапы, остаются для большинства недоступными, так как ими нельзя стать, а можно только родиться.

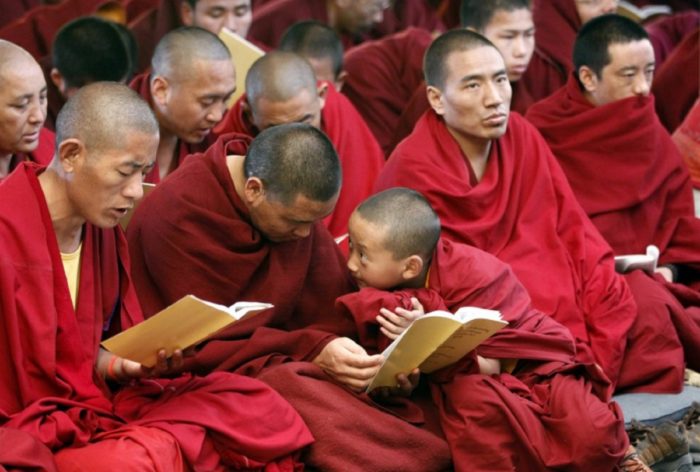

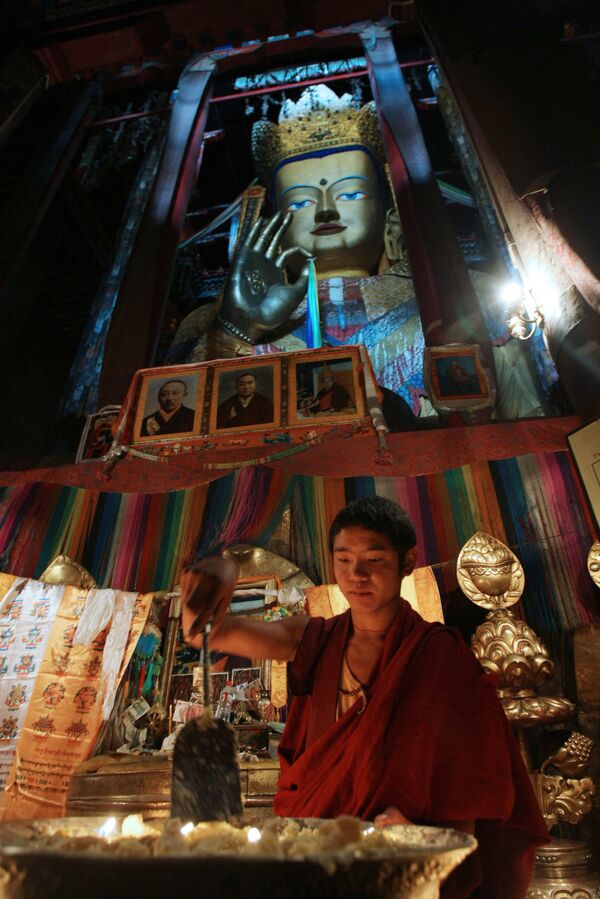

Аскеза и айфоны: как живут тибетские монахи

В тибетские монастыри принимают с шести лет, а уже к 21 году можно получить статус гелонга – просвещенного монаха. И если в начале пути необходимо исполнять всего на три заповеди больше, чем обычный мирянин, то по завершении обучения нужно помнить и соблюдать более 250 обетов. Монахиням еще сложнее – у них заповедей 350.

Юных тибетцев, вставших на путь просветления, в первую очередь спрашивают, есть ли какие-либо обстоятельства, которые могут им в этом помешать. Пройдя проверку, новоприбывший должен выбрать себе двух учителей: один из них будет отвечать за обучение основам буддизма, а другой – за выполнение подопечным общественных обязанностей в монастыре. После этого будущего монаха стригут практически налысо, оставляя лишь небольшой клок волос в районе темени. Его сбреют, когда настоятель монастыря одобрит принятие неофита в общину.

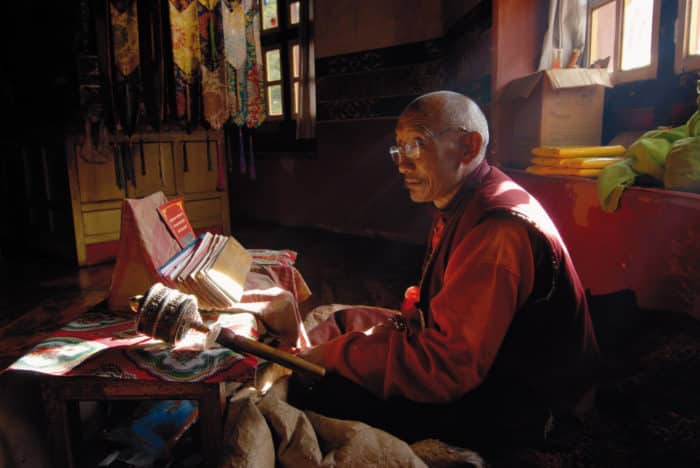

Распорядок дня в монастыре определяется простой формулой: восемь часов духовных практик, восемь часов физического труда и упражнений и восемь часов на отдых, еду и сон. День монахов начинается в шесть часов утра с молитвы, которая длится два-три часа. После скромного завтрака — еще один час молитв. Дальше послушники изучают религиозные тексты, занимаются повседневной работой, физическими упражнениями и горловым пением.

Жизнь тибетских монахов

История тибетского учения, или как его ещё называют — «ламаизма», начинается далеко в 6-7 веке н.э. Однако, несмотря на столь внушительный временной промежуток, оно не разгадано до конца и по сей день. Частично причиной этому служит приверженность учеников к молчанию. Но об этом чуть позже. Нам же, как непосвящённым в суть мировоззрения, дано лишь приоткрыть сию завесу.

Тибетская философия жизни

Имея много общего с классическим буддизмом, тибетское учение ориентировано на освобождение от земных страданий. Чтобы суметь дойти до конца, вступившему на столь нелёгкий путь, надлежит понять устройство мироздания. И здесь есть два варианта:

Какой бы из них ни предпочёл ученик, завершить восхождение к вершинам самосовершенствования, можно лишь практикуя философские догматы в дне сегодняшнем.

Физическая и повседневная жизнь

Проживание вдали от суетного мира даёт ламаистам невероятно трезвый ум и светлое сознание. Один день плавно перетекает в другой и зиждется на следующих принципах:

Духовная жизнь

Многие, познавшие бытовое благополучие сходятся в том, что счастье зиждется на несколько иных «трёх китах». Согласно тибетскому учению, следует выстроить гармоничную взаимосвязь между функционированием тела и души. Помочь в этом могут следующие наставления:

Как медитируют тибетские монахи

Техническое оборудование XXI в. позволило профессору нью-йоркского университета Зорану Йосиповичу провести исследования работы мозга во время медитации. Эти эксперименты показали, что состояние гармонии было достигнуто в момент активизации внешней и внутренней сети. Внешняя отвечает за связь с миром, а внутренняя – с самим собой.

До исследования профессора считалось, что занимаясь повседневными делами, человек использует внешнюю сеть. Внутренняя – работает в состоянии покоя. И что мозг способен лишь к попеременной их работе.

Однако, стало понятно, что «единение с миром» постигается только активизацией обеих систем. Владение этим навыком требует приложения недюжих усилий и достаточно продолжительного времени.

Первое, чему нужно обучиться тибетскому ученику – расслабляться. Лучшим показателем освоения практики является умение падать без последствий.

Следующий шаг – погружение в медитацию. Важно принять правильную позу и освободить сознание от мыслей.

Медитация – состояние при полном расслаблении, при котором энергия как бы стоит на месте и не стремится ни в будущее, ни в прошлое. Она окутывает и наполняет силой. Тело и ум как будто погружаются в тепло. И оно настолько переполняет человека, что переходит в состояние благодарности всему и всем, здесь и сейчас. Медитация бывает:

Тренировки обычно проходят в тишине горных вершин, с заранее подготовленными запасами еды.

Как питаются монахи

Несмотря на мировой тренд последнего времени вести ЗОЖ (Здоровый образ жизни) и придерживаться ПП (Правильного питания) – тибетская философия отталкивается от несколько иных принципов:

Но вся эта система рушится, если посмотреть правде в глаза. Питание монахов ужасно, лишь по той простой причине, что Тибет не является землёй обетованной, и там просто не растут все необходимые для качественного питания овощи и фрукты. То, что их меню состоит из 1-2 блюд в день, в которое входит всего 1-2 ингредиента просто не может полноценно насытить организм. И надо отдать должное — воздуху и образу жизни, благодаря которым, тибетские монахи умудряются дотянуть до 40 лет.

Продолжительность жизни

Мало кто знает о превратностях судьбы в становлении мировоззрения. Но слово «долголетие» — это первое, что приходит на ум, когда слышишь «Тибет». Ламам приписывают жизнь до 100 и более лет. Иначе и быть не может, ведь они владеют тайнами тибетской медицины. Только стоит учесть, что сколько уникальной бы она не была, ко всемогущим её всё-таки не отнести.

Наиболее известна таблица продолжительности жизни тибетских далай-лам, которая ярче других показывает, что в среднем они живут 43-45 лет. К самым долгожителям можно отнести лишь I Далай-ламу, что прожил в 14 в. до возраста 83 лет и умер от старости и XIV, который живёт до сих пор. И вот он-то возможно и доживёт до 100 лет, поскольку в силу политической неразберихи с Китаем, Далай-лама на данный момент проживает на территории Индии.

Что же касается простых жителей Тибета, то по официальным данным их средняя продолжительность жизни составляет 60-65 лет. Однако всего 100 лет назад этот показатель был ещё ниже и составлял Сверхспособности или выдумки?

Вопрос левитации тибетских практиков, пожалуй, мы всё-таки оставим на Ваше усмотрение. Поскольку нет никаких доказательств, подтверждающих существование данного явления. Впрочем — как нет и стопроцентного опровержения.

Лучше вспомним те сверхспособности, которые удалось зафиксировать научным исследователям:

Правда и у этих чудес есть свои опровержения. Поэтому верить или нет – исключительно Ваш выбор.

Напоследок

Как написано ранее, одним из принципов жизнедеятельности ламаистов является принятие реальности, а не подмена желаемого на действительное. Следуя этому правилу, стоит заметить, что далеко не каждому дано закончить обучение тибетскому буддизму. Ибо путь долог и тяжёл. Но – если все жители планеты позаимствуют, хотя бы крупицу крупиц из этого учения, наш мир станет в разы лучше.

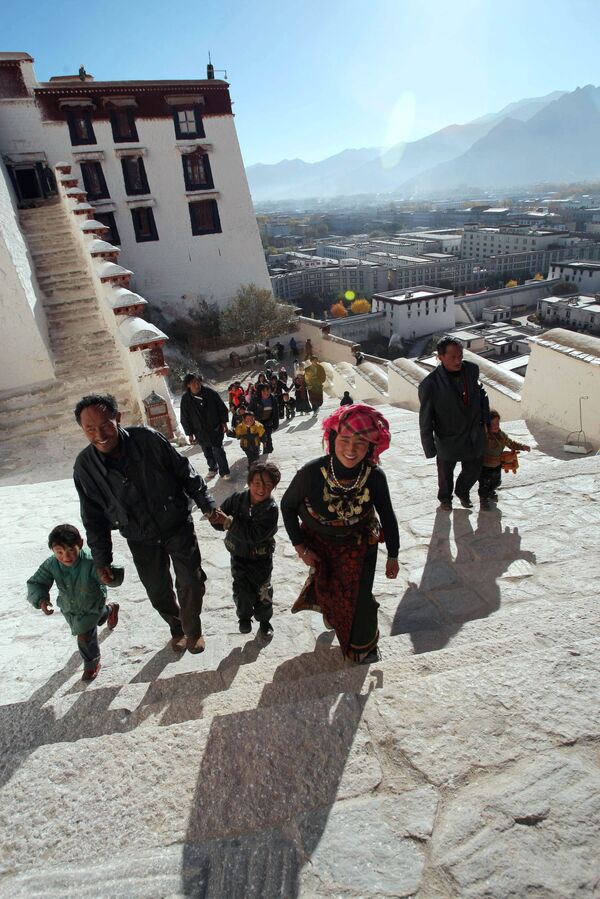

Тибетские монахи: может ли иностранец стать ламой

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Анастасия Егорова. Тибетский буддизм всегда вызывал интерес у западного мира, закрытость Тибета, его древние традиции и уклад жизни людей неизменно привлекают иностранцев, которые хотят больше узнать о культуре представителей этого народа. Сегодня тибетский буддизм – это важная составляющая китайского буддизма. По всей стране насчитывается более трех тысяч тибетских монастырей и 130 тысяч тибетских монахов. Профессор китайского научно-исследовательского института тибетологии Ван Сяобин рассказал РИА Новости, чем отличается жизнь современных тибетских монахов от жизни их предков в древности, что такое удостоверение живого Будды, и есть ли у иностранцев возможность уйти в тибетский монастырь.

Древность и современность

«В древности все было не так, как сейчас. До 1959 года тибетские монахи не могли поступать в монастырь по собственному желанию. Два мальчика из каждой семьи традиционно отправлялись в монастырь по настоянию родителей», — рассказал Ван Сяобин.

«Например, в семье нынешнего Далай-ламы XIV было семь детей. Четыре брата, включая самого Далай-ламу, отправились учиться в тибетский монастырь, но по прошествии определённого времени только он один продолжил обучение, остальные его братья вернулись в мирскую жизнь, потому что не хотели становиться монахами по принуждению», — добавил Ван Сяобин.

«Сегодня в монастырь можно поступить с 18-19 лет и строго после окончания школы», — сказал профессор.

Быт и обязанности

Монахам требуется примерно 25 лет, чтобы освоить все учения буддистской религии или сутры.

По словам профессора, в монастыре, помимо молитв, чтения буддистских канонов и изучения религии, монахи также обучаются иностранным языкам и различным наукам, например, правоведению или политологии, а для занятий приглашают профессоров из университетов.

«Со стороны может показаться, что все люди в храме — это монахи, однако там работают и простые люди без религиозного сана. Они носят такую же одежду, но не молятся, а просто помогают вести хозяйство», — добавил Ван Сяобин.

Что касается оснащения современными технологиями, по его словам, у учеников в монастырях есть смартфоны, планшеты, компьютеры и выход в интернет. «Некоторые учителя могут запрещать пользоваться смартфонами в течение дня, но вечером всегда есть время на звонки и общение», — добавил профессор.

Удостоверение живого Будды

В тибетском буддизме также существует своя иерархия — от простого монаха (или ламы), до живого воплощения Будды. Именно последний титул является самым почитаемым среди тибетских буддистов.

«На сегодняшний день в Китае живут 1700 человек, которые являются живым воплощением Будды», — сказал Ван Сяобин.

По словам профессора, лишь в очень редких случаях монах может стать воплощением Будды, сдав специальный экзамен. Обычно живого Будду выбирают еще ребёнком, следуя определённым знамениям и религиозным традициям.

Наиболее известные и авторитетные живые воплощения Будды — это Далай-лама и Панчен-лама. Когда умирает очередной наследник этого титула, буддисты начинают молиться о новой реинкарнации.

«После смерти живого Будды монахи смотрят на священные знаки на воде, указывающие, в каком направлении искать нового живого Будду», — рассказал профессор.

Он пояснил, что перед маленьким ребенком обычно кладут специальные предметы или вещи предыдущего ламы, и, если он их узнает или ведёт себя определённым образом, то становится кандидатом на наследование титула.

За процедурой выбора Далай-ламы и Панчен-ламы тщательно следит центральное правительство, без одобрения которого кандидат не сможет принять титул. Традиция официального утверждения наследника центральными органами власти Китая уходит корнями еще во времена династии Цин, когда правительство утвердило статус Далай-ламы и Панчен-ламы в тибетском буддизме, присвоив им специальные золотые сертификаты.

Специальное разрешение для иностранцев

Профессор также подчеркнул, что иностранцу очень трудно уйти в тибетский монастырь и стать монахом из-за существующих запретов.

По его словам, в некоторых книгах описаны редкие случаи, когда иностранцам удавалось проникнуть в тибетские монастыри под видом бедняков, однако реально подтверждённых фактов и прецедентов пока не было.

Тибет был включен в состав Поднебесной в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали «Соглашение о мирном освобождении Тибета», в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района. В 1959 году в Тибете произошло восстание, которое было подавлено. Правительство Тибета было распущено, а Далай-лама XIV (Тензин Гьятсо) бежал в Индию, где возглавил «тибетское правительство в изгнании».

В марте 2008 года в Тибете вновь вспыхнули беспорядки, в организации которых власти КНР обвинили Далай-ламу. Они начались в Лхасе, а позже распространились на другие районы компактного проживания тибетцев в Китае.

В 2011 году накануне третьей годовщины антиправительственных волнений китайские власти закрыли Тибетский автономный регион для посещения иностранных туристов. Теперь для такого посещения, помимо китайской визы, необходимо получение дополнительно специального разрешения.