Топор рыцаря как называется

Топоры стали легче, но практически не изменились в размерах. Больше внимания оружейники стали уделять обуху – в некоторых случаях он стал ярко выраженным боевым элементом.

Этого красавца нашли в Англии, в реке, протекающей через Нортумберленд, вместе с мечом и скелетом последнего владельца. Датировка топора – середина 13 века.

Короли с топорами

История сохранила немало случаев, когда именно боевые топоры играли важную роль в бою. Так, 2 февраля 1141 года английский король Стефан, сломав меч в битве при Линкольне, держал оборону большим датским топором. И только когда древко его переломилось, противник сумел пленить короля.

Ангус Макфадьен в роли Роберта Брюса. Кадр из фильма «Храброе сердце»

Помните сражение, которым завершается фильм? Это была легендарная битва при Баннокберне, в самом начале которой как раз и случился следующий эпизод.

Противник шотландцев, английский король Эдуард II, стал стягивать силы к месту битвы заранее. И вот 23 июня передовой отряд англичан, состоявший из молодых и горячих рыцарей, наткнулся на шотландцев, проводивших разведку местности.

Одна из фигурок шахматного набора «Битва при Баннокберне», автор Anne Carlton

Возглавлявший всадников сэр Гемпфри де Бохун узнал в одном из шотландцев их короля и, перехватив копье в положение «к бою», понесся на него.

В тот день Роберт Брюс оставил свое копье в лагере, ограничившись боевым топором с короткой рукоятью. И когда увидел, что на него несется противник, принял единственно правильное в такой ситуации решение.

Дав коню команду уйти линии атаки, Брюс встретил рыцаря мощным ударом в голову.

Роберт Брюс. Памятник у Баннокберна. Фото Brian Smith

Боевые топоры в сражениях

Когда короли подают пример, добрые вассалы не отстают от них ни на шаг. 25 октября 1415 года произошел один из самых знаменитых эпизодов Столетней войны, которую вели между собой Англия и Франция – битва при деревеньке Азенкур.

Современники так описывали английских лучников: “по большей части они были без доспехов, за исключением камзолов; их чулки были приспущены до колен, и с поясов свисали кувалды и боевые секиры, или длинные мечи…”

Боевые топоры. Музей Армии, Париж.

Контракт 1440 г. уточняет снаряжение латника, в которое должны были входить «полный доспех, копье, секира, меч и кинжал». При этом сопровождавшим его конным лучникам полагались только мечи. Про боевые топоры, секиры не сказано ни слова.

От хронистов не отставали и европейские художники того времени, преимущественно монахи. Они запечатлевали окружающий мир с фотографической точностью. Особенно она заметна при изображении воинов и батальных сцен. С тем и другим монахи, чаще всего бывшие воины, были знакомы очень хорошо.

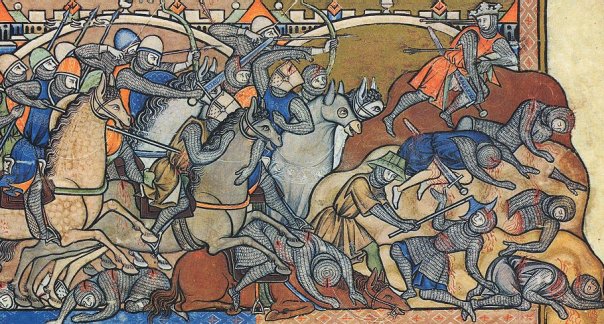

Ярчайшим примером такой графики стала Библия французского короля Людовика Святого, ярого крестоносца. Чаще эту книгу называют Библией Мациевкого, в честь владевшего ею краковского епископа. Созданная как орудие пропаганды крестовых походов, она живо, хотя и не без приукрас, показывает нам, как применяли боевые топоры в 13 веке.

Миниатюра из Библии Мациевкого

Замечу — в случаях с кольчугой художники ничуть не грешат против истины. Иногда на местах былых сражений находят кольчужные капюшоны, разрубленные чуть ли не напополам.

Пожалуй, ни один художник так и не смог показать нам, сколько мороки приносили полевым хирургам раздробленные кольчужные колечки, набившиеся в рану. Это было сродни попаданию картечи, и заживало, скорее всего, не без проблем.

Кстати, о проблемах.

В Европе, в самом начале 14 века, появились модернизированные боевые топоры, снабженные шипом на обухе. Шип великолепно пробивал шлемы, разумеется, вместе с головами.

Однако, боевые топоры с шипом были всего лишь отражением своего времени. В 14 веке появился новый тип меча, приспособленный не только рубить, но еще и колоть врага.

Такие мечи были и прежде. Римские легионеры с помощью колющего удара поставили на колени огромные территории. Однако, с разгромом и падением Рима, секрет их создания был утерян, и эпоха рубящих мечей продолжалась без малого тысячу лет.

Доспешным мастерским ничего не оставалось, как найти способ противостоять колющему оружию. И они активно включились в создание латных доспехов – защиты более надежной, нежели кольчуга.

Время поллэкса.

Асхат Хайров, клуб «Волки Романьи» (Тольятти). Фото Сергея Торопова

В 16-м веке поллэксы выйдут из употребления вслед за латными доспехами. Однако идея усиленного древка найдет свое продолжение в стальных трубчатых рукоятях у топоров и булав.

Технику работы поллэксом, восстановленную на основе этих учебников, можно посмотреть на видео.

Модели поллэксов, которыми пользуются поединщики, сделаны на основе не топора, но боевого молота. Об этой разновидности я расскажу в статье «Боевой молот», которая пока не написана))). Впрочем, видео довольно показательно, и, что большая редкость, хорошего качества.

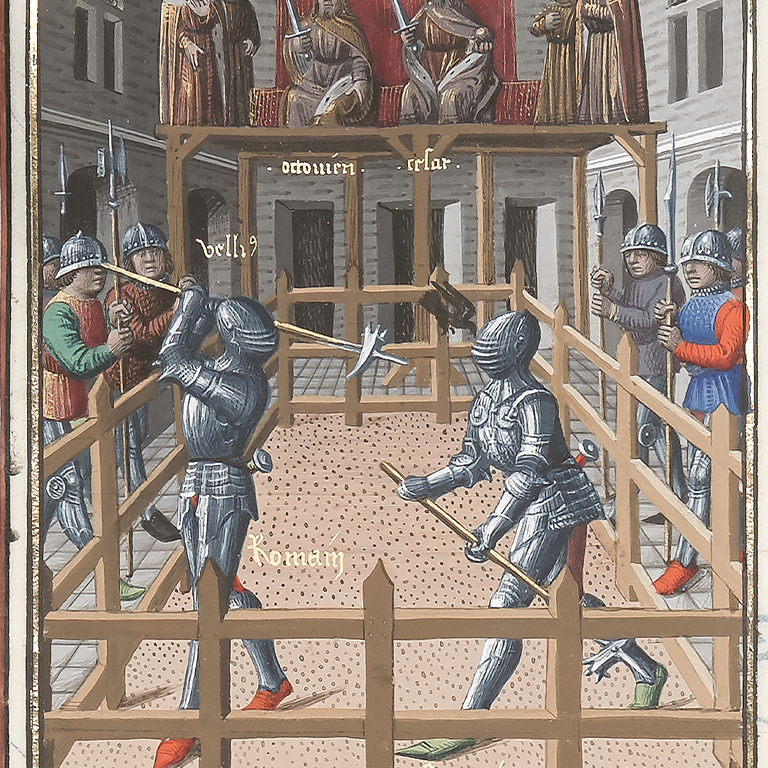

Оружие рыцарей и «звезда» турниров

Боевой топор с самого начала входил в обязательную программу рыцарского турнира. И опасность его сознавали все, включая самих рыцарей. Так, французский король Франциск I отказался сражаться на поллэксах со своим английским коллегой Генри VIII по причине того, что «нет рукавиц, способных достаточно защитить кисть«.

И это слова всемогущего короля!

Впрочем, далеко не все обращали внимание на такую мелочь как травмы. Большим любителем скрестить боевые топоры был французский рыцарь Жак де Лален, живший в середине 15-го века. Вот хроника только нескольких его боев.

На могилах и гербах

Помимо войны и турниров, поллэкс применялся и во время «Божьего суда» — поединка, с победителя в котором снимались все обвинения. И с такого рода боями связано одно правило, которое очень хорошо знали мастера по изготовлению надгробий. )))

Помимо всего прочего, боевые топоры были почетной гербовой фигурой. Их можно увидеть на гербах Норвегии, Франции, на историческом гербе короля Исландии и на современном гербе швейцарского кантона Сен-Галл.

Именно топор помог безродному моравийцу Веняве, простому истопнику, получить дворянство, герб и крупные имения. Семейная легенда рода Перенштейн рассказывает как здоровяк Венява исхитрился поймать дикого зубра и привел его прямиком на королевский двор. Где, на глазах у изумленного короля, с одного удара снес голову зубра топором. Восхищенный монарх немедленно сделал его богатым человеком. Подробнее эта история описана в статье «Три легенды про гербы рыцарей (часть 1, 2)«

Подводя итог

Общая информация

Ковка секиры

Как правило, секиры ковались такими способами:

В любом случае, секира предназначалась только для боя, поэтому срубить дерево, например, было проблематично.

Характеристики секир

Кованые секиры состоят из следующих частей:

Кроме того, палачи должны были обладать огромной силой, так как некоторых знатных преступников полагалось казнить мечом, отрубить которым голову было намного сложнее.

Многофункциональность секиры

Секиру можно было использовать следующим образом:

Так как в разных странах секиры могли значительно отличаться как формой лезвия, так и размером, нужно рассмотреть самые популярные модели отдельно.

Особенности алебарды

Не существовало такой брони, которую не могла бы пробить двуручная алебарда. Её наконечник с лёгкостью входил даже в самую лучшую миланскую броню. Лезвие наносило страшные рубленые раны, а с помощью обуха можно было оглушать противника. Если обух имел крюк, то с его помощью можно было стаскивать всадников на землю.

Скандинавская и славянская секиры

Параметры скандинавской секиры были следующими:

В дальнейшем скандинавская секира начала эволюционировать, превратившись в швейцарскую алебарду в Европе и бердыш на Руси. Уже в 15 веке традиционные датские секиры были вытеснены с поля боя, однако в Ирландии и Шотландии их массово использовали вплоть до 17 века.

Русский бердыш и его особенности

Особенностью бердыша была косица – оттянутый книзу край лезвия, который прививался гвоздями к древку, после чего ещё и дополнительно обматывался кожаным ремешком.

Хотя считается, что все бердыши были одинаковыми, они обладали большим разнообразием форм. Исследователи выделяют четыре основных группы, каждая из которых имеет множество подвидов:

Кроме того, на Руси были специальные парадные бердыши, которые часто украшались золотом и бархатом. Такие топоры назывались золотой секирой.

Особенности секиры полекс

Существовали и модификации с ронделями (защитой рук). Но самой главной особенностью полекса была его особая конструкция, которая была сборной. Благодаря этому, любую повреждённую часть секиры можно было отсоединить и заменить на новую. Если повреждённую алебарду приходилось полностью переделывать, то полекс в этом отношении имел значительное преимущество.

Древняя славянская секира Перуна

О том, что славяне чтили секиру, говорит дошедший до нас амулет «секира Перуна». С незапамятных времён оберег секира носился воинами славянского происхождения. Секира Перуна считается оберегом воинов, который дарует им мужество и стойкость в бою. В настоящее время можно приобрести данный амулет, сделанный как из стали, так и из драгоценных металлов. Хотя на современных рисунках секира Перуна изображается в виде древнегреческого лабриса, на самом деле она имеет форму традиционного боевого топора, который был популярен среди скандинавских и славянских воинов. Для тех, кто интересуется историей древних славян, секира Перуна может стать прекрасным подарком.

«В темном подвале, в извилистой яме

Бой топорами, бой топорами. »

— группа «Шлем»

Топор — это по-королевски

В наше время рыцарь ассоциируется прежде всего с мощными доспехами, неповоротливостью и, конечно, мечом. Однако кавалеры классического Средневековья очень любили не только копье, меч и доспехи, но и часто применяли топор. И применяли его настолько эффективно, что к XV-XVI векам он эволюционировал в более совершенную версию — полэкс.

Топором на поле боя пользовались не только простые рыцари, но и короли. Так, английский король по имени Стефан во время битвы при Линкольне 1141 года сломал меч, после чего схватил большой датский топор и дубасил им врагов, пока древко не переломилось. Лишь после этого короля смогли пленить. Еще более показательный случай произошел в 1314 году с шотландским королем Робертом I Брюсом, широкой публике известным по фильму Мела Гибсона «Храброе сердце».

В той самой битве, которой заканчивается фильм, произошел любопытный эпизод. В самом начале сражения при Баннокберне, когда король проводил разведку с небольшим отрядом, его заметил английский рыцарь сэр Гемпфри де Бохун. Увидев возможность пленить короля противника, англичанин рванул в атаку с копьем наперевес. А вот у шотландца копья не оказалось. Нисколько не смутившись, Роберт Брюс выхватил топор, и, уклонившись от удара, со всего размаху встретил противника ударом по шлему.

Если представить скорость атакующего на коне рыцаря и помножить ее на мощь встречного удара топором, будет понятно, отчего древко топора переломилось. Но противнику повезло еще меньше — шлем смялся вместе с головой отважного рыцаря. В честь этого подвига статуя короля Роберта в Баннокберне изображает его именно с топором.

Жак де Лален — неистовый мастер боя на топорах

Вот таким монстром Жак де Лален и лупил своих противников во время турниров. Хотя они тоже не отставали.

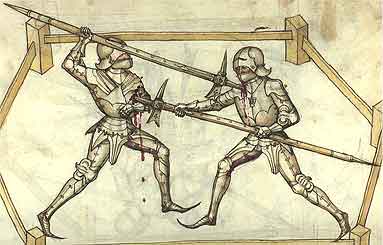

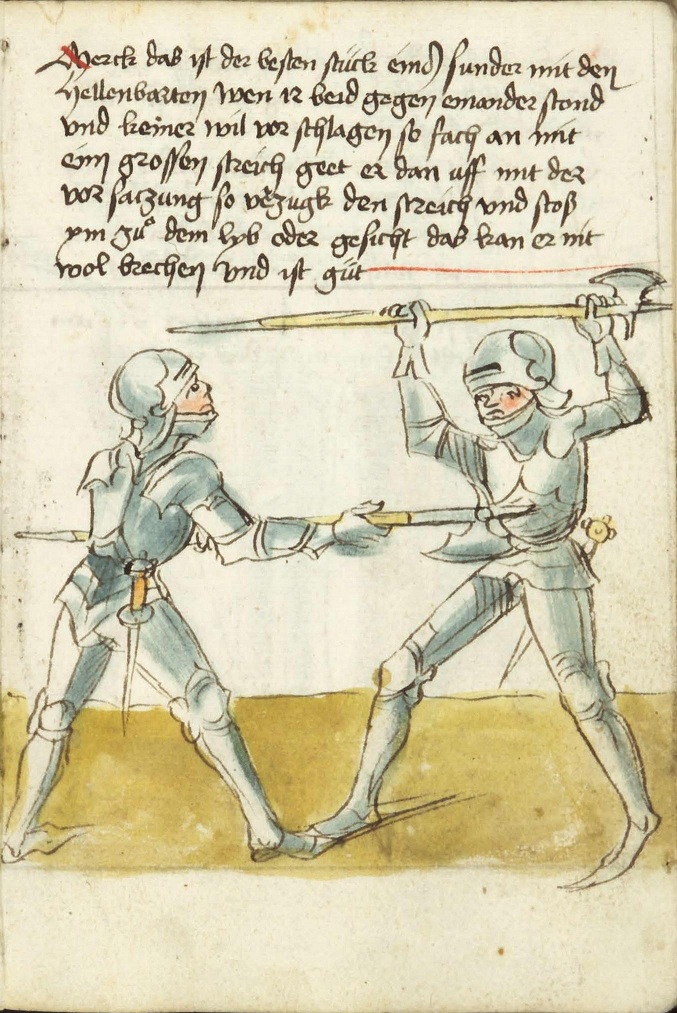

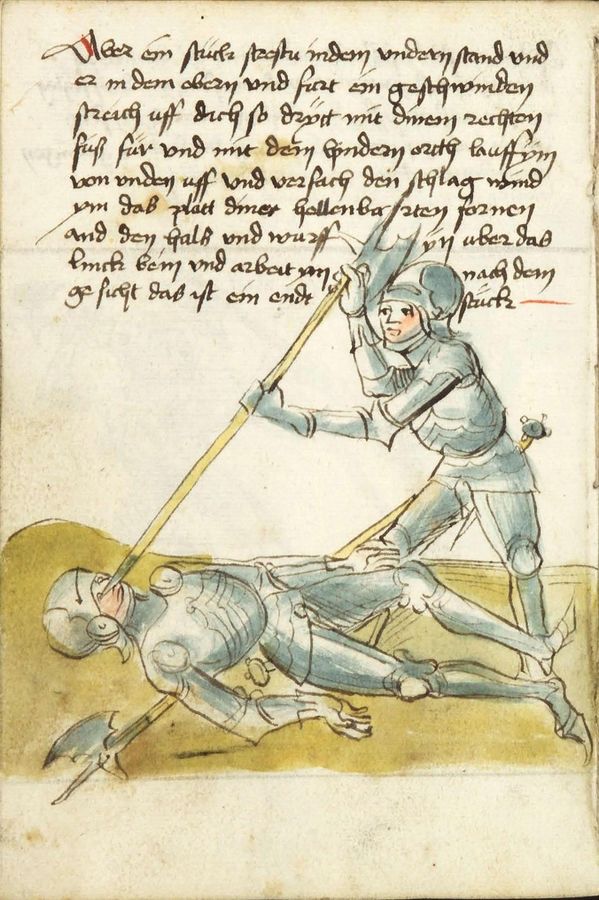

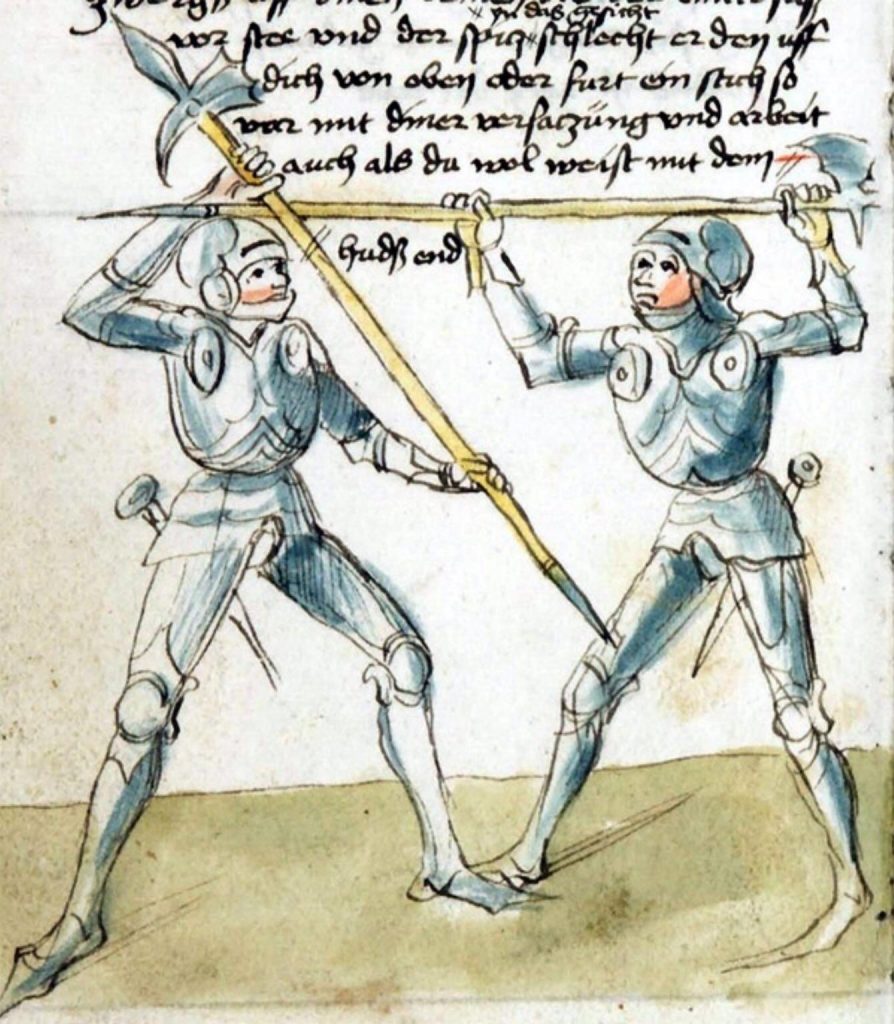

История храброго де Лалена нам известна из манускрипта XV века «Хроника рыцаря Жака де Лалена» Джорджа Кастеллана. Самое любопытное, что бои на полэксах были настолько распространены, что по ним даже выпускались обучающие пособия. Например, в 1495 году инструктор гильдии святого Марка по имени Питер Фалькнер из Франкфурта на Майне написал свой учебник по фехтованию, назвав его Kunste Zu Ritterlicher Were. В нем мастер описал не только привычные поединки на мечах, копьях, шестах, кинжалах и дуэльных щитах, но и уделил внимание бою на полэксах.

Но больше всего про полэкс написано в трактате XV века неизвестного миланского мастера, жившего при дворе бургундского герцога Карла Смелого. Трактат называется просто — Le Jeu de la Hache («Игры с топором»).

Есть впечатление, что Жак де Лален почитывал этот трактат в перерывах между боями и избиениями рыцарей на ристалище. Особенно если учесть, что наш рыцарь без страха и упрека служил при дворе и был любимцем все того же Карла Смелого.

Как Жак де Лален над шотландцами издевался

Немало строк из «Игр с топором» посвящено выбиванию топора из рук противника. Например, 18 пункт этого трактата гласит:

И Жак любил лишать противников их топоров. Например, 15 декабря 1445 года состоялся поединок нашего героя и итальянского странствующего рыцаря Джина де Бонифаса. Вначале битвы противники метнули друг в друга копья, но оба отлично от них увернулись, и в дело пошли полэксы.

Но итальянцу еще повезло. В 1449 году наш герой вместе с еще двумя рыцарями бились в Шотландии в тройном бою против местных мастеров. Де Лалену достался Джеймс Дуглас, брат графа Дугласа. На глазах самого короля Шотландии Якова II и шести тысяч зрителей, Джеймс сначала потерял копье, выбитое топором противника, а потом и топор таким же образом. Придя в бешенство от такого прилюдного унижения, Дуглас выхватил кинжал и ударил в незащищенное лицо соперника, но и тут не преуспел — латной перчаткой Жак перехватил клинок у самого своего лица, и противники начали бороться. Как борец шотландец тоже был не ахти, поэтому Лален в итоге бросил его и уже собрался заколоть, но король прекратил это издевательство над подданным.

Бей по голове — остальное само развалится

Видимо Жак де Лален давал почитать «Игры с топором» и своим друзьям. Например, в том же тройном бою с шотландцами отлично выступил и другой рыцарь — приятель Жака, британский эсквайр Эвре де Мерядек. Он явно читал 22 пункт «Игры с топором», который гласит:

«В какой бы защите ты не находился, ты можешь попробовать ударить противника по голове…»

Эвре и попробовал. И не раз. Его противником стал Джеймс Дуглас-младший, который сразу ткнул соперника копьем в лицо. Британец подставил руку и копье отскочило от латной защиты. После этого де Мерядек не стал теряться и со всей дури пробил топором по голове противника. Да так жестко, что тот рухнул оглушенный, а его шлем получил огромную вмятину.

Британец уже собрался помогать кому-то из друзей, как вдруг заметил, что Дуглас зашевелился и начал подниматься. Это он зря — Эвре налетел на соперника и начал охаживать его так, что король вынужден был прекратить и этот поединок, видя как его подданного превращают в мятую консерву.

Борцовские приемы топору не помеха

Есть в трактате и приемы, которые позволяют ронять соперника на землю. Например, 17 пункт гласит:

«Кроме того, если он наступает с острием топора, чтобы уколоть, ты так же можешь направить на него перекрестье топора [в той же манере, что и он]. Когда ты увидишь, как он делает шаг вперед, тебе нужно будет шагнуть за его спину так далеко, как только ты можешь, чтобы он не обнаружил тебя перед собой. А когда ты сделаешь шаг назад, ударь и надави хвостом своего топора на его шею так, чтобы он упал вперед…»

Жак де Лален умел делать и это. Поединок, о котором мы будем говорить, произошел в 1449 году во Фландрии, а его соперником стал Томас Ке, английский рыцарь, решивший бросить вызов знаменитому валлонцу.

Бойцы вышли на ристалище немного различаясь по вооружению — англичанин надел закрытый шлем с клювообразным забралом, валлонец был защищен гораздо легче, его шлем оставлял открытым лицо и шею. Также житель Ке взял полэкс с сильно удлиненным шипом, таким образом обойдя противника еще и в вооружении.

Но наш герой, несмотря на кровь и боль, продолжил защищаться под натиском оживившегося противника. Когда Томас занес свой топор высоко над головой, рассчитывая богатырским ударом раскроить голову валлонца вместе со шлемом, тот ткнул ему в незащищенную подмышку шипом. Воспользовавшись заминкой противника, Жак де Лален схватил его правой рукой за голову и так мощно дернул на себя, что англичанин с грохотов упал лицом вперед. При этом его клювообразное забрало так глубоко воткнулось в землю, что без посторонней помощи он был не в состоянии подняться.

Острием в лицо — авторские наработки

Был у Жака де Лалена и свой излюбленный прием, которого я не нашел в обоих руководствах по бою на топорах. Впервые он применил его в марте 1450 года, когда вновь сразился с итальянцем Джином де Бонифасом. После обмена несколькими сериями ударов топорами Жак схватил правой рукой полэкс противника, отвел его и трижды пробил шипом-острием в забрало. После чего схватил ошеломленного итальянца за перья на шлеме и рывком на себя уронил на землю, завоевав победу.

В июне того же года встретиться с Лаленом не повезло бургундскому эсквайру Джерарду де Роуссайллону. Он надел на бой открытый шлем, и, когда Жак провел точно такой же прием как и с итальянцем, острие топора так глубоко ранило незащищенное лицо соперника, что судья тут же остановил бой.

В октябре тот же прием Лален попытался провести против эсквайра Клода Питуа, но тот, уже наслышанный о выпаде противника, успел его заблокировать, схватив рукой топор валлонца. После этого Жак схватил рукой за шею соперника, однако и тут Клод ушел от приема, но попался в более плотный захват и улетел на землю от броска. Правда, при этом он успел зацепить и противника, и оба грохнулись о землю. Победу присудили Жаку, так как Клод первым коснулся земли.

Великолепно владея воинским искусством, в том числе и боем на топорах, наш герой выиграл множество поединков и получил славу непобедимого бойца. Настолько непобедимого, что остановить его смогло только пушечное ядро. Штурмуя фламандский город Гент, Жак де Лален был убит выстрелом из пушки. Видимо, ничего другое его просто не брало. Так, 3 июля 1453 года, в возрасте 32 лет под грохот канонады ушел из жизни один из лучших рыцарей Европы и большой любитель бить людей топором.

Топор — это по-королевски

В наше время рыцарь ассоциируется прежде всего с мощными доспехами, неповоротливостью и, конечно, мечом. Однако кавалеры классического Средневековья очень любили не только копье, меч и доспехи, но и часто применяли топор. И применяли его настолько эффективно, что к XV-XVI векам он эволюционировал в более совершенную версию — полэкс.

Топором на поле боя пользовались не только простые рыцари, но и короли. Так, английский король по имени Стефан во время битвы при Линкольне 1141 года сломал меч, после чего схватил большой датский топор и дубасил им врагов, пока древко не переломилось. Лишь после этого короля смогли пленить. Еще более показательный случай произошел в 1314 году с шотландским королем Робертом I Брюсом, широкой публике известным по фильму Мела Гибсона «Храброе сердце».

Статуя Роберта Брюса. Баннокберн

В той самой битве, которой заканчивается фильм, произошел любопытный эпизод. В самом начале сражения при Баннокберне, когда король проводил разведку с небольшим отрядом, его заметил английский рыцарь сэр Гемпфри де Бохун. Увидев возможность пленить короля противника, англичанин рванул в атаку с копьем наперевес. А вот у шотландца копья не оказалось. Нисколько не смутившись, Роберт Брюс выхватил топор, и, уклонившись от удара, со всего размаху встретил противника ударом по шлему.

Если представить скорость атакующего на коне рыцаря и помножить ее на мощь встречного удара топором, будет понятно, отчего древко топора переломилось. Но противнику повезло еще меньше — шлем смялся вместе с головой отважного рыцаря. В честь этого подвига статуя короля Роберта в Баннокберне изображает его именно с топором.

Жак де Лален — неистовый мастер боя на топорах

Вот таким монстром Жак де Лален и лупил своих противников во время турниров. Хотя они тоже не отставали.

История храброго де Лалена нам известна из манускрипта XV века «Хроника рыцаря Жака де Лалена» Джорджа Кастеллана. Самое любопытное, что бои на полэксах были настолько распространены, что по ним даже выпускались обучающие пособия. Например, в 1495 году инструктор гильдии святого Марка по имени Питер Фалькнер из Франкфурта на Майне написал свой учебник по фехтованию, назвав его Kunste Zu Ritterlicher Were. В нем мастер описал не только привычные поединки на мечах, копьях, шестах, кинжалах и дуэльных щитах, но и уделил внимание бою на полэксах.

Но больше всего про полэкс написано в трактате XV века неизвестного миланского мастера, жившего при дворе бургундского герцога Карла Смелого. Трактат называется просто — Le Jeu de la Hache («Игры с топором»).

Есть впечатление, что Жак де Лален почитывал этот трактат в перерывах между боями и избиениями рыцарей на ристалище. Особенно если учесть, что наш рыцарь без страха и упрека служил при дворе и был любимцем все того же Карла Смелого.

Как Жак де Лален над шотландцами издевался

Иллюстрация из «Kunste Zu Ritterlicher Were»

Немало строк из «Игр с топором» посвящено выбиванию топора из рук противника. Например, 18 пункт этого трактата гласит:

И Жак любил лишать противников их топоров. Например, 15 декабря 1445 года состоялся поединок нашего героя и итальянского странствующего рыцаря Джина де Бонифаса. Вначале битвы противники метнули друг в друга копья, но оба отлично от них увернулись, и в дело пошли полэксы.

Но итальянцу еще повезло. В 1449 году наш герой вместе с еще двумя рыцарями бились в Шотландии в тройном бою против местных мастеров. Де Лалену достался Джеймс Дуглас, брат графа Дугласа. На глазах самого короля Шотландии Якова II и шести тысяч зрителей, Джеймс сначала потерял копье, выбитое топором противника, а потом и топор таким же образом. Придя в бешенство от такого прилюдного унижения, Дуглас выхватил кинжал и ударил в незащищенное лицо соперника, но и тут не преуспел — латной перчаткой Жак перехватил клинок у самого своего лица, и противники начали бороться. Как борец шотландец тоже был не ахти, поэтому Лален в итоге бросил его и уже собрался заколоть, но король прекратил это издевательство над подданным.

Бей по голове — остальное само развалится

Видимо Жак де Лален давал почитать «Игры с топором» и своим друзьям. Например, в том же тройном бою с шотландцами отлично выступил и другой рыцарь — приятель Жака, британский эсквайр Эвре де Мерядек. Он явно читал 22 пункт «Игры с топором», который гласит:

«В какой бы защите ты не находился, ты можешь попробовать ударить противника по голове…»

Эвре и попробовал. И не раз. Его противником стал Джеймс Дуглас-младший, который сразу ткнул соперника копьем в лицо. Британец подставил руку и копье отскочило от латной защиты. После этого де Мерядек не стал теряться и со всей дури пробил топором по голове противника. Да так жестко, что тот рухнул оглушенный, а его шлем получил огромную вмятину.

Британец уже собрался помогать кому-то из друзей, как вдруг заметил, что Дуглас зашевелился и начал подниматься. Это он зря — Эвре налетел на соперника и начал охаживать его так, что король вынужден был прекратить и этот поединок, видя как его подданного превращают в мятую консерву.

Борцовские приемы топору не помеха

Есть в трактате и приемы, которые позволяют ронять соперника на землю. Например, 17 пункт гласит:

«Кроме того, если он наступает с острием топора, чтобы уколоть, ты так же можешь направить на него перекрестье топора [в той же манере, что и он]. Когда ты увидишь, как он делает шаг вперед, тебе нужно будет шагнуть за его спину так далеко, как только ты можешь, чтобы он не обнаружил тебя перед собой. А когда ты сделаешь шаг назад, ударь и надави хвостом своего топора на его шею так, чтобы он упал вперед…»

Жак де Лален умел делать и это. Поединок, о котором мы будем говорить, произошел в 1449 году во Фландрии, а его соперником стал Томас Ке, английский рыцарь, решивший бросить вызов знаменитому валлонцу.

Бойцы вышли на ристалище немного различаясь по вооружению — англичанин надел закрытый шлем с клювообразным забралом, валлонец был защищен гораздо легче, его шлем оставлял открытым лицо и шею. Также житель Ке взял полэкс с сильно удлиненным шипом, таким образом обойдя противника еще и в вооружении.

Вариант шлема с забралом, которым можно воткнуться в землю

Но наш герой, несмотря на кровь и боль, продолжил защищаться под натиском оживившегося противника. Когда Томас занес свой топор высоко над головой, рассчитывая богатырским ударом раскроить голову валлонца вместе со шлемом, тот ткнул ему в незащищенную подмышку шипом. Воспользовавшись заминкой противника, Жак де Лален схватил его правой рукой за голову и так мощно дернул на себя, что англичанин с грохотов упал лицом вперед. При этом его клювообразное забрало так глубоко воткнулось в землю, что без посторонней помощи он был не в состоянии подняться.

Острием в лицо — авторские наработки

Был у Жака де Лалена и свой излюбленный прием, которого я не нашел в обоих руководствах по бою на топорах. Впервые он применил его в марте 1450 года, когда вновь сразился с итальянцем Джином де Бонифасом. После обмена несколькими сериями ударов топорами Жак схватил правой рукой полэкс противника, отвел его и трижды пробил шипом-острием в забрало. После чего схватил ошеломленного итальянца за перья на шлеме и рывком на себя уронил на землю, завоевав победу.

В июне того же года встретиться с Лаленом не повезло бургундскому эсквайру Джерарду де Роуссайллону. Он надел на бой открытый шлем, и, когда Жак провел точно такой же прием как и с итальянцем, острие топора так глубоко ранило незащищенное лицо соперника, что судья тут же остановил бой.

В октябре тот же прием Лален попытался провести против эсквайра Клода Питуа, но тот, уже наслышанный о выпаде противника, успел его заблокировать, схватив рукой топор валлонца. После этого Жак схватил рукой за шею соперника, однако и тут Клод ушел от приема, но попался в более плотный захват и улетел на землю от броска. Правда, при этом он успел зацепить и противника, и оба грохнулись о землю. Победу присудили Жаку, так как Клод первым коснулся земли.

Великолепно владея воинским искусством, в том числе и боем на топорах, наш герой выиграл множество поединков и получил славу непобедимого бойца. Настолько непобедимого, что остановить его смогло только пушечное ядро. Штурмуя фламандский город Гент, Жак де Лален был убит выстрелом из пушки. Видимо, ничего другое его просто не брало. Так, 3 июля 1453 года, в возрасте 32 лет под грохот канонады ушел из жизни один из лучших рыцарей Европы и большой любитель бить людей топором.