какие физические величины периодически меняются в электромагнитной волне

Электромагнитные волны

Из созданной Максвеллом теории можно сделать вывод о том, что быстропеременное электромагнитное поле должно распространяться в пространстве в виде поперечных волн. Причём эти волны могут существовать не только в веществе, но и в вакууме. Опираясь исключительно на теоретические выводы, Максвелл определил также, что электромагнитные волны должны распространяться в вакууме со скоростью 300 000 км/с, т. е. со скоростью света (скорость света, как известно, была измерена задолго до этого).

Вы уже знаете, что в механических волнах, например в звуковых, энергия передаётся от одних частиц среды к другим. При этом частицы приходят в колебательное движение, т. е. их смещение от положения равновесия периодически меняется. Для передачи звука обязательно нужна вещественная среда.

Напомним, что количественной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции

Основной количественной характеристикой электрического поля служит векторная величина, называемая напряжённостью электрического поля, которая обозначается символом

Когда говорят, что магнитное и электрическое поля меняются, то это означает, что меняются соответственно вектор индукции магнитного поля

В электромагнитной волне именно векторы

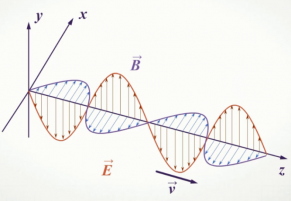

На рисунке 135 изображены вектор напряжённости электрического поля

За время, равное периоду колебаний, волна переместится вдоль оси Z на расстояние, равное длине волны. Для электромагнитных волн справедливы те же соотношения между длиной волны λ, её скоростью с, периодом Т и частотой ν колебаний, что и для механических волн:

Максвелл не только научно обосновал возможность существования электромагнитных волн, но и указал, что для создания интенсивной электромагнитной волны, которую можно было бы зарегистрировать приборами на некотором расстоянии от источника, необходимо, чтобы колебания векторов

В 1888 г. немецкому учёному Генриху Герцу удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны. В результате опытов Герца были также обнаружены все свойства электромагнитных волн, теоретически предсказанные Максвеллом.

Всё окружающее нас пространство буквально пронизано электромагнитными волнами различных частот. В настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн (и соответственно по частотам) на шесть основных диапазонов, которые представлены на рисунке 136.

Границы диапазонов весьма условны, поэтому, как видно из рисунка, в большинстве случаев соседние диапазоны несколько перекрывают друг друга.

Электромагнитные волны разных частот отличаются друг от друга проникающей способностью, скоростью распространения в веществе, видимостью, цветностью и некоторыми другими свойствами.

Они могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на живые организмы. Например, инфракрасное, т. е. тепловое, излучение играет определяющую роль в поддержании жизни на Земле, поскольку люди, животные и растения могут существовать и нормально функционировать только при определённых температурах.

Видимый свет даёт нам информацию об окружающем мире и возможность ориентироваться в пространстве. Он необходим также для протекания процесса фотосинтеза в растениях, в результате чего выделяется кислород, необходимый для дыхания живых организмов.

Влияние на человека ультрафиолетового излучения (вызывающего загар) в большой степени определяется интенсивностью и продолжительностью облучения. В допустимых дозах оно повышает сопротивляемость организма человека к различным заболеваниям, в частности инфекционным. Превышение допустимой дозы может вызвать ожоги кожи, развитие онкологических заболеваний, ослабление иммунитета, повреждение сетчатки глаз. Глаза можно защитить с помощью стеклянных очков (как тёмных, так и прозрачных, но не пластиковых), так как стекло поглощает значительную часть ультрафиолетовых лучей.

Вы знакомы и с рентгеновским излучением, в частности с его широким применением в медицине — флюорографическое обследование или рентгеновский снимок наверняка делали каждому из вас. Но слишком большие дозы или частые обследования с помощью рентгеновских лучей могут вызвать серьёзные заболевания.

Получение электромагнитных волн имеет огромное научное и практическое значение. В этом можно убедиться на примере всего лишь одного диапазона — радиоволн, применяемых для телевизионной и радиосвязи, в радиолокации (т. е. для обнаружения объектов и измерения расстояния до них), в радиоастрономии и других сферах деятельности.

Вопросы

1. Какие выводы относительно электромагнитных волн можно сделать из теории Максвелла?

2. Какие физические величины периодически меняются в электромагнитной волне?

3. Какие соотношения между длиной волны, её скоростью, периодом и частотой колебаний справедливы для электромагнитных волн?

4. При каком условии волна будет достаточно интенсивной для того, чтобы её можно было зарегистрировать?

5. Когда и кем были впервые получены электромагнитные волны?

6. Приведите примеры применения разных диапазонов электромагнитных волн и их воздействия на живые организмы.

Упражнение 41

1. На какой частоте суда передают сигнал бедствия SOS, если по международному соглашению длина радиоволны должна быть 600 м?

2. Радиосигнал, посланный с Земли на Луну, может отразиться от поверхности Луны и вернуться на Землю. Предложите способ измерения расстояния между Землёй и Луной с помощью радиосигнала.

У к а з а н и е: задача решается таким же методом, каким измеряется глубина моря с помощью эхолокации (см. § 30).

3. Можно ли измерить расстояние между Землёй и Луной с помощью звуковой или ультразвуковой волны? Ответ обоснуйте.

Вопросы.

1. Какие выводы относительно электромагнитных волн вытекали из теории Максвелла?

Задолго до того, как удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны Максвеллом были предсказаны некоторые их свойства: волны могут распространяться не только в веществе, но и в вакууме; их скорость в вакууме равна скорости света; быстропеременное электромагнитное поле должно распространяться в пространстве в виде поперечных волн.

2. Какие физические величины периодически меняются в электромагнитной волне?

В электромагнитной волне меняются вектор индукции магнитного поля В и вектор напряженности электрического поля Е.

3. Какие соотношения между длиной волны, ее скоростью, периодом и частотой колебаний справедливы для электромагнитных волн?

4. При каком условии волна будет достаточно интенсивной для того, чтобы ее можно было зарегистрировать?

При частоте порядка 100 000 колебаний в секунду.

5. Когда и кем были впервые получены электромагнитные волны?

Электромагнитные волны были впервые получены в 1888 г. немецким ученым Генрихом Герцем.

6. Приведите примеры 2—3 диапазонов электромагнитных волн.

7. Приведите примеры применения электромагнитных волн и их воздействия на живые организмы.

Радиоволны используются человеком для теле- и радиовещания. Инфракрасное излучение от Солнца поддерживает жизнь на Земле. Электромагнитное излучение в видимом диапазоне позволяет людям и животным получать информацию об окружающей среде, а растениям осуществлять процесс фотосинтеза. Ультрафиолетовое излучение может оказывать негативное действие на организм человека. Рентгеновское излучение используют в медицине.

Упражнения.

1. На какой частоте суда передают сигнал бедствия SOS, если по международному соглашению длина радиоволны должна быть 600 м?

2. Радиосигнал, посланный с Земли на Луну, может отразиться от поверхности Луны и вернуться на Землю. Предложите способ измерения расстояния между Землей и Луной с помощью радиосигнала.

Указание: задача решается таким же методом, каким измеряется глубина моря с помощью эхолокации (см. §34).

3. Можно ли измерить расстояние между Землей и Луной с помощью звуковой или ультразвуковой волны? Ответ обоснуйте.

Нет нельзя. Вакуум неупругая среда и поэтому звуковые волны в нем не распространяются.

Электромагнитные волны

теория по физике 🧲 колебания и волны

Вспомним, что волна — это колебания, распространяющиеся в пространстве. Механическая волна представляет собой колебания, распространяющиеся в вещественной среде. Тогда электромагнитная волна — это электромагнитные колебания, которые распространяются в электромагнитном поле.

Как появляются и распространяются электромагнитные волны

Представьте себе неподвижный точечный заряд. Пусть его окружают еще много таких зарядов. Тогда он будет действовать на них с некоторой кулоновской силой (и они на него). А теперь представьте, что заряд сместился. Это приведет к изменению расстояния по отношению к другим зарядам, а, следовательно, и к изменению сил, действующих на них. В результате они тоже сместятся, но с некоторым запаздыванием. При этом начнут смещаться и другие заряды, которые взаимодействовали с ними. Так распространяется электромагнитные взаимодействия.

Теперь представьте, что заряд не просто сместился, а он начал быстро колебаться вдоль одной прямой. Тогда по характеру движения он будет напоминать шарик, подвешенный к пружине. Разница будет только в том, что колебания заряженных частиц происходят с очень высокой частотой.

Вокруг колеблющегося заряда начнет периодически изменяться электрическое поле. Очевидно, что период изменений этого поля, будет равен периоду колебаний заряда. Периодически меняющееся электрическое поле будет порождать периодически меняющееся магнитное поле. Это магнитное поле, в свою очередь, будет создавать переменное электрическое поле, но уже на большем расстояние от заряда, и т.д. В результате появления взаимно порождаемых полей в пространстве, окружающем заряд, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически меняющихся электрических и магнитных полей. Так образуется электромагнитная волна, которая распространяется от колеблющегося заряда во все стороны.

Электромагнитная волна не похожа на те возмущения вещественной среды, которые вызывают механические волны. Посмотрите на рисунок. На нем изображены векторы напряженности → E и магнитной индукции → B в различных точках пространства, лежащих на оси Oz, в фиксированный момент времени. Никаких гребней и впадин среды при этом не появляется.

В каждой точке пространства электрические и магнитные пол меняются во времени периодически. Чем дальше расположена точка от заряда, тем позднее ее достигнут колебания полей. Следовательно, на разных расстояниях от заряда колебания происходят с различными фазами. Колебания векторов → E и → B в любой точке совпадают по фазе.

Длина электромагнитной волны — расстояние между двумя ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковых фазах.

Длина электромагнитной волны обозначается как λ. Единица измерения — м (метр).

Обратите внимание на рисунок выше. Векторы магнитной индукции и напряженности поля, являющиеся периодически изменяющимися величинами, в любой момент времени перпендикулярны направлению распространения волны. Следовательно, электромагнитная волна — поперечная волна.

Условия возникновения электромагнитных волн

Электромагнитные волны излучаются только колеблющимися заряженными частицами. При этом важно, чтобы скорость их движения постоянно менялась, т.е. чтобы они двигались с ускорением.

Наличие ускорения — главное условие возникновения электромагнитных волн.

Электромагнитное поле может излучаться не только колеблющимся зарядом, но и заряженной частицей, перемещающейся с постоянно меняющейся скоростью. Интенсивность электромагнитного излучения тем больше, чем больше ускорение, с которым движется заряд.

Представим заряд, движущийся с постоянной скоростью. Тогда создаваемые им электрическое и магнитное поля будут сопровождать его как шлейф. Только при ускорении заряда поля «отрываются» от частицы и начинают самостоятельное существование в форме электромагнитных волн.

Впервые существование электромагнитных волн предположил Максвелл, который посчитал, что они должны распространяться со скоростью света. Но экспериментально они были обнаружены лишь спустя 10 лет после смерти ученого. Их открыл Герц. Он же подтвердил, что скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света: c = 300 000 км/с.

Плотность потока электромагнитного излучения

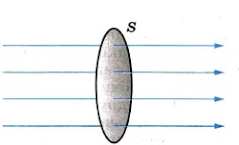

Излученные электромагнитные волны несут с собой энергию. Рассмотрим поверхность площадью S, через которую электромагнитные волны переносят энергию.

На рисунке выше прямые линии указывают направления распространения электромагнитных волн. Это лучи — линии, перпендикулярные поверхностям, во всех точках которых колебания происходят в одинаковых фазах. Такие поверхности называются волновыми поверхностями.

Плотность потока электромагнитного излучения, или интенсивность волны — отношение электромагнитной энергии ΔW, проходящей за время Δt через перпендикулярную лучам поверхность площадью S, к произведению площади S на время Δt.

Плотность потока электромагнитного излучения обозначается как I. Единица измерения — Вт/м 2 (ватт на квадратный метр). Поэтому плотность потока электромагнитного излучения фактически представляет собой мощность электромагнитного излучения, проходящего через единицу площади поверхности.

Численно плотность потока электромагнитного излучения определяется формулой:

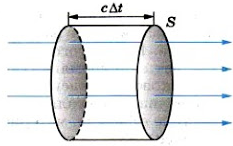

Выразим I через плотность электромагнитной энергии и скорость ее распространения с. Выберем поверхность площадью S, перпендикулярную лучам, и построим на ней как на основании цилиндр с образующей cΔt (см. рисунок ниже).

Объем цилиндра: ΔV = ScΔt. Энергия электромагнитного поля внутри цилиндра равна произведению плотности энергии на объем: ΔW = w cΔtS. Вся эта энергия за время Δt пройдет через правое основание цилиндра. Поэтому получаем:

Следовательно, плотность потока электромагнитного излучения равна произведению плотности электромагнитной энергии на скорость ее распространения.

Точечный источник излучения

Источники излучения электромагнитных волн могут быть весьма разнообразными. Простейшим является точечный источник.

Точечный источник — источник излучения, размеры которого много меньше расстояния, на котором оценивается его действие.

Предполагается, что точечный источник посылает электромагнитные волны по всем направлениям с одинаковой интенсивностью. В действительности таких источников не существует. Но за такие источники излучения можно принять звезды, так как расстояние между ними существенно больше размеров самих звезд.

Энергия, которую переносят электромагнитные волны, с течением времени распределяется по все большей и большей поверхности. Поэтому энергия, передаваемая через поверхность единичной площадки за единицу времени, т. е. плотность потока излучения, уменьшается по мере удаления от источника.

Плотность потока излучения от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника.

Зависимость плотности потока излучения от частоты

Напряженность электрического поля и магнитная индукция электромагнитной волны пропорциональны ускорению заряда. Ускорение при гармонических колебаниях пропорционально квадрату частоты. Поэтому напряженность электрического поля и магнитная индукция также пропорциональны квадрату частоты:

Плотность энергии электрического поля пропорциональна квадрату напряженности поля. Энергия магнитного поля, как это можно показать, пропорциональна квадрату магнитной индукции. Полная плотность энергии электромагнитного поля равна сумме плотностей энергий электрического и магнитного полей. Поэтому плотность потока излучения I пропорциональна:

Плотность потока излучения пропорциональна четвертой степени частоты. Так, при увеличении частоты колебаний зарядов в 2 раза энергия, излучаемая ими, возрастает в 16 раз. При увеличении частоты в 3 раза, энергия излучения увеличивается в 81 раз, и т.д.

Пример №3. Частота электромагнитной волны уменьшилась в 4 раза. Найти, во сколько раз изменилась плотность потока излучения.

Так как плотность потока излучения пропорциональна четвертой степени частоты, мы можем найти плотность потока излучения путем извлечения

Плотность потока излучения уменьшилась в 1,4 раза.

Свойства электромагнитных волн

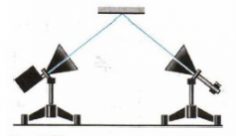

Современные радиотехнические устройства позволяют провести очень наглядные опыты по наблюдению свойств электромагнитных волн. При этом лучше всего пользоваться волнами сантиметрового диапазона. Эти волны излучаются специальным генератором сверхвысокой частоты (СВЧ). Электрические колебания генератора модулируют звуковой частотой. Принятый сигнал после детектирования подается на громкоговоритель.

| Свойство 1 — Поглощение электромагнитных волн | |

| Если расположить рупоры друг против друга и добиться хорошей слышимости звука в громкоговорители, а затем поместить между ними диэлектрик, звук будет менее громким. |

| Свойство 2 — Отражение электромагнитных волн | |

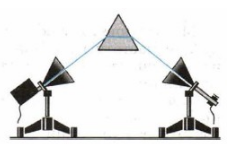

| Если диэлектрик заменить металлической пластиной, то звук перестанет быть слышимым. Волны не достигают приемника вследствие отражения. Отражение происходит под углом, равным углу падения, как и в случае световых и механических волн. Чтобы убедиться в этом, рупоры располагают под одинаковыми углами к большому металлическому листу. Звук исчезнет, если убрать «>лист или повернуть его. |

| Свойство 3 — Преломление электромагнитных волн | |

| Электромагнитные волны изменяют свое направление (преломляются) на границе диэлектрика. Это можно обнаружить с помощью большой треугольной призмы из парафина. Рупоры располагают под углом друг к другу, как и при демонстрации отражения. Металлический лист заменяют затем призмой. Убирая призму или поворачивая ее, наблюдают исчезновение звука. |

| Свойство 4 — Поперечность электромагнитных волн | |

| Поместим между генератором и приемником решетку из параллельных металлических стержней. Решетку расположим так, чтобы стержни были горизонтальными или вертикальными. При одном из этих положений, когда электрический вектор параллелен стержням, в них возбуждаются токи, в результате чего решетка начинает отражать волны, подобно сплошной металлической пластине. Когда же вектор перпендикулярен стержням, токи в них не возбуждаются и электромагнитная волна проходит через решетку. |

Шкала электромагнитных волн

Электромагнитные волны имеют большое разнообразие. Они классифицируются по длине волны λ или связанной с ней частоте ν. Шкала электромагнитных волн включает в себя:

Укажем частоты и длины указанных волн, а также их подробную классификацию в таблице.

Частоты и длины волн электромагнитного излучения видимого спектра смотрите на рисунке ниже.

.jpg)

.jpg)