какие самолеты были в быхове

Быховские летчики одними из первых в бывшем Союзе освоили знаменитые «бэкфайры»

Этот мощный, стремительный, но коварный и капризный самолет из-за множества дефектов и отказов имел среди авиаторов не очень хорошую репутацию. На Ту-22 «бороздили» воздушный океан и быховские летчики. Впрочем, это была совсем другая машина… Общее — то, что при создании этих самолетов конструкторы туполевского КБ максимально использовали наработки первого реактивного «бомбера» Ту-16. Самолета, на котором в 1964 году в Быхове начал летать Александр Баранов. Его служба там продлилась 27 лет. В Быхове он остался и после увольнения в запас, живет в бывшем военном городке.

С чего бы вдруг в белорусской лесной глубинке «спряталась» целая дивизия не какой-нибудь, а — морской авиации? По замыслу стратегов из советского Генштаба, быховский аэродром был удобным местом для ее дислокации — не в уязвимой «прифронтовой полосе» и почти посередине между тремя морями: Балтийским, Черным и Баренцевым. На реактивных самолетах до них — рукой подать.

– В первый раз мне посчастливилось встретиться с ним в 1967 году в Жуковском, где находилась летно-испытательная и доводочная база самолетов,— рассказывает он. — Меня туда как военного штурмана направили для окончательных испытаний системы сопряжения ракеты К-10 с двумя новыми ракетами КСР-5, которые подвешивались на плоскость. Такая система почти втрое увеличивала огневую мощь Ту-16. И одним из летчиков-испытателей, пилотировавших ракетоносец с этой системой, был Веремей. А второй раз мы встретились с ним в 1974 году в Николаеве, где я был на курсах повышения квалификации ВВС Черноморского флота. В это время «черноморцы» как раз знакомились с Ту-22 М2. Веремей меня узнал и в разговоре посоветовал переучиваться на этот самолет — лучший, по его словам, из всех, на которых он летал.

Когда Александр Баранов впервые увидел, как взлетает новый бомбардировщик, у него глаза на лоб полезли. Если Ту-16 поднимался плавно, степенно, как пассажирский лайнер (на базе этого ракетоносца, кстати, был создан первый советский реактивный «воздушный извозчик» Ту-104), то извергавшая снопы пламени из сопел движков махина рванула в небо, как истребитель. Издали стремительными обводами она и впрямь походила на него. А на самом деле этот ракетоносец был крупнее и почти на 7 метров длиннее Ту-16. Намного больше был и взлетный вес новой «тушки». «Я с восхищением и завистью смотрел на этот красивый самолет, — вспоминал Александр Баранов. — В нашей дивизии тогда о нем даже разговоров не было».

В 1976 году ТУ-22М2 принимается на вооружение авиации ВМФ и армейской Дальней авиации (чтобы новая машина сначала поступала в морские силы — это был редкий случай). Впрочем, и создавался мощный ракетоносец в самый разгар «холодной войны», как «убийца авианосцев». Потом уже ракету Х-22 доработали и для уничтожения наземных целей. «Натовцы» советский сверхзвуковой ракетоносец назвали «бэкфайром» — «ответный огонь».

В том же 1976-м 240-й полк быховской дивизии одним из первых в морской авиации перешел на Ту-22М2. Перед этим была срочно реконструирована взлетно-посадочная полоса: с прежних 2500 ее удлинили до 3400 метров, а толщина бетонки составила 80 см — аэродром мог принять даже космический «Буран». Перегоняли новые самолеты в Быхов в основном заводские летчики-испытатели. Ну, а первым из военных пилотов самостоятельно вылетел на «бэкфайре» комдив полковник Иван Пироженко.

— Я тогда был штурманом полка, очень хотел переучиться на этот самолет, — рассказывал Александр Баранов. — Но чтобы летать на нем, требовалось отменное здоровье. А у меня было заболевание желудка. И полковой доктор «зачислил» меня в «бесперспективные». Пришлось доказывать, что рано меня списывать. Много лет спустя встретились с этим доктором: «Вот, говорю, «долетел» до полковника, штурмана дивизии, а ты говорил — бесперспективный…» Когда в первый раз поднялся на «двадцать втором» — это была песня, неописуемый восторг! На взлете собственные ботинки увидел… Дело в том, что самолет настолько резво, с хорошим углом набирает высоту, что в кабине ноги оказываются выше головы! Но я чувствовал себя не хуже, чем на Ту-16. Крейсерская дозвуковая скорость — почти такая же, а на сверхзвук самолет переходил, когда необходимо было преодолеть зону ПВО вероятного противника. Но самое главное, и летчикам, и штурманам было намного проще и удобнее работать: самолет «взял» самые последние достижения электроники, кабина — более просторная и комфортная, чем на старом «туполеве».

Если на Ту-16 было 6 членов экипажа, то на «бэкфайре» — 4: командир корабля, правый летчик, штурман-навигатор и штурман-оператор. Отпала необходимость в воздушных стрелках. «В хвосте самолета, правда, были установлены 2 дистанционно управляемые пушки скорострельностью 2000 выстрелов в минуту, — рассказывал Александр Баранов, — но проку от них было мало — истребитель ракетой «воздух-воздух» мог поразить бомбардировщик с дальности 270—300 километров. Так что выполнять боевую задачу мы шли под прикрытием «ястребков».

Многие летчики были просто влюблены в «бэкфайр» — простой в пилотировании, очень маневренный. Самолетом можно эффективно управлять и на малых высотах — на них легче увернуться от средств ПВО. Иван Пироженко (и еще несколько дивизионных асов), дабы изучить возможности ракетоносца, даже крутанули на огромной и тяжелой машине «бочку» — фигуру высшего пилотажа. Многорежимности полета способствовала и конструкция крыла самолета, стреловидность которого могла изменяться от 20 до 65 градусов. Наименьшее значение — при взлете и посадке, среднее положение при полете на дальность, 65 градусов — на сверхзвуковых скоростях на больших высотах.

Вот только поставлялся самолет в войска еще «сырым», на аэродроме первое время дежурили бригады завода-изготовителя, которые вместе с техсоставом дивизии дорабатывали «изделие». Случались неполадки, поломки, ЧП. Два раза, на памяти Александра Баранова, члены экипажей из-за неисправностей катапультировались (новейшая система позволяла спастись даже с нулевой высоты) с самолета. Одна из этих аварий закончилась для экипажа благополучно и даже … курьезно. При взлете ракетоносца отказал правый двигатель. К счастью, самолет, разогнавшись по полосе, еще не успел оторваться от земли. Командир корабля прекратил взлет. Но машина выскочила на грунт и пошла «прыгать по колдобинам». Из-за сильной тряски командир машинально схватился за поручни кресла и …случайно нажал рычаг катапульты. Она — сработала. Правый летчик, видя, что остался один, решил последовать за командиром и тоже привел в действие катапультную установку. На высоте около 130 метров над ними развернулись купола парашютов, а неуправляемый самолет поехал со штурманами дальше… Другая авария закончилась трагически. При посадке ракетоносец из-за отказа рулевого привода стабилизатора потерпел катастрофу. От начала развития аварийной ситуации до падения самолета прошло 11—13 секунд. Штурманы получили приказ катапультироваться, а летчикам, попытавшимся выровнять и посадить машину, времени уже не оставалось…

Самой сложной и опасной операцией над морем в военное время считалось поражение авианосца. Для этого привлекаются как минимум 4 самолета-разведчика, полк ракетоносцев, 2 эскадрильи дальних истребителей. Сценарий примерно такой: как только авианосец обнаруживается, разведчики сообщают данные ракетоносцам, которые должны произвести пуски с рубежа около 300 километров. Все просто? Да только корабли тоже вооружены ракетами, а рубеж перехвата палубными истребителями — не менее 600 км. Для преодоления ПВО противника придуманы, конечно, разнообразные тактические приемы. А еще противник создает радиоэлектронные помехи. И тогда, рассказывал Александр Баранов, метки цели на экранах буквально тонут в их «облаке» — целиться невозможно. Поэтому был разработан вариант атаки, по которому ракеты с ядерными боеголовками запускались не по конкретным целям, а по площади, где находится авианосное соединение. Считается, что после этого радиоэлектронное противодействие ослабнет, и вторая волна ракет поразит цели… Конечно, в ходе «маневров» удары наносились учебными ракетами.

Ну, а быховские ветераны дивизии гордятся, что ее гвардейские полки летали на «бэкфайрах». У многих бывших авиаторов в квартире или на работе висят фото этого красивого самолета. С ним ушла в прошлое целая эпоха.

Из досье

Геннадий Александров, ”Могилевская правда”

В Быхове СУ-24М установили как мемориал авиаторам

Су-24М доставили с хранения, с авиабазы в Барановичах. Самолет установлен на площадке на въезде в микрорайон Быхов-1, где когда-то дислоцировалась закрытая военная часть отделенная от внешнего мира колючей проволокой, траншеей и КПП.

Министерство обороны Республики Беларусь давно приняло решение передать городу самолет. Цель — воспитание патриотизма и увековечение памяти авиаторов, проходивших службу в 57-й морской ракетоносной авиационной дивизии, которая располагалась в Быхове.

57-я Смоленская морская ракетная авиационная дивизия (в/ч 15525) Балтийского флота базировалась на Быховском аэродроме до 1990 года. Состояла из двух Гвардейских Краснознамённых полков: 170-го Смоленского и 240-го Севастопольско-Берлинского МРАП. Эксплуатировала самолёты Ту-22М2 и М3, и, ранее, Ту-16. до Ту-16 в Быхове стояли Ил-28, ещё раньше Ту-14 и ДБ-3Ф(по рассказам старожилов).

До 1977-79 годов полки дивизии эксплуатировали самолёты Ту-16 различных модификаций, затем Ту-22М2. В 89-90 годах началось перевооружение на Ту-22М3, которое не было проведено ввиду переформирования обоих полков, частей обеспечения и управления дивизии. 20 самолётов Ту-22М2 (в основном старые 240-го полка) отправили с частью личного состава на ТОФ в Кневичи, в 183-й мрап в/ч 51367 (1-я и 2-я АЭ переучилась на Ту-22м2,а 3-я АЭ продолжала летать на Ту-16).

Последние полёты в Быхове выполнялись весной 1991 года, к концу этого года гарнизон был расформирован. Все, и летчики, и самолеты, навсегда покинули Быхов. Оба полка сократили, а самолеты передали на Черноморский и Тихоокеанский флоты. После чего, как и десятки других брошенных советских военных аэродромов, Быховский аэродром зарос травой…

25.12.1992 г. 57-я морская ракетоносная дивизия переформирована в 57-ю смешанную корабельную авиадивизию Северного флота с постоянным местом дислокации аэродром Североморск-3.

Лето 2016 года Су-24М с бортовыми 47 и 28 на хранении (Барановичи):

28 борт совсем недавно был установлен в качестве авиапамятника в Витебске.

Авиабаза Быхов

Пишет antares-610: На Быховском аэродроме до 1990 года базировалась 57-я Смоленская морская ракетоносная авиационная дивизия (мрад) ВВС Балтийского флота и состояла из двух Гвардейских Краснознамённых полков: 170-го Смоленского и 240-го Севастопольско-Берлинского мрап. Эксплуатировала самолёты Ту-22М2 и М3, и, ранее, Ту-16.

1. Некоторые сооружения аэродрома приспособлены под гражданские нужды. Но здание КДП заброшено и недавно сгорело.

3. Внутри не осталось ничего, напоминающего о предназначении здания.

4. Аэродром имеет две полосы. Малая, длиной 2 км, предназначалась для истребителей, прикрывавших аэродром. Рядом были и стоянки для них.

5. Сейчас на ней проводятся гоночные турниры, занятия автошколы.

6. Основная ВПП имеет длину 3 км и построена для сверхзвуковых ракетоносцев.

7. По лесу за аэродромом тянется бетонная рулёжная дорожка, вдоль которой расположены капониры для Ту-22М2 обоих полков.

8. Сейчас это обширное хозяйство находится в заброшенном состоянии.

9. Здесь стояли ракетоносцы.

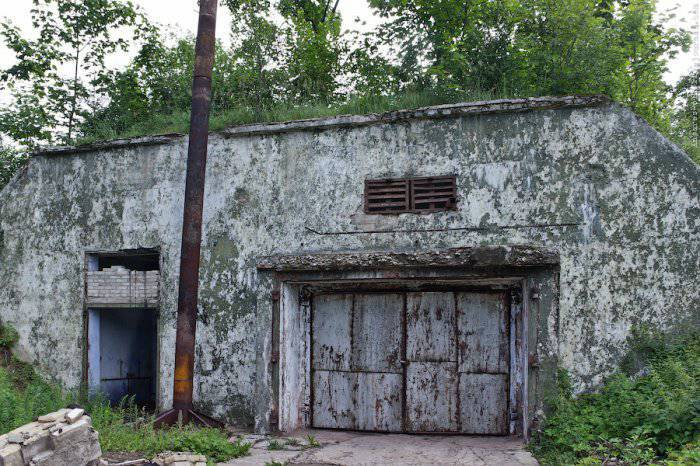

13. Южнее аэродрома находился и его командный бункер, сегодня так же заброшенный. Я внутрь не полез, но если у кого-нибудь будет возможность его посетить, то, кликнув на изображение, можно узнать его координаты.

14. Муравейник рядом с изрядно заросшим бункером.

16. В бывшем складе ГСМ кто-то из колхозников устроил себе склад, или гараж для трактора.

18. В дальние ворота ввозили тележку с изделием из хранилища, с помощью крана-балки его перегружали и проводили регламентные работы.

19. Здесь, в частности, боеголовки разбирались и очищались при снятии их с вооружения. С соблюдением всех мер предосторожности изымались взрывоопасные элементы, электродетонаторы, из сферы взрывчатого вещества извлекалась центральная часть (ЦЧ), ураново-плутониевое ядро (в виде «перепелиного яйца»). Изъятая ЦЧ загружалась в контейнер хранения (в котором она прибыла в свое время), а дальше транспортировалась на завод-изготовитель.

20. Ядро, самый опасный компонент, вынимали из контейнера в перчатках разового применения. Была ограниченная продолжительность рабочего дня. В этом вся «защита» и состояла. Дозиметров не было.

21. По прямой из ворот тягач въезжал в ворота сооружения, где изделия хранились. Уже к середине 1958 года казематы спецобъекта были под завязку заполнены изделиями, и с тех пор не пустовали никогда.

23. Его закрывали две полукруглые бронедвери, изнутри заполненные бетоном. Внутреннюю мародёры не смогли вытащить только из-за того, что она физически не проходит в проём.

25. Внутри мало что сохранилось.

27. Вход в само хранилище защищают три задвижки более чем метровой толщины.

28. Из помещений, примыкающих к гермоворотам, через них имеются аварийные люки.

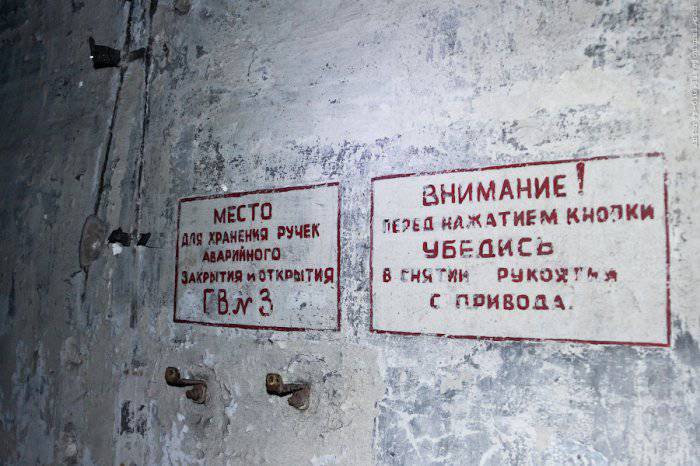

29. Здесь же хранились инструменты для закрытия ворот.

30. А так же располагались мощные ФВУ.

33. Помещение, где хранились «изделия». Бывшая святая-святых. В одном таком каземате находилось сразу несколько боеголовок. В середине видны рельсы, по которым двигались вагонетки.

На этом знакомство с авиабазой «Быхов» можно считать состоявшимся.

© 2010-2021 «Военное обозрение»

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76970, выдано 11.10.2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в политике по защите персональных данных.

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»

57я МРАД г.Быхов

Индекс аэродрома — ЬМНХ/XMNH. Позывной — «Сердечный».

На аэродроме было две ИВПП:13R/31L — 3000х78 метров;13L/31R — 1880х65 метров

Аэродром в г. Быхов, пожалуй, один из старейших в нашей стране — аэропланы здесь начали подниматься в воздух еще в первую мировую войну. В 1914 году посадочную площадку здесь распланировал П.Нестеров. Вероятно, что аэродром в Быхове был построен по указу Николая II.

До 1941г — 25 авиабаза (И-16 и Ил-2).

После войны на аэродроме базировалась 57-я Смоленская морская ракетоносная авиационная дивизия Балтийского флота (в/ч 15525) и состояла из двух гвардейских Краснознамённых полков: 170-го Смоленского (в/ч 15585) и 240-го Севастопольско-Берлинского (в/ч 15446). 57-я МРАД образована в 1955 году путем переформирования 57-й бомбардировочной авиационной дивизии 1 ВА ДА (с 1946 г). На основании приказа Военного Министра СССР № 03417 от 26.12.1950 г. в январе 1951 г. 57 тбад подлежала передислокации к постоянному месту базирования на аэродром Быхов, на вооружении были самолёты Ту-4.

В связи с преобразованием МТА ВВС ВМФ в морскую ракетоносную авиацию на основании приказов МО СССР № 0028 от 20.03.1961 г., ГК ВМФ № 048 от 13.04.1961 г. и командующего БФ № 0036 от 27.04.1961 г. 57 мтад ДД была переименована в 57 морскую ракетоносную авиационную дивизию. Входящие в нее 170 и 240 гв. мтап ДД стали соответственно 170 гв. мрап и 240 гв. мрап. В 1959-60 гг. полки дивизии осваивали авиационный комплекс Ту-16к-10. В октябре 1957 г. в дивизию предположительно вошел 12 тап из состава расформированной на аэродроме Остров 116 тад ВВС, переименованный в минно-торпедный полк Дальнего Действия, однако в апреле 1961 г. он уже числился отдельным полком.

С 26.09.1961 г. на основании директивы ГШ ВС СССР № 80086 от 18.08.1961 г. управление 57 мрад, 240 гв. мрап и 3526 РТБ были переданы в состав 6 отдельного тяжелобомбардировочного авиационного корпуса ДА, а 12 омрап и 170 гв. омрап остались в составе ВВС БФ. В связи с этим 57 мрад была вторично переименована в 57 тяжелобомбардировочную авиационную дивизию, а 240 гв. мрап вновь стал именоваться 240 гв. тбап. То есть на аэродроме стали базироваться авиаполки, принадлежащие разным ведомствам, что создавало неудобства и непомерно раздувало штаты — так как требовались разные части обеспечения, функционально дублирующие друг друга. На основании директивы ГШ ВС СССР № 68309 от 25.07.1963 г. управление 57 тбад и 240 гв. тбап были вновь возвращены в состав Авиации БФ.

До 1977-79 годов полки дивизии эксплуатировали самолёты Ту-16 различных модификаций, затем Ту-22М2. В 89-90 годах началось перевооружение на Ту-22М3, которое не было проведено ввиду переформирования обоих полков, частей обеспечения и управления дивизии. 20 самолётов Ту-22М2 (в основном старые 240-го полка) отправили с частью личного состава на ТОФ в Кневичи, в 183-й мрап в/ч 51367 (1-я и 2-я АЭ переучилась на Ту-22м2,а 3-я АЭ продолжала летать на Ту-16). Последние полёты в Быхове выполнялись весной 1991 года, к концу этого года гарнизон был расформирован.

25.12.1992 г. 57-я морская ракетоносная дивизия переформирована в 57-ю смешанную корабельную авиадивизию Северного флота с постоянным местом дислокации аэродром Североморск-3.

Части обеспечения на аэродроме Быхов:

Интересный факт

9.11.1975 г. в готовность привели весь состав авиадивизии на аэродроме Быхов, и группа самолетов Ту-16К-10 из состава 240 мрап была поднята для нанесения ракетного удара по мятежному большому противолодочному кораблю «Сторожевой», которым стал командовать капитан 3 ранга Саблин. Корабль из Риги следовал в направлении Ирбенского пролива. Атака была отменена и самолёты возвращены на базовый аэродром.

Авиабаза Быхов

Пишет antares-610: На Быховском аэродроме до 1990 года базировалась 57‑я Смоленская морская ракетная авиационная дивизия (МРАД) Балтийского флота и состояла из двух Гвардейских Краснознамённых полков: 170-го Смоленского и 240-го Севастопольско-Берлинского МРАП. Эксплуатировала самолёты Ту-22М2 и М3, и, ранее, Ту-16.

1. Некоторые сооружения аэродрома приспособлены под гражданские нужды. Но здание ЦУП заброшено и недавно сгорело.

3. Внутри не осталось ничего, напоминающего о предназначении здания.

4. Аэродром имеет две полосы. Малая, длиной 2 км, предназначалась для истребителей, прикрывавших аэродром. Рядом были и стоянки для них.

5. Сейчас на ней проводятся гоночные турниры, занятия автошколы.

6. Основная ВПП имеет длину 3 км и построена для сверхзвуковых ракетоносцев.

7. По лесу за аэродромом тянется бетонная рулёжная дорожка, вдоль которой раскиданы капониры для Ту-22М2 обоих полков.

8. Сейчас это обширное хозяйство находится в заброшенном состоянии.

9. Здесь стояли ракетоносцы.

13. Южнее аэродрома находился и его командный бункер, сегодня так же заброшенный. Я внутрь не полез, но если у кого-нибудь будет возможность его посетить, то, кликнув на изображение, можно узнать его координаты.

14. Муравейник рядом с изрядно заросшим бункером.

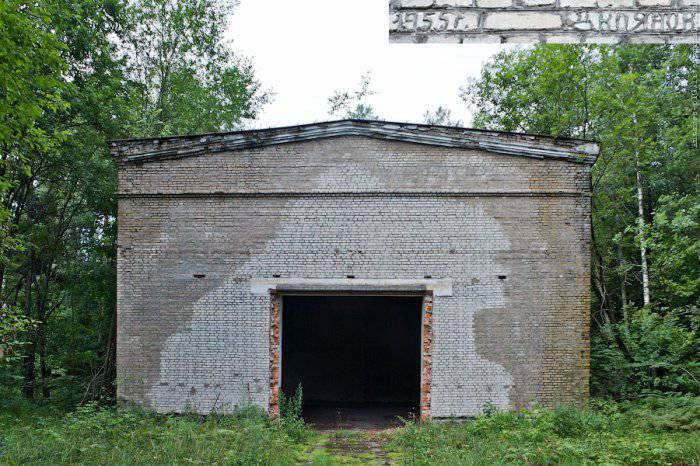

16. В бывшем складе ГСМ кто-то из колхозников устроил себе склад, или гараж для трактора.

18. В дальние ворота ввозили тележку с изделием из хранилища, с помощью крана-балки его перегружали и проводили регламентные работы.

19. Здесь, в частности, боеголовки разбирались и очищались при снятии их с вооружения. С соблюдением всех мер предосторожности изымались взрывоопасные элементы, электродетонаторы, из сферы взрывчатого вещества извлекалась центральная часть (ЦЧ), ураново-плутониевое ядро (в виде «перепелиного яйца»). Изъятая ЦЧ загружалась в контейнер хранения (в котором она прибыла в свое время), а дальше транспортировалась на завод-изготовитель.

20. Ядро, самый опасный компонент, вынимали из контейнера в перчатках разового применения. Была ограниченная продолжительность рабочего дня. В этом вся «защита» и состояла. Дозиметров не было.

21. По прямой из ворот тягач въезжал в ворота сооружения, где изделия хранились. Уже к середине 1958 года казематы спецобъекта были под завязку заполнены изделиями, и с тех пор не пустовали никогда.

22. Слева от ворот — вход в подсобные помещения.

23. Его закрывали две полукруглые бронедвери, изнутри заполненные бетоном. Внутреннюю мародёры не смогли вытащить только из-за того, что она физически не проходит в проём.

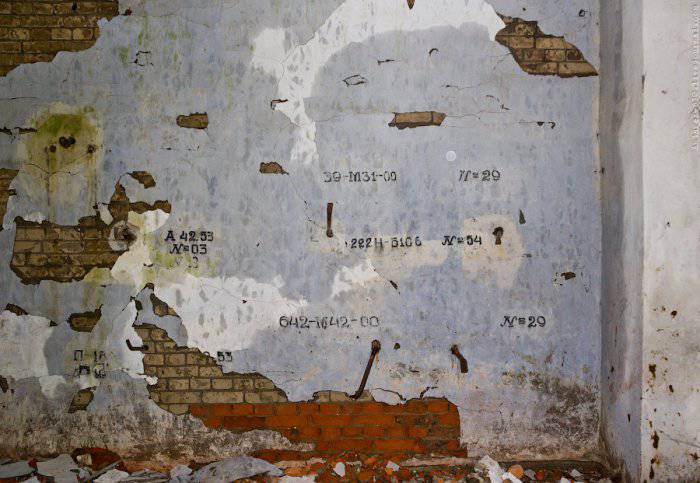

25. Внутри мало что сохранилось.

27. Вход в само хранилище защищают три задвижки более чем метровой толщины.

28. Из помещений, примыкающих к гермоворотам, через них имеются аварийные люки.

29. Здесь же хранились инструменты для закрытия ворот.

30. А так же располагались мощные ФВУ.

31. В сердце спецобъекта — главный зал.

33. Помещение, где хранились «изделия». Бывшая святая-святых. В одном таком каземате находилось сразу несколько боеголовок. В середине видны рельсы, по которым двигались вагонетки.

На этом знакомство с авиабазой «Быхов» можно считать состоявшимся.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!